材料 我们正处在一场新的科技革命之中,他刚刚开始,就显示出惊人的创造力了。以智能化技术为牵引的这场新科技运动,犹如一场“风暴”,席卷各个领域,预计会在21世纪的前半期得到广泛应用。智能化与以往的科技革命技术不同,是以模拟人的智能、替代人的智能,甚至改变人的智能为特征,把智能应用到广泛的领域,从而开启发展的新境界,造成经济、社会,甚至文化的大变局。从以往的发展看,新的科技革命总是会推动新生产力的发展,因此,这场新科技革命的深入发展会催生新的经济领域、新的经济运行方式,从而使经济与社会的发展发生革命性的变革。智能化不仅创造更高的效率,而且创造更新的方式。鉴于此,乐观者认为,传统生产方式所存在与积累的问题也可能会得到缓解,甚至得到解决。比如废气排放问题,智能化可能会使得能源利用发生根本性的变化,等等。

——张蕴岭主编《百年大变革——世界与中国》

阅读上述材料并结合所学,谈谈你对当今科技革命的理解。

材料 胡光墉破产案太平天国运动时期,胡光墉进入左宗棠幕府,为左氏办理军需后勤,兼办洋务。1876年,左宗棠西征新疆,胡光墉为左氏筹借巨额洋款被朝廷嘉许,成为显赫一时的红顶商人。后来,胡光墉依仗与左氏的关系,在东南各省开设钱庄和票号,甚至经营当时私人票号被禁止的官款业务。

1883年,上海爆发金融危机,加上中越边境紧张,胡光墉的阜康票号因挤兑风波而倒闭,紧随而来的是官款索赔问题。清政府谕令左宗棠查办阜康官亏案。左宗棠虽与胡光墉私交甚密,但因阜康票号官亏案牵涉事大,并没有对其偏袒。按制,亏空的款项由当事人用自己的财产抵偿亏损的公款即可。

本以为此案就此结案。然而,陕督谭钟麟质疑胡光墉在西征借款中存在“不当得利”,由此牵涉出户部清算胡光墉历史经济问题的两大案件。第一、华商股份案。西征筹饷过程中,胡光墉按章设立乾泰公司,共筹集350万两,其中汇丰银行和华商各认股175万两。胡光墉被质疑华商股份为其隐形资产。左宗棠认为“华商股内实有洋行伙友附股”,肯定胡光墉“并无股份”,并有债票为据。而户部阎敬铭认为胡氏“出身市侩,积惯架空罔利”。1884年7月,户部在无确切证据的前提下,凭借权力认定华商股份是胡氏隐形资产,并强行追索15万两。第二、行用水脚银案。行用水脚银是胡光墉经手西征借款因公报销的相关费用。此费符合清政府默许的“援案开报”、汇单奏销的惯例。户部对此提出质疑,认定行用水脚等106784两皆为胡光墉“擅扣滥支”之款。左宗棠等人回应了户部的相关质疑,称水脚银“驻鄂粮台有案可查,非胡革道所能掩饰”。曾国荃称报销依据并非户部标准,而是“轮船之定章,特数目多寡之间有不可概论耳”。案件的最终结果是:清政府谕令浙江省从胡氏产业内迅速变价照数凑齐106784两,于闰五月以前解交甘肃粮台应用。

胡光墉资金周转失灵,又受外商排挤,被迫贱卖资产。最终,胡光墉被革职抄家,郁郁而终。

——摘编自牛澎涛《析论清政府对胡光墉破产清算案的审理》

根据材料并结合所学知识,选取胡光墉破产案的一个角度,谈谈自己的看法,并予以阐述。(要求:看法具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)。材料一 一直到甲午战争之后,清政府才开始痛切地认识到铁路之重要。当时,全国铁路才有360余千米,相比而言,美国是18.2万千米,英国是2.1万千米,法国是2.5万千米,连小小的日本岛国,也有3300千米。铁路在当年对经济之重要程度,宛若今天的互联网。在19世纪至20世纪之交的20多年里,伦敦和纽约两大股票交易所中的公司证券差不多都和铁路有关。美国经济史专家威廉·罗伊甚至认为,铁路公司塑造了公司化美国的早期历史,“简而言之,公司体制结构就是铁路体制结构”。

——摘编自吴晓波《跌宕一百年:中国企业1870—1977》

材料二 在2004年中国引进日本高铁技术时,川崎重工总裁曾建议中方技术人员用两个8年的时间来分别掌握时速200千米技术和时速350千米技术,最终中国高铁仅用6年就掌握到了时速350千米的高铁核心技术,并于2017年推出具有完全知识产权的“复兴号”动车组列车。相较于日本、法国、德国等传统高铁强国数十年的发展历史,中国高铁在短时间内实现了从无到有,甚至在技术等级、运营规模、安全可靠等方面均处于世界领先,实现了中国高铁从“追赶者”到“领跑者”的跨越。

通过对中国沪深A股上市企业2013—2017年的并购数据的研究发现,技术并购对自主创新能力具有显著正向影响,并购企业通过技术并购的方式加快企业技术能力完善,有助于提高自身技术创新能力,加快自主创新成果的产生。

截至2021年年底,中国高速铁路运营总里程超4万千米,约占全球高铁运营里程的百分之七十,并率先实现了“智能高铁”的技术创新。

——摘编自陈向博、丁慧平《中国高铁快速崛起的创新机理》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析晚清时期中国铁路发展滞后的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明当代中国铁路崛起的表现,谈谈其对社会主义现代化建设新征程的启示。

材料一 中国古代海上丝绸贸易起自秦汉,后不断发展繁荣。宋太宗时,东南亚阇婆国进贡的物品中,有“杂色丝绞三十六段,吉贝织杂色绞布五十六段……杂色绣花销金丝绞八段”。 15世纪,意大利丝织作坊以仿造中国丝织图案为时尚。17世纪初,明代科学家宋应星记曰:“凡倭缎制起东夷,漳泉海滨,效法为之。” 到了清代,中国丝绸外销品适应欧洲华丽繁复、精巧柔媚的洛可可风格,将中国文化与西方元素结合,形成了独具特色的定制产品。明清时期,葡萄牙、西班牙为了以中国丝绸、瓷器等物品换取日本与美洲的白银,开辟出从中国东至日本、西至东南亚、印度、欧洲及经东南亚的菲律宾前往拉丁美洲,再转至欧洲等数条重要航线。

——摘编自王兰兰《海上丝绸贸易对古代中外经济文化交流的影响》

材料二 19世纪70年代后,向西方学习,在近代中国逐渐成为一种强劲的时代潮流。这种潮流由初期试探性的、全盘西化式的学习,逐渐发展到选择性的、批判性的学习。中国人对西方文化的称谓,始由近代初期的“夷学”,发展到“西学”,及至“新学”。通过向西方学习,经过中西文化的冲突与融合,中国文化完成了自己的时代嬗变,形成了以民主、科学为核心的,同政治、救亡图存密切结合的,以爱国、革命、革新、开放为特征的近代文化。这是一个无奈的、痛苦的过程,也是一个必然的、新生的过程。

——摘编自王介南《近代中外文化交流史》

材料三 在“一带一路”建设国际合作框架内,各方秉持共商、共建、共享原则,携手应对世界经济面临的挑战,开创发展新机遇,谋求发展新动力,拓展发展新空间,实现优势互补、互利共赢,不断朝着人类命运共同体方向迈进。这是我提出这一倡议的初衷,也是希望通过这一倡议实现的最高目标。

——习近平《开辟合作新起点谋求发展新动力》(2017年5月)

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中国古代海上丝绸贸易的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代先进国人向西方学习的特点。

(3)综上,谈谈东西方经济文化交流对我们的启示。

材料一 城市化、工业化产生了前所未有的巨大粮食需求。19世纪开始,英国从世界大规模购买便宜粮食,逐渐形成了以英国为中心的国际粮食体系。粮食的出口方为沙俄和广大殖民地,工业国成为粮食消费国。这个局面被“一战”打破,接替沙俄的是美国。美国利用优越的资源尤其是政府干预,建立了一种全新的国际粮食体系。少数国家对农业进行补贴,部分国家和地区大量生产粮食,体系中其他地方则吸收这样的粮食。第三世界国家逐渐变成世界粮食最大进口方。

二战后,第三世界国家纷纷开展工业化。但大部分国家,往往就用国际市场来解决问题,大量进口看似价格低廉的美国粮食。这当然是一种看起来成本很低的工业化方案。但廉价的国际粮食也往往有毁灭性的影响,不利于培育自己的粮食生产,第三世界国家逐渐受制于国际粮食市场。在世界局势更加不稳,全球气候变化加剧,粮食体系运作不好的时候,常陷饥荒阴影之中。

——摘编自许准:《粮仓或是粮荒——走出两百年来的国际粮食体系》

材料二 新中国成立70年来,从建国初期的土地改革,农业合作化运动到改革开放后的家庭联产承包责任制的确立以及延续至今的粮食流通体制的深度改革,对调动农民种粮积极性,解放农村生产力起了极大推动作用。目前,中国用不到世界1/10的耕地,生产世界1/4的粮食,养活世界1/5的人口,成就举世瞩目。进入21世纪,随着城市化进程快速推进,中国粮食安全问题不断凸显。2015年,《中华人民共和国国家安全法》明确将粮食安全上升到了国家安全战略层面。

——摘编自王钢钱龙:《新中国成立70年来的粮食安全战略:演变路径和内在逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述两百年来国际粮食体系发展的阶段性特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与大部分第三世界国家相比,新中国解决粮食问题的路径特点,并说明二者路径差异带来的不同影响。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对粮食安全战略的认识。

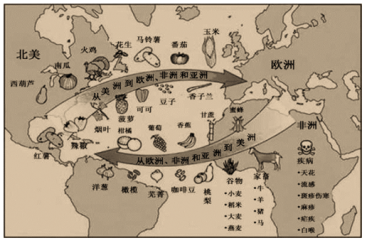

材料一 公元前9000年左右,小麦、大麦在西亚开始栽培;公元前6000年左右,西亚的小麦、大麦传入欧洲;至迟到公元前2500-2000年间,小麦传入中国;公元前2世纪到公元2世纪,通过丝绸之路,葡萄、首蓿传到中国,樱桃、杏等也从亚洲传到罗马。

(1)依据材料结合所学,概括新航路开辟前后食物物种交流的特点。

材料二 “咖啡”一词源自阿拉伯语,意思是“植物饮料”。咖啡树原产于非洲埃塞俄比亚西南部的高原地区,在公元15世纪以前,咖啡的种植和生产一直为阿拉伯人所垄断。17世纪中叶,荷兰人将咖啡移植到锡兰岛,后传到印度、印度尼西亚等地。18世纪初,咖啡传入拉丁美洲,这里成了日后世界咖啡的主产区。因大量生产而价格下降的咖啡开始成为欧洲人的重要饮料。

欧洲的第一家咖啡馆于1650年在英国牛津大学建立,咖啡馆随之在欧洲风起云涌,英国的牛津、伦敦,法国的巴黎、马赛等地也相继开设咖啡馆。17世纪末18世纪初,咖啡馆在欧洲各个城市纷纷出现,并推广到北美的波士顿、纽约、费城。从此,欧洲和美的社会生活中有了喝咖啡的习惯。人们在咖啡馆休闲聊天,咖啡馆成了社交的重要场所。

(2)对“咖啡(馆)的历史是一部经济史”谈谈你的看法。材料三

即使是世界上最偏远之地,如今也开始被先进的交通工具联系在一起,……他们包括:铁路、汽船、电报。……详细的地图(绝大多数是为军事目的而制)已经可在许多先进国家中看到。……甚至也把那些地理上极其遥远的地区拉入到整体世界之中,使两者之间产生直接而不仅是字面意义上的联系。

16—19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

时间 | 1520 | 1600 | 1670 | 1700 | 1750 | 1801 | 1852 |

城市人口占总人口比例 | 5.25 | 8.25 | 13.5 | 17.0 | 21.0 | 27.5 | 51.0 |

1700年,英格兰、苏格兰和威尔士,人口在10万以上的城市只有一个,到了1911年,这样的城市已经接近30个,其中大多数处于工业化的英格兰中部地区。

工人们用血汗增加了资本的利润,换来的却是贫富的严重分化,社会的强烈不平等。这种不平等体现在生活方式、住房、医疗、健康等各个方面。如这时欧洲所有城市开始出现资产阶级居住区与工人居住区的区别,简称为“豪华的西区和贫困的东区”。

法家认为人性恶,主张法治,韩非提倡君主不要谈礼义,而要以法、术、势驾驭臣下。提出“故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法……以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”等观点。

(3)工业革命改变了人与自然、人与人、人与社会的关系,结合所学材料一 15-17世纪的大航海时代的世界是早期经济全球化时代的世界。西欧和日本商人用白银购买中国的生丝与丝织品、瓷器、茶叶、蔗糖,西欧商人把东南亚香料等产品输往中国,这成为当时东亚乃至世界主要国际贸易模式。由于中国“银荒”,福建海商携中国商品蜂拥至马尼拉,交换墨西哥白银。基督教以澳门等地为据点,形成网状基督教文化圈,引入西方商贸习惯、通用语言、技术知识等。对于明朝来说,葡萄牙、西班牙、荷兰等西方强权威胁着中国的国家安全,开始动摇中华朝贡体系为基础的东亚国际秩序。晚明(16世纪下半叶至17世纪中叶)中国所遇到的危机并非偶然,而是世界史“17世纪总危机”的一部分。

——摘编自李伯重《火枪与账簿:早期经济全球化时代的中国与东亚世界》

材料二 葡萄牙人获得澳门贸易许可后,澳门的转口贸易把中国卷入全球贸易网络之中,使中国经济首次面对全球经济的新格局,晚明历史大变局的帷幕慢慢揭开。西班牙人的东来,大大拓展了历史大变局的深度与广度。稍后来到远东的荷兰人,建立了统一的“联合东印度公司”。西欧列强及其殖民地无法用香料等初级产品与中国工艺精良的高级商品在贸易上达成平衡,必须支付巨额白银货币,西方学者将其概括为“丝—银”对流。巨额白银资本的流入,刺激了太湖流域及东南沿海地区经济的蓬勃发展,市场机制日益完备。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

(1)根据上述材料,概括指出导致“晚明历史大变局”出现的重要原因并概括这一变局的突出表现。

(2)综合上述材料并结合所学知识,针对“晚明历史大变局”这一历史现象简单谈谈你的认识。

材料一 元始二年(公元2年),发生了严重的旱灾和蝗灾,疫病随之而来。汉平帝下诏:“民疾疫者,空舍邸第,为置医药。”隋代医学家巢元方主持编纂的《诸病源候论》认为疫病流行的原因之一是“节气不和,寒暑乖候”,提出疫病的预防“须服药及为法术以防之”。孙思邈在《千金要方》中不仅总结了许多治疗传染病的方剂,还提出用熏药法进行空气消毒、向井中投入药物给水消毒等消毒法,并提倡注意个人卫生,养成良好的生活习惯。宋朝建立了层级分明、各有所司的医疗机构,平时执掌朝中医药之事,民间疫病出现时应诏至民间进行医疗活动。

——摘编自王兆鑫《中国抗疫简史》

材料二 英国在近代早期的防疫措施具有综合性特征,它不仅来自欧陆防疫经验,而且也来自地方长期防疫实践,更来自医生专业性建议。为应对1665年大瘟疫,伦敦市政当局采取医学隔离、物件消毒、房屋封闭、埋葬死者、禁止公共集会、打扫街道、清理垃圾及捕杀流浪动物等对策措施,来防控疫情扩散。对患病家庭实行严酷的医学隔离。不仅患者,而且其家人

也被隔离;隔离期间,政府严禁人员探望;为防止他们出逃,政府派专人严密监控,任何人不得靠近;一旦有人员出逃,政府严惩不贷。

——摘编自陈凯鹛《论近代早期英国防疫对策特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代疾病防治的主要措施及其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代早期英国防疫对策的特点。

(3)综合以上材料和所学知识,就疫情防控谈谈你的看法。

材料一 1700 年至 1841 年间,曼彻斯特人口从 8000 人上升到 235000 人。从 1780 年 开始的四十年中,曼彻斯特棉纺织工业占英国的 1/4,成为全国乃至世界原棉和棉纱的贸易中心,各国的公债和证券在这里进行交易。

1842—1844 年,恩格斯居住在曼彻斯特,看到了英国生产技术、生产方式变化及带来 的工业飞速发展。他认为“曼彻斯特是现代工业城市的典型”,并进行了深入调研。他发现 资产阶级聚居在远离工业区和工人居住区的环境良好的城市外围,而每家雇工在 500 或 1000 人的大工厂周围,工人阶级极其简陋的住宅成排或成堆地聚在一起。恩格斯曾这样描写曼彻 斯特的工人居住区,“只要哪里还空得下一个角落,他们就在哪里盖起房子”,“空气由于成打的工厂烟囱冒着黑烟”而污浊沉闷,而且“一堆堆的垃圾、废弃物和令人作呕的脏东西不断地发散出臭味”,“街道坑坑洼洼,高低不平,大部分没有铺砌,也没有污水沟”。尽管 当地工人的工资较高,他们的平均寿命却要低于其他城市和乡村地区。

——摘编自梁远《近代英国工业城市规划演进研究(1848—1940)》

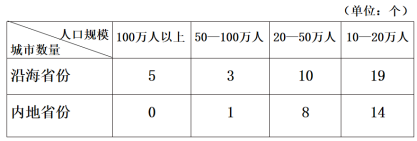

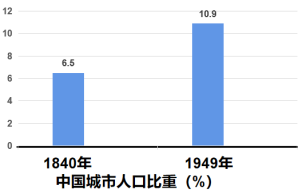

材料二 西方资本主义国家的城市化是资本主义在城市和农村快速发展的必然结果,而近代中国城市化发展模式与西方模式相去甚远。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析近代中国城市化的特点及成因。

材料一 美洲作物的引种与传播

《滇南本草》是目前所见有关玉米最早记载的汉文典籍。书中记载:“玉麦须味甜,性微温,入阳明胃经,宽肠下气。……新鲜焙干为末,不拘多少,引点酒服,其功神速。1417年,明人兰茂着手编著《滇南本草》,他遍访父老,搜集单方,采集标本,绘制图形,辨析考证,探求本源,历时二十年完成了独具地方特色的药物学专著。该书问世后,因其济世救命之功和兰氏口碑德誉而迅即手抄流传,至清中叶始有刻本,并成为我国现存较为完整的地方性本草。

材料二 辣椒原生在美洲,却似乎是主要为中国创造的。自先秦元典开始的历史文献记录表明,中华民族几乎从原始农业开始就是一个嗜辣的民族集群。在辣椒进入中国以前的数千年漫长的时间里,人们依赖的辣味食料是花椒、姜、酒等诸多品种。辣椒传入中国后,很快传播扩衍开来,对中国传统的食生产、食生活发挥了革命性的催化作用,并最终形成了一切可植之地皆有椒,甚至几乎无人不食椒的中国人的辣椒情结。

——以上材料均据郑南《美洲原产作物的传入及其对中国社会的影响》

(1)材料一《滇南本草》中有关“玉米须”的记载是否真实?请说明你的理由。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对“中国人的辣椒情结”的理解。