|

|

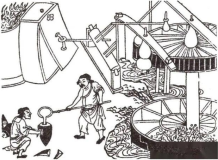

| A.农业生产技术发展的趋势 | B.生产工具动力有了新发展 |

| C.水利灌溉事业的发展历程 | D.生产关系发展演进的趋势 |

材料一 据统计,自霍乱于1817年由印度传入中国,清代中国共发生了4次霍乱大流行。尽管清代国家对霍乱等疫病的制度性救疗基本阙如,但越来越多的地方官府把日常性的疫病救疗纳入自身的职责范围。这一趋势到清末最终演变成国家在新政中,将自身的卫生和医疗职能明确和制度化。与官方相比,清代社会力量对霍乱的救疗更加积极主动。除了施医送药、祈神驱疫等传统活动,上海等地的乡贤和慈善机构还在外国势力的刺激下,成立了实行强制查验和隔离的防疫医院。国内医学人士也初步完成了中医学对霍乱医理和疗法的探索,甚至有的医家已经认识到环境污染与霍乱的关系,对居所环境和用水卫生提出了要求。

——摘编自余新忠《瘟疫下的社会拯救:中国近世重大疫情与社会反应研究》等

材料二 霍乱于1831年由印度传入英国后,英国政府成立了专门机构实行隔离措施,社会各界也提出了五花八门的治疗方案,但效果甚微。1831-1832年霍乱以后,把霍乱与社会状况联系起来的观点逐渐被大多数英国人接受。1848-1849年霍乱期间,英国政府颁布了《公共卫生法》,成立了卫生总会负责改造城市卫生。然而,该措施并没有阻止1853-1854年霍乱的再次降临,反而因把城市污水肆意排入河流,加剧了霍乱的传播。1866年霍乱证明了斯诺医生关于霍乱病菌通过饮用水传播的理论。据此,英国议会出台了1875年《大公共卫生法》和1876年《河流污染防治法》,切断了霍乱传播的途径。到19世纪末,英国霍乱防治的方法被接纳为国际预防措施的基础。

——摘编自毛利霞《从隔离病人到治理环境:19世纪英国霍乱防治研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括19世纪中国与英国霍乱防治方式的不同之处。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析19世纪中国与英国霍乱防治的共同意义。

(3) 根据材料一、二并结合所学知识,谈谈当今社会防疫事业从中能得到哪些借鉴。

| 经济部门 | 年份 | 美国 | 联邦德国 | 日本 |

| 农业 | 1950年 | 12.2% | 23.2% | 50.7% |

| 1990年 | 2.8% | 5.1% | 7.2% | |

| 工业 | 1950年 | 34.7% | 42.2% | 22.2% |

| 1990年 | 25.8% | 40.5% | 33.6% | |

| 服务业 | 1950年 | 48.9% | 32.4% | 26.6% |

| 1990年 | 71.4% | 54.4% | 59.2% |

| A.产业结构的变化趋势增强 | B.三国工业就业人口所占比重都下降 |

| C.知识经济的地位日益突出 | D.三国强化国家干预经济政策有效果 |

材料一 铁农具和牛耕的使用,促进了农业生产力的飞跃,大大提高了生产效率,使广大荒野、森林地区的开垦成为可能。随着荒地的不断开辟,公田之外的私田不断扩大,数量超过了公田。“私田”……没有一定的规格,可以买卖、交换、抵押,并在相当长的时间内不向国家交税。这使得农民增加了在“私田”上的兴趣,而不肯尽力于公田,导致公田日益衰败。

——杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料二 魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行……民族根底,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中原文化之故,至欲自举其语言而消;灭之,其改革之心,可谓勇矣。

——摘编自吕思勉《两晋南北朝史》

材料三 隋唐与魏晋南北朝时民族交融相比,有其自身的特点。它没有魏晋南北朝时期那样频繁的民族迁徙,没有各族之间的争战、割据以及由此产生的各族之间的同化、融合的复杂性和曲折性;而是在统一政权下内地汉族统治阶级通过各种政令、措施,逐渐同化、融合周边各族,或周边各族与邻近汉族和其他民族的自然融合;汉化仍然是隋唐时期民族融合的主流。

——周伟洲《试论隋唐时期西北民族融合的趋势和特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出当时土地制度的变化及主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括孝文帝“迁都”的作用。

(3)用隋唐的史实说明材料三中统治阶级是如何加强与周边各族交融的?

| A.竭力维护对经济的控制权 | B.依然固守重农抑商政策 |

| C.认为纸币更适应经济发展的需要 | D.放弃世界市场的主导权 |

| A.农业生产出现衰退 | B.人口变动导致粮食需求减少 |

| C.普通农户收益锐减 | D.农产品商品化趋势明显 |

| A.中国农业耕作方式产生重大变化 | B.刀耕火种已经退出中国农业生产 |

| C.春秋战国时期铁农具已普遍使用 | D.战国时期牛耕技术逐渐普及全国 |

| A.辽阔疆域有效管理的实际需要 | B.非首都功能疏散承载作用强化 |

| C.政治中心东移与经济重心南移 | D.大运河的修建决定了都城布局 |

| A.商业地位日益重要 | B.世界市场雏形开始出现 |

| C.交通运输日益便捷 | D.贸易中心发生重大变化 |

材料一 宋代中国经济重心南移,全国越来越需要南方的供给。宋代造船业发达,指南针已用于航海。宋朝在沿海海港设立市舶司,管理对外贸易。这样海外丝绸贸易出现进一步繁荣。当时的海港因此而繁荣起来,以扬州、泉州和广州为最,这也促使珠江三角洲和福建地区大力发展蚕丝生产。

——摘编自刘治娟著《丝绸的历史:连接东西方文明的彩带》

(1)依据材料,说明宋代海路丝绸贸易兴盛的原因和影响。

材料二 明代流经山东境内的运河会通河段疏浚通航,加之商业发达的大环境。晋商和徽商进入该区域来开拓市场。他们在运河区域的活动,刺激了当地人的经商热情。儒生们也纷纷降尊加入到经商行列。运河通畅以后,社会风尚习俗为之大变。人们的生活日益华丽奢华。据万历《藤县志》记载,当时藤县民众“闾阎服饰,恣所美好,益僭滥”.乾隆《临清州志》记载临清风气是“士女嬉游,故户列珠玑,家称歌舞,饮食燕乐,极耳目之欢。”

——摘编自李泉《中国运河文化及其特点》

(2)依据材料,概括运河通航给当地社会带来的变化及其原因。