材料 早在西汉时期,中日贸易开始出现。这一时期日方来华朝贡,中方回礼馈赠。民间贸易是偶然的、非定期的往来,以简单的物物交换进行,但输入日本的先进生产技术给日本社会注入了新的血液。到隋唐时期,中日间使节往来频繁,派唐使实质上是一种变相的官方贸易,这使大唐的先进文化全面而系统地输入日本,两国的官方交往形成了第一次高潮,当时官方贸易据主导,并呈现鼎盛的局面,直到唐末才随遣唐使的废止而衰微下去。

五代、宋元时期,中日政府交恶,官方贸易大为减少。但这一时期日本社会发展较快,中日民间贸易得到长足发展,中国的药材、珠宝、铜钱、书籍大量输入日本,同时日本的时绘、扇子、刀剑等也深受国人的喜爱。明朝时期,明廷出于消弭倭寇的政治目的,日本出于获取利润的经济目的,中日间官方贸易再次复苏。明后期,倭寇祸乱日益严重,中日官方贸易终于在嘉靖年间彻底终止,同时明清政府厉行海禁,德川幕府后期也先后五次颁布“锁国令”,致使两国的民间贸易也只能以走私这种畸形方式表现出来。

——摘编自黄尊严、王芳《浅议古代中日官方贸易的特点》

(1)根据材料,概括古代中日贸易的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析古代中日贸易的意义。

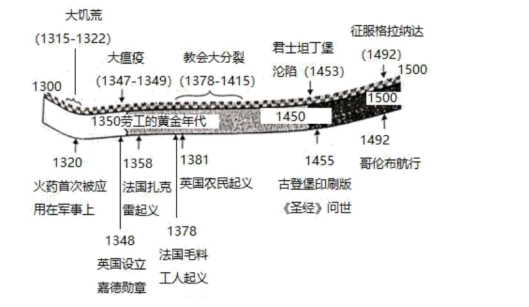

材料一 在1383到1349年间,瘟疫以惊人的速度扩散到整个欧洲。在这场灾难中,死亡人数是无法被确知的:但我们知道,欧洲损失了大约三分之一的人口,在部分人口密集的域镇,死亡率甚至超过了50%、此外,修道院也是重灾区之一,大量牧师因照顾垂死的人而染病身亡。

材料二 经济发展和社会变化(1300一1500)年表

——以上均摘自朱迪斯·M本内特等《欧洲中世纪史》(第10版)

材料三 法国年鉴学派历史学家布罗代尔提出过“世界时间”的概念。依据他的观点,人类文明的进步并不均衡地发生在地球的每一个地方,相反,它只出现在少数的两到三个地方,这些地方所呈现的景象代表了那个时期人类文明的最高水平。下表是不同时期“世界时间大挪移”的概况。

| 公元前202年—220年 | 中国西安、洛阳、罗马 |

| 6世纪以后 | 中国 |

| 13世纪以后 | 逐渐向西方转移 |

| 18世纪以后 | 时间的钟摆彻底离开了中国 |

——摘编自吴晓波《历代经济变革得失》

(1)根据材料一、二,并结合所学知识,简析大饥荒、大瘟疫给中世纪西欧社会带来的影响。

(2)根据材料三,从经济的角度运用世界史所学知识,说明13—18世纪“世界时间大挪移"的原因。

材料一 宋代以前在城市行政管理上长期存在的坊市分割制度,便是基于行政管理上的方便考虑的。宋代随着民众侵街现象的发生,城市不再只是单一的政治、军事中心,还成为经济、文化中心,城市的面貌越来越具有浓厚的经济色彩。据学者估计,北宋全境拥有10万户的城市约有40多个,到宋徽宗时上升到50多,数量超过汉唐数倍,以工商为业的城市居民成分与日俱增。环城草市扩大了原有城市的规模和范围,创出了中国古代城市摆脱坊市分离的新道路。城市商品经济的发展和财富的增长,商品意识也在迅速向社会生活的各个角落渗透,这使宋代带有明显消费性和商品化色彩的城市文化娱乐活动日益兴盛起来,成为一种普遍的文化存在。宋代租佃关系盛行,农民具有了相当大的人身自由。城市中的大批手工业者、商人、小业主,构成了宋朝的中产阶级。他们经济富足,又有自己独立的价值追求。市民富裕闲暇生活及审美趣味和生活情趣促成了宋朝文化高度繁荣。海内外一些史学家认为中国古代城市在宋代已经背离了传统格局而进入了真正的“城市革命”时期。

——摘编自郭学信《论宋代城市发展的时代特征》

材料二 1915年中国10万人以上的大中城市一览表(局部)

| 排名 | 城市 | 城市人口 | 是否开埠 |

| 1 2 | 上海 西安 | 1000000 | 开埠 |

| 1000000 | |||

| 3 4 5 6 7 8 9 | 广州 汉口 北京 福州 重庆 兰州 佛山 | 900000 821280 700000 624000 517000 500000 500000 | 开埠 开埠 |

| 开埠 开埠 | |||

| 10 11 12 13 14 | 成都 昆明 南京 南昌 长沙 | 450000 450000 368800 300000 250000 | |

| 开埠 开埠 | |||

| 开埠 |

——摘编自何一民《试析近代中国大城市崛起的主要条件》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代“城市革命”的主要表现,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳近代中国城市发展的特点,并指出影响近代中国城市崛起的主要因素。

材料一从11世纪开始,英国农业技术持续进步,但耕地数量有限,而人口却持续增长。……为了缴纳高昂的税收,大部分的农民开始出售更多的农产品以换得现金。这就打开了农产品和手工艺品的贸易模式新局面,一些当时视之为奢侈品的货物,如香料、丝绸、水果、皮革和美酒等,也开始了长途贸易。同时,大量农奴逃往城市。一年零一天,是逃亡农奴进城后获取人身自由的时间标识,而“自由人”(freeman)则是自治城市早期市民的正式称呼。经济的发展需要工商业者努力提高自身素质,城市是现代大学教育的发源地。工商业活动也加深了对世俗生活和今生幸福的理解。

材料二英国近代的城市化是伴随着工业革命进行的。从1750年到1850年间,英国的城市化水平从10%提高到了50%。1861年,全英国就已经有16个城市人口超过了10万。到了1911年,人口过10万的城市增加到了42个。英国的近代城市化运动并无先例可循,此时的英国又是处在自由资本主义阶段,政府多奉行自由放任的政策,对经济并不干预,对城市建设也没有规划。这样的城市化发展就产生了区域的非均衡性。英国的城市化开始之前,英国经济的重心集中在伦敦和伦敦的周围区域内,而随着城市化进程的逐步推进,原有的经济发展很好的城市却逐渐衰落,新的城市都建立在西北部地区,而英国的人口和经济投资也向北移动。

——以上材料均摘编自齐爽《英国城市化发展研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中世纪英国城市复兴的原因,并分析其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国近代城市化进程的特点。

材料一 1550年,西班牙人在南美洲发现了马铃薯。1600年以后,欧洲人口迅速增加,前所未有的粮食危机随之出现。人们开始想到用马铃薯解决危机,贫穷的爱尔兰成为欧洲最早以马铃薯为主食的地区。马铃薯种植管理简便,没有犁的人家用一把铲子就能栽种。而且马铃薯的产量高,易于储存,食用的时候也不需要研磨加工,它也因此成为军队最理想的粮食。随着法国大革命而爆发的持续20多年的大规模战争,马铃薯的食用范围扩展到欧洲其他地区。1831~1832年,俄罗斯遭遇饥荒,政府大力推广栽种马铃薯,这种作物逐渐“征服”全欧洲。

材料二 出于各种原因,欧洲人一度认为马铃薯是奴隶的主食,因此,欧洲社会上层对其接受度不高,而马铃薯的众多优点使得它非常适合穷人食用。事实上,18世纪认为马铃薯大有前途的人,正是那些希望马铃薯越来越便宜,能让大量穷人填饱肚子的人,这些人以此为理想,其中就包括英格兰新兴工厂的老板。这些老板为了抢占市场,竭力生产更便宜的产品。工业化初期的艰苦年代,面包占到英格兰工人日常开销的一大部分,因此他们不得不多吃一些马铃薯,以避免陷入买了面包就没钱再买肉类的困境,而且马铃薯正好可以替代这些谷物类食物的营养。

——以上材料均摘编自【美】彭慕兰等《贸易打造的世界》

(1)根据材料一,概括马铃薯得以在欧洲普及的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出工业化时代马铃薯在欧洲普及的特点及影响。

材料一 辣椒大约在明代万历年间传入中国,时称“番椒”。明代的外来物种还有番豆、番茄、番薯等。高濂的《遵生八笺》(1591年,杭州)中有:“番椒丛生,白花,子俨似秃笔头,味辣,色红,甚可观。”虽有番椒的形态记录,但高濂却忽略了它的食物属性。辣椒最早作为食物的记载出自贵州的地方志,康熙六十年(1721年)的《思州府志》中写道:“海椒,俗名辣火,土苗(当地主要少数民族)用以代盐.”在盐业官营的时代,贵州一个盐井都没有,甚至有谚语说“一石米换一斤盐”。

——摘编自曹雨《中国食辣史》等

材料二 当代中国在饮食口味上形成了三大层次的辛辣区;生活在辛辣区的人们将辣椒文化作为本地域文化的重要组成部分,在地域内部,辣椒得到高度认同。国画大师齐白石受辣椒文化的熏陶而产生了浓厚的辣椒情结,他一改传统国画以梅、兰、竹、菊为对象的创作习惯,针对辣椒进行了一系列的绘画创作,表达了对劳动者的敬意和对辣椒的赞颂。近年来,随着祖国大江南北的饮食交流越来越深入,不少人因为生理或心理的原因,转而以辣椒作为食疗产品进行身体调节。一些长期频繁食用辣椒的人也会适量地调节饮食习惯,改换清淡口味,调节生理机能,以达到养生的目的。辣椒传入中国虽只有四百年的历史,但是辣椒文化已经完全融入中华饮食文化的主流,促进了地域之间的文化交流。

——摘编自张艺凡、朱宏斌《珠椒传入中国的地域文化影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括辣椒传入中国的特点,并简析其传播的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析辣椒的食用对近现代中国文化的影响。

材料 中国近现代医疗卫生事业的发展。

时期 | 主要内容 |

| 民主主义革命时期 | 1866年,博济医学堂的设立是近代中国教育史上的里程碑,直接启发了此后一批教会医学堂和护士学校的建立; 1905年,清政府于巡警部警保司设卫生科,1906年升为卫生司,设保健、检疫、方术三科; 1929年,我国开始独立设置海港检疫机构,此前中国海港检疫工作被外国人把持; 1931年,中共中央军委总军医处成立,出现了医疗卫生制度的专业化设计; 据1936年《中华年鉴》统计,全国20个省有教会医院426所; 抗日战争时期,中共中央在陕甘宁边区人民政府民政厅下设卫生处; 解放战争时期,中共中央军委建立了阶梯救治和医疗后送制度。 |

| 新中国成立后 | 1951年,我国建立城镇职工医保医疗体系; 2016年,城镇居民医保和新农合医保合并。截至2017年,我国基本医保参保人数超过13.5亿,参保率稳定在95%以上; 2020年,新冠疫情对我国公共卫生体系提出巨大挑战,在中国共产党的领导下,中国医疗卫生事业经受住了考验。 |

——摘编自王书城《中国卫生事业发展》

根据材料并结合中国近现代史相关史实,以“中国医疗卫生事业发展”为主题,自拟一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,表述成文,条理清晰。)

材料一 16世纪后半叶,借助跨越太平洋的白银贸易,玉米进入了中国。玉米、马铃薯等作物对种植环境的要求宽松,这之后,中国的农民们便能够对山上贫瘠的荒地进行耕作了。玉米由西部和南部广袤的田间,开始进入全国各地。以前,从未有过一种农作物能在中国比较温暖潮湿的山区获得高产,玉米的引种使南部和西南部人口得以增加,这成为那里反叛的起因。幸运的是,中国免除了完全依赖玉米引起的蜀黍红斑和其他的营养不良症状,不仅仅是大豆和蔬菜在继续提供维生素,与玉米一起传播开来的新大陆的其他农作物也改善了乡村的营养状况。

——摘编自[美]查尔斯·曼恩《1493:物种大交换丈量的世界史》

材料二 四川川中地区自清乾隆以后,人口增长很快,除了一部分为自然增长外,相当一部分是来自湖广等地的移民。这些移民入川后,在水田已经耕垦殆尽、以垦山为业的情况下,选择玉米为主要粮食作物。大约嘉庆以后,玉米已在山区占据绝对优势,“山居广植以养生”,“山民以作正粮”,“山地种之多茂,贫民赖以资主”。

——摘编自苏生文《玉米在中国》

(1)根据材料一,概括玉米在中国传播的特点。

(2)根据材料二,指出玉米在川中山区占据绝对优势的表现。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析玉米在中国传播产生的影响。

材料一 中医药学是中国文化的瑰宝。历年出土的商代甲骨卜辞中有三百多片同医学有关。1973年,在河北藁城商代晚期遗址中发现了三十多粒供药用的桃仁和郁李仁。成书于战国至西汉间的《黄帝内经》,奠定了古代医学理论基础。东汉名医张仲景著有《伤寒杂病论》、华佗发明了麻沸散,东晋名医葛洪著有《肘后备急方》,唐朝名医孙思邈著有《千金方》,宋朝名医唐慎微著有《经史证类备急本草》,明朝名医李时珍著有《本草纲目》。中国古代在内科、外科、妇科、儿科、骨科、五官科、传染病以及各种疑难杂症的治疗方面都有自己独特的方法,在药物学、方剂学、针灸学以及养生保健学等方面更是特色鲜明。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 明清时期医史书写进一步发展,开始了对“医宗”的建构。医宗的编纂不是单纯的对经典医籍进行注解或重编,而在于通过综合百家、集合众长来构建共同的专业知识体系,为习医与行医者所通用。

| 书籍 | 作者 | 简介 |

| 《医宗必读》 (刊刻于明万历四十六年) | 李中梓 | 全书10卷,从理、法、方、药诸方面阐释其治疗手段和经验,内容系统规范。 |

| 《医宗说约》 (刊刻于清康熙元年) | 蒋示吉 | 全书仅有6卷,书中将深奥的中医理论、繁杂的治疗手法、诸多的方药均编写成简易歌诀,通俗懂易,形象生动,方便记诵。 |

| 《御纂医宗金鉴》 (刊刻于清乾隆七年) | 吴谦 | 全书90卷,由乾隆皇帝钦定并书写书名,内容全面系统,作为官修医书,去其繁杂,统一各家学说,使医学理论和临床各科知识趋于规范化。该书将医家经典的解释权掌握在帝王之手,将医道等小技也与主流文化一样纳入到“大一统”的文化中。 |

——摘编自冯玉荣《医学的正典化与大众化:明清之际的儒医与“医宗”》

(1)依据材料一并结合所学,概括古代中医药学成就的特点。

(2)依据材料二,指出明清时期医史书写的特点,并结合所学知识说明其体现的时代特征。

材料一 中英茶叶贸易始于17世纪,但当时从荷兰或印尼购入是主流渠道。18世纪,中英茶叶直接贸易迅速发展。添加了奴隶生产的糖的英式饮茶,廉价又方便,使千百万穷苦人在从事沉重且单调乏味的工厂工作中能保持较为充沛的精力。到19世纪中后期,茶叶以及面包构成英国劳动者阶层日常饮食的核心部分。英国大量进口茶叶,但是并没有合适的商品销售到中国,东印度公司往往需要运输大量的白银来华,为了解决这一问题,英国几经探索,在印度发展了影响深远的鸦片生产。

——摘编自刘章才《茶向西方的传播简述》

材料二 19世纪后期中国、印度和锡兰茶叶在英国所占份额的变化

| 年份 | 中国 | 印度 | 锡兰 | 合计 |

| 1866 | 96% | 4% | 0% | 100% |

| 1885 | 61% | 37% | 2% | 100% |

| 1886 | 57% | 40% | 3% | 100% |

| 1887 | 47% | 47% | 6% | 100% |

| 1903 | 10% | 60% | 30% | 100% |

为了摆脱片面依赖中国茶的局面,英国经过不懈努力,终于在印度阿萨姆等地区建起了茶树种植园。自1850年代以后,各种用于茶叶加工的机器相继发明并投入使用,印度、锡兰对采摘后的茶叶加工逐步实现了机械化,成本和价格降低,茶叶质量也大大提高,“在湖北山边有着两三亩地的小农,是不能希望和它们竞争的”。……“各国之例,出口货物,本国向不收税,则成本较轻,以较中国,则价为贱”,但中国政府的茶税率80年代后期高达25%。

——以上材料摘编自仲伟民《茶叶与鸦片——19世纪经济全球化中的中国》

完成下列要求

(1)据材料一并结合所学知识指出中英茶叶贸易迅速发展的历史背景,并分析这一发展对英国的影响。

(2)据材料二指出19世纪中后期中英茶叶贸易发生的变化及其主要原因。