材料一 辛亥革命后,广东军政府将城市近代化建设视为建立现代国家之举,仿照西方改良城市理念,初步圈定广州“市区”范围,开启了近代城市规划建设。1918年,设立广州市政公所,城市规划逐步转向以市区道路、公园和市场为主体的整体布局。1921年,广州建市。在孙中山《建国方略》理想规划蓝图的指引下,市政府开展了行政城市规划的多方面探索,取得了令人瞩目的成就,成为全国城市近代化的典范。

——摘编自韩雁媚等《广州市建制前后规划建设实践分析》

材料二 自1959年实现自治以来,新加坡从“贫民窟”发展成当前的世界城市,城市更新为其成功转型提供了有效支撑。60年代初期,政府成为最主要的公房开发者,成立建屋发展局和规划局,通过《住房与开发法》《规划法》及其修正案等。

1971年,新加坡进入中高收入国家行列,颁布首个概念规划,提出“建成花园城市和公共城市”的发展构想。80年代以来,新加坡进入高收入国家行列,政府和私营部门合作开发成为主流方式。进入21世纪后,随着新加坡跃升为全球城市联盟的一员,政府更加注重构建全民共建共享的城市更新治理体系,实现经济、社会、文化和环境的可持续发展。

——摘编自任荣荣《新加坡城市更新的阶段性特点及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析广州城市建设成就瞩目的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新加坡城市更新的主要特点。

(3)根据材料并结合所学知识,为新时代广州的城市更新提出两条新的建议。

材料一 在经济大危机中联邦政府采取了限制农作物耕地面积和控制产量等政策并制定通过了《农业调整法》。但由于科技进步等因素的影响,这一时期农产品产量和剩余存量有增无减。二战后马歇尔计划中的45亿多美元援助是以农场商品形式提供的。朝鲜战争期间美国向日本、韩国等国家和地区提供了大量粮食援助。然而,到1954年美国农产品存货仍达58亿美元,粮食过剩问题十分尖锐,甚至可能引发农业危机。于是,美国参众两院通过《1954年农产品贸易开发与援助法》,确立起了正式的对外粮食援助政策和机制。到20世纪50年代末美国将其更名为“以粮食换和平”计划,美国粮食援助政策开始转而强调利用粮食援助为外交服务。随之美国将主要援助对象由西方盟国转向欠发达国家。该计划通过粮食援助来缓解当地人民的饥饿和促进其经济与社会的发展,从而增强它们对共产主义的“免疫力”,争取它们在冷战中站在美国及西方一边。

——摘编自王慧英《“剩余品”时代美国的对外粮食援助政策》

材料二 粮食援助是中国对非洲农业援助的重要组成部分。中国对非洲国家的粮食援助开始于1959年,可以分为三个阶段,第一阶段从1959年到20世纪70年代末,主要是向非洲国家提供单向的无偿援助。第二阶段是从1980年到20世纪末,援助方式增加了优惠贷款项目。第三阶段是从等2000年一直到今天,不仅通过双边援助渠道和经济合作对非洲进行粮食援助,还通过发展南南合作公等方式,向非洲提供农业援助。中国对非洲的粮食援助以不干涉内政为原则,尊重非洲的文化,尊重非洲人民,不向他国输出自己的价值观以及推销自己的发展模式。中国从来不会用歧视性的文字或言语来伤害非洲人民,中国对非洲粮食援助行动中派出的农业专家在非洲不享受任何形式的特权。援助的形式不拘泥于实物援助和货币援助,农业技术和管理经验的输出也成为中国对非洲粮食援助的重要形式。

——摘编自赵银《中国对非粮食援助研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析美国对外粮食援助政策出台的原因并概括其变化。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国对非粮食援助的特点及影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析中美对外粮食援助的不同;并谈谈中美两国对外粮食援助的启示。

材料一 1876年,上海格致书院创办,以使“中国便于考究西国格致之学(注:指近代科学)”。书院创立新式考课制度,题目登载于《申报》,应试者邮寄课卷,由书院评定等级、发放奖金,并择优刊发。1886至1894年,命题者有北洋大臣李鸿章、南洋大臣刘坤一、津海关道盛宣怀、招商局总办郑观应等17人。应征士子来自江苏、浙江、广东等十省,累计获奖2090人次,刊出优秀文章345篇,正所谓“四方风动,群彦云起”。

材料二 格致书院考课命题分类统计表(1886-1894年)

| 考课命题类别 | 题数 |

| 格致类:格致概说、格致分支学科(天文、物理、化学、医学、测量等) | 24 |

| 语文 | 2 |

| 教育与人才 | 13 |

| 富强治术:工业、轮船铁路、商贸利权、邮政、农产水利、社会福利 | 33 |

| 军事防务:边防、海军 | 7 |

| 政治:国际形势、议院 | 8 |

| 其他:刑律、捐输、教务 | 5 |

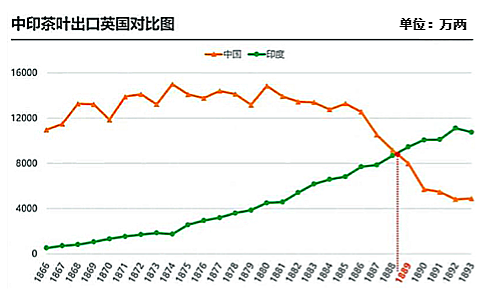

材料三 1889年李鸿章为格致书院命制考题如下:印度近来讲求茶利,不遗余力……印商近以华茶掺和印茶,冀畅销路,始则华多而印少,继则华少而印多,中国茶利后此必渐为所夺。能预筹防弊之方欤?

补充资料 1835年,英国人首次将中国茶引种到印度,当地大规模茶园逐渐兴起。提及华茶渐衰的原因,时人“或谓廛税太巨,成本较重者;或谓均自由种植,生产漫无节制、栽培方法墨守成规者;或谓资本不足、制法失于讲究”。

(2)阅读材料三和补充资料,置身1889年的特定时空,假如你是一位参与格致书院考课的士子,将如何应答李鸿章的考题?

要求:符合时空限定,理解问题准确,多角度分析、论述,逻辑清晰。

棉织工厂都是大建筑,不过这样建造是为了容纳最大量的人。为要尽量利用一切地方,工厂建成几层,各层尽可能不高。机器占了最多的面积……由于这种工业的特点,空气中经常弥漫着混杂机油的棉尘……发出一种特别讨厌的气味……我所熟悉的一家工厂有几百个人做工,工厂往往昼夜开工。为了开夜工,要用大量蜡烛,但是几乎完全没有通风设备。因此,在新鲜空气不够的条件下,在工厂里经常闻到很多人身上发出的汗臭味……机油、棉尘、及夜晚蜡烛等发出的恶浊气味……这些极有害的条件招到什么后果呢……曼彻斯特近郊的传染病,对许多人而言,是致命的疾病……在问大多数病人他们是从哪里得来的寒病时,他们的回答是或者自己从工厂得来,或者由别人传染而来。问他们做什么职业,从什么人传染来的病,回答都是,棉织工厂的工人。

——摘自周一良、吴于廑总主编,蒋相泽主编《世界通史资料选辑·近代部分》

提取材料信息,说明上述材料对于研究19世纪中叶英国历史有何史料价值。

材料一 下表是中国古代有关质量管理的内容。

| 史料记载 | 出处 |

| 先秦时期出现“物勒工名”制度,即在制作的物品上要镌刻工匠的姓名,以便日后发现问题时追究责任。 | 《礼记·月令》 |

| “衡石不正,十六两以上”“甬(桶)不正,二升以上”“斗不正,半升以上”“斤不正,三朱(铢)以上”,均要罚款,“为器同物者,其小大、短长、广亦必等”。 | 《秦律》云梦睡虎地秦简 |

| “诸校斛斗秤度不平,杖七十……有行溢、短狭而卖者,各杖六十”,官吏如果是违法知情者,则与违法者同罪;不知情者,罪轻二等。 | 《唐律疏议》 |

| “民敢违诏复织,募告者,三分赏其一”,军器监派人到各地都作院指导、监督各项标准的执行,并将执行标准和产品质量作为都作院官员考核的依据。 | 《宋刑统》 |

| 凡造器用之物不牢固、(不)真实,及绢布之属纰薄、短狭而卖者,各笞五十,其物入官。 | 《明律》 |

| 本店……须凡事究心,益求其善,以为子孙世守之业。倘有不肖……劣者则为下流苟且之事,丧心败德,永无昌炽之期。 | 清代徽陈士策 |

——摘编自李良平《古代标准化与质量管理措施的启示》

材料二 秦汉时期,无论是对官营手工业还是民间产品生产,其“度”“量”“衡”等计量规范,以及法式、形制等质量标准都由官方直接控制。唐宋时期,政府除了对京畿地区和宫廷奢侈品、兵器等特殊产品采取较为严格的事前质量规范外,对商品流通和市场交易环节的“行滥”现象,则更多采用“诸色人”等社会主体主动“募告”以进行事后惩戒的方式进行监管。明清时期……政府对官营手工业产品的质量监管从生产流程的直接控制转向对采购环节的事中、事后管理……政府对商品流通环节和市场交易环节的质量监管更大程度地依赖牙侩、行会、公所等社会第三方机构和个人进行,契约习俗取代法令条格成为商品质量监管的主流规范。

——摘编自程虹、陈昕洲《我国古代政府质量管理体制发展历程研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代质量管理的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出我国古代政府质量管理体制的变化,并分析变化的原因。

史料一 徽州古村落是指明清时期以徽商资本为经济基础,以宗族制度为社会基础,以宋明理学为思想基础,在徽文化的熏陶下形成的具有地方文化特色的古村落。西递和宏村是徽州古村落中最具有代表性的村落。

——摘编自汤莹莹《论血缘因素对村落结构的影响》

史料二 宗祠是传统村落中住民们精神活动的中心,但在祖先祭祀场所的意义上,宗祠与其他各种规模和形式的祠堂具有同样的功能。

——摘编自王玉、倪琪《徽州地区传统村落的社会结构对村落的空间构造的影响》

史料三 明朝中后期,随着江南经济的发展,在交通便利的地方,市镇逐渐兴起,到万历以后,其市镇总数不下200个,其中规模大、功能全的镇至少有160个。在每个市镇的周围,都有密集的从事小商品生产的作坊和初级集市环绕,这些市镇作为商品集镇,形成一个以水路舟行为基本交通脉络的网状结构。

——摘编自齐涛主编《中国古代经济史》

史料四 由汉代至清代,中国的城市体系基本就是中央集权式的行政体系的载体,主要的城市都是地方官府和士人集中的地方,又是科举与官学等教化机构所在,以推行与农业经济直接有关的农田水利、河道整治工程,负责地区文化和社会建设,包括教育、刑名、救灾、福利和医疗等服务的提供。宋代之后,负责集镇管理的机构和为商贸提供服务的“金融机构”逐渐增多。

——摘编自薛凤旋《中国城市及其文明的演变》

史料五 城市永远是个“市场聚落”:它拥有一个市场,构成聚落的经济中心……城市要发展成一个城市共同体,聚落至少得具有较强的工商业性格,而且还得具有下列特征:①防御设施;②市场;③自己的法庭和至少部分的自己的法律;④团体的性格及与此相关的;⑤至少得有部分的自律性与自主性,这点包括官方的行政,在其任命下,市民得以以某种形式参与市政。

——摘编自【德】韦伯《非正当性的支配——城市的类型学》

【探究】(1)根据史料一、二并结合所学知识,说明徽州古村落有哪些地方文化特色。

(2)根据史料三、概括明朝集镇的发展出现的新气象。其出现的原因是什么?

(3)根据史料四并结合所学知识,概括中国古代城市的特点。

(4)根据史料五并结合所学知识,指出韦伯是如何概括城市形成及城市特点

材料一 东西方在两千多年的城市发展上走了两条完全不同的道路,这是比较研究中一个非常独特的视角。欧洲在古希腊和西罗马时期实行城邦制,城市化率很高,在日耳曼人入侵后,大小城市遭到严重破坏,庄园制度成主流,城市化率持续下滑。到14世纪中叶以前,西欧有四个“巨型城市”——佛罗伦萨、米兰、威尼斯和热那亚,但没有一个城市的人口超过10万人。而中国,从西周到宋元,城市化水平长期处于上升的状态中。据研究,战国时的城市化率就达到了15.9%,西汉时为17.5%,唐时为20.8%,南宋时为22.0%,到明清时期城市化率才有所下降。中华早期文明的发达与人口大量聚集于城市有关。到了唐朝,城市管理的水平又有了很大的提高。

——摘编自吴晓波《历代经济变革得失》

材料二 在工业革命前,英国经济最发达和人口密集的地区,是以伦敦为中心的农业发达的东南地区;工业革命后,煤铁蕴藏丰富的西北地区,出现了许多新兴的工业中心。农村大批人口开始向工业地区大迁移。工业城市曼彻斯特,原来是个偏僻小镇,1700年人口有1万人,1773年是3万人,1821年是18.7万人,1841年增加到35.3万人。其他工业城市也出现了人口密集的现象。到了19世纪40年代,大批失地的农民从农村涌进城市,城乡破产的手工业者也纷纷加入城市雇佣劳动后备军的队伍。英国城市人口和农村人口,在1851年几乎各占一半;到1871年,城市人口约占总人口的四分之三。在新兴的工业城市里,按当时人的说法,总是人口密集,河水发臭,空气浑浊。城市中的劳动后备军,有时因为最不人道的强制劳动而累死,有时又因为失业贫穷而饿死。

——摘编自林举岱《英国工业革命史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代中国与西方城市化的不同。(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国工业革命时期城市化的特点,并分析其影响。

材料一 16世纪50年代以前,英国国内主要的商业组织是商人公会和规章公司。……但16世纪50年代以后,海外探险活动在英国兴起,这为英国商品在更大的地域范围内找到了新的市场,从而使大规模、远距离的贸易因极高的利润回报而兴盛起来。但是这种贸易所需的资金、资源更多,面临的风险更大,贸易周期也更长。譬如同俄罗斯的贸易刚开辟时,英国商船往返俄罗斯一次就需要一年的时间。这种新型贸易带来的种种问题,就需要一种新的贸易组织来有效地组织贸易。换句话说,只有当大规模、远距离,高风险的海外贸易出现时,股份公司才有可能顺势产生。

——据《世界经济通史》等整理

材料二 鸦片战争以后,外商企业中的华商附股现象很多。据估计,19世纪70年代前后,有华商投资的外商企业超过60家。在外资企业先进的管理制度,西方商业精神的熏陶下,买办商人了解和掌握了资本主义的企业制度和管理方式,催生了一批懂行的企业管理人才。……轮船招商局创办时,清政府财政乏力,资本无处可觅。李鸿章也承认:“若官自办,恐有法无人,不可持久。”于是,李鸿章只能建议朝廷采用传统的官办手工业招商承办的方法,即在官府控制下的商办制度模式。之后,开平矿务局、电报局、织布局、汉阳铁厂、通商银行等都沿袭了这种制度,官督商办成为清政府开办洋务民用企业的一种模式,而招商局则是首家。

——据蒋廷黻《中国近代史新编》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括早期英国公司产生的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出轮船招商局的特点,并分析其形成的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明轮船招商局与早期英国股份公司的相同点。

材料一 唐宋时期,设置市舶司管理对外贸易,海上贸易逐渐成为对外贸易的主要方向,形成了交广和楚扬南北两线等多条海道,港口有广州、泉州、扬州、明州(今宁波)、潮州和楚州(今淮安)等……亚洲、非洲和欧洲等地皆有中国货物流通,进口货物有丁香、硫磺、琉璃瓶、铜、银等数十种,出口货物以丝、瓷、漆器等为主,中国铜钱成为许多国家和地区的通用货币。

——摘编自沈光耀《中国古代对外贸易史》等

材料二 1511年,葡萄牙攻占马六甲后,中国海外商船不能直接同苏门答腊西北部的亚齐进行贸易。明末,葡萄牙以澳门为据点,从事中国、日本、印度(果阿)和欧洲之间的贸易。1740年,荷兰殖民者在巴达维亚屠杀大量经商的华人,对此闽浙总督向皇帝上奏称“噶喇吧番目戕害”的汉人是咎由自取。中国海上贸易日益受阻,茶叶和瓷器市场份额不断下降,商帮受到西方商人的打压。

——摘编自骆邵东《从全球经济发展的视角看明清对外贸易政策的成败》

(1)据材料一,概括唐宋对外贸易发展的特点。(2)据材料二并结合所学知识,分析明清时期中国对外贸易面临挑战的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分别以唐宋和明清为例,说明对外贸易对于国家发展的作用。

史料一 中国古代商业的发展有战国秦汉、唐宋和明清三个高潮期。战国秦汉时期商人势力成长,很多大中都会成为商业贸易的中心。唐朝后期开始,粮食、茶叶、瓷器等生活必需品逐渐成为商品交易的大宗。北宋以后,很多史料记述了日用品的大宗交易情况,所交易的商品种类繁多,有家居用品、鞍辔弓箭、书画古玩、土产香药等。第三次高潮出现在明清两朝,都是延续了数百年的统一王朝。经济作物的广泛种植、农副产品的商品化程度加深、专业化程度提高,都成为商业发展的新因素。

——摘编自宁欣《中国古代商业发展的概貌和特点》

史料二 希腊人经商范围东及中亚,北抵今南俄草原,南达北非,西到大西洋,规模相当惊人。希腊参与商业活动的人,包括上至贵族、下至平民乃至奴隶等各种人,而不仅仅是外邦人或奴隶。希罗多德说,在希腊的每一个城邦内部都有一个市场,人们在那里从事商业买卖活动。一些城邦为了便于贸易的发展,在市场上,有专门的官员检查产品的质量是否合格、价格是否合理、度量衡是否准确等。

——摘编自晏绍祥《古典作家笔下的古代希腊商业》

【探究】

(1)根据史料一并结合所学知识,概括中国古代商业发展三个高潮期的特点。

(2)根据史料二并结合所学知识,概括古代希腊商业发展的特点。