材料一 明中期起,以“南京布”(出产地为江南松江一带)为代表的棉纺织业取得了巨大发展,中国棉布迅速打开了国际市场,成了直追瓷器、丝绸的出口商品。松江地方文献载:“近来中国人都从海外商贩,至吕宋地方,获利不赀。松人亦往往从之。”棉布与丝绸一起,构成了早期马尼拉中转贸易的大宗商品,以低廉的价格迅速占据了马尼拉市场。英国输入“南京布”虽然较晚,但其输入量和规模远胜于欧洲各国。英国东印度公司在十八世纪的三十年代首次贩运“南京布”,到了八十年代,公司每年贩运土布两万匹到英国本土,到十九世纪初更扩大到二十多万匹。“南京布”成为当时欧洲尤其是英国的贵族绅士追逐的时尚,女士的内衣、长裙,男士的裤子都大量地采用“南京布”来制作。狄更斯、福楼拜、大仲马等世界级大文豪也很熟悉“南京布”,在他们的作品中,常常出现的词语“nankeenbosom”,指的就是“南京布”。

——摘编自范金民《清代中外贸易中的“南京布”》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明“南京布”畅销欧洲的历史影响。材料二 19世纪初,东印度公司对华贸易的垄断成为制约英国新兴棉纺织工业资本家和散商对华贸易拓展的绊脚石。19世纪20—30年代初,散商在华势力不断扩张,散商对棉布的投资数量不断增加,而此时东印度公司的贸易垄断权却在不断减弱,两者势力的此消彼长也导致其棉布投资贸易额的变化。

中英棉纺织品贸易趋势列表(单位:两)

| 年份 | 自英榆华 | 自华输英 | 中国的出入超 |

| 1825 | 2632 | 509375 | 506743 |

| 1826 | 50200 | 201628 | 151428 |

| 1827 | 194691 | 649828 | 455137 |

| 1828 | 254636 | 651989 | 397353 |

| 1829 | 299129 | 493465 | 194336 |

| 1830 | 341929 | 536616 | 194687 |

| 1831 | 500724 | 160941 | -339783 |

| 1832 | 468953 | 85050 | -383903 |

| 1833 | 627174 | 22644 | -604530 |

数据来源:(美)马士著,区宗华译,林树惠校,章文钦校注《东印度公司对华贸易编年史》(第4卷),广东人民出版社,2016年版。

——摘自罗兴连《消费竞争生产变革:18—19世纪全球化视野下的中英棉布贸易》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪二三十年代中英棉纺织品贸易格局的变化,并分析其原因。| A.重商主义的传播 | B.商税是国家收入的重要来源 |

| C.儒家思想的影响 | D.政府长期推行重农抑商政策 |

材料一 中国是世界上最早种植茶树的国家。到唐朝时,我国茶树栽培已扩展到长江流域及其南北各地,饮茶之风遍及全国。唐朝的茶文化包含了和诸、中庸的思想,强调饮茶自修内省和超然物外的审美境界追求。宋朝《东京梦华录》记载,“朱雀门外……东西两教坊(掌宫中教习音乐的官署),余皆居民或茶坊。”

——摘编自张福新《茶文化》

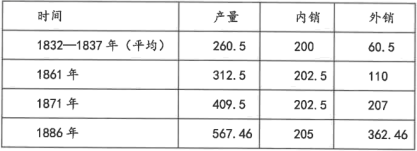

材料二 下面为近代前后中国茶叶产销情况统计表(单位:万担)。

——据陈慈玉《近代中国茶业之发展》

(1)根据材料一和所学知识,指出唐宋时期饮茶之风兴盛的原因。(2)根据材料二概括近代以来中国茶叶销量的变化趋势,并结合所学知识分析其原因。

| A.区域间长途贩运和大额贸易有所发展 | B.传统的男耕女织的自然经济开始解体 |

| C.棉纺织业家庭自给性副业性质的改变 | D.棉纺业的区域间差异呈日益缩小趋势 |

材料一:

| 时间 | 生产工具 | 经营方式 | 农业技术 |

| 西周 | 耒、耜、镈、铚,绝大部分用木石、兽骨和蚌壳制成 | 公社农民聚族而居,集体劳动,“春,令民毕出在野,冬则毕入于邑。” | 在耕作、灌溉、施肥、选种、选种、除虫等方面具有相当高的技术知识 |

| 战国 | 耒、耜、犁、锄、锵铁制农具,牛耕推广 | 公社及其所有制即井田制度瓦解,小农经济盛行 | 深耕技术普遍推行,施肥、选种等技术进一步发展,修建都江堰等水利工程等 |

——据白寿彝《中国通史》整理

(1)依据材料一概括西周至战国时期农业发展的趋势,简要分析其影响。材料二:

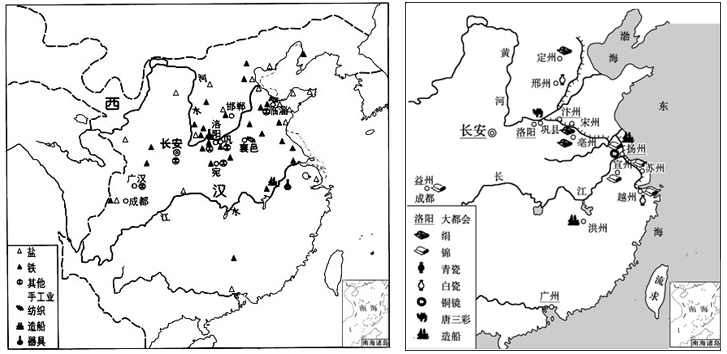

图1 西汉时期手工业分布示意图 图2 隋唐时期手工业分布示意图

(2)比较图1和图2,提取两项有关西汉时期和隋唐时期手工业发展的信息,并结合所学加以说明。材料三:长江三角洲地区在唐末以迄宋元时代不断发展渐成为全国的经济重心所在,盛产米粮是其典型特征之一,因此有“苏湖(常)熟,天下足”之谚的广泛流传……明代中叶这种情况发生改变,农户农业经营的重点已不在种植粮食作物的“田”,而在种植经济作物的“地”,有所谓“多种田不如多种地”的新的价值取向……长江三角洲地区明清时期农村经济结构向多样化、专业化和商业化的缓慢转变及由此形成的相对发达的整体社会经济基础,为以后的工商业发展创造了条件,该地区本世纪二、三十年代萌生的乡村工业及80年代经济改革以来强大的乡镇企业均与明清时期形成的传统一脉相承。

——据《明清长江三角洲地区与两湖平原农村经济结构演变探异》等

(3)根据材料三并结合所学知识,评述明清时期长江三角洲地区经济增长方式和产业结构的变迁。材料一 “流求”之名最早见于《隋书》,是古代中国涉东海岛屿的重要名称,但其具体指向并不清晰。唐宋时期伴随海外贸易的不断发展,“流求”意象广为流传,指涉区域不断扩大。岭南地区多将“流求”视为海外贸易国;明州地区将中日航路途经地泛指为“流求”;福州地区多把“流求”指向隔海相望的台湾岛北部。这一时期,在官方、士人、海商、海民等不同阶层共同参与下,在东海列岛展开了全方位经营和开发,泉州地方政府已实现对澎湖列岛的有效管辖。元官方将“琉求”确定为台湾岛南部,实现对台湾岛的行政管辖。明官方将“琉球”确定为琉球群岛,通过帮助琉球发展,实现对东海的常态化管控。古代中国的东海疆域格局在中琉两国的长期航海实践中正式确立,并在清朝国家统一进程中逐渐巩固。

——摘编自陈刚《“流求”指向演变所见古代中国东海疆域的形成》

材料二 马汉出生于军人世家,有着四十多年海军服役经历,曾担任美国海军军事学院院长。1890年他发表著作《海权对历史的影响》,阐述了其海权思想。马汉认为:“海权即凭借海洋或者通过海洋使一个民族成为伟大民族的一切东西。”海权实际上就是一个国家在海洋上的综合实力,包括海上军事力量和非军事力量。前者包括所拥有的舰队,包括附属的基地、港口等各种设施,后者则包括以海外贸易为核心的,和海洋相关的附属机构及其能力,也就是国家海洋经济力量的总和。马汉被人们称为“海权理论之父”,《海权对历史的影响》也被公认是影响世界发展的军事巨著。

——摘编自张峰《马克思主义海权思想与马汉海权论的比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,总结中国古代“流求”指向演变的总体趋势并分析中国东海疆域逐渐形成的原因。(2)根据材料一、二、分析中国古代海疆观念和马汉海权思想形成的差异。

材料一 明清时期的大商人认为土地是不忧水火,不惧盗贼,百年常新的恒产,因此,他们将大量资本投资于土地。这些大商人为谋得厚利还不惜重金结交官府,取得经营特权。两淮的盐商,云南的铜商等从事的都是最有利可图的行业,只要取得了封建的经营特权,其他商人就无法插手。厚利也吸引着商业资本转化为高利贷资本,高利贷的利率极高,河南地方放债,八折出借,滚算月利,不到一年,利过于本。清朝还可以出钱买官,称为“捐班”。大商人为了改换门庭提高身价,不惜重金买官。而且当官后也是有利可图的,“一任清知府,十万雪花银。”

——摘编自吴量恺《明清时期城市经济的繁荣和商业贸易的发展》

材料二 19世纪50年代后,上海出口货值常占全国出口总值的一半左右,进口贸易亦呈现同步增长的趋势。在进口洋货中,70%由上海转销内地。内地运来的土货,大部分也是转销外洋的。与此同时,为外贸服务和为出口农副产品服务的加工厂陆续出现。20世纪以后,大量工厂生产的国货开始分销内地。据统计,近代上海商业计有204个行业,23个大类,还有面粉、纱布、证券、杂粮油饼等交易所。就是同一行业内部,也有分类。上海的各种商店经营各地土产,“统办全球货物”,永安百货力争做到“凡是名牌产品,只有顾客叫得出,在公司里几乎都可以买得到”。

——摘编自陈立仪、潘君祥《试论上海近代商业的特点及其发展原因》

材料三 1950年朝鲜战争爆发后,资本主义国家加紧了对中国大陆的封锁禁运。1950年8月,周恩来指出,“对外贸易要加强计划性,避免盲目的出口和进口,要减少对美贸易,逐步摆脱美国的影响”,“对外贸易的目的是为了发展生产”。得益于高度集中的计划经济体制,这一时期的对外贸易政策执行良好,中苏两国签订了《中苏贸易协定》,对苏贸易在中国整体外贸中的占比也由1950年的29.8%上升至1955年的57%。由于中苏贸易的快速发展,中国的对外贸易总量稳步提升,在建国初的十年间扩大了3倍以上。

——摘编自余振、王净宇《中国对外贸易发展70年的回顾与展望》

(1)根据材料一、指出明清大商人资本的投资流向,并结合所学,说明上述投资流向形成的主要原因。(2)根据材料二并结合所学,分析上海商业的繁荣对近代中国经济的影响。

(3)根据材料三、概括新中国初期对外贸易的特点,并结合所学,简析这一时期对外贸易发展的历史背景。

8 . 【晚明财政与世界交局】

材料一 晚明财政有两大特点:一是应急财政,二是白银财政。之所以称为“应急财政”,是因为内外形势急剧变化,包括万历三大征特别是朝鲜之役,女真崛起并席卷辽东,持续的重大及特大旱灾、疫灾,始发于陕西并呈燎原之势的民变,以及明廷的“三王并封”、“二王就藩”,都需要国家财政应急支持。应急财政不可避免地对张居正改革确定下来的原额财政产生冲击。之所以称为“白银财政”,是因为随着社会经济特别是商品经济繁荣、社会财富积累、走私贸易发展,以及由此引发的社会多元化转型,白银在更多领域流通;与此同时,随着大航海时代而来的贸易全球化,越来越多的白银流入中国,既刺激国内市场对白银的需求,又推进了正在发生的白银货币化。这两股“白银潮流”交互作用,对明朝财政产生巨大冲击,使得白银货币化、财政白银化成为不可逆转的趋势。

材料二 有些欧美学者指出,16世纪中叶以后白银在全球范围大量流通之最根本的原因,与其说在于梦想发财的欧洲商人向海洋的发展,不如说在于吸收世界白银的中国给白银需求。据他们说,明末中国好像“没有底的白银排水口”吸引了美洲和日本的白银, 明末中国官绅针对白银外流的危机感和试图克服货币不足的努力令人想起在同时代欧洲诸国发展起来的重商主义思想。但与从16世纪到18世纪欧洲的重商主义相比,明清中国时期对外国贸易的关心和政府改善贸易收支的努力都不太大。

——捕绳自(日)库本美甜《晚明的白银水流问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明财政呈现出两大特点的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举明清时期“对外国贸易的关心和改善贸易收支的努力都并不太大”的表现,并分析重商主义思想对欧洲产生的影响。

材料一 两汉时期,丝绸之路初步形成,隋唐尤其是唐朝陆上丝绸之路逐渐进入繁盛时期。随着造船、航海技术的进步,海运成本的比较优势,使海路逐渐兴起,陆路逐渐式微,海上丝路逐步占据主导地位,并大有取而代之趋势。就中国而言,在统一的时代中原王朝国力强盛,国强则丝路盛,在分裂的时代中原割据、国力较弱时,往往周边民族或政权势力强盛,这时陆路丝路阻断甚至废弃。古丝路主要是一条商贸物资流通的通道,物物交换、货物交易是主要形式,输出的依次是以丝绸、瓷器、茶叶等为大宗的中国特色物产,输入的则多半是香料、药材、珠宝玉器、珍禽异兽等域外奢侈品。古丝路也是中外人文交流的桥梁和纽带,人员往来与文化交流、宗教传播等相随而至,对中华文明发展和人类文明进步做出了很大的贡献。

——摘编自《从“丝绸之路”到“一带一路”》

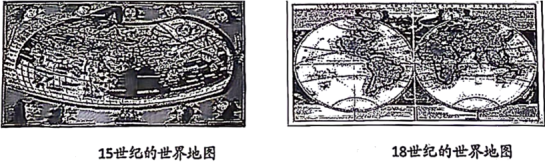

材料二

——引用《中外历史纲要(下)》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代丝绸之路兴起和发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析全球航路开辟后世界发生的变化。

| A.边疆民族内迁趋势加强 | B.陆上丝绸之路的发展 |

| C.朝廷加强对西域的管理 | D.工商业市镇逐渐兴起 |