材料一 考古出土实物表明,中国棉花的品种是亚洲棉和草棉,均从国外传来。三国时期,珠江流域已普遍种植棉花,新疆是中国较早植棉的地区,总体晚于华南地区。“亚洲棉”从南路入广东,后至华中棉区;“草棉”从西路入新疆到甘肃,后传到华北棉区。棉种约在宋元之际完成了向中国内地的传播。棉花在中国传播过程中逐步进化为一年生棉花,产量提高,品质有极大改进。古代文献中,棉花被记载为“吉贝”或“白叠”,棉布被称为“吉贝布”或“白叠布”。元代王祯在《农书》中记载“(棉花)比之桑蚕,无采养之劳,有必收之效;埒之臬荸,免绩缉之工,得御寒之益,可谓不麻而布,不茧而絮”。棉纺织技术在元代有重大改进,《南村辍耕录》中记载“国初时,有一妪名黄道婆者,自崖州来,乃教以做造捍弹纺织之具,至于错纱配色,综线挈花,各有其法”。元代制定了江南夏税制度,规定“夏税则输以木绵、布、绢、丝、绵等物,其所输之数,视粮以为差”,棉布被定为常年租赋之一。明太祖曾下诏,“凡民田五亩至十亩者,栽桑、麻、木绵各半亩”。经过元至明约两百年的传播,棉花种植和棉纺织已基本推广到全国。

——摘编自王亚蓉等《中国古代“布”的材质演进——兼论棉花在中国的普及》

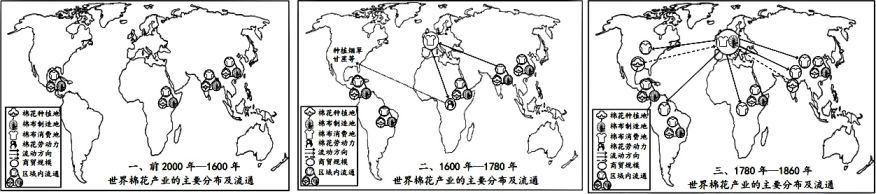

材料二 在近代历史上,棉花资本主义留下一系列充满矛盾的遗产。它让无数人获得了财富,从中受益,但它同时让更多人受尽磨难,成了受害者和牺牲品。正如贝克特所说,棉花资本主义是一个关于控制和剥削的故事,同样也是一个关于“自由和创造性”的故事。

——根据斯文·贝克特《棉花帝国》等资料整理、制图

(1)根据材料一概括棉花在中国传播种植的特点,并分析其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,说明全球棉花种植加工的阶段性发展概况。

(3)结合所学知识,谈谈你对材料二中“控制和剥削”“自由和创造性”的理解。

材料一 白银输出既是当时欧洲社会的经济形势所迫,又是人民大众的需要。

这里有三点值得注意:(一)西欧能以充足的贵金属白银货币向东欧购买食粮,弥补了西欧的不足。以东欧的粮食养西欧的工业,为日后欧洲整个经济的发展和现代化奠定了基础。(二)欧洲的经济生活历来与东方关系密切,如果没有美洲的白银,欧洲就没有足够的财力支持他们继续大力从事东方和世界贸易的可能。(三)尽管欧洲从美洲获得最大量的金银,但其生产能力未能与人口和货币量同步增长。当时市场的商品还是不足,不能消化这许多贵金属货币,于是不得不以其所得的40%以上的白银外溢。而中国吸纳了世界白银的半数后市场稳定如故。

由此使人得出这样的认识:16~17世纪欧洲的“价格革命”表明当时欧洲还不可能成为世界白银旋流的中心或世界经济体系中心而只是边缘地区。

——摘编自薛国中《美洲白银与欧洲价格革命》

材料二 就英国方面来看,19世纪40年代,随着工业革命在英国的完成,英国资本主义发展到了工业资本统治阶段。由于这一时期,英国国内资本主义商品生产高速发展,大工厂产品极大丰富,并且已经大大超过国内市场的容量,它要求有广阔的市场以推销英国大工厂产品,要求有充足的原料供应以便不断地扩大再生产。……英国的毛纺织业冶金业等也都希望在印度扩大其工业品的销售市场。而只有在国外办大工厂的情况下,这些产品才有市场……

还有,随着近代工厂制度在英国确立,一些英国商人看到从英国输入设备和先进技术在印度建立近代大工业,可以利用印度本地廉价的劳动力、原料和土地,降低生产成本,提高产品的竞争力。正如马克思1853年在《不列颠在印度统治的未来结果》一文中所说:“工业巨头们发现,使印度变成一个生产国对他们有很大的好处。”总之,英国向印度移植大工业是资本主义发展到工业资本主义阶段的新要求,其目的是为了获取更多的利润。

——摘编自丁新艳《英国殖民统治与印度近代工业化》

材料三 共同的问题、共同的命运已经是国际社会中不争的事实,即便是冷战时期的两个超级大国也承认,它们在相助怪癖方面有着共同的利益,负责任大国行为的一个核心要素就是认识到共同问题的存在,并承认这些问题需要采取集体行动来应对,因为摆在人类面前的是唇齿相依的命运。共同命运要求人们转向共同安全原则,即从“对抗型安全”转向“共生型安全”。长期以来,人们对安全的理解是基于“对抗”的原则,而只有在“联盟”或“自愿结盟”中“安全”才被赋予“共生”的意味。然而,在气候变化、生物和数字病毒、大规模杀伤性武器的扩散、太空运陨石及全球经济等共同威胁面前,“对抗型安全”几乎毫无意义。

——摘编自[英]巴里·布赞、[英]乔治·劳森著《全球转型:历史、现代性与国际关系的形成》

(1)根据材料一,概括欧洲白银大量输出的主要原因,结合所学,阐述16~17世纪世界白银的旋流过程。(2)根据材料二,说明英国把印度变成生产国的原因,结合所学,指出工业革命后国际分工和贸易格局的变化。

(3)根据材料三,结合所学,指出第二次世界大战后初期世界大国谋求“对抗型安全”的表现,试举冷战结束后全球层面追求“共生型安全”的史实两例。

材料

时期 | 度量衡的发展 |

战国 | 商鞅亲自监督制造了一批度量衡标准器 |

南北朝 | 北朝计量单位扩张速度比南朝要快得多,到北周时期,是南朝计量数值的3倍 |

隋 | 开创了“度量衡大小制”,即在调乐律、确定药物剂量等方面用古制,其他方面,用当时尺度 |

唐 | 因重量单位尚不是十进制,为了便于计算,将10枚“开元通宝”钱的重量认定为一两。于是约定俗成,“钱”便成了重量单位,即十分之一两 |

晚清 | 列强在《天津条约》设立专门条款,确定西方各国与中国度量衡的折算比例,称为海关度量衡。1908年,清政府制定了《划一度量衡制度》,试图与国际米制标准建立固定的比例关系,但地方并未有效实行 |

中华民国 | 1929年,南京国民政府公布了《度量衡法》,正式确定以“万国公制”为标准制,但统一度量衡的努力并没有实现 |

中华人民共和国 | 1959年,国务院正式颁布了《关于统一计量制度的命令》,确定将国际公制作为国家基本计量制度,统一了计量制度 |

——摘编自观攲室《“量以载道”——度量衡的历史》

围绕“度量衡与中国社会发展变化”这一主题,从表中提取一个或多个时期的信息,自拟论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰)材料一 明清时期,工商业的合股经营迅速发展。微州商人、山西商人,都有合股经营的传统。“近亲者乃至同乡问的合伙,即合股”的经营方式为当时所盛行。清代山西商人采用合股经营的现象更为普遍。据记载,山西介休富民吴龙图等十六人各出股银数万两,交侯生芸领本贸易,“自奉天以至浙江,皆有字号”。一家字号可以由多家股东共同投资,而很多股东联合成为实力雄厚的集团资本,也可以同时经营多家字号。在合股形式下,投资者(股东)并不直接插手具体业务,字号的管理工作皆另委专人负责。股东的职业状况比较复杂,他们投入的资金属于商业资本的性质。字号店商人通过掌握加工环节进入了生产领域,但仅仅发生在少数地区的个别行业中。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》等

材料二 16世纪,富有的欧洲银行家们组织了很多合股公司,控制了所有的海上贸易,获取了源源不断的利润。这些早期的合股公司是进行经济动员和经济渗透最有放的工具。合股公司具体的经营管理都委托给富有责任心和经验的董事们,而这些董事又可以挑选可靠的人管理公司的业务。这种方式吸引了各种分散的人——伦敦的羊毛商、巴黎的零售店店主、哈莱姆的捕鲱鱼人、安特卫普的银行家或约克郡的地主——将他们的储蓄金投入各种商业冒险事业,从而能轻而易举地动员起欧洲资本投入海外事业。东方商人无法期望与强大的、非个人的合股公司竞争。世界贸易为东印度公司、地中海东部公司等控制。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析明清时期工商业合股经营迅速发展的原因。(2)根据材料二,概括近代早期欧洲合股公司的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出明清时期中国合股经营字号和近代早期欧洲合股公司在作用上的异同。

材料 据记载,1720年英格兰和威尔士设有市场的城市有758个,1741年增加到786个,平均每个郡16个。市场数目不断增加,一般城镇都设有一个以上的市场。在市场广泛分布的基础上,地区性贸易中心逐步形成,例如西部的布里斯托尔,中部的伯明翰和诺丁汉,东部的诺里奇、金斯莱和赫尔,西北部的利物浦和卡莱尔,北部的约克和纽卡斯尔。英国已经逐步形成了全国性贸易中心—地区性贸易中心—地方市镇三位一体的国内市场体系,国内流通迅速。但英国幅员较小,国内市场并不能给商人和政府带来可观的收入,所以政府鼓励发展海外贸易。在18世纪初,制造业产品的出口占国内产品出口总额的85%。很显然,那些主要依靠国内市场的工业发展速度比主要依靠出口的工业慢得多。

——摘编自舒小昀《市场与英国社会转型》

(1)根据材料并结合所学知识,概括18世纪上半期英国商业贸易发展的主要表现。(2)根据材料并结合所学知识,简析18世纪上半期英国商业贸易发展的历史影响。

材料一 中国金融机构滥觞于西周。《汉书》记载,“太公为周立九府环法”,时有“泉府”之设,办理赊贷,属国家信用。中国民间早期的信用活动在寺庙里进行,没有专业金融机构。后来被民间高利贷者、摊桌兑换商逐渐取代。唐时许多商业城市的金融业很活跃,信用放款叫“出举”“举放”“举债”“责息钱”;抵押放款叫“质”“收质”“纳质”。当时长安市场对外开放,外国商人也在这里放款。民间借贷以实物或者人力偿付借贷,质押借贷利息大都超过官定,甚至有人身作押的典身借贷。民间借贷还往往通过土地借贷、赁租等手段,获得他人园田的所有权,等等。

——摘编自孔祥毅《中国银行业的先驱:邸店、柜坊、寄附铺》

材料二 威尼斯地处拜占庭帝国、穆斯林世界和欧洲三大经济区之间,具有发展商业的得天独厚的条件。它首先以鱼盐之利在亚得里亚海立下了一个商业上的基础,以后向东发展,执地中海贸易之牛耳。由于缺乏政治、宗教、社会上的各种限制与障碍,威尼斯得以将其组织,全部适用于经济上最合理的规范上去。威尼斯的商业并未有被少数人全部把持,平民稍有积蓄,即可参加股份的投资。12世纪因与拜占庭帝国交战,威尼斯曾以强迫形式向国民借债。不同于当时其他各国的有借无还,威尼斯不但按时还钱,还支付5%的利息。后来威尼斯创建了债券市场,使债券可以买卖流通。威尼斯还开办了历史上第一个国家银行——1508年成立的威尼斯银行,运用金融手段来弥补国家财政的不足。威尼斯第一次将舰队、军队、政治力量和影响计入一个国家财政总账的借贷两方,通过价格操纵、货币发行、债券交易、资源抢夺为世界带来一场场更大规模的血雨腥风。”

——摘编自黄仁宇《资本主义与二十一世纪》等

(1)结合材料一,概括中国古代金融业发展的特点。(2)结合材料二和所学知识,概括威尼斯金融创新的有利条件及其影响。

蔗糖·世界

材料 有别于对世界史的整体叙述,20世纪中叶以来,众多学者将研究的目光聚焦于棉花、茶叶、蔗糖、丝绸、白银等专门的物种或商品,其中对蔗糖史的研究成果丰硕。多数学者认为甘蔗起源于印度,后被引入中国和东南亚等地种植。甘蔗制糖技术也起源于印度,后传入中国、波斯、大食等地,唐太宗就曾派使臣到印度学习熬糖技术。由于日本严重缺糖,所以明清时期的中日贸易中,运往日本最大宗的商品就是糖,然后从日本换回大量白银和铜。新航路开辟后,甘蔗又被引入美洲殖民地。甘蔗种植和熬糖所需劳动力巨大,所以非洲黑人奴隶填补了印第安人大量死亡所带来的劳动力短缺。源源不断的廉价蔗糖从美洲运往欧洲,糖成为工人阶级卡路里的廉价来源,从而降低了劳动成本,推动了工业的发展。

——摘编自葛兆光《历史解释为什么有力量?——一种食品、一场战争、一部文献和一幅地图》

结合材料,概括蔗糖史对我们认识世界历史的意义,并说明理由。材料一 从17世纪开始,荷兰人来到亚洲并开辟了欧亚贸易和远东贸易。荷兰东印度公司凭借先进的航海技术及灵活的贸易方式,在早期远东贸易中成功地立足于亚洲市场。荷兰东印度公司还加强控制了东亚地区的日本和中国的贸易通道。1609年,荷兰东印度公司在日本平户设立商馆,进一步扩充公司在亚洲的贸易网络。1641年,荷兰东印度公司占领马六甲后,将其作为贯通中国和日本的跳板,以扩大它在远东地区的贸易和掠夺范围,从而开辟经中国台湾至马六甲到达印度地区的贸易航线。

——摘编自李倩《17世纪荷兰东印度公司远东贸易研究》

材料二 17世纪,荷兰人在东南亚和东亚开展殖民扩张时期,在与葡萄牙、西班牙和英国争夺海上贸易权的同时,与穆斯林商人、日本海商、中国海商和东南亚本地王公等围绕东南亚和东亚的海上贸易权展开了激烈争夺。荷兰人力图排挤中国和日本海商,垄断东南亚的香料贸易,在远东地区建立起自己的殖民统治体系和海上贸易网络。

——摘编自许序雅《17世纪荷兰人与远东国家和海商争夺东南亚和东亚的海上贸易权》

材料三 17世纪初是荷兰进入东南亚开展海上贸易的最初阶段。1602年前,在隆塔尔岛、马班达群岛等地,荷兰人都建起了商馆。早在1598年就有不下5支远征队的22艘船只向东印度进发,到1601年共有14批65艘荷兰船到东南亚进行贸易。此时,荷兰人也开始从事中国货物的转口贸易,即在东南亚购买中国货物,然后转销到国内,荷兰人经营下的东南亚与阿姆斯特丹的远程转口贸易发展十分迅速。

——摘编自赵文红《17世纪初期荷兰在东南亚的贸易成就》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析荷兰人在东亚、东南亚贸易的活动对荷兰及东亚、东南亚地区的影响。(2)根据上述材料并结合所学知识,分析当时荷兰在东亚、东南亚进行的贸易在全球贸易发展中的地位及其原因。

材料一 将工人迁入工厂的能力成为棉花帝国胜利的关键。结果,一道鸿沟横跨在世界上那些能够动员劳动力的政治家和资本家与那些做不到的人之间。多达一半的棉花工人是孩子和妇女,事实上,棉花制造业成为18世纪和19世纪女性主导的产业,他们只能拿到男性工资的30%到50%。工厂里生产环境恶劣,机器震耳欲聋,对工人健康造成了巨大影响。工业化伴随着抵抗运动,1811—1812年,英国的卢德主义者捣毁数百台机器。19世纪30年代,工人阶级更注重组织协会,发起罢工运动,提出自己的政治要求。1844年西里西亚纺织工人的叛乱就非常有名,工人的集体行动和世界棉花产业的空间布局交织在一起。

材料二 贝拉尔是印度西部地区中心,长久以来以其优质棉花闻名于世。到了19世纪70年代,贝拉尔的大部分经济活动都围绕着全球市场生产棉花。一位英国殖民官员观察到,在贝拉尔,“棉花的种植几乎完全是为了出口。国内家用布的制造受到英国商品进口的冲击,许多织布阶层的人已成为普通劳动者”。事实上,自铁路通车以来,欧洲成品得以进口,贝拉尔曾经欣欣向荣的传统棉花制造业几乎全部消失了,大量原本从事纺纱和织布的人口转变为农业劳动力,棉花的种植面积继续扩大,贝拉尔“已经成为完美的棉花花园。”

——以上材料摘编自斯文·贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳导致工人这种生活近况的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析贝拉尔“已经成为完美的棉花花园”所带来的影响。

材料一 中世纪,意大利是国际贸易中心,一些经营货币和贷款业务的机构不断兴起。1580年成立的威尼斯银行是世界上最早的近代银行,随后许多地方都出现了类似的机构。早期银行经营的贷款业务都具有高利贷性质,而且贷款对象主要是政府,大多数工商企业难以得到支持,客观上要求建立新的银行为其扩大再生产服务。

1694年英格兰银行成立,作为最早的私人创办的股份制银行,它利用政府赋予的特权,以大大低于高利贷的贷款利率向工商企业提供信用贷款,从而占据了信用领域的垄断地位。此后,各国群起效仿,纷纷建立规模巨大的股份制商业银行。

——摘编自王玉平《货币银行学》

材料二:为了摆脱国外银行的支配,清政府于1897年在上海设立了中国通商银行,这是中国自办的第一家新式银行,它标志着中国近代银行信用事业的创始。此后,各种官商合办银行和私营银行陆续发展起来。1935年,中国通商银行因滥发银行券发生挤兑风潮,后来为四大家族所控制;上海解放后,其“官股”被人民政府接管;1952年12月与其他行庄合并组成公私合营银行,后并入中国人民银行。

——摘编自任森春《商业银行业务与经营》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代西方银行产生的背景,并指出其发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析近代中国通商银行发展过程中面临的困难及启示。