材料一 古代城市的规划很早就有了:一种是《周礼·考工记》中记载“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经(南北大道)九纬(东西大道),经涂九轨。左祖(宗庙)右社(社稷),面朝后市……”在周代,天子的城方九里,公爵的城方七里,侯爵与伯爵的城方五里,子爵的城方三里另一种是《管子·乘马》中的“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近旱,而水用足,下毋近水,而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。”

——据孙莉《中国古代都城规划布局对我国当代城市规划的启示》

材料二 唐宋城市变革标志着中国古代的城市在空间格局和制度上发生了巨大的变化。

| 唐坊市制 | 宋街市制 | |

| 城市空间形态 | 封闭 | 开放 |

| 坊与市的关系 | 坊、市严格分离 | 商、住逐渐融合 |

| 市的经营特点 | 封闭独立,官设官管 | 自由设市,无官员监督 |

| 市的经营时间 | 白天规定时间经营 | 出现夜市 |

| 市的经营业态 | 200余种 | 400余种 |

| 坊门的功能 | 坊、市与外界的交通要道,部分演变成装饰意义的牌坊、牌楼坊墙的功能 | 围合区域,封闭管理逐渐瓦解,不复存在 |

| 街道的功能 | 交通 | 交通、市民生活场所 |

| 肆的临街面特点 | 无侵街装饰物 | 伞棚、招幌、杈子、彩楼欢门等装饰物出现 |

——据钟灵毓《<清明上河图>中的北宋东京市肆形态及街巷空间研究》

材料三 鸦片战争后,近代中国城市化有所发展,1843年、1893年、1949年中国城市人口占比分别为5.1%、6%和10.6%,与世界城市化平均水平的差距越来越大。人口主要集中于东部沿海城市,沿海地区人口城市化色彩浓厚,但内地城市发展停滞、衰落,例如,西安人口由曾经的百万减少到1920年的20万,兰州人口1901年的55万,减少到1921年的32万。在铁路沿线及其辐射区域,一大批新兴城市和集镇拔地而起,那些沿江沿海港口城市由于增添铁路这一新的运输手段,而更加兴盛起来。

——据马先标《百余年近代中国城市化历史回顾与探讨》

(1)根据材料一,归纳中国古代的城市规划理念。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋朝城市发展的特点并分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括近代中国城市发展的特点,并分析其产生的背景。

材料一 公元3世纪至5世纪,由于奴隶制的危机和蛮族的征服,罗马帝国的生产力遭到极大的破坏。所以,中古早期,西欧的自然经济占统治地位,商品经济不发达。当时专门的手工业者为数不多,商品交换相当有限。但作为商品交换中心的城市,是具有一定的存在的必要的。在蛮族破坏较少的南欧,尤其是地中海沿岸各城市,如巴塞罗那、马赛、纳尔波以及意大利各港口都保持着相当广泛的国际贸易。意大利、叙利亚和埃及的商人云集于这些沿海城市,他们的贸易范围甚至远达高卢北部(今法国北部)。在阿尔卑斯山以北地区,尽管罗马时代商业和城市衰退得非常严重,但其实并非荡然无存。欧洲大陆的巴黎、里昂、第戎、科伦以及不列颠岛的伦敦和约克等城市,也都不同程度地保持着本地区与外地区的商业联系。

材料二13世纪以后,随着城市的复兴,货币流通遍及西欧,引起了实物地租向货币地租的转化。农民为了交纳货币地租必须出卖部分农产品,从而将自给自足的农业经济纳入商品流通市场,使自然经济转化为小商品经济,许多农民也逐渐转化为小商品生产者。然而,封建割据仍阻碍着城市和商业的发展。因此,城市要求贸易自由,就必须反对封建割据,支持王权强化和国家统一······由于商业的扩大和交通的进一步发达,加强了各城市之间的联系,从各个城市的许多地方性的居民团体中,逐渐地、非常缓慢地产生出市民阶级。

——以上材料均摘编自朱寰主编《世界上古中古史)下册

(1)结合材料一和所学知识,概括中古早期欧洲城市发展的特征,并指出其发展的不利条件。

(2)结合材料二和所学知识,简析中古后期西欧城市兴起的历史影响。

材料一 元代中期有效的海运保证了大都的粮食供应,推动城市经济的繁荣。但在元朝末期,顺帝至正年间多次出现“海运不给”“运道遂梗”的局面,“京师料钞十锭,易斗粟不可得”。京师乏粮,使大都附近“强贼四起”。时人认为,“所在盗起,盖由岁饥民贫”,并建议“大发仓廪赈之,以收人心”,但元顺帝不允。行之数十年的京师赈济至此停止。京畿自然灾害频仍,大都粮食供求矛盾日益尖锐,大量人口外流。元朝廷不得不鼓励在京畿内开荒垦田,同时资遣流民及裁汰冗官,这些措施取得了有限的效果。

——摘编自韩光辉、向楠《元末大都城市的粮食供应》

材料二 工业革命导致了英国城市人口的剧增,伦敦、曼彻斯特等诸多城市出现严重的粮食供应问题。为此,英国议会通过了多项法律,支持政府加快修筑运河和铁路,促进国内不同地区的粮食流通和互补,增强城市粮食供应的稳定性。1846年,英国议会废除了自1815年以来实行的《谷物法》,该法案曾规定,在英国粮价每夸特(夸特是英国的重量单位,约合12.7千克)低于80先令时,绝对禁止粮食进口;只有在达到或超出这一价格的情况下,才许可从国外自由输入粮食。据统计,英国19世纪30年代进口粮食比重为2%,到19世纪60年代增至24%。

——摘编自《第一次工业革命时期英国城市粮食供应问题研究——以曼彻斯特为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括元末大都粮食供应不足的原因。

(2)根据材料二,指出近代英国政府解决城市粮食供给问题的新思路,并分析其意义。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简析中英两国解决城市粮食问题的历史启示。

材料一 1801年,英国城市人口约占总人口的33%,而到1851年,英国已有580多座城镇,城镇人口占总人口的54%,1861年,已有16个城市超过10万,1881年城市化率提高到72%,成为世界上第一个实现城市化的国家。随着技术革新在棉纺织领域的展开,轻工城市率先异军突起,进而带动煤炭、冶金等工业的发展,加速了城市化进程。商品和原料的流动,需要畅通的运输渠道,大工厂制度需要仓库、码头储存原料与货物,因而一批交通枢纽城市应运而生。随着城市化的不断发展,城市内部工业资产阶级的力量也日益壮大,他们要求通过议会改革以获得更多的政治权力。同时,城市人口的集中也为开办学校或其他文化教育事业提供了有利条件。18世纪后期和19世纪初期,英国城镇中先后出现成百所技工讲习所,传授数理化知识。过去田园式的生活被节奏紧张的城市生活取代,人们追求的是世俗的利益而不再是宗教的慰藉;过去贵族乡绅热衷于赌博、嬉闹,现在则喜欢听音乐、欣赏戏剧,旅游等。城市集中了众多的工业,拥有稠密的人口,使得生活环境很难得到保证,如没有下水道系统,垃圾、粪便、污水不能得到及时处理,成为细菌繁殖和蚊蝇滋生的场所,城市中霍乱、伤寒、痢疾、疟疾等疾病很容易蔓延。由于住宅建筑滞后,加上资本家为利欲所驱使,使得城市的住房问题非常严重,密集的人口使各种犯罪活动也随之大幅度上升。

材料二 近代中国城市人口总数及城市化率

| 年份 | 全国人口总数(万) | 城市人口数(万) | 城市化指数(%) |

| 1820年 | 37377 | 2350 | 6.3 |

| 1840年 | 41281 | 2668 | 6.5 |

| 1893年 | 33677 | 2668 | 7.9 |

| 1920年 | 44377 | 4700 | 10.6 |

| 1936年 | 46136 | 5263 | 11.4 |

| 1949年 | 54167 | 5765 | 10.6 |

——摘编自李蓓蓓徐峰《中国近代城市化率及分期研究》

(1)根据材料—并结合所受知识,分析近代英国城市化带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国近代城市化的发展趋势并分析其原因。

材料一 中国古代社会治理的关键在基层治理,从历史来看,中央与基层社会的关系,既非“皇权不下县”的“地方自治”,也非“普天之下莫非王土”的“集权控制”。古代行政权力致力于基层秩序的稳定以及赋税徭役的征收。家族宗族负责家族内部及家族之间民事纠纷的裁决、乡约教化、协助政府管理赋税徭役的征收事务、推进资助乡村公共事业、保卫乡里,等等。乡绅作为乡里的代表与官府沟通,官府批准的福利救济经费通常由士绅承担。很多地方,保甲职役是由宗族组织中的各姓氏或房支派轮流顶充,保甲与宗族是相互融合的。

——摘编自杨国安《“天高皇帝远”-古代基层社会如何治理》

材料二 从1948年开始,中国共产党积极探索建立符合城市特点的基层社会管理体系。接管各大城市后,中国共产党废除了保甲制度。参照乡村经验,不少城市建立了市、区、街三级行政管理体制,街政府成为最基层的行政机构。这种三级行政管理体制导致政出多门,效率低下,无法适应城市“集中”的特点。不久,街政府被撤销。中华人民共和国成立后,各地进一步探索城市基层管理模式。1954年,国家颁布条例,规定在城市基层设立区政府的派出机构街道办事处和群众自治性组织居民委员会,正式确立街居体制。通过街居体制,无单位、无组织的群众被全部纳入政府管理范围。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代基层治理的基本特点并分析其积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,阐述新中国成立后城市基层管理体制的变化及其意义。

材料一 由汉代至清代,中国的城市基本就是中央集权式的行政体系的载体:主要的城市都是地方官府和士人集中的地方,又是科举与官学等教化机构所在,以推行与农业经济直接有关的农田水利,河道整治工程,负责地区文化和社会建设,包括教育、救灾,福利和医疗等服务的提供。

——薛风旋《中国城市及其文明的演变》,世界图书出版公司2014年

材料二 在欧洲和亚洲,从10世纪到18世纪,经济关系的转换改变了城市与其腹地之间简单的索取关系。当贸易变成了经济的引擎,城市商人开始进行买卖交易。他们一般购买原材料羊毛、木材、香料。然后将其加工成制成品,如纺织品、小船和食品。……工业革命加速了城市化进程,尤其是在欧洲。以水力或火力为动力,工厂中被工业人口所操作的越来越多的新机器形成了大规模生产。过去以教堂或宫殿为中心,被城墙环绕、集中在市场或河流旁的城市,现在有了根本性变化:城市的经济财富集中在工厂、铁路和工厂工人的住房上。

——阿瑟·格蒂斯等《地理学与生活》,世界图书出版公司2013年

(1)根据材料一并结合所学,概述中国古代城市的特点,并简要分析原因。

(2)根据材料二并结合所学,简要分析说明不同阶段影响欧洲城市发展的主要因素。

材料一 据统计,黑死病共夺去了2400多万欧洲人的生命,欧洲劳动力减少了25%。因此大量农场主变农场为牧场,变种植谷物为饲养绵羊,英国的“图地运动”兴起,养羊业与毛织业相辅相成同步发展。与此同时,农民起义、城市暴动、国与国之间的战争等政治混乱时有发生。原贵族领主处于经济窘困的境地,相反城市中的商人和金融家却抓住契机迅速搜掠财富,并开始进入国家各部门担任重要职务。……人们从宗教信仰中寻求救援和慰藉,鞭笞运动等极端和狂乱的宗教运动兴盛起来,但也导致了上帝万能论的动摇和对人生问题的深入思考,于是不失时机地追求现实享乐,歌颂人生,申扬人权成了新的社会观念。

——摘编自赵红《试论黑死病对欧洲社会的影响》

材料二 英国早期城市化进行中产生了一系列严重的环境污染和卫生问题。然而,对于19世纪中期以前的英国人来说,对利润的狂热和追逐被当作了一种时尚,“环境保护”一词仍是一个新奇的词汇。英国的生产力和科学技术得到了很大的发展和提高,但是,这些技术都是用于提高生产力,获得更多的利润上面。英国的供水和排水的管道及相关技术等一直到19世纪中叶才成熟,而大规模的投入使用已经是19世纪70年代以后的事情了,这导致诸如曼彻斯特和利物浦等城市的绝大部分房屋没有排污水的管道。英国政府奉行“自由放任”的经济思想,这一观念为人们普遍所接受。在没有利益的驱动下,没有人愿意为了公共环境而损失自己的利润,这样的政府管理模.导致了环境污染的恶化。

——摘编自齐爽《英国城市化发展研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析黑死病肆虐的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出英国城市化进程中环境污染和卫生问题加剧的原因,并谈谈你对构建人类卫生健康共同体的看法。

材料一 罗马人在思想意识方面也许最重要的一个贡献是,他们的法律是基于理性而不是习惯……罗马人发展的最终的法律观念也就是自然法的观念。自然法不是起源于司法实践,而是从斯多葛派关于有一个理性之神统治宇宙的思想中产生。或者,用西塞罗的话来说,自然法超出于单纯的风俗习惯或公众舆论之上,“是由大自然确立起来的,通过健全的理智方能发现,而且对所有的时代和所有的民族都一样有效"。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1400一1900年欧洲最大的城市(部分)(单位:万人)。

| 1400年 | 1700年 | 1900年 | |||

| 巴黎(法) | 27.5 | 伦敦(英) | 55 | 伦敦(英) | 648 |

| 米兰(意) | 12.5 | 巴黎(法) | 53 | 巴黎(法) | 33 |

| 威尼斯(意) | 11.0 | 那不勒斯(意) | 20.7 | 柏林(德) | 242.4 |

| 格拉纳达(西) | 10 | 里斯本(葡) | 18.8 | 曼彻斯特(英) | 125.5 |

| 热那亚(意) | 10 | 阿姆斯特丹(荷) | 17.2 | 伯明翰(英) | 124.8 |

| 塞维利亚(西) | 7 | 威尼斯(意) | 14.4 | 莫斯科(俄) | 112 |

——摘编自田德文《欧洲城镇化历史经验的启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析罗马法对近代西方法律产生重大影响的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1400—1900年欧洲最大城市两个阶段的变化,并说明近代欧洲最大城市变迁的原因。

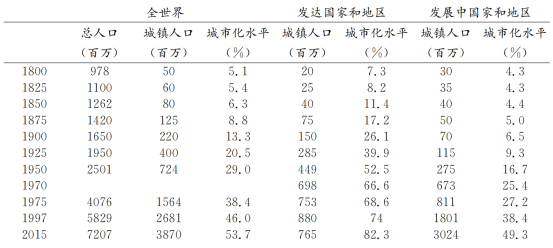

材料一 世界城市化进程及地区差异

——资料来源:周一星《城市地理学》,商务印书馆1995年版,第78、81页

联合国开发计划署《2002年人类发展报告》,中国财政经济出版社2002年版,第156页。2015年为预测值

材料二 巴黎……也配套建设了放射状的新道路,把火车站与商业中心连接起来,给人以一种处于新的秩序、清洁、高效和美观标准控制之下的印象。超过165公里的新街道宽敞、笔直,并配有人行道、排水系统、照明设备和新种植的树木,街旁点缀着纪念性的新教堂、市场和行政办公楼。私人建筑、公寓住宅增加了六倍,其精致优雅前所未见,既具有外貌的端庄,也具有内部的舒适,很快就在林荫大道两旁鳞次栉比地拔地而起。

——[美]巴里·伯格多尔著,周玉鹏译《1750—1890年的欧洲建筑》,清华大学出版社2012年版,第323页

(1)依据材料一,指出19世纪以来世界城市化发展特征,并结合所学知识简析原因。

(2)依据材料二及所学知识,简述城市化发展对人们社会生活的影响。

材料一 据统计,20世纪30年代全国从事乡村建设工作的团体和机构有600多个,先后设立的各种实验区有1000多处。这些团体和机构,性质不一,情况复杂,然而随着工作的进展,乡村建设运动对农村问题的关注由点到面,基本上都包含政治改革、文化教育、科技改良和推广、卫生保健、组织合作社、移风易俗、自卫保安等内容,最终成效不大。

——摘编自彭大鹏(20世纪二三十年代中国乡村建设运动简要回顾》

材料二 1933年5月12日在《农业调整法》通过时,农业部长华莱士表示,美国“自由的个人主义时代”已经结束,“唯一可以达成长期生产控制的方法,乃是农民们自己组织起来,联合起来进行努力。”他还动用政府力量,引导农业生产者与农产品加工者之间签订“市场协议",使他们在最低限度价格、供求总量等方面达成协议。后来,在他的活动下又争取通过了《土壤保持与作物调配法》《农业信货法》《农场抵押法》《农作物贷款法》等法律,以加强对农民的政策支持。他还建立农业“常平仓”制度,即政府储备粮食以调节粮价。从1932年至1939年,英国农业基本恢复起来,农民的处境得到根本性的好转。

——摘编自王丽.张婵等《论罗斯福的<农业调整法>及农业政策》

(1)根据材料并绪合所学知识,指出20世纪30年代中国乡村建设运动兴起的背景,并概括其意义。

(2)根据材料二排结合所学知识,概括1932年至1939年美国农业好转的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对乡村振兴的认识。