| A.国人普遍接受西方医学知识 | B.鬼神致疫说已被医学界遗弃 |

| C.西方文明不断冲击传统认知 | D.晚清政府重视公共卫生教育 |

材料一 伦敦于 1499—1665 年发生多次严重鼠疫疫情。随着王权的加强和民族国家的形成,都铎王朝摆脱了中世纪消极无为的宗教防疫观念束缚,而以积极的姿态来处理防疫事

务。为防控疫情,1518 年伦敦市政当局号召患病家庭主动进行隔离,后来隔离措施在全国逐渐合法化和制度化。政府严禁疫区人员流动,以防止疫情扩散。政府积极加强公共卫生建设,以消除疫病滋生条件。为确保法令有效实施,市政当局还专门命几个临时委员会具体负责。在这些法令基础上,英国政府初步构建了国家公共卫生防疫体系,为防疫工作奠定了制度基础。1572 年伊丽莎白女王签署法案,决定向全国征收“普通税”以建立济贫基金,来救助那些因为瘟疫、灾荒四处流浪的乞丐和流民。由于政府救济.许多家庭愿意接受隔离,这使得英国的防疫工作有了坚实的群众基础。17 世纪末期鼠疫逐渐从英国消退。

——据陈凯鹏《近代早期鼠疫在英国消退原因探析》

材料二 明朝后期疫病发生频率呈现明显的上升趋势,在 1580 年、1639 年出现两次延续多年的瘟疫。疫情出现后,明朝基本上都是向疫区派出医官对患者进行诊治,并散发相关的药剂,向灾民发小额救济钱物,同时设坛做法事,期盼降神而祈福禳灾。有官员曾上疏说:“今之皆知救荒,而不知救疫。”明朝防疫的消极反应在很大程度受“天人合一”“天人感应”等思想影响,认为瘟疫是天神“震怒”的表现,这种观念使人丧失了与疫病积极斗争的意志,另一方面政府的公共责任也趁机推卸。瘟疫导致大量人口死亡,崇祯十六(1643 年),北京鼠疫流行,不到 7 个月时间,就造成了 20 万人死亡,蔓延势烈,形势惨重。

——据程扬《中国明清时期疫病时空分布规律的定量研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国政府防疫措施的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明明朝防疫观念产生的背景并简析其影响。

材料一 在1383到1349年间,瘟疫以惊人的速度扩散到整个欧洲。在这场灾难中,死亡人数是无法被确知的:但我们知道,欧洲损失了大约三分之一的人口,在部分人口密集的域镇,死亡率甚至超过了50%、此外,修道院也是重灾区之一,大量牧师因照顾垂死的人而染病身亡。

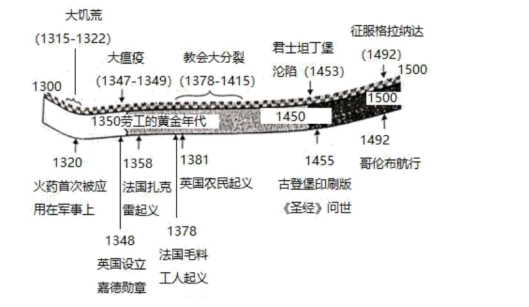

材料二 经济发展和社会变化(1300一1500)年表

——以上均摘自朱迪斯·M本内特等《欧洲中世纪史》(第10版)

材料三 法国年鉴学派历史学家布罗代尔提出过“世界时间”的概念。依据他的观点,人类文明的进步并不均衡地发生在地球的每一个地方,相反,它只出现在少数的两到三个地方,这些地方所呈现的景象代表了那个时期人类文明的最高水平。下表是不同时期“世界时间大挪移”的概况。

| 公元前202年—220年 | 中国西安、洛阳、罗马 |

| 6世纪以后 | 中国 |

| 13世纪以后 | 逐渐向西方转移 |

| 18世纪以后 | 时间的钟摆彻底离开了中国 |

——摘编自吴晓波《历代经济变革得失》

(1)根据材料一、二,并结合所学知识,简析大饥荒、大瘟疫给中世纪西欧社会带来的影响。

(2)根据材料三,从经济的角度运用世界史所学知识,说明13—18世纪“世界时间大挪移"的原因。

朝代 | 统治时间 | 有疫情的年份 | 爆发频率(次/年) |

东汉 | 195 | 20 | 0.103 |

三国至南北朝 | 368 | 40 | 0.109 |

明朝 | 275 | 118 | 0.429 |

清朝 | 267 | 134 | 0.502 |

| A.自然物候异常 | B.政府防疫能力有限 |

| C.朝代更迭动荡 | D.人口的增加与流动 |

材料一:古代中国是一个多疫灾的国家。古代各级政府在与疫病做斗争的过程中,逐渐形成一套较为得力的防治措施。唐代政府通过普及医学知识设立传染病医院等手段,防控疾病,同时公共卫生也受到重视,如饮食卫生,设置城市排污系统。宋代建立了以政府为主导,社会民众为辅的疾病防治体系,加强对药物的统一管理,设立了官药局。清代以乡贤为主导的地方绅士集团和民间社会慈善机构为主的社会力量,在促进官府实行救疗的同时,自身也开展一些救疗活动。

——据石涛《我国古代政府的疫病控制措施》等

材料二:19世纪以前,欧洲人主要凭借经验或想象对抗疫病。19世纪被称为“科学世纪”,能量守恒与转化定律、细胞学说等,充分揭示了自然界运动、变化的规律。西方医学逐渐凭借实验研究和对疾病实体的观察,建构起生物医学体系的框架。在此基础上,发现了细菌与传染病的关系,采用现代医学技术防治疫病,发明了人工减毒疫苗技术,研制成功狂犬病疫苗等。

材料三:中国免疫规划四十年大事记(部分)

1978年,我国全面实施计划免疫,有4种疫苗纳入国家免疫规划(免费接种)。

2004年4月,《中华人民共和国传染病防治法》规定,国家实行“有计划的预防接种制度”和“预防接种证制度”。

2007年,中央财政增加投入25亿元,共有14种疫苗纳入国家免疫规划。

2013年,我国以乡为单位的国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上。

2018年,我国实现无白喉等传染病例报告;1岁和5岁以下儿童的传染病发病率和死亡率大大降低。

(1)依据材料一概括古代中国应对疫病的主要措施?

(2)依据材料二,写出19世纪前后欧洲人应对疫病手段的变化。结合所学,说明产生这些变化的原因。

(3)依据材料三,概括1978年以来我国实施免疫规划取得的成就。结合所学,分析取得成就的原因。

材料一 宋王朝是我国医学教育发展的一个重要阶段。在宋代,医学教育事业空前发展。政府为了改变医生“流品不高,士人所耻”局面,设立太医局(中央医学校),规定局判(领导)须由“知医事者为之”,医学校的各种待遇均“仿太学立法”,医学教育首次纳入官学体系。此后儒医不断增多,推动了医学理论和医技的必展和提高。宋政府注重医学典籍的整理编纂。先后编纂了《太平圣惠方》《圣济总录》、增补改订出了《新修本草》等药书,建立本草学。此外还修补了唐以来的明堂图,铸造了人体图模型铜人,出版了《新铸铜人腧穴针炙图经》。太医局设立三个医学专业:方脉科、针科、疡科(即外科)。同时建有药园,做为学生的实习基地,认识真药。注重儒家经典学习,提高医学生的道德修养。

——选自甄志亚《中国医学史》并整理

材料二 新中国成立后,根据国家建设的需要,在五十年代对医学院校进行了调整。经过1952年的全国调查发现,全国44所医学院校,普遍状况是规模小、招生少、设备差,校舍简陋,师资缺乏。且分布多集中在沿海地区。这显然不适应我国医药卫生事业的发展。为了办好高等医学院校,国家在1952年7月进行了院系调整,合并了规模较小的学校;把分布在沿海的一些学校有计划地迁往缺少医学院校的省区。1955年对卫生和药学专业设置进行调整;1957年将24所卫生部所属医学院下交由省市代管。

经过调整,不少高等医学院校从综合大学里独立出来,奠定了我国高等医学教育的基本格局,高等医学教育的规模、设备、师资均有所提高。但法医科被无端取消则显然是不科学的。

——选自朱潮、张慰丰《新中国医学教育史》整理

(1)依据材料一并结合所学知识,概括宋代医学教育的特点并分析宋代医学教育有所发展的原因

(2)依据材料并结合所学知识,分析新中国初期医学院校建设与宋代的新变化,简析当时医学院校调整的影响