材料 破晓歌,属于普罗旺斯抒情诗的一部分,普罗旺斯抒情诗的起源与拉丁抒情诗关系密切。探其本源,可以一直追溯到古罗马诗人奥维德那里。该诗被认为是现存唯一一首描绘破晓时分恋人即将分别、充满不舍和抱怨的古典拉丁抒情诗。

中世纪欧洲贵族骑士阶层推崇一种典雅的爱情观念:骑士崇拜一位贵夫人,并且效忠贵夫人。这些骑士提倡爱情至上、两性平等、身心快乐等,这种观念因为行吟诗人和贵族骑士的广泛传播和宣传,逐渐成为一种社会习俗。人们通常认为:破晓歌歌颂的是骑士与贵族妇女之间的爱情,虽然这种爱情并不具备正当性,但是,在中世纪教会的禁欲主义和封建婚姻制度背景下,这些爱情诗具有一定的进步意义。破晓歌流传广泛,很多诗人后来流落到意大利,从而推动了那里的抒情诗的发展,而意大利又是文艺复兴时期人文主义的发祥地,因此,破晓歌算得上近代欧洲人文主义文学爱情作品的源起或发端。

——摘编自曾艳兵《“破晓歌”:普罗旺斯爱情歌的精华》

(1)根据材料并结合所学知识,分析“破晓歌”在中世纪盛行的原因。

(2)根据材料井结合“骑士文学”的相关知识,从唯物史观的角度评价“破晓歌”这一文化现象,

材料一公元前2000年左右进入巴尔干地区的印欧人与当地居民融合,形成古代希腊人。他们思考人类与自然、个人与社会的关系等问题,在哲学、科学、文学、建筑和艺术等领域取得成就。公元前8—前6世纪,城邦兴起,由于不同的政治经济背景,各城邦政治制度都不尽相同,斯巴达在政治制度上倾向于贵族寡头制,雅典是民主政体的模范。在许多城邦,人民凭借土地拥有权获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行,直接参与国家管理。

——摘编自马克垚《世界文明史》

材料二中世纪的阿拉伯人继承和发展了古代希腊的理性传统,在实验科学、医学、化学、数学、天文等各方面取得了领先全球的成就。阿拉伯天文学家的“图斯双圆”理论出现在300年后哥白尼的《天体运行论》中,现代天文学中的很多名称和术语来自阿拉伯天文学家。12世纪开始,许多希腊哲学著作的阿拉伯文译本又重新被译成欧洲各种文字,使欧洲人重新听到亚里士多德的名字,接触到真实的希腊古典哲学。从阿拉伯世界涌来的知识潮流,给欧洲带来了向心灵解放的大跃进,促进了发展自由思想的伟大进步,导致了文艺复兴的到来。中国的造纸术、印刷术、指南针和火药也是经阿拉伯人之手,逐步传入西欧。

——蔡德贵《阿拉伯哲学史》

(1)根据材料一并结合所学,列举古希腊“思考人类与自然、个人与社会”的代表人物,并概括古代希腊城邦政治的特点,同时指出古代希腊政治的局限性。(2)根据材料二,概括阿拉伯人对欧洲社会的影响。并结合所学分析阿拉伯帝国文化繁荣的原因。

材料一 魏晋时期,统治者将太学作为表彰文治的“装饰品”,国家为了让太学生研习学问,给予免役的特权。然而,由于当时战争、土木工程的繁多,反而本末倒置,很多人进入太学以求“避役”。结果,便导致因门第而拥有免役特权的“高门子弟”不屑于进入太学,他们厌恶太学更重要的理由,还有负责教学的太学博士地位低下,素质恶劣,对儒家学问不甚关心。随着“门第世族之风”的形成,官僚们基于门阀,而不再依靠太学。佛教、老庄学说的盛行,也使得知识分子热衷于佛学、玄学。西晋泰始八年,因学力不足,朝廷决意遣散太学生。

——摘编自[日]福原启郎《魏晋政治社会史研究》

材料二 1900年八国联军占领北京,京师大学堂被迫停办。1902年1月,清政府正式下令恢复京师大学堂,任命吏部尚书张百熙为管学大臣,负责筹办复校事宜。张百熙受命后,积极从校舍、图书、课程等方面为复校作准备。1902年10月举行了第一次入学考试,12月27日,举行正式开学典礼。复校后的京师大学堂增设预备科(政科、艺科)及速成科(仕学馆、师范馆)。1903年又增设进士馆,设学馆及医学实业馆,毕业生分别授予贡生、举人、进士头衔。

——摘编自杨波《中国近代最早的国立大学一京师大学堂》

材料三 中华人民共和国成立后,开展了一场对包括教育在内各项事业的政治性改造,完成“向社会主义教育的转变”。1958年,中共中央发布了《关于教育工作的指示》,集中表达了力求“多快好省”地发展我国教育事业的愿望,提出要培养德、智、体全面发展的社会主义建设人才。1999年,中共中央国务院决定:到2010年,我国同龄人口的高等教育入学率要从现在的9%提高到15%左右,这也是国际通行的高等教育大众化的最低标准。1999年至2004年的6年间,平均增幅高达24.8%。“99扩招”是把教育用于经济改革的典型例子,扩大内需以拉动经济增长是扩招最终的核心政策目标。

——摘编自高水红主编《社会学视角下的中国教育改革》

(1)根据材料一并结合所学,指出中国古代太学的性质,分析魏晋时期太学教育衰弱的原因。(2)根据材料二,概述京师大学堂复校初期的办学举措,结合所学,分析1902年京师大学堂能够复校的历史条件。

(3)阅读上述材料,结合所学,请选择阐释:①指出“教育革命”兴起的历史背景。指出“文化大革命”爆发前,新中国教育发展的特征,并简述其成就。②指出“99扩招”的意图,归纳中国学校教育不断发展与完善的重要意义。

材料 近代以来,欧洲与中国间文化交流打破了平等均衡、长短互补的格局,文化交流变成了作为落后一方的中国向作为先进一方的欧洲学习的进程。从一开始就是在欧洲列强对中国侵略和中国反侵略这样尖锐的政治背景下进行的。就中国方面而言,就不简单是一般意义上的落后向先进学习,而是为着寻求解决中国政治危机、救亡图存而向对手学习。随着对于救国方案探讨的深入,中国的仁人志士们对于欧洲文化的注意力,渐渐便转移到了探讨如何对中国的政治体制、社会制度、经济构成进行改造上。

——摘编自林延清、丁伟志《近代中国中西文化交流的历史特点》

根据材料概括近代中西文化交流的特点,并结合所学知识分析其原因。

材料一 甲午战后,受战败的刺激,国人东渡留学的热情高涨。在维新变法运动期间,开启了留日教育的闸门,地方督抚率先派遣了留日学生。维新运动时期,留学生作为新的社会群体有了崭新的形象。光绪二十四年(1898年),张之洞撰写了《劝学篇》,强调教育要传授中国传统之学,再学习西学中有用的东西,以补中学之不足,这受到清政府的赞赏并广为刊布。后留学日本成为时代潮流,带动了晚清留学教育的风起云涌。在此后很短的时间内,留学生、特别是留日学生成为中国“存亡绝续”所仰赖的力量。

——摘编自刘晓琴《晚清民初留学生社会形象及其演变>

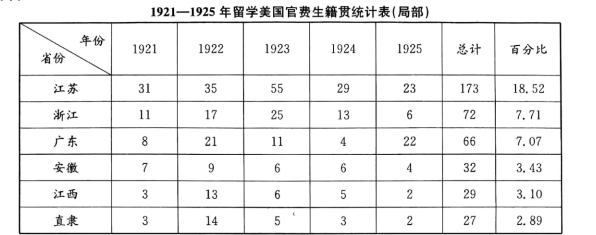

材料二

——摘编自孙璐《民国初年中国留学生群体考析》

材料三 新中国成立初期的“留苏潮”是在特定的国内外环境下形成的。新中国成立之初,百废待举,一个突出的困难在于建设和管理人才奇缺。在中苏友好结盟的条件下,向苏联派遣留学生,加速培养一支强大的建设人才队伍,成为新中国的一项重要战略选择。尽管“留苏潮”经历了潮起潮落、起伏曲折,但它对新中国建设事业的作用是不容低估的,最重要的是为国家培养了一大批技术骨干和各种专门人才。

——摘编自周尚文《新中国成立初期“留苏潮”述评》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出清末民初中国留学日本人数增多的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪20年代中国赴美留学学生群体的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国成立初期“留苏潮”形成的原因。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对近现代中国“留学潮”的认识。

材料一 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·仲舒传》

材料二 统一是中国历史发展的主流,是中华民族高于一切的理想追求和道德情感。造成中华文明这一鲜明个性特征的重要因素,是中国历史上历经数千年而不衰的“大一统”思想的潜移默化影响,而秦汉时期正是这种“大一统”理念完全定型的关键阶段。秦汉时期的最高统治者,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想,并构筑了统一的制度文化。

秦汉时期的思想家也全力以赴地弘扬“春秋所以大一统者,六合同风,九州共贯也”。

——摘编自黄朴民《论秦汉文化的时代精神》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出董仲舒这一思想主张产生的背景。(2)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对秦汉时期是“大一统”理念完全定型的关键阶段的理解。

材料一 我国从有文字以来经过两千多年的发展,逐步形成了一种阅读系统。这个阅读系统以科举入仕系统中的士大夫阶层为主体,在阅读内容上以儒家经典为主导(如《四书五经》),遵照特定的阅读秩序和行为规范进行阅读。通过阅读,能将所学习到的知识运用在实际生活中,小到能作为谋生的本领,大到能够治国、平天下。所以读书人应该阅读有用的东西,“读以致用”。由此形成了一系列的阅读文化和传统,深刻影响着人们安身立命、做人处世、理想抱负的方方面面。

——摘编自许欢《中国古代传统阅读模式研究》

材料二 耕读模式是由两个行为组成,也是由两个阶层实践,因而有两方面的意思:一是自上而下的,士大夫不以耕种为耻,读书之余经营农业;二是自下而上的,农民不以读书为无用、不可能,耕作之余亲自或督导子弟读书。在文化普及、科举制发展的背景下,宋代社会中耕读已成为普遍现象。耕读文化由此成为中华文明的一个重要组成部分,在宋以来的古代后期意识形态和生产领域中发挥了很大作用。遍及农家的对联“耕读传家久,诗书继世长”,就表明耕读文化普及和深入人心的程度。

——摘编自程民生《论“耕读文化”在宋代的确立》

根据材料一,概括中国古代传统阅读的特点。材料 中华优秀传统文化是中华民族及其祖先创造的、为中华民族世世代代继承发展的、具有鲜明民族特色和顽强生命力的优秀思想文化。它包括从远古到鸦片战争以前形成的古代优秀文化和从鸦片战争到新中国成立前形成的近代优秀传统文化。近代优秀传统文化之所以属于中华优秀传统文化的一部分,主要有两点理由:从文化积淀来说,“积淀”是一个从古代到近代再到现代的持续过程。相对于“现代”来说,“近代”也成为“传统”的一部分,也就是说,中国近代优秀传统文化也成为中国优秀传统文化的一部分,从文化发展来说,一个民族的文化之所以能生生不息,就在于它能不断吸收新的血液(包括外来文化)。

——摘编自程潮《中国近代优秀传统文化的现代价值》

(1)根据材料并结合所学知识,简析中国近代传统文化形成的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,补充一条继承和发扬“中国近代优秀传统文化”的意义,并说明理由。

史料一 汉代藏书主要分为六艺略、诸子略、诗赋略、兵书略、术数略、方技略等内容。从唐代开始,正式确定了经、史、子、集的名称和顺序。中国古代图书馆无论官藏私藏,均是重在收藏,处于名副其实的“藏书楼”阶段。

——摘编自谢灼华《中国图书和图书馆史》等

史料二 19世纪中叶,西方的博物馆开始被介绍到中国,并陆续在中国创办了一些博物馆。1903年,著名实业家张謇萌生了创办博物馆的念头,呼吁清政府兴办博物馆,未果。直到1905年张謇凭借个人财力兴办了南通博物苑。博物苑最初仅向通州师范学校开放。1926年,国立历史博物馆正式开馆,这是中国最早筹备建立的公立博物馆……改革开放以来,中国博物馆行业经历了较快的发展。如今,我国的博物馆已经成为一个行业,逐步呈现出综合类、历史类、艺术类、科学类、人物类、行业类等丰富的博物馆资源类型,按运营出资方划分可分为公办、民办、民办公助三种。

——摘编自王鹏《文化自觉下的中国近现代博物馆起步与发展》

【探究】(1)根据史料一并结合所学知识,概括我国古代图书馆对后世的影响。

(2)根据史料二并结合所学知识,简要分析张謇创办南通博物苑的历史背景,并概括近代以来我国博物馆事业发展的特点。

材料一 中世纪前期,欧洲教育为教会所垄断。11世纪以来,随着政治经济的发展,社会迫切需要能读会写、具有各方面知识的人才。于是,一些城市的手工业行会和商人公会,以及市政当局,打破教会几百年来对教育的垄断,自发地创办了世俗大学。

——摘编自张磊《欧洲中世纪大学》

材料二 1825年,著名诗人汤玛斯提出建立一所“伦敦大学”的设想,以与贵族、教会控制的牛津、剑桥等古典大学相抗衡。经多方努力,利用募来的15万英镑,伦敦大学于1826年正式开学,这揭开了英国新大学运动的序幕。与传统大学相比,伦敦大学取消了神学系,代之以理学系和工学系,开设了大量有关近代自然学科和技术工科方面的课程。伦敦大学成为一所“没有上帝的学校”,它以相当于牛津大学、剑桥大学1/10的费用收取学费。在伦敦大学的影响下,曼彻斯特欧文斯学院等相似大学相继成立。

——摘编自《英国新大学运动及其对我国应用型本科教育的启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中世纪欧洲大学兴起的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,说明英国新大学运动的特点及意义。