材料一 中华人民共和国成立前夕,美国制定了严格管制对华贸易的政策。尽管英国也要“防止共产主义的扩张”,但由于香港是东亚的转口贸易中心,英国不愿对除军火外的其他物资实行严格控制。1950年12月,美国对中国大陆、香港、澳门实行全面禁运。在美国一再施压下,英国同意对战略物资实行有选择的禁运。中美朝鲜战争结束后,包括英国在内的盟国要求放松对华贸易管制,但美国这一政策在艾森豪威尔政府任内一直保持下来。

——摘编自陶文钊等《中美关系史》

材料二 1955年,对外贸易部部长讲道,五年多来,我们在中央和毛主席正确领导下,贯彻了和继续贯彻着下列基本政策:进口与出口政策必须贯彻发展生产促进国家工业化的原则;稳步发展同苏联和各人民民主国家的贸易,同时根据平等互利的原则采取争取利用与斗争、分化相结合的策略,积极开展对资本主义国家的贸易;加强国营对外贸易企业,实行对私营进出口商的社会主义改造。

——摘编自《中华人民共和国经济档案资料选编》

材料三 中国进出口贸易总额计划完成情况单位:亿元,

| 1950 | 1952 | 第一个五年计划时期 | |||||

| 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | |||

| 进出口国别总额合计 | 41.54 | 64.61 | 80.92 | 84.72 | 109.80 | 108.65 | 104.50 |

| 苏联及人民民主国家 其中:苏联 | 13.94 | 52.50 | 62.44 | 69.39 | 90.16 | 81.60 | 77.00 |

| 12.86 | 40.44 | 47.82 | 49.07 | 68.02 | 57.91 | 51.86 | |

| 亚非及西方国家 其中:西方国家 | 27.60 | 12.11 | 18.48 | 15.33 | 19.64 | 27.05 | 27.50 |

| 14.87 | 1.59 | 7.08 | 5.01 | 7.42 | 9.69 | 11.37 | |

——据《中华人民共和国经济档案资料选编》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析20世纪50年代前期美英对华贸易政策存在异、同的原因。(2)根据材料三,概括1950—1957年中国进出口贸易的特征。

(3)根据材料并结合所学知识,评价20世纪50年代前期中国的对外贸易政策。

材料一 《人民日报》关于新中国初期文物保护工作的报道数量出现过几次峰值。第一次峰值出现在1950年7月,该月上旬共有4篇关于文物保护法规出台的公报。第二次峰值出现在1955年5月,台湾当局筹划“长期出借”文物至美国的举动引发政府、学者、群众的一致抗议,多篇文章与此相关。第三次峰值出现在1956年2月,当月召开了第一次全国考古工作会议,关于会议的报道、发言、决议和倡导成为《人民日报》文化版面的“重头戏”。第四次峰值出现在1957年9月,当时第一次文物普查初见成果,该月有大量文章介绍新的考古成果。

——摘编自胡岳枫《新中国成立初期的文物保护》

材料二 1950年,在联合国教科文组织的第5次大会上,意大利代表团提出了保护武装冲突中文化财产的公约草案文本。经多次讨论后,“海牙公约”及其协定书和实施条例于1954年通过,这是世界上第一个在武装冲突情况下全面保护文化遗产的专门性和国际性公约。1965年,国际古迹遗址理事会成立。该理事会是教科文组织世界遗产委员会的专业咨询机构,起初有25个国家参加,截至2019年已扩大列107个国家。在它主持下制定了一系列文件,提出了采用多学科综合方法、尊重文化多样性与完整性等保护原则与方法。

——摘编自陈洁《国际文化遗产保护历程演变(1931—2005年)》等

(1)概括新中国文物保护工作的特点。(2)概述20世纪中后期国际文化遗产保护工作面临的机遇。

材料一 秦皇汉武统一中国,建立南北统一的文化,以《诗经》为代表的黄河文化和以楚锌为代表的长江文化互相融合为一,构成我们中华民族古代文化的主体。汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,儒家文化进一步系统化,成为统治阶级的意识形态,并经过长期的积累叠加,发展成为汉民族的文化传统,决定着我们民族精神状况的内容和活动方向。到了西汉末年,佛教传入,与中原文化和长江文化的交融是依赖于政治的统一不同,佛教的传入是纯粹的文化运动。它与汉文化的区别如此之大,以至从佛教与儒家的冲突直到合一,其间经历了近百年。

——摘编自张国光《在历史的地平线上》

材料二 儒家文化是中华文化的重要组成部分,从政治思想到伦理思想,乃至人生哲学,无不体现着一种积极的入世精神。中国古代士人都是在以儒家思想为主的传统下成长起来的,“修身、齐家、治国、平天下”的入世思想是大多数古代士人共同的人生目标,而“兼济天下”与“独善其身”互补的人生价值取向则是他们共同的心态,“为天地立心为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”就成为深受儒家思想熏陶的古代士人的人生哲学。

——摘编自刘恒山《儒家入世精神及现代价值》

(1)根据材料一,概括中华文化发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,阐述中华文化中儒家文化的历史价值。

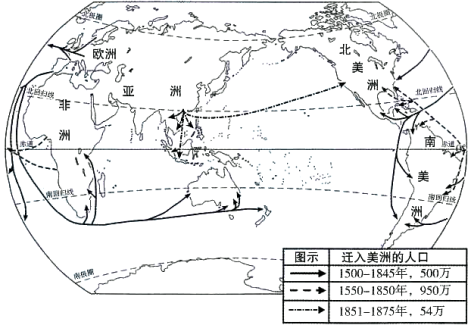

材料一

材料二 马尔克斯的小说《百年孤独》通过讲述南美地区一个家族的故事,折射了19世纪拉丁美洲独立运动以来的历史。布恩迪亚家族的祖辈在16世纪从西班牙迁居美洲。19世纪初,在加勒比海的海边建立村镇马孔多,开启了《百年孤独》的传奇故事。家族第二代的奥雷良诺目睹了国家独立后政府官员选举舞弊和滥杀无辜,于是加入了反政府的自由党,当了上校。他一生遭遇过14次暗杀,73次埋伏和1次枪决,均幸免于难。他的理想是推翻拉美各国的独裁政权,建立自由的社会。家族第四代的阿卡迪奥在美国人开办的香蕉公司里工作。马孔多自从有了美国的香蕉公司,地方官员便被发号施令的美国人代替了,从前的警察也都由手持大刀的打手们代替了。为了向美国运送香蕉公司的产品,美国人还修筑了铁路,但铁路并不能为当地人所使用。面对这种情况,阿卡迪奥鼓动并带领三千多工人罢工,但遭到军警的镇压。

——摘编自罗兰秋、刘伟《魔幻现实主义的杰作〈百年孤独〉导读》

(1)依据地图说明16-19世纪各大洲向美洲移民的概况,结合所学分析原因。

(2)结合19世纪拉丁美洲的历史,概述并分析以上小说情节所反映的历史现象。

材料 源于近代欧洲的“文明”,在19世纪成为西方国家进行殖民扩张的辩护词,它们认为,文明可以普遍化。1959年,有欧洲历史学家认为,文明是一个具有边界的区域,需要借鉴其他文明的成分,同时抵制那些不利于自身的因素。

——据马克垚主编《世界文明史》等

根据材料并结合所学知识,分析该历史学家文明观念形成的国际政治背景,并简要谈谈不同文明相处的正确方式。

材料一 魏晋南北朝时期,由于海运和造船业的发达,中外海上交通有了重大发展。从广州出发,沿马来半岛,经印度洋到达阿拉伯巴格达的海上中西航线已初步形成。这条被誉为“海上丝绸之路”的航线,有力促进了中外经济、文化的交流。这时期中国与外国的水陆交通、商贸、文化交流都超越了前代,并为以后隋唐时期中外关系的进一步发展奠定了良好的基础。

——摘编自詹子庆《中国古代历史上册》

材料二 宋代是海外贸易得到空前发展的时期。较之前代,宋代港口广泛分布于北起京东路、南至海南岛的广大区域,数量有了明显增长。当时的贸易范围已远至红海沿岸及非洲东海岸。不但进出口的商品种类增加,而且贸易额也有所扩大,一个海商一次贩运的货物价值高达数十万贯。政府对海外贸易采取了鼓励支持的态度,“江海求利,以资国用”。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料三 明朝洪武三年(1370)政府实行闭关自守政策,禁止商船出海贸易,海上丝绸之路一度中断。郑和下西洋以后,海禁屡开屡禁。总的来看,明清政府对海外贸易的态度越来越保守。不过随着西方殖民主义的入侵,形成一些新的航路,如通过马尼拉至拉丁美洲的航线便是这个时期由西班牙开辟的。

——摘编自蓝勇《中国历史地理学》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析该时期“海上丝绸之路”发展的背景,并说明其影响。(2)根据材料二概括宋代海外贸易空前发展的表现,并结合所学知识简析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出在对外方面,明清政府的政策和同时期西方国家的不同之处。

材料一 东征过程中,亚历山大为驱逐波斯铜币而发行带有个人风格的钱币。这种钱币以古希腊阿提卡币制为标准,正反面均有神的肖像,并以希腊语铭文“亚历山大”表明钱币所属,世界原本有多样的货币体系和类型,后来大多放弃了自己的钱币类型,开始仿造亚历山大型钱币。

上图是贵霜帝国时期的钱币。贵霜帝国存在于约1——3世纪中亚和南亚地区。图中钱币上的铭文是希腊语,人物是贵霜国王)。

材料二 当国家不断扩大,并开始统治大量人口之后,它们可以被称为帝国。

阿拉伯帝国简史

| 7世纪 | 阿拉伯国家形成 半岛基本统一 大规模向外扩张 |

| 8世纪 | 建立起地跨亚非欧三洲的大帝国 |

| 9——13世纪 | 帝国被划分为若干行省,由哈里发任命的总督管理 在蒙古铁骑的进攻下灭亡 |

英帝国简史

| 16——17世纪初 | 打败西班牙无敌舰队 建立东印度公司 |

| 17——18世纪初 | 资产阶级革命,确立君主立宪制 |

| 18——20世纪初 | 工业革命通过《金本位制度法案》成为“日不落帝国” |

| 20世纪初——20世纪中期 | 经历两次世界大战印度、南非等英属殖民地相继独立 |

(2)依据材料二,结合所学,比较阿拉伯帝国和英帝国兴衰历程的差异。

材料一 阿拉伯统治者虽然崛起于文化落后的阿拉伯半岛,但他们高度重视先进民族的文化,这直接体现于阿拉伯帝国民族政策在文化领域的内容。尽管在帝国统治时也发生过多次对“文化人”的杀戮与迫害,但只要文化与学术活动不涉及王权与哈里发统治,统治者都是大力提倡的。

——摘编自张咏梅《论阿拉伯帝国的民族政策与文化繁荣》

材料二 印加帝国在地理上有紧紧连成一个整体的完整的道路系统,其中有几百公里道路至今仍可通行。当时的通讯靠由驿站和信差组成的综合系统维持。复杂的朝廷仪式和基于太阳崇拜的国教,进一步促进了帝国的统一。帝国的其他统治方法还包括将土地、矿产和牲富收归国家所有;编制详细的人口普查表,以增加税收和扩充军队。毫不奇怪,印加帝国被认为是有史以来世界上最成功的集权主义国家之一。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺断《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析阿拉伯帝国文化繁荣的原因。(2)根据材料二,归纳印加帝国统治的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对古代文明的看法。

材料一 表:1850—2000年全球国际人口迁移表

| 时间 | 1850~1945年 | 1945~2000年 |

| 主要移出地 | 欧洲、亚洲 | 亚洲、非洲、拉丁美洲 |

| 主要移入地 | 美洲 | 西欧、北美洲、大洋洲 |

| 人口迁移数量 | 1846~1924年欧洲移出1800万,1834~1941年亚洲移出1200万~3700万 | 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985~1990年年增长率为2.59% |

——据邬沧萍《世界人口》等编制

材料二 以华工大规模出洋为主体的海外移民潮开始于19世纪40年代,仅仅数十年的时间里,几百万华工的足迹遍及世界各地。华工出洋的目的地除了原先的东南亚之外,首次包括美洲、澳洲等地。在拉丁美洲地区,早在1847年,多达7000名华工已经被运到古巴的甘蔗种植园劳作。从1847年至1865年之间,每年到古巴的华工人数平均在6000人以上。到1865年,抵达中南美洲的华人有15万人之多。19世纪60年代,华人进入美国的人数为六万余人,而在70年代,华人移民的人数几乎又翻了一番。

——摘编自潘兴明《关于近代中国海外移民动因的考察》

(1)根据材料一,指出1945年前后两个阶段人口迁移的不同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国海外移民的特点及其主要原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简析人口迁移对美洲产生的影响。

材料一 爱国主义是一个历史范畴,中国古代的爱国主义有其独特的历史内涵,就其经济本质而言,它所反映的是中国古代帝王私有制经济条件下君主利益绝对高于人民利益这一根本的社会利益关系,这种关系以“礼”的形式固定下来,就是所谓“君君、臣臣”的等级名分关系,即所谓的“忠”。同时在《汉书》中,古人又提出了“爱国如家”的观点。到了明清时期,顾炎武将古代中国的爱国主义精神定位在以天下为己任上。顾炎武在《日知录·正始》中提出:“保天下者,匹夫之贱,与有责焉”。面对统治者的腐朽没落和破碎的山河,面对外来侵略势力和人民遭受的苦难,古代爱国主义者不惜以身家性命报效国家,来获取个人的功名利禄。

——摘编自顾杰善《中国古代的爱国主义》

材料二 梁启超是现代爱国主义最具代表性人物,是近代系统阐发爱国论第一人。梁启超最终形成并明确地提出爱国主义的思想主张是在1899年2月发表的长文《爱国论》。“爱国者何?民自爱其身也。故民权兴则国权立,民权灭则国权亡。故言爱国,必自兴民权始。”1902年,梁启超在《论民族竞争之大势》一文中指出,“近数百年来,欧洲民族主义发生,民族主义者,实制造近世国家之原动力。”同年,在《新民说》中进一步指出,中国当务之急,就是“民族建国问题而已”,即建立一个民族民主的现代国家。战后游欧归来的梁启超,为了避免西方业已出现的弊端,他积极投身新文化运动,既要求对中国传统的旧思想求解放,又强调必须打破对西方现代思想的迷信,号召人人存一个尊重爱护本国文化的诚意。受五四运动和战后世界民族民主运动高涨的影响,梁启超指出“质而言之,从国民全体下工夫,才是真爱国,才是救国的不二法门。”

——《河北学刊》2005年第4期《梁启超的爱国论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代爱国主义思想的特点并简析其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括梁启超的爱国主义思想内涵及其影响。