| 区域文明下的谷物酒 | 西亚和埃及的啤酒是以麦类为原料的,其酿造技术传至相邻的古希腊但并不受欢迎,因为希腊的谷物常陷入不足。中国的黄酒以黍类或稻米为原料仅传至同是稻作区的朝鲜、日本等地。印加帝国是以玉米为原料的吉查酒,仅限于美洲地区。 |

| 大航海时代的阿夸维特酒和兰姆酒 | 由于来自美洲大陆的廉价马铃薯之普及,曾是滋补酒的北欧阿夸维特酒才得以成为大众化的酒。 西方殖民者把甘蔗移植到美洲,大种植园广泛建立,兰姆酒是利用甘蔗精制砂糖后剩余的糖浆制成,价格低廉,易于保存。奴隶船往返于三角贸易间,运载着由种植园奴隶生产的兰姆酒到非洲换取更多的奴隶。 |

| 工业革命后成为世界商品的葡萄酒 | 工业革命后,铁路让酒得以大量运输。连续式蒸馏器和低温杀菌技术,让葡萄酒得以大量生产并长期保存。1860年,基于自由贸易原则英法缔结关税协定,促进了波尔多葡萄酒出口到世界各地。 |

| 全球化社会下的鸡尾酒 | 20世纪70年代后随着高科技革命、喷射机航线的形成、物流革命等,美国的鸡尾酒文化进而普及到全世界。混合搅拌了世界各地背景不一样的酒或饮料,也融合交织多国的酒文化。 |

——改编自宫崎正胜《酒杯里的世界史》

根据材料和所学,说明“酒的发展史是一部由区域世界不断走向整体世界的历史”。| A.资本主义生产方式弊端的凸显 | B.国内封建思想残余的持续蔓延 |

| C.美苏冷战对文化上的角逐加剧 | D.外向型经济对移民社会的冲击 |

| A.商品经济复兴繁荣 | B.文艺复兴运动兴起 |

| C.基督教会统治崩溃 | D.资本主义萌芽发展 |

材料 西班牙美洲殖民地是土著古代文化最发达的地区,具有悠久的历史和丰富的文化遗产。这为欧洲文化与土著文化的融合打下了厚实的基础,为新型文化的孕育和发展提供了肥沃的土壤。

西班牙殖民者和移民在与土著文化的接触中有意无意地或好意万意地表现出了某种亲和性。这大大推动了欧洲文化与土著文化的融合,促进了新型文化的形成。而新型文化的发展又得益于市镇的建立和发展、经济(特别是矿业经济)的发展和天主教会的务力。市镇构成了吸引、传播欧洲文化的中心和欧洲文化与土著文化交融的中心。经济的发展为新型文化的发展提供了充足的资金。天主教会传教士积极移植西班牙文化,开办学校设立图书馆,引进印刷机,传播欧洲文化。他们又对土著历史和文化、习俗、语言进行深入研究,为继承拉丁美洲古代文化遗产做出了特殊贡献,因此,可以说他们是新兴文化发展的主要支持者和推动者。其他国家和地区的文化对西班牙美洲殖民地新型文化的形成和发展也做出了贡献。穆斯林建筑风格(亦称穆德哈尔风格)、中国建筑材料非洲音乐舞蹈、荷兰的哲学思想、意大利的绘画、法国的启蒙思想和文学、美国的政治思想和独立意识等,丰富了西班牙美洲殖民地新型文化的表现形式和内容。

——摘编自《拉丁美洲史》

(1)根据材料并结合所学知识,指出美洲新型文化的特点并分析其出现的原因。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈对文化交流重要性的认识。

| A.印欧人的迁徙 | B.魏晋北方民族大交融 |

| C.阿拉伯人的扩张 | D.蒙元的南征 |

材料 下南洋,最早可以追溯到2000多年前的汉代。由于地缘上的毗邻关系,东南亚成为中国移民的迁徙地和避难所。南洋是明清时期对东南亚一带的称呼,是以中国为参照物的一个概念,包括马来群岛、菲律宾群岛、马来半岛等地。而广义的南洋还包括当今的印度、澳大利亚、新西兰及附近的太平洋诸岛。

中国人的南洋路,一直到了明朝和清朝前期,才越走越宽,呈现大规模的迁徙潮。1840年鸦片战争之后直到1949年,移民人数飙升,仅1922年至1939年间,从厦门等港口出洋的移民就超过500万人。

进入21世纪,中国人下南洋的脚步并没有停止,但原因和动机已经发生了很大的变化。事实上,中国正在经历又一次大规模“海外移民潮”。富裕阶层和知识精英成为新一轮移民的主力军。

——高荣伟《下南洋——历史上持续时间最长的一次人口大迁徙》

采用一个合理的时间尺度,对中国人下南洋的历程进行阶段划分,并做出合理解释。

材料一

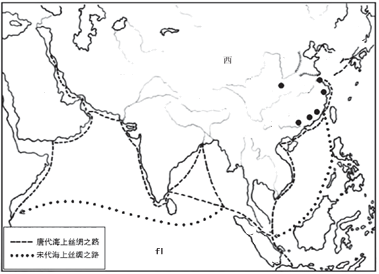

唐宋海上丝绸之路示意图

材料二南海神庙又称波罗庙,位于广州市黄埔区珠江出海口,建于隋朝开皇年间,是古代祭祀海神的场所,至今已有1400多年的历史。南海神庙是中国四大海神庙中唯一保存下来的规模最大、最完整的海神庙。中外海船出入广州按例都要到庙中拜祭南海神,祈求出入平安,一帆风顺。自隋唐以来,历代皇帝都派官员到南海神庙举行祭典。

——据《广州南海神庙———古代海上丝绸之路发祥地之一》

(1)根据材料一,指出唐代和宋代海上丝绸之路的异同,并说明其不同的原因。

(2)根据材料,指出南海神庙对研究中国古代航海的价值。

华工在古巴

材料 晚清以来,中国东南沿海的民众因为生活贫苦等众多原因前往海外务工,他们最运抵达了拉丁美洲,19世纪上半叶,出国华工约为32万人。从1850年列1875年间,人数猛增到128万人,其中在古巴的华工为12万余人。

1858年、1866年和1867年,古已输入的华工数量最多,相对应的1859年、1868年以及1870年,古巴蔗糖产量的增长速度本是最快的。同时,古巴华工亦因“聪明、安分、老实、谦卑”的特点,在制糖流程承担了机检、提纯等技术性工作。

1868年,古巴独立战争方兴来艾,参加战争的总人数大致在7000至30000人,一线作战的华人人数则在2000至5000人不等,另有大致相同数量的华人从事着后勤支援工作,《中国人与古巴革命》一书中这样说道:“没有一个在古巴的中国人不曾拥抱过自由的事业……。他们为古巴独立,慷慨地流尽了自己最后一滴不留名的鲜血,他们不抱任何追求个人名利的奢望,也从不全求得到感谢的花束。”

1870年3月,清政府指派的调查团抵达古巴,调查华工受虐事件。调查国对华工“面加讯问”,得知“华工被拐为奴确受凌辱”。1877年,中国与西班牙签订《会订古巴年工条款》,清政府保护古巴华工权益在外交行为上有了法律保障。

——《拉丁美洲华工研究——以秘鲁与古巴华工案为中心的考察》

概括古巴华工的历史贡献,并对华工的“未来”提出合理化建议。

| A.形成的原因 | B.领先于世界 | C.形成与发展 | D.多元化发展 |

材料 唐朝时,中国对外贸易、航海事业都很发达。7世纪初,在苏门答腊东南部建国的室利佛逝兴起后经常遣使来唐。唐代初年,诃陵国统一爪哇岛上的30多个部落后也和唐朝往来密切。室利佛逝当时是印度之外的世界佛教中心之一。唐朝时,中国高僧义净曾在室利佛逝居住十二三年;他所著的《南海寄归内法传》是在室利佛逝写成而寄归中国的;中国高僧运期,精通古爪哇语,长居爪哇和室利佛逝并圆寂于此;据《新唐书·诃陵传》记载,唐代和尚会宁于公元665年到诃陵,居住10余年,翻译佛经。公元10世纪时,阿拉伯人马素提在《黄金牧地》一书中,记述了公元943年他经过苏门答腊时,看见许多中国人在岛上从事种植业。苏门答腊岛南部的众多中国人自称是在黄巢起义失败后避居这里的。自那时起,印尼华侨就豪迈地自称“唐人”,称祖国为“唐山”,把自己在海外的居住地称为“唐人街”。后世移居海外的华人多沿用这一称谓。下图为画家笔下的1940年雅加达班芝兰唐人街街景(局部)。

——摘编自薛秀霞《印尼华侨移民的历史考察》

(1)根据材料并结合所学知识,概括印度尼西亚的“唐人街”形成的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,补充两条历史上华人移居海外的现象,并分别说明理由。