材料一:明清时期,人口迁徙不再仅限于某些地区,如福建农民在万历年间,迁往江西西北部、东部移垦,有的几代经营;乾隆年间又向南移居广东、海南直至海外,向东则移往台湾,有的家庭甚至移了又移。明朝云南移民大量涉及商业,有的还经由云南走出境外,经商颇有厚利,接踵者多。康熙时为恢复四川经济,颁布了一系列招民来垦的法令,外省人民由此大规模移居四川,至雍正年间,自愿迁移逐渐成为主体,他们很多是“各带盘费”的经济性移民,希望通过自己的诚实劳动来致富。

——摘编自季松《试论明清人口迁移的时代特征》

材料二:鸦片战争后,大批失地农民和破产的小手工业者出于生计,冒险出洋。受已在海外发财致富的华人影响,特别是19世纪60年代前后,美国旧金山一带发现金矿,淘金热在中国迅速兴起,而急需大量劳动力的美国也被华人认为是“伊甸园”,赴美是条发财路。同时,在贩卖华工所带来的可观利润刺激下,英国等殖民主义者纷纷进行惨无人道的苦力贸易,以至于在华工出洋合法化前,已有大量华人被西方人口贩子拐卖出洋。

——摘编自赵薇《晚清华工出洋原因探析》

(1)据材料一,概括明清时期人口迁徙的特点。结合所学知识,分析这些特点形成的原因。(2)据材料二,简析晚清出洋华工群体出现的原因。结合所学知识,说明其贡献。

材料— 明隆庆初年,政府准许人民出洋贸易,大量商人移居海外。明末南洋地区的华侨总计约有10万人,在籍贯上,以闽人为最多,其次是广东人。闽粤地区地狭人稠,兼有下洋之便利,许多人只好出洋以求生计。16世纪,西方殖民者东来,纷纷在南洋建立殖民地,出于开发当地的需求,殖民者起初对华侨采取招徕政策,导致华侨的大批出国。在清代前期出国的华侨中,商人的比例有所减少,贫苦、破产的农业和手工业者则逐渐占有多数。他们与当地人民一道开发建设家乡,使一些不毛之地变成良田和城镇。从明末清初起,南洋等地的华人社会不断扩充,华人与当地人通婚而形 成跨文化家庭,为当地文化注入新鲜的元素,并渐渐融入当地社会。

——摘编自赵红英、张春旺《华侨史概要》

材料二 19世纪40-70年代,有三四十万名“契约华工”输入拉美地区。他们在拉美主要从事开矿、修筑铁路和公路、种甘等艰苦工作。华工在“契约”到期后,纷纷在当地落脚,靠贩卖小商品和手艺维生。大多数人慢慢发展为小商人,一些人终成富商,逐渐在当地形成一个华商阶层。到19世纪末20世纪初,华商的经营活动已遍及拉美100多个城市。在华侨聚居区域,他们往往自办华侨子弟学校,创办华文报纸,既宣传中国传统艺术、文化,也介绍居住国的文化习俗。与东南亚华侨 相异,拉丁美洲的华侨成为老死他乡的“单程移民”的情况十分常见。究其原因,一方面,家乡山迢水远,交通不便;另一方面,当地人少有种族歧视,民族关系和谐。在传统华人时代,拉美华侨与当 地民族通婚已很常见,这对华侨融入当地社会客观上是有积极意义的。

——摘编自高伟浓《海上丝绸之路:航线、华商与华工》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期华人“下南洋”的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代以来华工在拉美地区生存发展的主要表现。

(3)根据材料,简析华侨华人与居住地社会融合的影响。

材料一:

——摘自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

材料二:太平洋铁路西段工程于1863年破土动工,它所经过的加利福尼亚州塞拉岭和内华达州一带,高山峻岭绵亘,地形复杂,气候条件恶劣,施工条件异常艰险。不少白人工人应聘后不久经受不了恶劣的条件而纷纷离去。管理层在加利福尼亚州雇用了首批来自中国南方的50名华工。此后,越来越多的华工加入到筑路大军中。根据美国学者柯立芝所著《中国移民》一书的统计,太平洋中央铁路在建设高潮时,中国劳工占到90%,约9000人。这条铁路最艰险的路段,是由以中国人为主的工人修建的。

——摘编自黄安年《中央太平洋铁路的建成与在美华工的贡献》

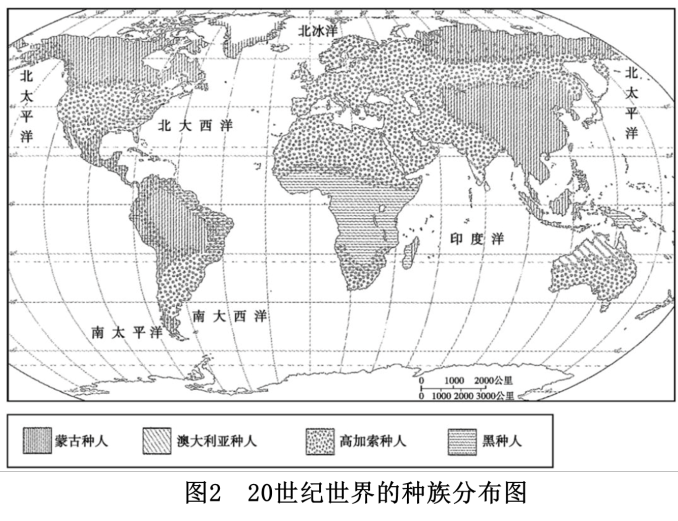

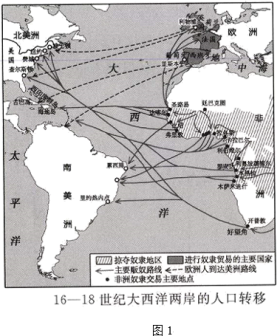

(1)根据材料一指出15世纪到20世纪美洲种族分布的变化,并结合所学知识从经济角度解释变化的原因。(2)以美国中央太平洋铁路的修建为例,依据材料并结合所学,从经济和文化的角度简述赴美华工的历史贡献。

材料一 《大清律例》明确规定:一切官员及军民人等,如有私自出海经商,或移住外洋海岛者,斩立决。清政府也颁布过诸多禁令限制华侨归国。鸦片战争后,列强以通商口岸为基地,拐掠华工,苦力贸易日益猖獗,清政府基本上采取默许态度。第二次鸦片战争后,外国贩卖中国苦力公开化、合法化。1868年《中美续增条约》规定,两国人民随时来往,不得禁阻。清政府通过与外国议订华工出国具体章程,以求对外国有所约束,对华工有所保护,如规定华工“年不及20岁者,必须取具本身父母准往凭单,盖用地方官印信,方准承招”“合同所定承工年限,不准逾于五年”“七日之内,必得休息一日”等。

材料二 民国年间,特别是在第一次世界大战期间,欧洲各主要交战国把招用廉价华工作为解决战时劳工问题的重要途径。法国主要由惠民公司承招及招工局直接招运,英国由劳工局管理、和记洋行参与招工,两国招雇华工达25万人。法商惠民公司的招工条款中载明:中国工人决不用于任何战事职务,专为从事各种实业及农业之用;华工佣工之期为5年;每天工作时间不超过10小时等。相当多的华工被分配到直接与军事有关的铁路、公路、兵工厂、军火库等部门服役,一上班就得连续不停地工作。华工们实行军事化管制,有些华工营,特别是英国远征军的华工营,完全由军官率领,他们被安置在常遭敌方飞机空袭的危险地带,生命安全毫无保障。

——以上材料摘编自董丛林《华工史话》

(1)据材料一并结合所学知识,概括清政府华工出国政策的变化之处,并简析其背景。(2)据材料二,归纳第一次世界大战时期华工出国的特征。

(3)综合上述材料并结合所学知识,评析近代“华工出国”。

材料一 16世纪的经济大变动,为17世纪英国的社会流动提供了动力。又正是17世纪英国的社会流动,为18世纪的工业革命创造了基本的社会条件。

——据成德宁《17世纪英国的社会流动与结构变迁》

材料二 1864年美国政府成立了移民局,通过了《鼓励移民法》。由于美国采取了多种鼓励自由移民的优惠政策,大量移民源源不断地来到美国。据统计,在1850—1940年,大约6000万人离开欧洲,其中约一半去了美国,其余的去了拉美、澳大利亚、加拿大、南非等地区。

——据帕尔默《工业革命——变革世界的引擎》等

材料三 第二次世界大战以后,出现新的国际移民浪潮,在20世纪80年代晚期和90年代早期,移民活动之盛达到前所未有的程度。联合国的数字表明,全球移民总量从1965年的7500万增长到1990年的1.2亿。这一时期,移民的流向发生根本性逆转,主流是发展中国家向发达国家移居。而劳动移民成为移民主体,其中高素质技术人员和管理人员的移民成为突出现象,同时也形成了一支以大量的难民、非法移民以及女性移民为主体的廉价劳动力移民群体。

——据李其荣《经济全球化与国际人口迁移》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出16世纪世界经济大变动的具体表现。分析工业革命对英国社会流动产生的影响。(2)据材料二并结合所学知识,简要分析这一时期欧洲人移民美国的原因,并概述这一时期欧洲移民对世界发展的积极影响。据材料三,概括二战后国际移民新浪潮的特点。

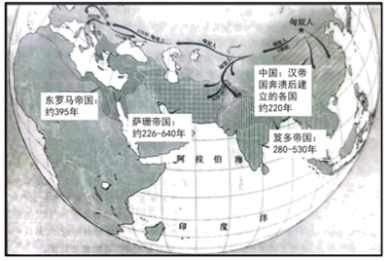

材料一 下图为亚欧大陆的游牧民族大迁徙(公元4—5世纪)

——摘自:斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪(上册)》

材料二 前来的每一艘船都应带上公驴和母驴、母马,以便运输重物和干地里的活。要知道这里没有能助人一臂之力且对人有益的役畜……为了养活要在这里定居的人,这里多么需要有角的牛羊和驮载的役畜。

——1494年1月哥伦布写给西班牙国王夫妇的报告

材料三 下图为1860-1910年移民美国图

(2)根据材料二、结合所学,指出欧洲移民美洲带来的动植物对当地产生的影响。

(3)根据材料三和所学知识回答这一时期移民美国呈现出哪些特点?对美国产生了什么影响?

材料一 西晋末年,持续十六年之久的“八王之乱”尚未完全止息内迁少数民族军事贵族又起兵反晋,锨起了一场争夺北方统治权的血战,使黄河流域遭到空前惨重的破坏,造成“千里无烟爨之气,华夏无冠带之人”。北方人民只得离开故土,逃亡异乡,形成历史上空前的移民浪潮……西晋末年以来北方人口的迁移浪潮,如果从西晋元康八年算起,历东晋一代,至刘宋大明八年为止,大约持续了160余年。这期间,南渡人口约共有90万,占南朝全境人约540万的1/6,占西晋北方诸州及徐之淮北约700万的1/8。移民浪潮移植了盛行于中原的士族门阀制度,并按魏晋模式在江南地区重建汉族封建政权,并实行若干适应当时形势需要的政策与措施,如侨州郡县制、土断制等,既安顿了北方移民,也促使移民土著化。

——摘编自童超《东晋南朝时期的移民浪潮与土地开发》

材料二 15世纪发现新大陆后,世界人口迁移规模开始扩大。当时的国际移民大多具有资本主义性质。先是西班牙、葡萄牙,接着是荷兰,而后英国、法国开始了开拓美洲的殖民政策。起初,西班牙和葡萄牙殖民者到新大陆的目的主要是掠夺金银财宝,他们占领美洲的巴西、墨西哥等地后,迁入的移民为数不多。一是,因为这两个国家当时的人口很少,比如葡萄牙人口只有150万,不可能提供大量移民。二是,为了独霸美洲的财富,葡萄牙和西班牙的统治者对其他国家的移民施加各种限制。三是,欧洲其他国家的人口当时也不是很多,还未感到人口压力,后来迁到北美的移民,主要是英格兰人、苏格兰人、爱尔兰人、德国人和法国人。最初的移民多是推行殖民统治的殖民者和士兵,接着是一批贫苦劳动者,他们中间有的为了逃避封建压迫和宗教迫害,有的纯粹为了谋生,当然,也有些是为了发财致富冒险来到美洲的。

——摘编自田方、陈一筠主编《国外人口迁移》

(1)根据材料,并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期移民的特点,并分析其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,说明与魏晋南北朝时期移民相比,16—18世纪欧洲各国移民美洲的不同之处,并分析这一移民现象产生的影响。

材料一 据统计,魏晋南北朝时期,北方人民大规模的南下总数约有90万人左右…其流徙方向大体是北方东部的人民流向南方东部,北方西部的人民流向南方西部。北方人民到达南方,大都举目无亲,出路之一便是依附早先来到南方的士族或地方豪强,成为被隐匿的人口。

——摘编自蒋福亚《魏晋南北朝社会经济史》

材料二 19世纪60年代太平洋铁路建设更加强了对华工的需求。根据记载,1849年美国华侨共有791人,1850年增至4025人,1851年达12000人,其后逐年增加,1890年共有107500人,他们为中央太平洋铁路的建成作出了重要贡献。美国是一个移民国家,之所以选择华工而非白人,主要有两个方面的考虑,一则从中国到美国走开阔的太平洋水路,相比之下使从欧洲到美国必须走麦哲伦海峡水道的路线相形见绌,华工的取得比白人劳工更容易:二则华工“配合度高”、“工资低廉”、”耐劳”,比起在艰困的环境面前常选择罢工或离职的白人劳工,金矿主和铁路公司自然更倾向使用华工。

——摘编自马慧玥《近代契约华工法律研究》

(1)根据材料一,概括魏晋南北朝时期“北民南移”的特点。结合所学,简述“北民南移”的影响。(2)根据材料二,概括推动华工赴美的动因。结合所学,简评华工对美国的贡献。

材料一 早在16世纪,葡萄牙人曾劫掠中国的“苦力”到葡属殖民地去做工。19世纪初,欧洲殖民者将华人贩卖到南洋、美洲,从事繁重的劳役,逐渐形成了贩卖华人的高潮。1860年中英、中法《北京条约》规定允许华工出国,使华人出国合法化。在这一贸易中,作为活动主体的华人,一开始便不属于订立契约的一方,而是被诱骗与欺诈的对象。从其被掳的那一刻起,便开始沦为奴隶,与人所共知的非洲奴隶贸易所强加于受害者的奴役毫无二致,因而,一般称之为苦力贸易。

——摘编自陆浩书《近代华工东行记——谈罪恶的苦力贸易》等

材料二 1848年,美国旧金山发现金矿,急需劳工,华工骤增。1868年,中央太平洋铁路公司,雇佣8000名华工修建太平洋中央铁路,华工为修建这条铁路付出了许多生命的代价。在1860年至1890年之间,加州农业的各个部门都有华人在做工,他们有的葡萄园里做工,有的填筑沼泽地等;此外,加州的轻工业和服务业,如毛纺业、卷烟业、拖鞋厂、洗衣房,也是华工的主要集中地。

——摘编自侯苗丽《试论近代华工对美国经济发展的贡献》

(1)根据材料一、概括19世纪苦力贸易的特点,并结合所学知识分析其出现的背景。(2)根据材料二、结合所学,指出华工在美国加利福尼亚州的活动产生的积极影响。

材料

(2)如果让你绘制一幅二战后人口流动的地图,说说你的设计并说明理由。