材料一 《圣经》具有浓厚宗教色彩的同时,也彰显出丰富的社会规范思想。基督教要求人们立足于世俗社会来追求理想的天国,要求人们应当遵守世俗社会的法律。《创世纪》认为上帝创造了人,在上帝面前,人人都是平等的。《圣经》孕育了基督教法治传统的萌芽,在教会里,主教和信徒极力提倡法律的权威,主张法律权威高于国王的权威,国王应服从于法律,形成了教权与王权“双峰对峙”的局面。宗教改革后,教会影响力逐渐削弱,但在西方的个人价值、尊重人格的理念及婚姻、财产、继承、犯罪与刑罚等方面,教会法都一定程度地融入了近代法律条款中。

材料二 周公“引德入礼”,将道德观念注入礼的范畴,提出“以德配天”“明德慎罚”的理念,用“德”来沟通天命,使“德”成为评判是非的准绳和圭臬。荀子在重视“礼”的作用时,把“法”摄入“礼”的范畴,把“礼”和“法”看作是治国的基础和起点。随着专制皇权的不断强化,统治者通过特定的礼仪规范,以实现道德教化对民众进行引导与劝勉,使人遵守“上下有差、尊卑有别、长幼有序”。同时,即使有“王子犯法与庶民同罪”和“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”的理想,却总被“刑不上大夫,礼不下庶人”差级制的现实所遮蔽和湮灭。

——以上材料均摘编自靳浩辉《中西文化对勘视阈中的礼法之辩》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中世纪和近代基督教对社会教化产生的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出儒家礼治传统与西方基督教法治传统的不同点。

材料一 周代形成了以维护宗法制为核心的行为规范和相应的典章制度,并使全部的社会活动和社会关系都纳入到礼的范畴。在司法实践中,刑罚与礼互不相属。法官参照前辈先例,“议事以制,不为刑辟”,反映了这一时期的法律实践以刑统罪的任意性和不确定性。

春秋战国时期,旧的礼治秩序宣告瓦解,国家制定的成文法开始居于法律规范体系的主导地位,实现了各种社会行为“皆有法式”“事皆决于法”,礼被排斥在法之外。

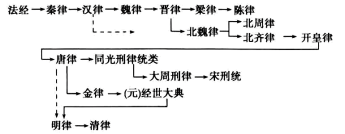

汉儒以引经注律、经义决狱的方式,“将礼的精神和内容窜入法家所拟定的法律里”,开启了中国法律儒家化的进程。这个过程经过魏晋南北朝至唐律“一准乎礼”而告完成。此后,经宋迄明清,中国法律就基本定型于“德礼为本、刑罚为用”的正统体制,使以礼为核心的儒家道德规范实现了法典化,同时也使以刑为核心的法实现了道德化。

——摘编自谢作《中国古代礼法关系的演进》

材料二 鸦片战争后,西方法文化中公正、法治、自由、平等法治思想输入中国,冲击了中国传统礼法制度……清末预备立宪期间,法律进程正式开启经由沈家本、伍廷芳、俞廉三等人的不懈努力,1911年完成的《大清民律草案》采用了来自权利能力、债权、所有权等民法概念,引进了契约自由、过失责任等民法原则。同年颁布的《大清新刑律》采用了西方资产阶级刑法的总则与分则两编的体例,并仿照西方刑事法制建立了正当防卫、紧急避险、缓刑、假释及主刑和从刑相协调的刑种体制等刑法制度。中国近代法律体系和制度最终建立起来。

——摘编自张晋藩《综论中国法制的近代化》

(1)根据材料一,归纳古代中国不同时期的礼法关系。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清末法治的发展趋势及其原因。

| A.儒学不适合争霸战争需要 |

| B.百家争鸣导致儒法之争激烈 |

| C.儒家思想未取得正统地位 |

| D.《四书》《五经》成为经典 |

| A.礼法结合 | B.体系完备 | C.历史传承 | D.司法公正 |

| A.尊神事鬼思想的消亡 | B.礼乐等级制度的瓦解 |

| C.贵族血缘政治的加强 | D.关注现世的观念增强 |

| A.法家法治思想成为当时治国共识 | B.法律体系建立并走向完备 |

| C.礼法结合是国家治理的主要手段 | D.国家治理日益走向规范化 |

材料一 礼起源于中国古代社会的宗教仪式,进入阶级社会后改造成体现等级秩序的行为规范。西周初,实行礼制,礼成为国家运转的大法。按照儒家思想,刑事法律规范的规定必须以道德规范为基础,并按照伦理道德原则来评价立法、司法和执法的优劣。自汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家、独尊儒术”的建议,儒家学者以经义注释和施用法律之后,儒法会通合流加速,礼与法的关系形成“本”与“用”的关系。所谓“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也”。礼有治国、理家、律己的功能,礼刑结合、儒法会通,成为中国古代社会长治久安、国家治理的关键。

——摘编自冯玉军《中国传统法律文化的形成与特点》

材料二 近代以来,西方各国在继承传统法律思想的基础上,融合了启蒙思想家们提出的资产阶级思想,制定了各自的法律制度。国家权力分为立法权、行政权和司法权,法律由代表人民行使权力的议会规定,行政机构在法律规定的框架内行使行政权,法院根据法律独立掌握司法权。法律中都不同程度地体现了“天赋人权”和人人平等的思想,注意保护个人的各种权利,包括生命权、自由权和财产权等。为了保证从立案到审理再到判决的每个程序的公正公开,建立了律师制度和陪审团制度。从普通民众中产生陪审团,参与案件审理和判决,使民众能够直接参与法律事务。

——摘编自《国家制度与社会治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括先秦至汉代“礼”的功能的变化,并简析汉代礼法关系变化的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代西方法治建设的主要内容,并指出其积极意义。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对法律和教化关系的认识。

| A.乡饮酒礼有助于强化中央集权 | B.礼乐制度具有教化功能 |

| C.民俗影响政府的管理职能 | D.宗法制度日益强化 |

| A.法条律令的繁杂 | B.法律保护私有财产 |

| C.价值观念的混乱 | D.百姓生活极端困苦 |

| A.倡导以仁义礼制治天下 | B.吸收了道家治国思想 |

| C.重视运用法律治理国家 | D.确立了君主专制制度 |