材料一 汉代五口之家农户税赋负担简表

| 财产税 | 人头税 | |||||||

| 土地 (亩) | 产量 (石) | 税率 | 粮价 (钱/石) | 土地税 (钱) | 刍稿 (钱) | 更赋 (钱) | 算赋 (钱) | 口赋 (钱) |

| 70 | 150 | 1/30 | 约80 | 约400 | 小于50 | 约3450 | 最多60 | 至少240 |

——摘编自张敬群《中国税制演进规律初探——三条脉络、四个节点、五个阶段》

材料二 东汉田租以产量为标准,实行三十税一之制。至建安五年,“曹操始制新科”,“收田租亩四升,户出绢二匹,绵二斤”。曹魏“制新科”后,河东号称“百姓劝农,家家丰实”,冀州号称“户口最多,田多垦辟”。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括曹魏的租调制对汉代赋税所做的调整。(2)根据材料并结合所学知识,评析曹魏的租调制。

材料一 赋役之法:每丁岁入租粟二石。调则随乡土所产,绫绡的各二丈,布加五分之一。输绫绢施者,兼调绵三两;输布者,麻三斤。凡丁,岁役二旬。若不役,则收其佣,每日三尺。

——据《旧唐书·食货志上》

凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋予人,量出制入。居人之税,秋夏两入之,俗有不便者三之。其租、庸、杂徭悉省。

——据《新唐书·杨炎传》

材料二 一条鞭法者,总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输於官。一岁之役,官为佥募。力差,则计其工食之费,量为增减;银差,则计其交纳之费,加以增耗。凡额办、派办、京库岁需与存留、供亿诸费,以及上贡方物,悉并为一条,皆计亩徵银,折半於官,故谓之一条鞭。

——据《明史·食货志》

材料三 1712年,康熙帝规定以前一年的丁银作为定额,不再增加,称“滋生人丁,永不加赋。”雍正帝即位后,将这笔丁银分摊到田赋中,称“摊丁入亩”。从此,在中国历史上存在了约2000年的人头税彻底废除,国家对百姓的人身束缚进一步减弱。

——摘自《国家制度与社会治理》

(1)根据材料一、二、三并结合所学知识,概括唐朝到清朝赋役制度的发趋势。(2)综合上述材料,依据唯物史观,说明中国古代赋税制度演变的实质。

材料一明万历四十六年(1618)至崇祯四年(1631)辽饷结构表

注:明万历末年,为应对辽东战事而加派赋税,称“辽饷”。

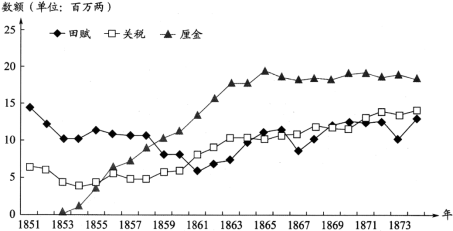

材料二清咸丰同治时期(1851—1874)主要财政收入趋势表

注:清咸丰年间,“盐引停运,关税难征,地丁钱粮复间因兵荒而蠲免(注:免除)缓征”。清政府为镇压太平天国,在国内交通要道设立关卡,依商品数量或价值加征约百分之一的税,称为“厘金”。

(1)明代为应对辽东战事、清代为镇压太平天国而筹措军费。阅读上述材料,指出两者增加军费的主要来源有何不同。(2)结合材料及所学,概括19世纪60—70年代清政府财政收入结构变化的总体趋势,并分析导致这一趋势的原因。

材料一 《汉书》记载:“汉兴,接秦之弊,诸侯并起,民失作业而大饥馑……于是约法省禁,轻田租而十五税一”。《隋书·食货志》记载“未受地者皆不课,有品爵及孝子顺孙义夫节妇,并免课税。”开皇十年五月又规定“丁年五十,免役收庸”。明代后期的“一条鞭法”也减轻了农民的赋税负担。为了鼓励农民发展农业生产,清王朝在开国初期采取与民休息和减轻赋役的政策。康熙五十一年宣布:“盛世滋生人丁,永不加赋”。这些减免措施,既反映了统治者对发展农业的重视,也反映了历代王朝的赋税收入对农业的依赖性。

——摘编自石妍妍等《中国古代农业赋税减免政策初探》

材料二 “摊丁入亩”制度使土地与丁役银二者之间形成了一种相互对应的关系,具有一定的合理性。就农村范围而言,田多者多出役银,田少者少出役银,没田者不出役银,人们的役银负担在总体上相对均衡……同时“摊丁入亩”制度的实施,也使纳地丁银的土地所有者不再承担力差,即不需要亲自服役,避免贻误农业生产。把丁役银平均摊入土地以后,各地役银收入不仅没有从前的缺额之虞,而且还往往有溢额出现。

——摘编自李三谋《清代摊丁入亩制度》

(1)根据材料一概括中国封建王朝建立初期农业政策的特点,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料及所学知识,评价清朝的赋税制度。

材料一 户籍制度萌芽于商朝,据殷墟卜辞中记载商朝已经有了征派民力共耕公田的籍田之制。战国时期,商鞅将户籍制度发展为“什伍连坐”法。两汉时期,口赋和算赋(人头税)是国家财政收入的一项主要来源,兵役与徭役则是国家要求每个丁男承担的重负,为此,两汉政权一直实行编户齐民制度。编户齐民制度的形成与完善,使大量的人丁民户时时处在封建国家政权的直接控制之下……唐安史之乱后,土地兼并风行,政府的财政收入与徭役来源日益枯竭,为了解决危机,唐政府改革征税制度,不以户籍及其登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。明洪武年间,政府进行了全国范围的土地清丈和地籍整理运动,编制鱼鳞图册,地籍与户籍彼此独立。万历年间,张居正一条鞭法,使身丁税与户籍相分离。从此,地籍便成为统治者征收赋税的主要依据,而户籍的作用则退居其次了。清政府下令彻底废除人丁税,传统户籍管理制度正式退出历史舞台。

——节选自《中国户籍制度的历史考》

材料二 进入20世纪以来,户籍制度及其功能发生了重大变化。1911年晚清政府制定第一部《户籍法》单行条规。该条规分为户籍的管理、人籍、户籍、罚则四个部分,确立了户籍管理形式的统一平等和保障私权的近代户籍管理原则。1915年北洋政府颁布了《警察厅户口调查规则》《县治户口编查规则》,规定警察只是对户口调查负监督之责,调查户口的具体事务则主要由“地方自治策事会或乡长办理,以总策或乡长为调查长,策事或乡策为调查员”。1931年国民政府颁布了中国历史上第一部《户籍法》,分通则、籍别登记、身份登记、迁徙登记、变更登记、登记申请、罚则、附则等内容。1932-1941年国民政府相继颁布《剿匪区内各县编查保甲户口条例》《保甲条例》《县保甲户口编查办法》等,通过保甲连坐的办法强化对民众、乡村的控制。

——摘编自《中国近代户籍制度变革探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代户籍制度的主要功能及演变特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代户籍制度变革的主要趋势,并分析原因。