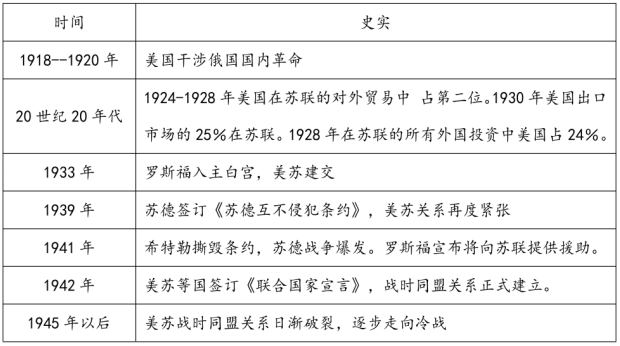

材料:20世纪上半叶美俄(苏)关系大事记

﹣﹣摘编自马燕、鲁东海《以“历史的合力论”理解美苏冷战的起源》、陈从阳《经济因素在美苏建交和美中建交中的作用比较研究》

根据上述材料,谈谈你对20世纪上半叶美俄(苏)关系演变的理解。

| A.在努力构建二战后的世界和平 | B.是西方大国绥靖政策的延续 |

| C.大国霸权主义和强权政治色彩 | D.是以苏联为主导的国际会议 |

材料 二战后中东地区由于其特殊的战略地理位置而成为美苏争夺的一个重要对象。美国的中东政策经历了几次重要的调整阶段,从杜鲁门到艾森豪威尔执政时期,美国为排挤英法势力曾笼络阿拉伯国家,在中东建立自己的霸权。在1948年、1956年的两次中东战争中,美国对以色列施加压力,敦促其停火撤军。到了20世纪60年代初,美国拥有世界上最大的犹太人社区,美以合作越来越密切,逐步发展为一种准军事同盟的关系。最突出的表现是第三次中东战争时,美国完全站在以色列一边,将以色列的胜利视为美方的胜利。在战争中,以色列取得了极其巨大的胜利,夺取了埃及的西奈半岛、叙利亚的戈兰高地以及巴勒斯坦的加沙地带、约旦河西岸和耶路撒冷旧城。阿拉伯国家在这场战争中却遭受惨败。1967年,13个阿拉伯国家的元首或政府首脑出席了喀土穆会议,达成的协议中包括:保证继续对以色列展开斗争以及“三不政策”,即不承认以色列,不与以色列直接谈判,不与以色列缔结和平条约。

——摘编自张熠《从第三次中东战争看美国中东政策的调整》

(1)根据材料并结合所学知识,指出美国中东政策调整的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析美国中东政策调整后给中东地区带来的影响。

材料 伊斯雷尔·爱波斯坦(1915年4月- 2005年5月),波兰华沙人,早年他随父母移居中国,1933年开始为中国革命工作。1937 年抗日战争爆发,作为美国驻华记者,先后到上海、南京等地采访。1938年,奔赴前线采访台儿庄战役,并出版《人民之战》,向国外真实报道了中国人民奋起抗日头两年的战绩。1944年,突破封镇到陕北访问了毛泽东、朱德等领导人和众多抗战军民,向世界报道了中共领导人民抗战的真实情况。1945年至1951年初,不顾美国反华势力的迫害,投入反对美国干涉中国内政、增进美中两国人民友谊的进步活动。新中国成立不久,参与创办了对外刊物《中国建设》,后更名《今日中国》,现已成为有中、美、法等多语种史版的综合性月刊。在“文革”中他蒙冤被因禁,平反后,他依然满腔热情地投入中国的对外传播事业。改革开放新时期,他作为政协常委,参与参政议政活动,积极开展国际友好交往活动。1957 年加入中国国籍,1964年入党。2019年入选“最美奋斗者”。

——据中共中央宣传部《最美奋斗者事迹介绍》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括爱波斯坦对中国革命和建设所做的主要贡献。(2)根据材料并结合所学知识,说明最美奋斗者爱波斯坦体现的时代精神。

| A.均未准确揭示一战的根源 | B.使德国战争责任愈加明确 |

| C.说明史学研究结论取决于时代需求 | D.说明综合多种观点可还原历史事实 |

| A.史学是当代人的认识 | B.以探索的精神研究历史 |

| C.史学无需穷尽人类文明的历史 | D.从文明传承的角度阐释历史 |

7 . 材料 九一八事变时期,英国政府在分析日本动向时认为,日本军方不可能控制政府,日本最终会清除好战的将军们,转向自由派官员,从而放弃侵略中国的政策。当日本占领了中国东北继而染指华北时,张伯伦竟安抚日本,“我们不想作任何有损于你们对华贸易的事。”英国总参谋长米勒指出:“日本对满洲,控制的扩大比不可避免的另一种结果——苏维埃影响的扩大对英帝国的危害要小。”英国艾什尔爵士在上院公开表示,英国必须使日本的扩张不是向南而是向北。美国军事参谋部一直认为日苏之间的冲突大于日美之间的冲突,寄希望日本“北进”,这种“错觉”在某种程度上一直延续到珍珠港事件前夕。七七事变期间,苏联曾呼吁西方国家一道制裁日本,亦遭到英美的冷遇。日本正是利用了这一点,一步一步实施侵略步骤。直到1938年日本攻占海南岛时,英美都未能从战略的高度来认识中国抗战的地位问题。

——据赵东喜《试论英美决策失误与日本发动全面侵华战争的关系》

(1)根据材料与所学知识,概括远东集体安全体系难以建立的原因。

(2)根据材料与所学知识,指出“二战“初期英美的对日政策及其影响。

8 . 材料一 王安石自任己见,非毁前人,尽变祖宗法度,上误神宗皇帝,天下之乱实兆于安石。

——《神宗实录》

材料二 其学术集九流之粹,其文章起八代之衰,其所施之事功,适应于时代之要求而救其弊,其良法美意,往往传诸之日莫之能废。

——梁启超《王安石评传》

(1)材料一选自宋廷南渡以后官方重修的《神宗实录》,两则材料均为对王安石的评价。请说出你的观点并加以说明

(2)结合材料与所学知识,简析对王安石评价出现差异的原因。

材料 徐光启(1562—1633)著有《泰西水法》《农政全书》等书。他重视荒政,在《农政全书》中用全书三分之一的篇幅论述了备荒救灾的问题。如在《除蝗疏》中说:“凶饥之因有三:曰水,曰旱,曰蝗。”“水旱二灾……此殆由天之所设。惟蝗不然,先事修备,既事修救。人力苟尽,固可殄灭之无遗育。……必藉国家之功令,必须百郡邑之协心,必赖千万人之同力。一身一家,无戮力自免之理。”徐光启还全文抄录明周定王朱辅的《救荒本草》和王磐的《野菜谱》以解决普通百姓饥荒时期的食物问题。

——整编自李志坚《试论徐光启的荒政思想》等

根据材料提炼一个论题,并结合所学知识进行论证。(要求:表述清晰,观点正确,史论结合)

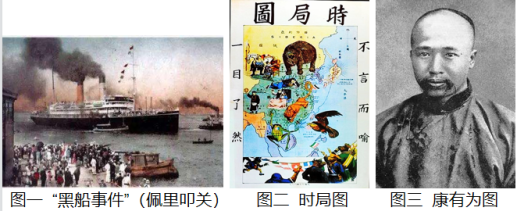

材料一

材料二 昔彼得为欧洲所摈,易装游法,变政而遂霸大地。日本为俄、美所迫,步武泰西,改弦而雄视东方。此二国者,其始遭削弱与我同,其后的强盛与我异。闻日本地势近我,政俗同我,成效最速,条理尤详,取而用之,尤易措手。

——汤志钧编《康有为政论集》

材料三 穆罕默德·阿里说“应向西方寻找发展的钥匙”。以魏源为代表的中国地主阶级改革派,对阿里改革评价很高。《海国图志》一书对埃及的政治、经济、军事、文化作了全面介绍,对阿里内政和对外扩张作了评述。

材料四 罗马天主教会鼓吹“因行称义”的修道信条;马丁·路德提出“因信称义”说;加尔文主张“信仰得救”。

请回答:

(1)结合材料一、二并所学知识指出,俄国、日本、中国三国改革的共同原因有哪些?

(2)中日两国改革的结局有何不同?这种不同的结局给两国自身历史发展带来了哪些影响。

(3)俄日改革有哪些相同特点?对世界局势产生了怎样影响?

(4)据材料三及所学知识,阿里是如何“向西方寻找发展的钥匙”的?

(5)据上述材料看,马丁·路德和加尔文的基本主张的共同点是什么?他们为什么要提出这一与天主教会不同的思想?