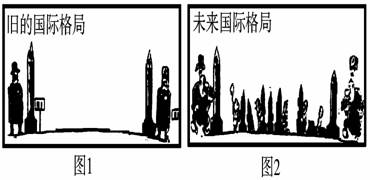

材料一:观察下面一组反映战后国际格局及其变化的漫画:

材料二:随着东欧剧变、苏联解体,两极格局结束,世界处于新旧格局交替时期。进入新世纪,国际形势迭宕起伏,复杂多变。从当今世界的情况看,起因于经济利益的矛盾是基本的、广泛的;起因于领土争端的冲突是长期的、棘手的;起因于民族、宗教问题的纷争有膨胀的趋势,利用民族主义和宗教狂热制造事端的危险性不可低估;霸权主义、强权政治在国际政治、经济和安全领域依然存在并有新的发展,带来许多不确定、不安宁的因素,将会导致地区冲突甚至引发局部战争,这是对国际安全新秩序的最大挑战。

材料三:2005年4月,胡锦涛主席参加雅加达亚非峰会,在讲话中首次提出,亚非国家应“推动不同文明友好相处、平等对话、发展繁荣,共同构建一个和谐世界”。同年7月,胡锦涛出访俄罗斯,“和谐世界”被写入《中俄关于21世纪国际秩序的联合声明》。同年9月,胡锦涛主席在联合国成立60周年首脑会议上发表了《努力建设持久和平、共同繁荣的和谐世界》的重要讲话,全面阐述了“和谐世界”的深刻内涵。“和谐世界”带有鲜明的中国特色,是中国外交对世界的贡献。

——摘自人民网

请回答:

(1)材料一中图1、图2所表示的两个国际格局分别指的是什么?

(2)根据材料二,归纳造成“国际形势跌宕起伏”的原因有哪些?

(3)依据材料三并结合所学知识,谈谈构建和谐世界的可能性。

①发生在五代十国时期 ②顺应了北方民族交融的历史趋势

③促进了北魏经济发展和社会繁荣 ④为隋唐盛世局面打下了基础

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②④ |

| A.商鞅变法 | B.王莽改制 | C.孝文帝改革 | D.王安石变法 |

| A.迫于美国的经济和军事实力威胁 |

| B.控制军备以缓和日益紧张的国际局势 |

| C.力图为国内的改革争取和平环境 |

| D.多极化的趋势下应对挑战的必然选择 |

| A.东汉 |

| B.北魏 |

| C.隋朝 |

| D.唐朝 |

| A.说明美国改变了冷战的思维 | B.反映出美苏由对抗走向缓和 |

| C.旨在与苏联争夺“中间地带” | D.加重了美国冷战的经济成本 |

| A.开始编练新军对军队进行西式改革 | B.近代化努力基本达到目的 |

| C.实业救国已成为资产阶级的共识 | D.上层建筑变革提上议事日程 |

材料一 日中两国学习西洋文明一个从内心革新变化,一个止于外形。中国国民与西洋人接触已有百年,其交接的方式只有商业贸易,外来者为利而来,内应者为利而应。交往的动机,除了利以外一无所有……终究不能指望今天的中国人能够开化。

——摘编自福泽谕吉《必须摒斥清国风》(1884年)

材料二 伊藤博文在戊戌变法失败后发表评论道:“所谓革新党者之所为,其策划未可谓尽得其当。窃料其事难成,果不出数月,其党立败,进锐退速,自然之理……必俟有英迈逸群之帝者出,而以才识卓拔之士为之辅弼,然后能创立大英业也”。

——摘编自汤志钧《乘桴新获:从戊戌到辛亥》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括福泽谕吉关于中国向西方学习的认识,归纳这一认识出现的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,运用唯物史观评析伊藤博文的观点。

| A.民族交融的深化 |

| B.政区设置的密集化 |

| C.郡县制遭受挫折 |

| D.世家大族力量瓦解 |

材料一:1872年9月,文部省颁布教育改革法令……《学制》改变了德川时代以儒学为主的教育内容,转而重视科学技术教育。《关于奖励学业的告谕》,宣扬学问是立身之本,并批判了以往教育的误区:“认为学问系士人以上之事,至于农工商以及妇女则置之度外,不知学问为何物”。大力提倡教育机会均等,“邑无不学之户,家无不学之人”。

——据浙江大学日本文化研究所编著《新编日本通史》

材料二:朕惟我皇祖皇宗肇国宏远,树德深厚,我臣民克忠克孝亿兆一心,世济其美,此我国体之精华,而教育之渊源亦实存乎此。……一旦缓急则义勇奉公以扶翼天壤无穷之皇运,如是者不独为朕忠良臣民,又足以显彰尔祖先之遗风矣。

——《教育敕语》(明治二十三年十月三十日)

(1)据材料一,指出日本教育改革在内容和对象方面的变化。结合所学知识,举出有利于这些变化的政治、教育改革措施。

(2)据材料一、材料二,结合所学知识,分析教育改革对日本近代化的影响。