农业直接关系到国计民生和国家的兴衰存亡。因而古代中国统治者都会注意调整田制和赋税,救济百姓,抑制土地兼并,减轻农民负担,扶植小农经济。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:(周代规定)五谷不时,果实未熟,不粥(通“鬻”)于市。

——《礼记·王制》

材料二:丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。

——《论语·子路》

材料三:(宋淳熙十二年)淮水冰,断流。是冬大雪。自十二月至明年正月,或雪,或霰(xiàn,小冰粒),或雹或雨水,冰冱(hù,冻)尺余,连日不解。台州雪深丈余,冻死者甚众。……以荒政十有二聚万民(防止百姓离散):一曰散利(发放救济物资),二曰薄征,三曰缓刑,四曰弛力(放宽力役),五曰舍禁(取消山泽的禁令),六曰去几(停收关市之税),……十有二曰除盗贼。

——《宋史》(卷六十二)

(1)根据材料一,周代这一规定有什么积极意义?(2)根据材料二并结合所学知识,分析孔子关于社会保障方面的思想主张思想产生的主要背景。

(3)材料三反映的问题,宋代政府是如何应对的?(举出二例即可)

(4)综合上述材料及所学知识,就社会保障来说,你认为古代中国政府的举措和孔子的主张能否真正实现?

材料一 安徽考古成就(部分)表

考古发现 | 所属时期 | 概况 |

含山凌家滩遗址 | 新石器时期 | 这是巢湖流域保存最完整的原始聚落遗址,生活区有近3000平方米的红陶块建筑遗迹(神庙或宫殿);墓葬区出土玉器数量最多,品种最为丰富,雕琢精湛,独树一帜 |

铜陵铜矿遗址 | 商周时期 | 此铜矿采用山上采矿,山下冶炼的格局。采矿井多有木架支护,有竖井、斜井等,出现冶炼氧化铜矿、硫化铜矿技术。此遗址的发现,与金文中有关周王朝征伐淮夷并“掠金”等记载相吻合 |

阜阳汝阴侯夫妇墓地 | 两汉时期 | 该墓出土竹简9000多片,内容涉及十几种先秦古籍,比较珍贵。所出漆木器中的太乙九宫占盘和二十八宿圆盘,是古文献中没有记载过的汉代测天仪器 |

淮北隋唐大运河遗址 | 隋唐时期 | 该遗址共计发现唐代沉船8艘,出土大量的陶器、瓷器、铜器、铁器,以及铜钱、石锚等。唐代沉船有独木舟、拖舵平底船等不同类型,最长的有20多米 |

合肥包拯家族墓地 | 两宋时期 | 出土的墓志铭详细记载了包拯夫妇的生平及其子孙衍生等情况,是十分珍贵的文字史料,其中包拯的墓志铭有3200多字,比《宋史·包拯传》的字数还多,弥足珍贵 |

——摘编自杨立新《安徽考古的世纪回顾与思索》

材料二 二重证据法由王国维提出:“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料。由此种材料,我辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅驯之言,亦不无表示一面之事实。此二重证据法,惟在今日始得为之。”王国维处于20世纪初年,甲骨文、汉简等重要发现为他提供了新的史料凭借,西方近代学术的相继传入,尤其是19世纪后期以来欧洲学者重视考古材料的运用,以及“审查史料”即强调对于历史文献应以审慎态度究明其来历、考辨其真伪然后作出正确分析的观念和方法,给予他以深刻的启发。他以此与所熟悉的中国传统历史考证学的优良方法互相结合起来,遂能在治史观念和方法上取得重大突破。

——摘编自白寿彝主编《中国史学史》

(1)根据材料一并结合所学知识,任选两个考古发现并说明其史料价值。(2)根据材料二并结合所学知识,概括“二重证据法”形成的背景,并说明其对认识中国古代文明的意义。

材料一

| 青铜器1 |

何尊及其铭文 | 1963年出土,内底钟有铭文12行122字,其中提到周武王决定建东都于洛邑,即“宅兹中国”,与《尚书》中《洛语》《召诰》等文献记载互证,为“中国”一词最早文字记载。 |

| 青铜器2 |

| 1976年出土,器内有铭文18行284字,铭文前段颂扬西周文、武、成、康、昭、穆、共七代周王的功绩,后段记叙微氏家族高祖、烈祖、乙祖、亚祖、文考和做本盘者自身六代的事迹。史墙盘记述的周王政绩与司马迁《史记·周本纪》中内容非常吻合,关于微氏家族发展史部分内容并不曾见于已知文献。 |

材料二 中国虽有长达千年的金石学传统,但是建立在田野考察与发掘分析基础上的考古学是19世纪末、20世纪初由一批外国传教士或科学家首先介绍进来的。20世纪20年代末,李济、梁思永等从海外学成归国,带回了当时较为先进的考古理论方法的同时也开拓了中国考古学本土化的历程。……1949年以后随着大规模的基本建设的展开,考古发掘逐渐多起来……到20世纪80年代中期,在大量考古发现的基础上,……建立起中国大部分地区史前文化的时空框架。之后中国考古进入“理论多元化,方法系统化,技术国际化”的新时代,进入21世纪,中国考古学进入到一个新的时代。

——张昌伸《文物与考古蒌础知识》

(1)根据材料一并结合所学,说明何尊、史墙盘蕴含的史料价值。并概括西周青铜器体现的特点。(2)根据材料二,说明中国现代考古学的发展过程。并结合所学,指出各阶段的原因。

材料一 曾侯乙编钟于1978年出土于湖北随州曾侯乙墓,是战国早期曾国国君的一套大型青铜礼乐重器。两周时期,礼乐制度发达,钟文化也蔚为大观,曾侯乙编钟正是这种礼乐文化集大成的产物。编钟的铸制集中反映了范铸技术的新水平。全套编钟共65件,钟架长7.48米、高2.65米,钟体总重量达2500多公斤,是名副其实的编钟之王。编钟及钟架、钟钩上共有铭文3755字,内容为编号、记事、标音及乐律理论,称得上是中国最早的音律学专著。对编钟的研究,印证了七声音阶、十二律、十二个半音体系、一钟双音、和声概念在中国先秦的存在。同时,这些文字也是楚系文字的重要组成部分,其书法总体偏于美术化,是南方花体篆书的典型。

——摘编自刘玉堂、张硕《文化史视野下的曾侯乙编钟》

材料二 在唐宋时期。家训得到了充分的发展和重视,出现了家训的范式,并且在方法上、形式上得到了进一步的丰富和发展,形成了相对系统的家法和族规,从而家训开始以一种系统化的形态出现。同时儒学的重新整合和复兴,为唐宋时期家训的理论化奠定了思想基础。……新儒学的出现,使唐宋家训开始理论化,从而为唐宋家训由上而下的系统发展提供了理论上的准备。

——摘编自陈志勇《唐宋家训发展演变模式探析》

材料三 新文化运动将鸦片战争以来国人追求思想解放的潮流提升到了“对传统求解放”这样更加自觉和深刻的层面上来。同时,长期积累的盲从西方的非理性倾向也被放大了。“对西方求解放”这一新的诉求的提出,不仅是欧战后西方现代思潮变动的影响所致,更重要的是体现了新文化运动对自身的可贵超越。

——摘自郑师渠《完整理解五四新文化运动的思想解放内涵》

(1)根据材料一、概括曾侯乙编钟所体现的中华文化元素。结合所学,指出商周时期青铜器铭文的史料价值并简述该时期青铜铸造业发展概况。

(2)根据材料二、简要指出唐宋时期家训呈现的新特征。结合所学,分析“新儒学”对宋朝基层教化所起的作用。

(3)根据材料三、结合所学,分别指出新文化运动时期“对传统求解放”和“对西方求解放”的主要表现,并分析新文化运动实现“可贵超越”的原因。

材料一“工匠”一词出现于春秋战国时期。《逸周书.文传解)中记载:“山林以遂其材,工匠以为其器"。东汉的《说文解字》中解释为“工者,巧饬也。百工皆称工、称匠。”《管子。立政》说道:“工事竞于刻镂,女事繁于文章,国之贫也……工事无刻镂,女事无文章,国之富也。”《考工记》中记录了大量有关器物制造的标准尺寸和技术要求,书中从零件制造、工艺应用、材料选择、规格要求以及成品检验等环节都进行了详尽叙述……被封建统治者、士大夫、官吏文人所鄙视的科学技术终究要发展,但是只能在农业、手工业生产实践的基础上,依靠匠人经验的缓慢积累而自发地发展。崇德尚贤、德艺兼修也成为中国古代工匠砥砺技艺、修身养性的专业职责与精神追求。

——摘编自赵薇(中国古代工匠精神特点及其价值追求》

材料二19世纪30年代,德国最初在制造业上采取偷师、模仿英法制造业的方式,假冒伪劣现象严重。1887年,英国在修改《商标法》条款时,带有侮辱性地规定,所有德国进口商品必须标明“德国制造”,19世纪90年代开始,德国在深刻反思的情况下开始学习美国,大力促进应用科学研究。德国工匠勤奋、严谨、有序、热情的工作态度无不体现着宗教追求,充满着理性精神的德国哲学渗透着德意志民族内向、深沉和善于思辨的民族品格。从1907年德国建立第一个旨在主张标准化和批量化生产设计组织——德意志制造联盟起,截至目前德国已经基本建立起了涵盖主要行业与产业的标准起草组织。一战后,德国相继出台了《反对限制竞争法》《企业基本法》等一系列法律法规,用以规范企业的治理结构和能力,并适时进行修订。德国著名的伍尔特集团,自1945年成立以来,始终如一地生产“螺丝";这一单一产品,其产品在很多领域是不可替代的。德国鼓励技术工人移民,在德国工作的技术“工匠",享受永久居留权。德国“工匠”培育的最主要渠道是职业教育,有近80%的年轻人接受不同形式的职业教育,而且职业教育几乎覆盖所有职业。在工匠精神的影响下,德国在机械、钢铁、电气、化工等领域打下深厚根基,“德国制造”声名显赫。

——摘编自徐春辉《德国“工匠精神”的发展进程、基本特征与原因追溯)

(1)根据材料一并结合 所学知识,指出古代中国工匠精神产生及发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代德国工匠精神形成的原因,并分析其影响。

| 朝代 | 夏商周 | 秦汉 | 魏晋 | 宋元 |

| 称谓 | 臣、人、众、野人 | 夫、仆 | 田客、部曲 | 佃客、庄客、农户 |

| A.自给自足封建小农经济的形成 |

| B.土地经营制度的变化 |

| C.历代赋役制度的改革 |

| D.农民经济地位的不断提高 |

材料一 方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。

——《孟子•滕文公上》

材料二 李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”

材料一、二分别反映了哪种土地所有制形式?试分析材料二现象出现的原因。

①土地兼并是其产生的原因之一

②反映了土地制度日益完善

③不能反映出封建统治的阶级基础

④是一种土地国有制度

| A.③ | B.②③ | C.① | D.④ |

材料1:青铜是铜、锡等金属的合金。青铜器在三代主要作为礼器和兵器。

材料2:《左传》记载:“国之大事,惟(祭)祀与(兵)戎。”

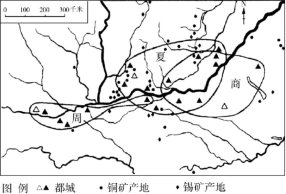

材料3:夏商周三代都城屡次迁移。为发现夏商周三代都城分布的特点与迁移的原因,某学者制作了如下示意图。

观察图,概括夏商周三代都城分布的特点。结合史实,分析其原因。