名校

1 . 《诗经》中《卷耳》、《采薇》等篇描述了西周时期妇女们采集荇菜、卷耳、野麦、野桃、野李等的情景与心情;在《野有死磨》、《兔爰》等篇中记述了西周时期猎人们捕获獐、鹿、雉、鹑、兔、獾,渔夫们设网捕获鳣、鲔等的情况。据此可知,西周时期( )

| A.仍存在着渔猎采集的经济生活 | B.农畜牧业尚未形成独立的经济形态 |

| C.农畜牧业的出现促进文化传播 | D.人们怀念原始社会集体劳作的快乐 |

您最近一年使用:0次

2024-03-26更新

|

411次组卷

|

5卷引用:福建省华安县第一中学2023-2024学年高二5月月考历史试题

福建省华安县第一中学2023-2024学年高二5月月考历史试题辽宁省协作校2024届高三下学期一模历史试题(已下线)专题02 中国古代经济-【查漏补缺】2024年高考历史复习冲刺过关(新高考专用)押新高考第1题 先秦时期:中华文明的起源与奠基 - 备战2024年高考历史临考题号押题(新高考通用)江苏省2024届普通高中学业水平测试等级性考试模拟(四)历史试题

名校

2 . 商周时期的青铜器已经出现一定的人物形象。如图所示,西周中期以前,人物周身添加了大量的神秘纹样,表现为一种夸张且神秘威严的形式。西周中期以后,青铜器上的人物形象没有了之前的狞厉,逐渐表现出写实主义风格。这一转变反映了商周时期( )

| A.民本观念逐渐成为主流 | B.人与自然关系愈发消极 |

| C.理性的思想因素有所增长 | D.社会矛盾逐渐走向尖锐 |

您最近一年使用:0次

2023-11-03更新

|

178次组卷

|

3卷引用:福建省永春第一中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题

名校

3 . 司母戊鼎是迄今为止发现的最大、最重的中国古代青铜器,大鼎腹内壁铸有铭文“司母戊”三个字,据推测是商王祭祀他的母亲戊而铸造的。从铸造痕迹来看,该鼎是用20块范铸成的。经测定,司母戊鼎含铜84.77%、锡11.64%、铅2.79%,与古文献记载制鼎的铜锡比例基本相符。这主要反映商代( )

| A.神权与王权结合的治理模式 | B.青铜冶炼铸造技术工艺高超 |

| C.创造了一种全新的文字体系 | D.青铜器的功能发生重大改变 |

您最近一年使用:0次

2023-10-20更新

|

202次组卷

|

2卷引用:福建省东山第二中学等校2023-2024学年高一上学期期中历史试题

4 . 以下史实反映出当时( )

| 周桓王五年(前715年) | 郑、鲁两国不经天子同意,互换枋、许两地,天子默许。 |

| 周桓王八年(前712年) | 周王室以王畿内十二邑作为交换,取田于郑。 |

| 周简王六年(前580年) | 晋大夫邵至与周王室争夺御邑的田地,经过晋侯调解,邵至承认御田为王室所有。 |

| A.集体劳作形式的迅速瓦解 | B.分封宗法制度彻底崩溃 |

| C.奴隶主土地国有制被破坏 | D.兼并土地现象日益严重 |

您最近一年使用:0次

名校

5 . 《公羊传》中记载,西周时期将土地分为三品:“上田一岁一垦,中田二岁一垦,下田三岁一垦。”即“肥沃不能独乐,稻不得独苦,故三年换主(土)易居。”西周土地能够“三年换主易居”得益于( )

| A.土地买卖自由 | B.铁犁牛耕出现 | C.土地国有制度 | D.重农抑商政策 |

您最近一年使用:0次

2023-09-06更新

|

457次组卷

|

10卷引用:福建省厦门第二中学2023-2024学年高一9月月考历史试题

福建省厦门第二中学2023-2024学年高一9月月考历史试题福建省莆田锦江中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题四川省成都市蓉城联盟2024届高三上学期开学考试历史试题辽宁省沈阳市第一二〇中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题河北省石家庄市第二中学2023-2024学年高二10月月考历史试题四川省内江市第二中学2024届高三上学期第二次月考文综历史试题天津市耀华中学2024届高三10月月考历史试题江苏省常州高级中学2023-2024学年高一上学期期中历史试题(已下线)专题01 先秦至秦汉(3大考点11个易错点)-备战2024年高考历史考试易错题(新高考专用)陕西省西安市长安区2023-2024学年高一上学期期末历史试题

名校

6 . 商人的青铜器具有恐怖、森严的艺术图案和纹饰;而周人的青铜器上出现了一些活泼可爱、写实的动物形象,青铜器重心更低,形体向低矮方向发展(如图1图2)。商周青铜器风格的变化反映了( )

图1 商代兽面纹铜钺 图2 西周马形尊

图1 商代兽面纹铜钺 图2 西周马形尊

| A.礼乐制度的形成 | B.人文意识的增强 | C.冶铁工艺的进步 | D.生产方式的变化 |

您最近一年使用:0次

2023-09-06更新

|

194次组卷

|

5卷引用:福建省厦门第一中学2023-2024学年高二10月月考历史试题

名校

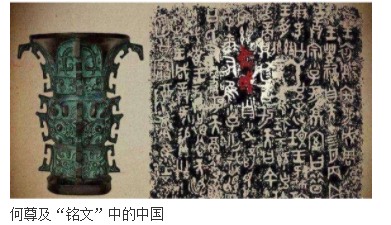

7 . 1963年,陕西省宝鸡市出土了西周早期周成王时的青铜器“何尊”,内底铸铭文12行122字,提到周武王灭商后决定建都于天下的中心,文中“宅兹中国” (下图),与《尚书》等文献记载可互证。此铭文是( )

| A.西周初年定都洛阳的历史见证 |

| B.目前研究“中国”一词的第一手资料 |

| C.西周王朝重视青铜铸造的体现 |

| D.参考上古历史文献《尚书》镌刻而成 |

您最近一年使用:0次

2023-03-31更新

|

232次组卷

|

6卷引用:福建省厦门市国祺中学2022-2023学年高二下学期第一次月考(高考班)历史试题

名校

8 . 《礼记·王制》记载:“用器不中度,不粥(同‘鬻',卖)于市;兵车不中度,不粥于市;布帛精粗不中数、幅广狭不中量,不粥于市;奸色乱正色,不粥于市。”这些规定( )

| A.以手工业官营为基础 | B.限制了商业发展规模 |

| C.有利于规范市场秩序 | D.彰显了贵族经济特权 |

您最近一年使用:0次

2022-11-14更新

|

171次组卷

|

4卷引用:福建省百校2023届高三上学期期中考试历史试题

名校

9 . 《诗经》中有大量诗歌提到了商周时期人们普遍种植的作物,其中,麦主要在河南、山西、陕西一带种植;黄河流域是适宜黍稷生长的好地方,在许多地域性诗歌中可见种植黍稷的描述;稻在山西、陕西和长江及其以南的地区种植较多;菽在陕西比较多见种植。这说明,商周时期( )

| A.农业生产得到发展 | B.区域农业特征显现 |

| C.南北经济联系加强 | D.重农政策得以贯彻 |

您最近一年使用:0次

2022-09-01更新

|

1324次组卷

|

14卷引用:福建省莆田市莆田锦江中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题

福建省莆田市莆田锦江中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题河南省十所名校2023届高三尖子生第一次联考历史试题天一大联考顶尖计划2023届高三上学期第一次考试历史试题湖南省岳阳市2023届高三9月段考历史试题四川省成都七中万达学校2023届高三上学期开学考试历史试题(已下线)学易金卷:2022-2023学年高三历史上学期期中考前必刷卷(统编版)01江苏省南通市海安市立发中学2022-2023学年高一上学期第一阶段检测历史试题辽宁省营口市大石桥市第三高级中学2023届高三10月月考历史试题山东省威海市乳山市银滩高级中学2023届高三10月月考历史试题(B卷)河南省洛阳市新安县第一高级中学2023届高三9月月考历史试题(已下线)专题01周朝政治与经济-2023年高考历史二轮复习高频考点追踪分析与预测(全国通用)云南省曲靖市宣威市第三中学2024届高三上学期开学考试历史试题河南省郑州市河南省实验中学2023-2024学年高一上学期开学考试历史试题河南省洛阳市第三高级中学2024届高三上学期1月阶段检测历史试题

真题

名校

10 . 据下图可知,商、西周青铜器铸造的繁荣( )

| A.推动了南北农业经济进步 | B.依赖大规模商业活动开展 |

| C.反映了南北方联系的加强 | D.缘于统治区域扩大到江南 |

您最近一年使用:0次

2022-06-09更新

|

12805次组卷

|

78卷引用:福建省厦门外国语学校集美校区2023届高三上学期第一次月考历史试题

福建省厦门外国语学校集美校区2023届高三上学期第一次月考历史试题福建省三明市宁化滨江实验中学2022-2023学年高二下学期第一次月考历史试题福建省福州市八县(市)协作校2023-2024学年高一上学期期中历史试题2022年高考全国乙卷历史真题(已下线)2022年高考全国乙卷历史真题变式题训练2022年高考全国乙卷历史真题变式练习2022年高考历史真题模拟题汇编—专题01先秦的文明和社会转型三年(2021-2023)高考历史真题分项汇编——专题02古代中国的经济专题02古代中国的经济—五年(2020-2022)高考历史真题分项汇编(已下线)第01讲先秦时期:从蛮荒时代到文明国家(练)-2023年高考历史一轮复习讲练测(全国通用)(已下线)专题01中华文明多元一体观-备战2023年高考历史一轮复习考点微专题(全国通用)云南省曲靖市罗平县第五中学2021-2022学年高二6月月考历史试题(已下线)第01练先秦时期:中国古代文明的形成与奠基-2023年高考历史一轮复习小题多维练(全国通用)(已下线)专题01先秦时期的经济和春秋战国时期的“百家争鸣”-备战2023年高考历史母题题源解密(全国通用)专题02古代中国的经济-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)五年(2019-2023)高考历史真题分项汇编(全国通用)——专题02古代中国的经济(已下线)卷01中国古代史 - 三年(2020-2022)高考历史全国卷真题分类整理陕西省延安市安塞区高级中学2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题陕西省宝鸡市金台区2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题专题02古代中国的经济-三年(2020-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)河南省郑州市第四高级中学2023届高三第一次调研考试历史试题第01课中华文明的起源与早期国家-【帮课堂】2022-2023学年高一历史同步精品讲义(中外历史纲要上)2022年高考全国乙卷历史真题变式练习中国古代史(已下线)专题01先秦的文明和社会转型-2022年高考真题和模拟题历史分项汇编第1课中华文明的起源与早期国家(分层作业)-【上好课】2022-2023学年高一历史同步备课系列(中外历史纲要上)江西省宜春市丰城市第九中学(日新班)2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题(已下线)第1课中华文明的起源与早期国家(学生学习清单)-【高效教与学】2022-2023学年高一历史同步精品课件(中外历史纲要上)(已下线)专题03图画类选择题-2023年高考历史选择题解题模板陕西省西安市西安交大附中2022-2023学年高一上学期第一次月考历史试题(已下线)学易金卷:2022-2023学年高三历史上学期期中考前必刷卷(广东专用)01第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固(总结提升)-【高分必背】2022-2023学年高一历史期中期末复习记诵笔记(中外历史纲要上)山东省滨州市2022-2023学年高一上学期期中模拟考试历史试题江苏省徐州市第七中学2022-2023学年高一9月月考历史试题(已下线)专题01周朝政治与经济-2023年高考历史二轮复习高频考点追踪分析与预测(全国通用)(已下线)解密01从中华文明起源到秦汉大一统封建国家的建立和巩固-【高频考点解密】2023年高考历史二轮复习讲义+分层训练(统编版通用)河南省南阳市南召县2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题(已下线)专题09历史地图类选择题-高考历史二轮热点题型归纳与变式演练(已下线)专题04反映体现类选择题-高考历史二轮热点题型归纳与变式演练(已下线)微专题02治民与安邦:古代中国的经济发展-【重点提炼】2023年高考历史二轮复习10个微专题(新教材通用)(已下线)核心素养02时空观念-【核心素养+增分题型】致胜2023年高考历史提分专项训练(新教材地区专用)(已下线)考前必会历史题模块一高考历史热点专题一中国古代史热点(已下线)查补易混易错02古代中国经济-【查漏补缺】2023年高考历史三轮冲刺过关(新高考专用)(已下线)回归教材重难点01中华文明的奠基与形成——先秦-【查漏补缺】2023年高考历史三轮冲刺过关(全国通用)(已下线)纲要上第1课-实战高考2024年一轮复习全考点突破天津市第二南开学校2022-2023学年高二下学期第二次月考历史试题云南省昆明师范专科学校附属中学2022-2023学年高二6月月考历史试题(已下线)第1课中华文明的起源与早期国家-【暑假自学课】2023年新高一历史暑假精品课(中外历史纲要上)黑龙江省哈尔滨市顺迈高级中学2022-2023学年高二6月月考历史试题山西省运城市新康学校2023届高三下学期第六次模拟练习文综历史试题第1课·中华文明起源与早期国家之商和西周·随堂练习A卷2024届统编版一轮通史版课时夯基专题练-中国古代史1-1中华文明的起源与早期国家的特征(已下线)(选择50题)主题01从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固-超燃历史一轮课件帮好题帮(新教材)湖北省荆州市沙市中学2023-2024学年高一9月月考历史试题山西省运城市景胜学校(东校区)2023-2024学年高一9月月考历史试题(A卷)安徽省马鞍山市红星中学2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题广东省佛山市南海区罗村高级中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题内蒙古呼伦贝尔市满洲里远方中学2024也高三一模文科综合历史试题北京市丰台区2023-2024学年高一上学期期中联考历史(A)试题黑龙江省佳木斯市第一中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题江苏省苏州市部分学校2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题陕西省渭南市尚德中学2024届高三上学期期中历史试题云南省保山市腾冲市第八中学2022-2023学年高二下学期开学检测历史试题(已下线)专题04 反映体现类选择题(一) - 2024年高考历史二轮热点题型归纳与变式演练(新高考通用)山西省襄汾高级中学校2023-2024学年高一上学期第二次月考历史试题(已下线)专题01 中华文明的起源与早期国家-备战2024年高考历史真题题源解密山西省太原市育英中学校2023--2024学年高一10月月考历史试题(已下线)专题01 西周的政治与经济-2024年高考历史二轮专题复习高频考点追踪分析与预测(已下线)【名校面对面】2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题【名校面对面】2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题江西省新余市第一中学2023-2024学年高一励志班下学期第一次段考历史试题陕西省咸阳彩虹学校南校区2024届高三下学期强化训练(四)历史试题山东省济宁市第一中学2023-2024学年高二下学期开学考试历史试题(已下线)热搜题 高中二轮(全国高考)专题六 图画史料类选择题山东省淄博市2023-2024学年高二2月月考历史试题北京市第九中学2023-2024学年高一10月月考历史试题(已下线)倒计时7天(二)-2024年高考考前20天终极冲刺攻略广东省深圳市高级中学2023-2024学年高二下学期期中历史试题云南省泸水市怒江新城新时代中学2023-2024学年高二下学期期中历史试题