材料一 有子(孔子弟子)曰:“孝弟(悌)也者,其为仁之本与!”

——《论语·学而》

材料二 “行仁政而王,莫之能御也。”“处无为之事,行不言之教。”“明法者强,慢法者弱。”

材料三 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书·董仲舒传》

材料四 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

(1)据材料一,指出仁的根本是什么?结合所学知识,列举春秋战国时期儒家有关仁的政治主张。

(2)概括材料二中的三种主张。结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景?

(3)依据材料三中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

(4)依据材料四,董仲舒所处时代的皇帝与秦始皇对待儒家的态度有何不同?其本质有何特点?

材料一 商周时期的统治者已经产生了“敬德保民”的认知和经验。春秋时期,政治家管仲认为“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心”。孔子主张“为政以德”,提倡统治者应该强修养、克己成仁,实施养民、富民、教民之治。战国时期,孟子提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张,力主君为民而设、统治者要推行“仁政”。

——摘编自严炳洲《从以民为本到人民至上——民本思想在中国的现代化演进研究》

材料二 汉初,经济的凋敝和秦亡的教训使统治者认识到“为富安天下”,只有与民休息、尽快恢复社会经济,才是兴邦的根本出路。汉高祖即位之初,“约法省禁,轻田租,什五而税一”。文帝时“下诏赐民十二年租税之半”。景帝时“三十而税一也”。文景之时,先后“除肉刑”,“欲令治狱者务先宽”。

——摘编自马卫东《中国古代三大治世的历史成因》

材料三 2017年中国GDP总量连续8年位居世界第二位,实现了从低收入国家到中等收入国家的跨越;2017年10月召开的党的十九大提出了社会主要矛盾的最新论断,即“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。

——摘编自门小军《中国共产党对各个历史时期社会主要矛盾的科学分析及其经验启示》

(1)依据材料一、概括先秦时期民本思想的主要观点。(2)依据材料二、概括汉初统治政策的特点。结合所学说明其带来的影响。

(3)依据材料三关于中国社会主要矛盾的论断,说明其提出的背景及历史意义。

材料一 春秋战国时代的士,虽然政治主张不同,但是强烈的政治参与意识是他们共同的特点。儒家的孔子公然提出“学而优则仕”的口号,培养了大批弟子如子路、子贡等参政。孟子更称:“如欲平治天下,当今之世舍我其谁也。”墨家以“兼爱”、“非攻”等立场鲜明的政治学说与儒家并称显学。至于法家,更是以研讨政治权术、建立政治统治、实行富国强兵为宗旨,在战国时代各国先后兴起的众多变法活动中,领导的重任多由这一派的士子担任。即使是老子的“小国寡民”归隐思想,也只是在实现自己政治理论无望的时局下,强烈的政治参与意识的扭曲表现。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

材料二 西周末年,士作为低级贵族从政治结构中游离出来,面临着再就业的选择。士再就业的事实,决定他们必须在自己原有知识的基础之上,根据现实的需要,提出不同的思想观念和解决方案,并在私学的背景之下不断强化自身独特的思想立场,从而形成了百家争鸣的局面。由礼崩乐坏所导致的士的再就业需求促进了私学的兴盛,无论是后世诸子百家的称谓也好,还是九流十家的说法也好,都表明了这一时期中国思想的丰富程度。中国思想由此实现了突破,并确立了中国传统思想的基本精神价值,塑造了国人的精神世界。

——摘编自何善蒙《“士”的再就业与百家争鸣》

(1)根据材料一,概括指出春秋战国时期主要学派治国思想的异同。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括百家争鸣局面出现的背景。

材料一 孔子称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”。孔子企望周之复兴,“如有用我者,吾其为东周乎”。

孟子提出“定于一”,尊新王。“当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也”,他希望改朝易姓之后,重现孔子所说“礼乐征伐自天子出”的盛世。

——据《论语》、《孟子》

材料二 新法规定:立了军功的,按功劳大小升爵受赏;为私利争斗的,按情节轻重处以刑罚。努力务农,精耕勤织,因而获得粮食、布帛丰产的,免除本人的徭役或赋税;国君亲属宗族不是立有战功,经过评定,不得列入谱牒

——《史记·商君列传》

材料三 “万乘之主,有能服术行法……其兼天下不难矣。”“故治民无常……法与时转则治,治与世宜则有功。”

“是故诸侯之博大,天子之害也……万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。”

——《韩非子》

材料四 董仲舒说:“今汉继秦之后,如朽木粪墙矣,虽欲善治之,亡可奈何……为政而不行,甚者必变而更化之,乃可理也……当更化而不更化,虽有大贤不能善治也。故汉得天下以来,常欲善治而至今不可善治者,失之于当更化而不更化也。”“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

——《汉书》

(1)依据材料一,指出孔子与孟子主张的异同。

(2)根据材料二,归纳“新法”的主要内容。

(3)依据材料三,概括韩非子“兼天下”思想的特点。结合所学知识,简述秦在实践法家思想上的成败。

(4)材料四中,董仲舒看到“至今不可善治”的一些问题,提出了“春秋大一统”。依据材料一、一、三,结合所学知识,概述董仲舒“大一统”理论的历史意义。

材料一:孔子称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”。孔子企望周之复兴,“如有用我者,吾其为东周乎”。

孟子提出“定于一”,尊新王。“当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也”,他希望改朝易姓之后,重现孔子所说“礼乐征伐自天子出”的盛世。

——据《论语》、《孟子》

材料二:“万乘之主,有能服术行法……其兼天下不难矣。”“故治民无常……法与时转则治,治与世宜则有功。”

“是故诸侯之博大,天子之害也……万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。”

——《韩非子》

材料三:董仲舒说:“今汉继秦之后,如朽木粪墙矣,虽欲善治之,亡可奈何……为政而不行,甚者必变而更化之,乃可理也……当更化而不更化,虽有大贤不能善治也。故汉得天下以来,常欲善治而至今不可善治者,失之于当更化而不更化也。”“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

——《汉书》

(1)依据材料一,指出孔子与孟子主张的异同。

(2)依据材料二,概括韩非子“兼天下”思想的特点。结合所学知识,简述秦在实践法家思想上的成败。

(3)材料三中,董仲舒看到“至今不可善治”的一些问题,提出了“春秋大一统”。依据材料一、一、三,结合所学知识,概述董仲舒“大一统”理论的历史意义。

材料一 作为一个坚定的孔子的信徒……荀子又是诸子中的一个综合者,他批评庄子“蔽于天而不知人”,但同时对于庄子的天论,有很多的吸收,因此发展出“天人之分”的学说。

——严文明《中华文明史》(第一卷)

材料二 汉代人将孔子予以理想化,以此成为后代儒教历史的起点。可以说在武帝统治时期,儒教进入了支持汉王朝政治的时代……

——[日]鹤间和幸《始皇帝的遗产:秦汉帝国》

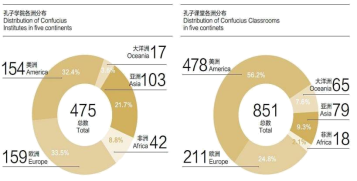

材料三 读图一和图二

儒学的传播 汉朝以后,儒家典籍传入越南、朝鲜、日本等国,这些国家纷纷建立孔庙,实行以儒学为主的开科取士。明清以后,孔子学说传到了西方,欧洲一些思想家也从儒学中得到启发、借鉴和鼓舞。 |

|

图一:儒学的传播 | 图二:2019年孔子学院全球分布图 |

(1)写出材料一中荀子和庄子所属学派,并根据材料概括战国时期各派思想发展呈现的特点。

(2)结合所学知识,谈谈你对材料二中“后代儒教历史的起点”含义的理解。

(3)材料三儒学的传播轨迹说明什么?结合孔子学院分布图和所学知识,概述其设立的意义。

材料一 孔子称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”。孔子企望周之复兴,“如有用我者,吾其为东周乎”。

孟子提出“定于一”,尊新王。“当今之时,万乘之国行政,民之悦之,犹解倒悬也”他希望改朝易姓之后,重现孔子所说“礼乐征伐自天子出”的盛世。

——据《论语》《孟子》

(1)依据材料一,指出孔子与孟子主张的异同,并结合所学知识分析其出现异同的原因。

材料二 “万乘之主,有能服术行法……其聚天下不难矣。”

“故治民无常……法与时转则治,治与世宜则有功。”

“是故诸侯之博大,实好之害也……万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。”

——《韩非子》

(2)依据材料二,概括韩非子“兼天下”思想的特点。结合所学知识,简述秦在实践法家思想上的成败。

材料三 董仲舒说:“今汉继秦之后,如朽木粪墙矣,虽欲善治之,亡可奈何……为政而不行,甚者必变而更化之,乃可理也……当更化而不更化,虽有大贤不能善治也。故汉得天下以来,常欲善治而至今不可善治者,失之于当更化而不更化也。”“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”

——《汉书》

(3)材料三中,董仲舒看到“至今不可善治”的一些问题,提出了“春秋大一统”。依据材料一、二、三,结合所学知识,概述董仲舒“大一统”理论的历史意义。