秦朝彻底废除了周朝的分封制度,全国共设36部,后来陆续增设至40余郡,郡下设县,郡、县主要官员均由朝廷任免,他们通过自战国沿用下来的“上计”制度接受中央考核县以下又有乡、里两级基层管理组织这样,秦王朝的统治由朝廷下至那、县、乡、里,层层控制,国家权力自上而下延伸到社会最底层,又自下而上逐级集中到最高统治者皇帝手中。这也是秦以下中国历代王朝的基本统治模式。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)依据材料概括秦朝管理地方的举措,并分析其影响。从制度的角度观察,隋唐大一统的基础是南北朝的制度遗产。各项制度的渊源虽然不同,但隋唐王朝的基本态度是予以继承而非否定。除了废除九品中正制、实行①科举制之外,②三省六部制、州县制、府兵制、均田制、③租调制等,均得到较好的承袭与实行。贞观之治、开元盛世的施政精神是对既有制度予以严格实行,而非轻易推行制度改易。

——摘编自李磊《试析南北朝至隋唐历史阶段的连续性》

(2)依据材料和所学,从①②③中任选一种制度简述其在隋唐时期的发展及历史作用。序号 | 年份 | 事件 |

① | 1950年 | 《中华人民共和国土地改革法》颁布,指出土改的目的是废除封建土地所有制 |

② | 1954年 | 第一届全国人民代表大会召开,颁布《中华人民共和国宪法》 |

③ | 1956年 | 对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改选基本完成 |

④ | 1978年 | 小岗村率先实行包产到户,之后家庭联产承包责任制逐渐在全国各地推广 |

⑤ | 1992年 | 中共十四大提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制 |

材料一 大一统的政治基础是“要在中央”的中央集权,必须处理好中央与地方的关系,……处理中央与地方的关系主要表现在三个方面:

第一,妥善划分地方行政层级,有效分配中央与地方的权力,并对地方官员权力实施监督。第二,处理好郡县与分封的关系。第三,中央权威、政令畅通是必备条件。

——摘自卜宪群《我国历史上的“大一统”思想与国家治理》

(1)依据材料一并结合所学,说明秦朝的统治措施如何体现了大一统的国家治理?材料二 第二条中华民国之主权,属于国民全体。

第四条中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院,行使其统治权。

第五条中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。

第十六条中华民国之立法权,以参议院行之。

第十九条参议院对于临时大总统认为有谋叛行为时,得以总员五分之四以上之出席,出席员四分之三以上之可决弹劾之。

——1912年《中华民国临时约法》

(2)依据材料二并结合所学,指出《中华民国临时约法》所体现的原则。材料三 1939年1月陕甘宁边区第一届参议会颁布了《陕甘宁边区各级参议会组织条例》,规定:“凡居住边区境内之人民,年满十八岁者,无阶级、职业、男女、宗教、民族、财产与文化程度之差别,经选举委员会登记均有选举权和被选举权。”1940年3月,中共中央发布《抗日根据地的政权问题》,规定抗日民主政府在工作人员的分配上,实行“共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一”。例如,在晋冀鲁豫根据地的临时参议会中有国民党人士50余人;在晋绥根据地,国民党爱国将领范续亭当选为行政公署主任;在苏北根据地,爱国绅士韩国钧当选为临时参议会名誉会长。

——摘编自张海鹏《简明中国近代史读本》

(3)依据材料三并结合所学,简要分析中国共产党在抗日根据地进行政权建设的意义。材料四 第一条中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。

第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

第三条各少数民族聚居的地方实行区域自治。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

第二十一条中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。

第二十二条全国人民代表大会是行使国家立法权的唯一机关。

——1954年《中华人民共和国宪法》

(4)依据材料四并结合所学,简述20世纪50年代我国社会主义政治制度体系初步建立的表现。明法度(法令制度),定律令,皆以始皇起。

——《史记》卷87《李斯列传》

(1)结合所学,谈谈你对材料的理解。元朝行省制是秦汉以来郡县制模式的较高级演化形态。元朝行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或者单纯的地方分权。

——摘自李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(2)依据材料,结合所学,指出元朝在地方管理上的措施及作用。明朝为了保证科举能选拔出不同地域的优秀人才,从1427年起,在会试中实行南北卷。会试录取100人,其中南方60人,北方40人。后来,南北卷演变为南北中卷,录取比例也逐渐稳定,南卷、北卷和中卷的录取人数分别占会试录取总人数的55%、35%和10%。

——摘自普通高中教科书《选择性必修1》

(3)概括材料中明朝选拔人才的特点,并列举出三项我国古代官员选拔制度。1956年9月,中共八大宣布:“我们国内的主要矛盾已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。”

2017年,中国GDP总量连续8年位居世界第二位,实现了从低收入国家到中等收入国家的跨越;2017年10月,中共十九大提出了社会主要矛盾的最新论断,即“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。

——摘编自门小军《中国共产党对各个历史时期社会主要矛盾的科学分析及其经验启示》

(4)阅读材料,结合所学,分别说明中共八大和中共十九大关于社会主要矛盾提出的背景及历史意义。古代统一多民族国家不断发展公元前221年,秦始皇创建中央集权制度。这种制度是适应新兴的封建地主制经济的需要而在战国时期逐步产生发展起来的,秦始皇把这一制度系统化、完善化,并推行于全国。这一制度自中央到地方由三个主要环节构成。第一个环节就是建立大一统国家的元首制度,第二个环节是成立中央政府机构,就是朝廷,以协助皇帝领导全国政治、军事;第三个环节是地方行政制度。

——摘编自严文明主编《中华文明史(第一卷)》

(1)依据材料和所学,指出秦始皇时期中央集权制度的构成及意义。

左侧人物是宁夏固原北魏漆棺画中之“舜"(垂裙帽、窄袖为胡服特点),右侧为河南洛阳北魏孝子石棺画像中之“舜”(宽袍大袖为汉服特点)。 |  上图是南朝画像砖的托盘人物,前两位男性,后两位是女性。都穿大袖口短上衣,腰间系带,下身都穿挎褶(挎褶是北朝应用最广的服饰)。 |

(2)依据材料和所学,对以上两幅图所反映的历史现象进行简要说明。

(3)指出①②的史料类型,简述两则史料在研究唐代制度变化时的价值。

西汉时期,北方地区城市有1187个,南方地区为391个。唐元和年间北方地区城市数量为806个,长江流域及南方地区有1176个。北宋时期,中国形成了以汴京、临安大城市为中心的区域城市群。元时期,西藏形成了宣政院、乌思藏宣慰司、十三万户三级管理体制,十三万户府所在地一般都发展成为具有一定规模的城市。明成祖时,政府相继在长城沿线设置“九边”军事重镇,部分军镇后来成为重要的综合性城市。明朝后期,全国有40多座大的工商业城市,其中有14个位于今浙江地区,16个位于大运河沿线,10个位于长江沿线。康熙十年,清政府在平定准噶尔叛乱后在天山南北广大地区设治管辖,南疆的农耕经济和商业贸易都有一定的发展,由此带动城市的发展。

——摘编自何一民《论中国古代城市空间分布的变化与特点》

(4)依据材料,概括中国古代城市分布的变化。

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一

宜侯矢簋

部分铭文释意:“在四月丁未这一天,周康王对宜地进行占卜之后,命令虞候矢(cè)说:把你迁到宜地,赐给你好酒一卣、圭瓒一陈……赐给你土地和人口。”

材料二

里耶秦简

部分内容释意:“秦始皇二十七年二月,洞庭郡政府下达到所辖各县的政令文书,由各县负责传达到有关官吏与部门,并予以执行……”

材料三 隋朝统一全国后,对门第世家独霸政府的现象,进行改革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委任官职……

——柏扬《中国人史纲》

材料四 康雍乾三朝绘制疆域图简况

| 康熙朝 | 1708年,康熙“谕传教西士分赴内蒙各部、中国各省,遍览山水城廓,用西学量法,绘画地图。”于1718年,完成了《皇舆全览图》。 |

| 雍正朝 | 沿用为康熙朝测绘地图的西方传教士,对于尚不能进行精确测量的西域地区,仍在地图上以虚线标注。 |

| 乾隆朝 | 测绘工作以大清技术人员为主,吸收在准部、回部进行实地测绘地图的成果,订正西藏部分错误。于1760年绘成的更完整、详细的全国地图《乾隆内府舆图》,达到了中国古代地图绘制的最高水平。 |

(1)分别指出材料一和材料二反映的政治制度,并简述其作用。

(2)谈谈材料三中所反映的人才选拔制度的创新之处。

(3)依据材料四和所学,简要说明乾隆朝绘制《乾隆内府舆图》的原因。

材料一 华夏之名在西周已经出现,它成为中原主体居民的总称,四邻的夷、蛮、戎、狄等民族被华夏族概称为“夷”。到春秋时期,四夷的势力有增无减,并且进一步向中原地区发展。华夏和夷狄虽有冲突,但就种族、血缘而言,则与华夷往往存在联系。以婚姻为例,双方通婚的材料见于史载者颇多,如晋文公之母为戎女,其妻亦为狄女。在长期杂居、邻居的过程中,发达的华夏文明对戎狄蛮夷产生了很大影响,戎狄蛮夷的文化也进一步丰富了华夏文明。到春秋、战国之交,进入中原的戎狄诸部绝大部分已融入华夏族当中,曾以蛮自居的楚国也渐不再被视为蛮夷。春秋战国,华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更广泛的族群,最终到秦以后形成了统一而有持久生命力的汉民族。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)依据材料,概括春秋战国时期民族关系的变化,结合所学分析其影响。材料二 论中国政治制度,秦汉是一个大变动。严格说来,要到秦汉,才是中国历史上正式有统一政府。秦以前的中国,只可说是一种“封建的统一”。直要到秦汉,中央方面才有一个更像样的统一政府;而其所辖的各地方,……是紧密隶属于中央的行政区分了。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(2)依据材料二并结合所学,列举秦朝中央与地方政治制度“大变动”的相关史实,并分析其影响。材料三 从制度的角度观察,隋唐大一统的基础是南北朝的制度遗产。各项制度的渊源虽然不同,但隋唐王朝的基本态度是予以继承而非否定。除了废除九品中正制、实行科举制之外,三省六部制、州县制、均田制、租调制等,均得到较好的承袭与实行。

——摘编自李磊《试析南北朝至隋唐历史阶段的连续性》

(3)从材料三中任选一项制度,阐述隋唐时期与南北朝时期制度的继承与发展关系。材料四 1115年冬,“阿骨打用杨朴策,始称皇帝,建元天辅,以王为姓,以旻为名,国号大金”。金朝建国后,完颜希尹仿效汉字楷字,合女真语创制女真字,阿骨打“命颁行之”。自大定十一年起,在科举考试中专设女真进士科。女真人在创制、推广本民族文字的同时,积极学习以儒家思想为中心内容的汉文化。金世宗为了让不懂汉文的人学汉文化,命译经所翻译了《易》《书》《论语》《孟子》等,“朕所以令译《五经》者,正欲女真人知仁义道德所在耳”。

——摘编自陈佳华等《宋辽金时期民族史》

(4)结合材料四,谈谈你对金朝统治措施的看法。材料一 战国时期,“天下共苦战斗不休”,诸如马陵之战、长平之战这样伤亡数万乃至数十万的战役屡见不鲜。

——摘编自《史记》

材料二 秦朝彻底废除了周朝的分封制度,全国共设36郡,后来陆续增设至40余郡,郡下设县。

郡、县主要官员均由朝廷任免,他们通过自战国沿用下来的“上计”制度接受中央考核。县以下又有乡、里两级基层管理组织。这样,秦王朝的统治由朝廷下至郡、县、乡、里,层层控制,国家权力自上而下延伸到社会最底层,又自下而上逐级集中到最高统治者皇帝手中。这也是秦以下中国历代王朝的基本统治模式。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一,推断当时人民的共同诉求。

(2)依据材料概括秦朝管理地方的举措。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括秦统一多民族封建国家建立的意义。

材料一 “虎符”是中国古代君主和皇帝授予臣属兵权后调动军队的凭信物,多以青铜铸造。

名称:杜虎符(注:“杜”为地名)

铭文:兵甲之符,右在君,左在杜。凡兴士被甲,用兵五十人以上,必会君符,乃敢行之。

名称:阳陵虎符(注:“阳陵”为地名)

铭文:甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵。

(1)从上述图文材料中,你可以获得哪些历史信息,根据这些历史信息,你可以得到什么结论。

| 信息 | 结论 |

| 必须在“符合”后,地方才能调兵五十人以上 | A |

| B | 杜虎符产生于统一全国前,阳陵虎符产生于秦统一全国后 |

材料二 假如你是汉武帝时期的参与中央决策的官员,公元前127年,参与一项重大决策的讨论,即是否推行“推恩令”解决王国问题。

(2)请根据下面文本框的内容,在下边文本框内AB两处填写你作为决策者是否同意推行推恩令,并说明理由。

| 背景 | 是否推行“推恩令” |

| 汉初贾谊曾提出“推恩令”未被采纳;景帝采纳晁错“削藩策”,却导致七国之乱;最终不得不以武力平定。 | 推行推恩令,因为削藩可能导致王国叛乱,带来动乱。 |

| (主父偃)说上(武帝)曰:“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿;上以德施,实分其国”。 | A |

| 匈奴虎视中原,北方边患危急,用兵迫在眉睫。 | B |

材料三 元朝同宋一样,把地方分成路、府、州、县,而实际上元代的地方政权不交在地方。乃由中央派出行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方……所以行中书省正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府。

元朝地图

(3)根据材料三并结合所学,归纳元朝在地方行政制度上的创新之处,并分析其历史作用。

材料四 康熙皇帝是清朝最贤明的君主,以下是其统治期间中的重大举措

①智擒鳌拜 ②治理黄河 ③统一台湾 ④反击沙俄

⑤册封班禅 ⑥奏折制度 ⑦平定三藩 ⑧引进农作物

(4)根据材料四所列史实提炼主题,并列举符合主题的举措序号。

(要求:每个主题的材料序号至少两条以上)

例:主题:恢复发展经济____

举措:②⑧

材料一 迨始皇吞六国,统一宇内,统治时期虽极短促,于“古人之遗法,无不革除;后世之治术,悉已创导”。

——摘编自王亚南《中国官僚政治研究》

(1)结合所学知识,说明材料一反映的历史事件及其影响。

材料二 南北朝时期,由于北方少数民族入居中原,服饰呈现出两大特征:

一是汉族服饰吸收了胡服的很多形式,胡服逐渐被全社会所接受,大范围地流行。裤褶就是其中最具典型特点的一种服装形式。汉末,这种服式传入中原地区,并成为汉族的军旅之服。到了南北朝时期,裤褶广泛地流行于民间,成为文武通用、男女皆穿的日常服用。

二是各少数民族政权的统治者也或多或少地采用了汉族的服制礼仪。凡帝、后及公卿百官朝、祭等礼仪之服,一般都沿袭秦汉旧制。这一时期,各民族服饰都在自身传统的基础上融合改进,对中国古代服饰的发展产生了积极深远的影响。

——摘编自重晔《论魏晋南北朝时代的“胡服”风尚》

(2)依据材料二概括南北朝服饰的特点,结合所学分析该特点产生的原因。

材料三 唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”他认为“汉武帝穷兵三十余年,疲敝中国,所获无几;岂如今日绥之以德,使穷发之地尽为编户乎!”他认识到武力征服并不是解决民族问题的长久之计,以文德怀柔与抚恤为主,以威服和战争为辅。一旦战争胜利则主动和解,

甚至不惜实行“和亲”政策,以达到“四海升平,天下一家”的目的。通过联姻的方式,怀化对方,增进民族情感,平息战争,推动民族交融。

——摘编自李少玉《浅谈唐太宗治国理念里的和谐意识》

(3)依据材料三概括唐太宗处理民族关系的特点。

材料四 清代的雍正皇帝曾说:“中国之一统,始于秦,塞外之一统,始于元,而极盛于我朝”。

——摘编自刘晓东《“华夷一家”与新“大一统”》

(4)据材料四并结合所学知识,概述“塞外之一统,始于元,而极盛于我朝”的表现。

材料一 秦朝彻底废除了周朝的分封制度,全国共设36郡,后来陆续增设至40余郡,郡下设县。郡、县主要官员均由朝廷任免,他们通过自战国沿用下来的“上计”制度接受中央考核。县以下又有乡、里两级基层管理组织。这样,秦王朝的统治由朝廷下至郡、县、乡、里,层层控制,国家权力自上而下延伸到社会最底层,又自下而上逐级集中到最高统治者皇帝手中。这也是秦以下中国历代王朝的基本统治模式。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)依据材料概括秦朝管理地方的举措,并分析其影响。

材料二唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍(指户口册)浸坏……至是(780年),炎建议作两税法……户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差……居人之税,秋夏两征之……其租庸杂徭悉省……天下便之,人不土断而地著,赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诫而奸无所取,自是轻重之权始归于朝廷。

——《旧唐书·杨炎传》

(2)参考材料二,模仿下面的示例,用简洁的语言解释两税法。

| 示例:察举制 西汉开始实行的选官制度。 由地方长官在辖区内考察、选取 人才并推荐给上中央,经考核再任命官职。察举制的实行,为有才干的人提供了比较公平的竞争机会,初期为政府招揽了人才,但后期被权门势族把持。 | 两税法: |

材料三

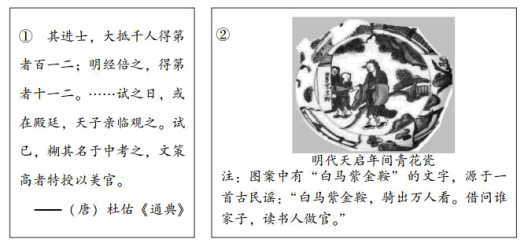

(3)分别指出材料①②的史料类型。依据材料和所学,概括科举制的特点。

材料四 975年,宋太祖下诏:“向者登科(科举应考人被录取)名级,多为势家所取,塞(阻隔)孤贫之路。今朕躬亲临试,以可否进退,尽革前弊矣。”此后君王都沿用此制度,选拔有才干的贫寒士子充实官员队伍……宋太宗时,“国家开贡举之门,广搜罗之路”,允许工商业者及“奇才异行、卓然不群者亦许解送”,以至于“工商之子亦登仕进之途”。

——摘自唐凯麟主编《中华民族道德生活史》

(4)依据材料四,简述北宋初年在科举考试资格和录取方面的改革措施,并结合所学分析其作用。