| A.君主专制的强化 | B.分裂走向统一的趋势 |

| C.政治发展不均衡 | D.中枢机构的权力变化 |

| A.推动少数民族汉化 | B.巩固东晋的统治基础 |

| C.改革九品中正制度 | D.促进南北文化的交流 |

材料一 《隋书·食货志》中记载:“晋自中原丧乱,元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨立郡县,往往散居,无有土著。……其无贯之人,不乐州县编户者,谓之浮浪人,乐输亦无定数,任量,准所输,终优于正课焉。都下人多为诸王公贵人左右、佃客、典计、衣食客之类,皆无课役。”……据《宋书》记载:“及至(东晋)大司马桓温,以民无定本,伤治为深,庚戌土断,以一其业。于时财阜国丰,实于此。自兹迄今,弥历年载,画一之制,渐用颓弛。……于是(宋公刘裕)依界土断,唯徐、兖、青三州居晋陵者,不在断例。诸流寓郡县,多被并省。”

——据《隋书》《宋书》等整理

材料二 “侨置郡县”的建立给南方的郡县制度、行政区划和户籍带来极大的混乱,因此东晋南朝政府以整顿户籍、搜括人口为主要目的的所谓“土断”先后实施了十次。侨户“土断”后皆入白籍,成为国家的正式编户,并且从“土断”注籍到正式课租,给予新附侨户一定的优复期限。其中桓温和刘裕在实施“土断”后,国家都出现“财阜国丰”的局面,刘裕“土断”的成功和王、谢为首大族的衰颓密切相关。……东晋南朝虽屡经“土断”,仍然是“弥山满海,皆是私役”。

——摘编自曹文柱《关于东晋南朝时期的“土断”问题》

(1)根据材料并结合所学知识,概括东晋南朝进行户籍整顿的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评述东晋南朝的户籍整顿。

| A.农业生产遭受重创 | B.户籍管理更加严格 |

| C.庄园经济有所加强 | D.门阀势力无限膨胀 |

| A.专制皇权受到削弱 | B.江南士族垄断政权 |

| C.皇权与士族特权间相互制衡 | D.分权体制削弱了政府统治力 |

| A.士族的形成 | B.邻保制的出现 | C.里甲制的出现 | D.坞堡的形成 |

| A.说明世家大族垄断政权 | B.导致士族庄园盛极一时 |

| C.表明察举制仍是选官主流 | D.一定程度上侵夺了皇权 |

材料一 在东汉末年至魏晋时期,随着土地兼并的日益发展,土地越来越集中在少数世家豪族手中,国家对土地的控制已经无能为力,大批“编户齐民”,则成了世家豪族的依附农民……他们把依附于他们的农民组成私人家兵,从而形成了一股颠覆旧王朝的强大力量。西晋末王朝内部矛盾激化,宗室诸王争权夺位,战祸连年。八王之乱中,借夷狄以平中国,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌得以入主中原,自公元304年匈奴刘渊称王起,少数民族纷纷各霸一方。

——摘编自尹辰《魏晋南北朝分裂割据的成因及其后果》

材料二 西晋内迁各族示意图

材料三 西晋末年永嘉之乱,中原人民在阶级和民族的双重压迫下,纷纷越淮渡江,相率南下。此后中原每一次较大的政治变动,如淝水之战、刘裕北伐等,都有一次较大规模的人口南徙。据研究,截至刘宋为止,南渡人口约共有90万,占当时刘宋全境人口的1/6。西晋时北方诸州,约700余万口。南渡的90万口占其1/8。北来的侨民集中在长江上游的成都平原、江汉流域的襄阳、江陵、武昌以及长江下游的今江苏省境内。……史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的久远进步,开辟了道路。

——改编自曹文柱等著《乾坤众生》整理

主题二 南方经济开发与士族势力强盛

材料四 西晋末年,北方陷入了少数民族割据混战的局面,中原地区人民被迫四处流迁。而东晋的建立,为南迁百姓提供了一个庇护所。在南迁人民的影响下,南方农业的生产工具和耕作技术获得了较大的提高,使得南方自然条件的优越性得以体现。此外,麦、菽等北方农作物在南方大量种植,使江南地区由水稻一收转向稻麦双收,粮食产量大幅度增加,长江流域成为重要的粮食产区,江南地区的经济地位也日益提高。

——摘编自刘璐《试析魏晋南北朝时期社会经济发展的特点》

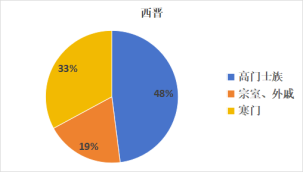

材料五 东汉时期,士大夫以经术起家,凭借特有的文化权力日益“士族化”,依靠“累世经学”以达到“累世公卿”的目的。士人在政治上得势后,便转而扩张家族的土地与财富,使得家族与政治结合,逐步构成了门阀的基础。曹魏时期的世家大族式家族组织具有血缘家族的一般性质和功能,又有明显的政治、军事色彩,随着九品中正制的出现,其政治色彩日渐突出。以士大夫官僚为核心,形成家族式政治集团,随之发展成门阀士族。在两晋的门阀专政下,士庶之分如天地之隔,连士族中的卑门和高门在权力上也有着天差地别,朝廷的要职多由高门门阀出身的人担任,并由以王、桓、谢等大姓为代表的北方士族垄断政权,封锢山泽,依官品占田。

——摘编自徐国富《浅述魏晋南北朝的门阀制度》

主题三 民族交融

材料六 羯族人石勒建立了后赵,重用“博涉经史”的汉族人张宾为谋主,言听计从;派官员到各地劝课农桑;还设立太学和郡国学,并且建立秀才、孝廉试经之制来选拔官员;前秦苻坚任用寒门人士王猛,按照汉法改革政治,发展经济、文化,并亲临太学,考查学生的经义优劣,奖励儒生。随着游牧民族的南下,畜牧及与其有关的生产技术也传到了中原地区。《齐民要术》记载,牛、马、骡等牲富的饲养、役使方法逐步为汉人所接受,并且汉人也采用了烧烤、兽肉、奶酪为饮料的胡人习俗。胡语、胡戏、胡歌、胡乐、胡舞等也广泛流传开来。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

材料七 十六国北朝时期,匈奴、鲜卑、氏、羌等少数民族在中原建立政权后,不同程度上都面临着如何处理族群关系的考验。天兴元年( 398年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年采用大臣崔宏建议,“自谓黄帝之后,以土德王”。孝文帝迁都洛阳后,积极推进改革,改鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍。太和十六年(492年),文帝下诏祭祀“唐尧于平阳,虞舜于广宁,夏禹于安邑,周文于洛阳”。

——摘编自马溢澳《拓跋鲜卑的“中国”认同》

材料八 魏晋南北朝时期的民族融合过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非只是单向的,而是双向甚至是多向的。伴随着胡族入居中原,背景广阔的异质文化汇入汉族社会,在对传统文化造成剧烈冲击的同时,也为其带来了新鲜而有活力的因素。实际上正是由于文化融合的多元格局,特别是得益于突破国家、民族、地域限制的“丝绸之路”的畅通,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

——阴法鲁、许树安、刘玉才《中国古代文化史》

主题四 统一的因素

材料九 三国两晋南北朝尽管长期处于分裂动荡局面,但西晋仍实现了短暂的统一,之后苻坚建立的前秦、鲜卑族建立的北魏都曾结束北方的混乱局面。随着孝文帝改革等措施的推动下,少数民族与汉人之间的交往愈发频繁。长期的分裂战乱给人民带来极大的灾难,为躲避战乱,大量人口南迁的同时也促进了南方经济的开发。

材料十 南北朝上承东晋十六国的混乱局面,本身虽仍处于分裂状态,但乱局已经趋于简化。对于这个时代,学术界的看法和表述不尽一致。

钱穆在《国史大纲》中说:“南北朝本是一个病的时代。此所谓病,乃指文化病。若论文化病,北朝受病转较南朝为浅,因此新生的希望亦在北朝,不在南朝。”唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》一书认为,东晋南朝代表着三国西晋以来中国历史发展的正常道路,……“从更长的历史视野来看”,唐代的变化不过是对东晋南朝的继承或衔接,即南朝化。

——摘编自钱穆《国史大纲》、唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》

*基础测评*

(1)根据材料一并结合所学知识,分析魏晋时期长期分裂的原因。

(2)依据材料二,指出魏晋时期人口迁移的主要趋势。

(3)根据材料三,概括两晋南北朝时期人口迁徙的主要特点。

(4)根据材料四并结合所学知识,分析魏晋时期江南地区成为重要粮食产区的原因。

(5)根据材料五,概括魏晋时期门阀士族在政治、经济上的特点。

(6)据材料六,概括这一时期民族交融的表现,并结合所学知识,简析其积极作用。

*能力提升*

(7)根据材料七并结合所学,概括北魏统治者强化“中国认同”的措施,并从“中华民族发展“的角度,分析其历史意义。

(8)据材料八并结合所学知识,指出民族文化融合对中国历史造成的影响。

(9)根据材料九并结合所学知识,分析魏晋时期在分裂中孕育着的统一因素。

*历史纵横*

(10)依据上述材料十,学者的学术分歧主要在哪里?对此谈谈你的看法,并运用所学知识进行说明。(要求立场明确,观点清晰,史实运用正确,说理透彻,表达精炼。)

| ●及帝(晋元帝司马睿)登尊号,百官陪列,命导(王导)升御床共坐。导固辞,至于三四,曰:“若太阳下同万物,苍生何由仰照。” ●帝初镇江东,威名未著,敦(王敦)与从弟导等同心翼戴,以隆中兴,时人为之语曰“王与马,共天下。” |

| A.贵族世袭特权 | B.士族逐渐崛起 |

| C.门阀势力显赫 | D.统治根基不稳 |

材料 古代中国部分地名及由来

| 地名 | 由来 |

| 呼和浩特 | “浩特”在蒙古语中意为众多人口居住的“城镇”。隆庆五年,明廷册封鹤靶土默特部首领为“顺义王”,在长城沿线开放了数十处马市、民市。一时间,“边民垦田塞中, 夷众牧马塞外”。俺答汗下令筑起了“库库和屯(即呼和浩特)”城,从此土默特部从草原游牧过渡到了定居生活。 |

| 南徐州.(今镇江) | 东晋陆续建立许多与士族的北方旧籍同名的侨州、侨郡、侨县。 |

| 上海嘉定、江西兴国等 | 当南方新开发的土地人口上升到一定规模后,被析出或设置新的行政区划由年号获新名称。江西兴国取自于北宋皇帝宋太宗年号,上海嘉定取自于南宋皇帝宋宁宗年号。 |

| 析津府(今北京) | “天人感应”理论中有一项内容:“分野” ,即将天空划分成不同的星区后,将其与陆地上的行政区划对应。星次“析木”对应东北方。公元1012年,辽圣宗耶律隆绪将辽帝国的南京幽州(今北京)改为意为“析木之津”的“析津府” |

——摘编自《国家人文历史》2022年6月上第11期

(1)根据材料并结合所学知识,列举明朝在蒙古的边疆治理方略并分析其意义。

(2)根据材料并结合所学知识,分析东晋朝廷取地名“南徐州”的原因。

(3)结合以上材料,概括影响中国古代地名的主要因素。