材料一 在唐代,来华的西方各族人员,人数众多,规模空前。唐帝国的首都长安,就居住着来自欧、亚各地的侨民,成为古代的世界大都会。开通的社会风气,使当时长安人的服饰都受到西方的影响。妇女常常身披仿自中印度的披肩,头戴步摇(一种流行于萨珊波斯的耳环),男子汉“着胡帽”,更是司空见惯的现象。在沿海和内地的一些城市,更聚居着越来越多的来自西方的客商。

——何芳川、万明《古代中西文化交流史话》

(1)依据材料一和所学知识,概括唐代对于外来文化兼容并收的史实。分析这种文化包容状态形成的背景。

材料二 晚清时期西学东渐大事记

| 1 | 1842年 | 魏源在林则徐等所译《四洲志》基础上编成五十卷《海国图志》。 |

| 2 | 1849年 | 徐继畬编撰《瀛环志略》,介绍亚洲、欧洲、非洲、美洲等地的风土人情。 |

| 3 | 1859年 | 李善兰、伟烈亚力合译《代微积拾级》,传入中国的第一部高等数学著作。 |

| 4 | 1863年 | 徐寿编译《汽机发初》,介绍蒸汽机的专著。 |

| 5 | 1871年 | 贾步纬编译《航海通书》,为清朝南洋、北洋海军进行测量的重要工具书。 |

| 6 | 1895年 | 英国人李提摩太译的《泰西新史揽要》,介绍19世纪欧美各国发展史。 |

| 7 | 1899—1904年 | 严复先后翻译出版《群己权界论》(即穆勒《论自由》)和《法意》(即孟德斯鸠《论法的精神》)等著作。 |

| 8 | 1903年 | 赵天骥译《法国革命战史》,罗伯雅译《共和政体论》 |

| 9 | 1909年 | 李佳白选译《欧美强国宪法汇编》 |

(2)以“西学传播与中国近代社会变迁”为视角,对上述表格所蕴含的历史信息进行解读。

材料一 在唐代,来华的西方各族人员,人数众多,规模空前。唐帝国的首都长安,就居住着来自欧亚各地的侨民,成为古代的世界大都会。开通的社会风气,使当时长安人的服饰都受到西方的影响。妇女常常身披仿自中印度的披肩,头戴步摇(一种流行于萨珊波斯的耳环),男子汉“着胡帽”,更是司空见惯的现象。在沿海和内地的一些城市,更聚居着越来越多的来自西方的客商。

——何芳川、万明《古代中西文化交流史话》

材料二 文学作品能在一定程度上反映时代的真实性,如陈寅恪认为《桃花源记》反映了西晋末年盗贼并起,中原避难之人或远离本土迁至他乡,“其不能远离本土迁至他乡者,则大抵纠合宗族乡党,囤聚堡坞,据险自守,以避戎狄盗寇之难”,即反映了十六国时期北方人民的历史情况。

(1)依据材料一和所学知识,概括唐代对于外来文化兼容并收的史实。分析这种文化包容状态形成的背景。

(2)依据材料二,尝试写出你所知道的反映唐代历史的一句诗,并说明其所反映的历史内容。

材料一 春秋时期,随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡,作为新的行政建制。郡县的长官,由君主委派官员直接管理。

——张岂之《中国历史十五讲》

材料二 (太宗时)彦博曰:“王者之于万物,天翻地载,靡有所遗,今突厥穷来归我,奈何弃之而不受乎!孔子曰:有教无类。欲救其死亡,授以生业,教之礼义,数年之后,悉为吾民,选其酋长,使入宿卫,畏威怀德,何后患之有?”上卒用彦博策,处突厥降众。

——《资治通鉴》

材料三 中国明代的封建专制制度却起着完全不同的历史作用。它主要是建立在宗法性的自然经济基础和封建阶级结构之上的,因此,他就把维护封建地主阶级的政治统治当作自己的根本任务。

——郝侠君《中西500年比较》

(1)根据材料一,结合当时背景指出,在地方长官的任用方式上,春秋时期出现了什么重大变化?此变化有何原因?

(2)据材料二指出唐太宗处理东突厥问题采取了什么办法。

(3)明代的封建专制统治者采取了哪些维护封建统治的措施?对中国国家社会形态的走向上产生了什么影响?

材料一 随着西汉社会经济的发展,商人势力逐渐膨胀,……严重影响中央财政收入。公元前119年,汉武帝令“初算缗钱”,向工商业主、高利货者征收资产税,并处罚隐瞒资产或申报不实者。后又下令“告缗”,鼓励民众告发不如实申报的商人,结果“商贾中家以上大氏破”。

——摘编自邱树森、陈振江《新编中国通史》

材料二 西汉钱币使用非常普遍,除黄金、铜钱外基本没有其他物品用作交换媒介。到东汉,黄金首先退出了流通领域,而布帛在交换中的作用日益重要,原来用钱币支付的赏赐、犯罪赎金、人头税等渐次改为布帛。

——张帆《中国古代简史》

材料三 隋唐时期,西北是全国政治中心。西北指陕、甘、宁、青、新五省(区),面积占全国1/3,是丝绸之路的主要通道。因西北少数民族的军事威胁,政府驻戍庞大的军队,并将营农和防边结合。为持久计,隋在陇右、河西、西域等地屯田,唐代严管州军屯政,每年举行“屯官叙功”,以示考核。当时全国屯田992屯,关内、陇西与河西三道占584屯。西北屯田减轻了政府的财政压力和百姓的免输之劳。屯田之外,隋唐还在西北发展官牧业,蓄养的战马数量庞大,还能满足宫廷、政府厩马、祭祀和宴飨之需。唐太宗平定突厥后,对塞内民族“怀柔”,进贡者备尝其值,广设市场,敞开渠道,满足各族不同的物资需求。安史之乱前,西北“自安远门西尽唐境万二千里,闾阎相望,桑麻翳野”。

——摘编自李清凌《西北经济史》

(1)根据材料一,指出汉武帝采取的措施及其目的。为实现这一目的,汉武帝还有哪些举措?

(2)材料二反映了什么历史现象?从中你能得出什么结论?

(3)根据材料三和所学知识,概括隋唐时期西北地区开发的原因。

材料 吐蕃王廷官制,原来专设大论(宰相)一人,统领内政外交,权力极大,往往难以控制。松赞干布深感改革的必要,于是在大论以外,增设宰相多人,其中有小论(副相)兵马都元帅宰相同平章事、副元帅同平章事,统领全队。此外,还有掌管民政的四个最高长官,都称为“宰相同平章事”,他们与大论共掌国政,一切重大国事都由宰相会议研究决定,报请赞普批准后执行。在宰相之下设置各类官员,分掌各种政务。其中有曩论(内相),掌管官员升迁调补等内政,相当于吏部尚书纰论(外相),相当于鸿胪寺卿,掌管外国使臣的接待等外政事务。“岸奔”(度支使),分掌财政。资悉波折逋(大会计官),掌管征收赋税。喻塞波掣逋(断事官长),又称“整事大相”,掌管刑政,相当于刑部尚书。此外还有掌管宣发诏令的给事中等官员,合称宰相僚属。在上述诸官中,大论最尊,总揽政务,事无大小,必须由他批准。上述的官职都由贵族担任,父死子代,世袭其职。这样国家政治、军事等各项政务由王廷统一管理,贵族就不能各行其是,加强了王廷权力。

——白寿彝《中国通史》

(1)根据材料,归纳吐蕃松赞干布官制改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,吐蕃松赞干布改革的原因和影响。

材料一 历代王朝重视法典编撰,自隋唐起历代法典都规定“十恶”(含侵犯朝廷和皇室的谋反、谋叛、谋大逆、大不敬,涉及家族伦理道德的恶逆、不孝、不睦、内乱,以及不义、不道) 之罪,由于重公权轻私权,因此国家刑法发达,而涉及民间田土钱债的民事行为则视为细事,缺乏应有的法律。除皇帝外,朝廷中的行政高官也握有不等的司法权,地方临民之官,既是行政长官也是司法长官,二者合二而一。

——摘编自张晋藩《解读中华法系的本土性》

材料二 早在初建布达拉宫时,松赞干布就曾招请许多汉族工匠到拉萨献技,使吐蕃建筑受到了汉民族的一定影响。五世达赖重修布达拉宫时,清朝康熙皇帝还特派了 114 名汉族工匠前往拉萨协同修建。在藏汉等各族工人齐心协作下,布达拉宫得以顺利完成。布达拉宫的许多殿堂都采用了中原汉式传统的建筑方法,同时又按照藏族独特的建筑风格和宗教精神,在某些地方进行了创造性的加工。如宫顶正脊的两端,除有仙人抱角、兽吻飞檐等,还设计了独具特色的宝珠、 宝瓶等。

——摘自郭卫平《从布达拉宫看西藏地方与祖国的关系》

材料三 徽派建筑明显不同于中国其他的民居建筑,黑与白是徽派建筑外观仅有的两种颜色。……走进村庄高耸的马头墙更让人体会到这些百年老屋过去的荣耀……这些老屋内部的繁复 精致与外部的简洁纯粹形成鲜明的对照。徽派建筑在内装修上讲究工笔画的精雕细琢,徽派建筑 中的三雕:木雕、砖雕、石雕在这里体现得淋漓尽致。

——《世界遗产在中国之皖南古村落 西递·宏村解说词》

(1)根据材料一,概括中华法系的特点。结合所学知识,指出唐太宗时期“重视法典编纂”的 表现及其体现的原则。

(2)根据材料二结合所学,提炼布达拉宫的建筑风格并概括这一建筑风格形成的原因。

(3)布达拉宫与皖南古村落代表了不同性质的建筑,布达拉宫代表了宫殿建筑,皖南古村落代表了江南古民居。根据材料二、三结合所学,①用具体实例说明布达拉宫的建筑风格。②简析徽派建筑的特色。请选择其一并作答。

材料一 史书上记载:"贞观十五年春正月甲戌,以吐蕃使者禄东赞为右卫大将军,禄东赞是吐蕃之相也,……诏以琅琊长公主外孙女妻之",唐代画家阎立本所做《步辇图》反映了这一重大历史事件,图中唐太宗端坐于布辇之上,左一为翻译官,左二为使者禄东赞,左三为唐朝官员。

材料二 三省六部制是政治文明的一大进步。唐代中书、门下、尚书三省职权的分配如下:中书省主管命令的拟定,经过画敕成为皇帝的命令后再送达门下省。门下省对每一道命令都有副署权,如果门下省不同意副署,中书省的命令就不能下达。诏书经过门下审核以后,送到尚书省执行。尚书省是最高权力执行机关,总揽六部。这样,在最高决策权和最高行政权之间形成了一种较为有效的权力制约机制。

——摘编自王小甫等《创新与再造——隋唐至明中叶的政治文明》

材料三 “天下英雄,入吾彀中矣!”

——唐太宗

(隋唐开始的)科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列,其中包括着一大批极为出色的、有着高度文化素养的政治家和行政管理专家。这样一来,在社会的等级阶层之间,也就必然会出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚,也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

材料四 大概终唐之世,对于唐太宗总是一味的赞扬,不允许也不可能出现贬斥的评论。五代后晋时,刘昫等编撰《旧唐书》,说:“贞观之风,到今歌咏。”这是有事实根据的。宋代以后,对唐太宗及其“贞观之治”的评价基本上是肯定的,歌颂的,同时开始对他的个人品行有所非议了,对贞观政事的得失也有所评论了。……自宋、元至明、清,封建统治者之所以歌颂唐太宗,一个重要的原因就在于宣扬儒家的“仁政”。不少帝王如明朝宪宗、清朝康熙、乾隆等,都曾极力推崇《贞观政要》,把唐太宗视为治天下的圣君。值得注意的是,南宋朱熹别有一番议论:“太宗之心,则吾恐其无一念之不出于人欲也,直以其能假仁借义,以行其私。而当时与之争者,才能知术既出其下,又不知有仁义之可饬。是以彼善于此,而得以成其功耳。”

——赵克尧、徐道勋《唐太宗传》

(1)材料一反映的是什么历史事件?结合材料二指出图中唐朝官员可能供职于三省六部制中六部的哪一部?

(2)结合材料二与所学知识,简述唐代三省制的运作程序,并分析这一制度的主要优点。

(3)据材料三并结合所学知识,概括科举制对中国古代政治的影响。

(4)根据材料四并结合所学知识,归纳从唐至清,对唐太宗的评价发生了怎样的变化?这一变化说明了什么?

材料一 长安城实行严格的“坊”“市”隔离制度。政府规定,“其市当以午时击鼓二百下,而众大会,日入前七刻击钲三百下散”。市内除了唐人外,还有许多高鼻深目的波斯人、大食人以及日本人、高丽人,还有黑人。回鹘衣装、胡旋舞、高丽乐等深受唐人喜爱,广为流行。

——摘编自《唐前期长安城的商业》

材料二 中国的手工业蓬勃发展可见一斑。四川、云南是丝织业中心,其丝织品除了满足国内需要,可以大量出口国外。陶瓷业也很发达,全国有二十多个著名窑址。中国的东南沿海多优良港湾。其周围有造船工场,能够造出载重量大、适合远航的海船。这些优势远大于陆上贸易。而陆上贸易由于安史之乱后出现很大风险,于是海上贸易更加繁荣起来。

——摘编自林家劲《唐代广州与南海的交通》

(1)根据材料一,归纳唐朝前期长安的城市特点,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料二,概括归纳唐朝海上贸易发达的原因。

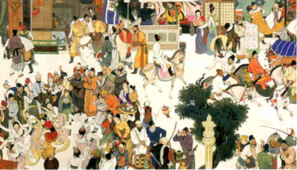

材料一 唐朝长安西市图

(1)从“贞观之治”到“开元盛世”,是中国古代的繁荣时期。观察材料一,说明唐朝盛世表现在哪些方面?结合所学知识概述唐朝对东亚国家产生的影响。

材料二 康乾盛世,是我国古代又一个辉煌的盛世。1793年,觐见乾隆皇帝的英国使臣马嘎尔尼却感慨地说:“中华帝国只是一艘破败不堪的旧船”。

(2)根据材料二并结合所学知识,对比同一时期的中国和英国,从政治、经济、科技、对外关系方面说明马嘎尔尼的观点。

材料三 我国部分工农业产品国家指令性计划产品所占比重统计表(单位%)

| 工业产品产值 | 工业消费品价格 | 农副产品价格 | |

| 1984年 | 100 | 100 | 100 |

| 1993年 | 11.6 | 10 | 15 |

注:以1984年为100%

——根据宋则行、樊亢《世界经济史下册》改编

(3)根据材料三概括中国经济体制的变化。结合所学知识分析促成这种变化的原因。

(4)从中国古代的强盛、近代的沉沦、当代的崛起中,你得到了什么启示?

| A.唐国力强盛,有能力用武力击退少数民族的进攻 |

| B.唐时北方无边患,长城已失去防御作用 |

| C.唐统治者尊崇道教,倡导无为而治 |

| D.唐采取开明的民族政策,周边少数民族与唐关系缓和 |