材料 古代丝绸之路是东西方经济、政治、文化交流的主要通道。丝绸之路的缘起、发展,形成丝绸之路多种混合型文化内涵,阐释丝绸之路的文化就是阐释中华民族多样性人文性格。有学者指出,“中华文明具有的连续性、创新性、包容性、和平性等特点,在丝绸之路上跨越两千年的交流交往交融中表现得尤为突出。……丝绸之路精神是对中华文明内涵的最好诠释”。

——摘编自来永红《丝绸之路的文化内涵及其当代价值探讨》

请以“丝绸之路的文化内涵”为主题,任选角度,自拟论题,运用所学知识加以阐释。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)材料

| 学者 | 出处 | 主要观点 |

| 苏仲湘 | 《论“支那”一词的起源与荆的历史和变化》 | 中国南部通往印度的通道出现的时间,早于从中国西北部通往国外通道出现的时间 |

| 伍加伧、 江玉祥 | 《古代西南丝绸之路研究》 | 西南丝绸之路是中国和印度两大文明古国最早的联系纽带,战国时四川的丝绸就是通过这条道路传到印度的 |

| 胡绍华 | 《西南丝绸之路》 | 在我国西北丝绸之路形成前的两个多世纪内,西南地区就出现了一条国际交通大道……这是我国通往南亚、西亚以及欧洲的最古老道路 |

| 陈茜 | 《川滇缅印古道初考》 | 西南丝绸之路在公元前4世纪就已开通;二千多年来一直是我国西南地区的一条重要国际交通线,虽然没有特别大的发展,但却从未长期间断过 |

——摘编自梁州《十多年来西南丝绸之路研究综述》

(1)根据材料并结合所学知识,指出汉武帝时期西南丝绸之路发展的条件。

(2)根据材料并结合所学知识,说明西南丝绸之路的历史价值。

材料一 史料一 是时天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁逃,而常怨仇匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,乃募能使者。(张)骞以郎应募,使月氏……经匈奴,匈奴得之……后骞与其属亡乡月氏,至大宛。时大月氏既臣大夏而居,地肥饶,少寇,志安乐,又自以远汉,殊无报胡之心。骞竟不能得月氏要领。

——[西汉]司马迁《史记·张骞出使西域》

史料二 及开西域,遣张骞使大夏还,传其旁有身毒国,一名天竺,始闻有浮屠(佛陀,原指佛教的创始人释迦牟尼)之教。

——[北齐]魏收《魏书·释老志》

材料二 公元前60年,西域都护府设立,总护西域三十六国。有汉一代,中央政府任命的西域都护有20余人,以东汉的班超最为著名,汉和帝称赞班超“得远夷之和,同异俗之心”。除西域都护府等中央派出机构外,西域地方事务由汉朝册封的西域诸国君长具体管理。据《汉书·西域传》记载,这些地方官员达376人,“皆佩汉印绶”。自汉代以后,历代中央王朝,都把西域视为故土,设置机构行使管辖权,如东汉的西域长史府、唐朝的安西大都护府、北庭大都护府、元代的行省制、清代的伊犁将军等。1884年,清朝政府批准新疆建省,改称西域为“新疆”,实现政治体制的划一。在西域都护府的管护之下,古老的丝绸之路上,使者相望于道,商旅不绝于途,架起了东西方沟通交流的陆上桥梁,惠泽后世、影响深远。

——摘编自王珍《西域都护府:开创中央王朝有效管理西域的先河》

(1)根据材料一的两则史料探究张骞出使西域的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国古代管护西域的特点,并简析其影响。

材料 秦汉“中国一统”,首次以单一式的“车同轨,书同文,行同伦”及郡县官僚制管辖编民,将黄河中下游与长江中下游农耕区整合为一体,为汉唐文明的辉煌及辐射周边提供了必要的政治秩序及演进基础。元明清“华夷一统”囊括中土和塞外,形成了华夷多元的复合共同体。元朝肇始的制度、文化、族群复合式的“华夷混一”,到明清时期有了较成熟的“华夷一统”之实。由于元明清“华夷一统”的演进,复合式共同体的中国由“小”变“大”,多民族统一国家、中华文明结构及传统王朝序列等在新时空格局下皆得到了相应的完善升华。

——摘编自李治安《秦汉以降“大一统”秩序的华夷交融演进》

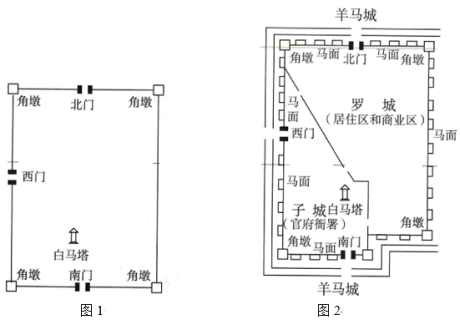

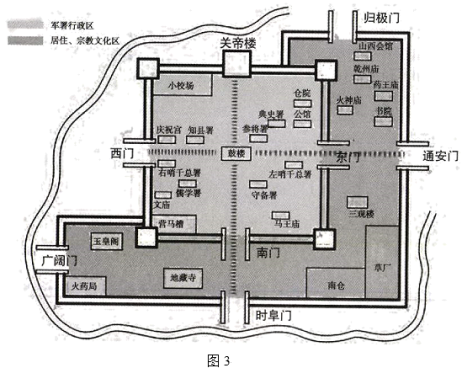

结合史实阐释中国古代历史上的“一统”。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰,逻辑严谨)材料 敦煌是一个历史悠久的文化名城,其命名始于汉代,汉武帝于元鼎六年(公元前111年)置敦煌郡,都尉府所在地实际上就成为敦煌郡城市的雏形,敦煌城市由此兴起。图1、图2、图3分别为汉代、唐代、清代敦煌故城形态演变,图中角墩、马面、羊马城等都属于城防系统。

——摘编自王新敏、石培基、聂晓英《历史时期敦煌城市演变与影响因素分析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括汉代、唐代、清代三个历史时期敦煌城市规划的特点。(2)结合所学知识,谈谈你对上述敦煌城市规划材料的认识。

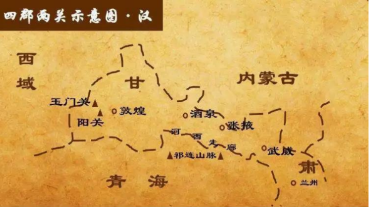

材料一 河西于汉武帝时始置武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。其后四城城址虽间有改动,但最远不超过40里,可以说西汉中叶人士选择城市位置的知识和能力是相当高明的。自西汉初建四郡,历经隋唐而至于明代,河西在阻隔祁连山南和合黎山北游牧民族的交往,确如有关王朝所望,起过一定的作用。而丝绸之路的开辟和畅通,这几个城市也能绾毂其间,使往来无所阻碍。

——摘编自史念海《历史地理学十讲》第九讲“河西与敦煌”

材料二 匈奴失二山,乃歌云:亡我祁连山,使我六畜不蕃息;失我燕(焉)支山,使我嫁妇无颜色。

——唐代司马贞《史记索隐》

材料三

(1)提取材料信息并结合所学知识,分析汉武帝设立河西四郡的背景。

(2)结合西汉至明代相关史实分析说明材料一的观点。(要求:整体论述或任选某一时段,史论结合,逻辑严密,条理清晰)

汉代的移民实边

材料一 西汉形势图

材料二 河西水源丰沛,河沟众多,草木茂盛,土地肥沃,雄关、险津环峙,是屏蔽关陇的门户和中原王朝势力强盛之时所锐意经营的西进道路上的重要中继站,是西汉都城长安的御守屏障,具有十分重要的战略地位。

——摘编自刘玉璟《汉代入迁河西地区移民研究》

材料三 由于本地人口不多,且驻军花费巨大,武帝元鼎六年,“乃分武威、酒泉地置张掖、敦煌郡,徙民以实之。”元封二年,“用事者争言水利,朔方、西河、河西、酒泉皆引河及川谷以溉田。”敦煌以东的西北地区不仅设立了郡县两级行政机构,其下设乡、里、亭等基层组织,还设专职都尉“主屯田殖谷”。到西汉末年,河西四郡已有28万多人。加上屯田的士卒,整个河西约有40万人。《后汉书·孔奋传》记载:“时天下扰乱,唯河西独安,而姑藏(今)称为富邑,通货羌胡,市日四合,每居县者,不盈数月辄致丰积。”

——据《汉书》《后汉书》整理

依据材料和所学知识,对汉代河西地区的移民实边进行合理的历史阐释。(要求:表述成文、史论结合;逻辑严密、条理清晰)

材料 汉代河套地区濒临边境,与匈奴的冲突不断,汉政府派遣大量兵力驻守,因而需要数额巨大的粮草以维持军队生存和保障军事行动。为了维持河套地区守卫边境所需的军粮,汉文帝采取从内郡以入粟拜爵(即通过缴纳一定数量的钱粮就可以获得朝廷认可的爵位)的方式筹措粮食并运输到边郡,在爵位控制严格的西汉,实行入粟拜爵政策无疑是反常的。在主父偃的建议下,河套地区开始实行屯田,主要集中在河套外围的北侧和西侧,利用黄河沿线充足的水资源发展灌溉农业,所生产的粮谷可以就地为边境驻军解决粮食问题。

——摘编自漆侠主编《中国改革史》

(1)根据材料并结合所学知识,说明汉代实行屯田政策的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括汉代实行屯田政策的影响。

材料 公元前141年,汉武帝刚即位,面临的形势是“汉兴六十余载,海内艾安,府库充实,而四夷未宾,制度多阙”。汉武帝采纳主父偃的建议,把本属于王国的部分领土新立为侯国,并改变其隶属关系,使之归属于附近汉郡。他任命布衣儒生公孙弘为丞相,改变了以列侯拜相的制度,并起用富有才气和政治进取心的东方朔、司马相如等文学侍从,让他们与丞相为首的大臣就决策方案展开辩论,结果“大臣数诎”。为了襄赞大业,汉武帝“征天下举方正贤良文学材力之士,待以不次之位”,并下诏严斥地方官不举荐人才,由此出现了“群士慕向,异人并出”的景象。汉武帝还一改汉初宽松的经济政策,“兴盐、铁,设酒榷,置均输,蓄货长财,以佐助边费”,实现了“民不益赋而天下用饶”。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

(1)根据材料并结合所学知识,概括汉武帝推行制度变革的原因及制度变革的举措。

(2)根据材料并结合所学知识,分析汉武帝推行制度变革的历史意义。

战国秦汉的农牧业分界线变迁图

上图的农牧界线在秦汉时期历经变化。秦始皇三十三年(公元前214年)派蒙恬逐匈奴,取得今河套包括鄂尔多斯高原的“河南地”,在这块一直是游牧民族活动的“草木茂盛,多禽兽”的森林草原地带,设置了44县,并修筑长城,“徙谪戍以充之”。公元前217年又迁三万家于北河(今河套乌加河)榆中地区。这两次大规模移民戍边,将农耕区的北界推进至阴山以南一带。不久,爆发了秦末农民起义,秦朝灭亡,戍边者乘机逃回,匈奴渡河而南,与中原王朝以战国以来的故塞为界。至汉武帝时期,农牧界线又向北移动。

——摘编自邹逸麟编著《中国历史地理概述》

阅读图文资料,结合所学,评析战国秦汉时期农牧业分界线的变动。