材料一 三代(夏商周)时期治理国家的统治者是贵族,……从诸侯到士,根据出身的高低贵贱来兼任政府职务,世代为官。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。……此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。察举,通俗的解释就是察廉举孝,大致说来就是“四科举士”——孝廉、贤良方正、太学博士弟子和特科特举。其中以孝廉最有影响。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》等

材料三 220年,曹丕继位后,为了吸收人才,争取世家大族支持,采纳颍川士族吏部尚书陈群的建议,“乃立九品官人之法”。创立之初,评议人物的标准是家世、道德、才能三者并重。到西晋时终于形成了“上品无寒门,下品无士族”的局面。

——摘编自读史笔记

材料四 北大历史教授张希清对科举制的定义:“科举制度是朝廷开设科目,士人可以自由报考,主要以考试成绩决定取舍的选拔官员的制度。”科举渊源流长,起始于隋,发展于唐,变化于宋,定型于明。

——摘编自张希清《中国古代科举制研究》

(1)根据材料一、三并结合所学知识,分别指出西周和魏晋时期的选官制度及其标准。

(2)根据材料二、四并结合所学知识,分析科举制相比察举制的进步性。

(3)综合上述材料,概括我国古代选官制度演变的趋势。

材料一 汉高祖初得天下,即下令招贤。直到汉武帝,这一趋势达到正式的法制化,全国优秀青年,受国家大学教育,凭其成绩,补郎补吏,加入政府。不到一百年,西汉政府早已完全是一个士人政府了。

——钱穆《中国传统政治》

材料二 魏晋时代的九品中正制,乃因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——钱穆《中国传统政治》

材料三 科举之善,在能破朋党之私……前此选举,皆权在举之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举)……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

(1)根据材料一、指出西汉时期的选官制度。(2)根据材料二、概括魏晋时期中央政府选拔官吏的办法。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括科举选官制度的历史进步性。综合上述材料,归纳中国古代选官制度演变的特点。

| A.科举制 | B.世袭制 | C.分封制 | D.禅让制 |

材料一 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝……加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举。炀帝时设进士等科,并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统。创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出魏晋到隋唐时期选官依据的变化情况,并概括科举制建立的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国古代文官选拔的特点。

(3)根据以上材料并结合所学知识,分析科举制的影响。

材料一汉初诏举贤良、方正,州郡察孝廉、秀才,斯亦贡士之方也。中兴之后,复增淳朴、有道、贤能、直言、独行、高节、质直、清白、淳厚之属,荣路既广,触望(绝望、不满意)难裁。自是窃名伪服,浸(逐渐)以流竞(流于形式),权门贵仕,请谒繁兴。东汉顺帝阳嘉年间,尚书令左雄上书称,自今孝廉年不满四十,不得察举。皆先诣公府,诸生试家法,文吏课笺奏,副之端门,练其虚实,以观异能,以美风俗。

——《后汉书·左黄周传论》

材料二西晋时期是门阀势力高度发展和极度膨胀的时期,也是曹魏以来的九品中正制日益被高门世族控制和垄断的时期。当九品中正制最终蜕变为世家大族的政治工具之后,它不可避免地抛弃了先前注重德行、才能的好传统,沾染上选举注重家世、阀阅的门阀色彩。随着中正权力日益膨胀,中央集权统治势必遭到严重削弱。

——摘编自张旭华《试论西晋九品中正制的弊病及其作用》

材料三唐代科举考生可以“怀牒自列于州县”,允许自由报考,当时的取士原则兼顾着士子的平日才学和科场表现,若仅就规则而言,尚不周严。为杜绝舞弊,自宋真宗朝始,各级考试的试卷一律“封弥”“誊录”,由皇帝主持的殿试也实行初考、复考、详定三级评定制度。在宋代,科举入仕者逐渐增多,成为文职官僚队伍中的核心力量。赵宋统治者鼓励敞开言路,士大夫们在处理各类国家事务之际亦敢于负责而直抒已见。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

(1)根据材料一,概括东汉察举制出现的问题,并指出尚书令左雄上书的目的。

(2)根据材料二,概括西晋时期九品中正制的选拔标准,结合所学知识评价九品中正制。

(3)根据材料三,归纳唐宋时期科举制的发展趋势,并分析科举制的进步性。

材料一 汉高祖初得天下,即下令招贤。直到汉武帝,这一趋势达到正式的法制化,全国优秀青年,受国家大学教育,凭其成绩,补郎补吏,加入政府。不到一百年,西汉政府早已完全是一个士人政府了。

——钱穆《中国传统政治》

材料二 魏晋时代因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——钱穆《中国传统政治》

材料三 科举之善,在能破朋党之私……前此选举,皆权在举之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举)……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

材料四 由于土地兼并逐步发展,失去土地而逃亡的农民很多。农民逃亡,政府往往责成邻保代纳租庸调,结果迫使更多的农民逃亡,租庸调制的维持已经十分困难。……公元780年,唐朝推行两税法,两税法的主要原则是只要在当地有资产、土地,就算当地人,上籍征税。同时不再按照丁、中以年龄分为黄、小、中、丁、老五类的原则征租庸调,而是按贫富等级征财产税及土地税。

——摘编自黄永年《唐史十二讲》

(1)根据材料一、二,指出西汉和魏晋时期中央政府选拔官吏的制度分别是什么。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括科举选官制度的历史进步性。

(3)根据材料四,指出与租庸调的税制相比,分析两税法在征收标准和纳税对象上的新变化。

材料一 自魏晋以来,仕者多世家。逮南北分裂,凡三百年,而用人之法,多取之世族。如南之王、谢,北之崔、卢,虽朝代推移,鼎迁物改,犹印然以门第自负,上之人亦缘其门第而用之……往往其时仕者,或从辟召,或举孝廉,虽与两汉无异,而所谓从辟召、举孝廉之人,则皆贵胄也。其起自单族(注:寒微家族)匹士而显贵者,盖所罕见。

——马端临《文献通考》卷34《选举考七》

材料二 进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际。缙绅虽位极人臣,不由进士者,终不为美……其推重谓之“白衣公卿”,又曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。……其有老死于文场者,亦无所恨。故诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——王定保《唐摭言》卷1《散序进士》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出魏晋南北朝时期选官制度的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出科举制体现出的选官制度的变化趋势和科举制度的影响

材料一 汉高祖初得天下,即下令招贤。直到汉武帝,这一趋势达到正式的法制化,全国优秀青年,受国家大学教育,凭其成绩,补郎补吏,加入政府。不到一百年,西汉政府早已完全是一个士人政府了。

——钱穆《中国传统政治》

材料二 魏晋时代因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——钱穆《中国传统政治》

材料三 科举之善,在能破朋党之私……前此选举,皆权在举之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举)……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

材料四 唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书者。尚书省但主书填“奉行”而已。

——引自《朱子语类》

材料五 唐初“赋役之法:每丁岁入租粟二石。调则随乡土所产,绫、绢、拖各二丈……凡丁,岁役二旬。若不役,则收其庸,每日三尺。”

——引自《旧唐书·杨炎传》

(1)根据材料一、二,指出西汉和魏晋时期中央政府选拔官吏的制度分别是什么。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括科举选官制度的历史进步性。

(3)根据材料四,指出材料中描述的制度名称是什么,说明门下省有何职能。

(4)根据材料五,指出唐初实行何种赋税制度,并简要说明“若不役,则收其庸”的积极意义。

材料一 汉高祖初得天下,即下令招贤。直到汉武帝,这一趋势达到正式的法制化,全国优秀青年,受国家大学教育,凭其成绩,补郎补吏,加入政府。不到一百年,西汉政府早已完全是一个士人政府了。

——钱穆《中国传统政治》

材料二 魏晋南北朝时期实行九品中正制度。权贵子弟依恃家庭地位、经济势力及社会关系,位列上品,垄断高官职位;而若干不肖子弟更是巴结权贵,徇私舞弊,造成“上品无寒门,下品无士族”的局面。隋文帝于开皇中取消九品中正制,推行科举制。

——摘编自邹纪万《中国通史:魏晋南北朝史》

材料三 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。与此同时,选举权也集中到中央,代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科,一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——樊树志《国史概要》

材料四 科举之善,在能破朋党之私……前此选举,皆权在举之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举)……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

(1)根据材料一,指出西汉时期的选官制度。

(2)根据材料一,归纳九品中正制的主要弊端

(3)根据材料三,指出科举选官制度的特点。

(4)根据材料四并结合所学知识,概括科举选官制度的历史进步性。综合上述材料,归纳中国古代选官制度演变的特点。

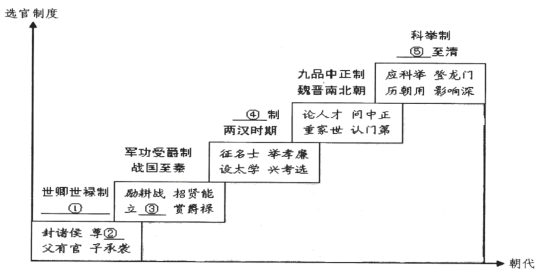

中国古代选官制度因时而异,几经嬗变,体现出鲜明的时代特征,阅读以下《选官用人三字歌》,回答问题。

(1)根据所学知识,将上述图示填写完整。

(2)中国古代选官制度呈现出怎样的变化趋势?

(3)西方学者称科举制度是中国的“第五大发明”,谈谈你对此观点的看法。