材料:下表

| 1890 | 1900 | 1910 | 1913 | 1920 | 1930 | 1938 | |

| 美国 | 9.3 | 10.3 | 26.5 | 31.5 | 42.3 | 41.3 | 28.8 |

| 德国 | 4.1 | 6.3 | 13.6 | 17.6 | 7.6 | 11.3 | 23.2 |

| 俄(苏) | 0.95 | 2.2 | 3.5 | 4.8 | 0.16 | 5.7 | 18 |

| 英国 | 8 | 5 | 6.5 | 7.7 | 9.2 | 7.4 | 10.5 |

| 法国 | 1.9 | 1.5 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 9.4 | 6.1 |

——[英]安格斯·麦迪森《世界经济千年统计》

(1)概括指出1890至1938年美国生铁产量呈现的发展趋势,并结合所学知识分析其成因。(2)根据材料,指出欧洲生铁产量的变化反映出欧洲经济格局发生了怎样的变化,并说明其变化产生的重要影响。

材料一 历史上的诸文明并不是封闭的体系,它本身在不断地变动,同时各文明之间也在不断地交流。……文明的交流,使各文明创造的成果在短期内即为人类共享,而不必再去重新发明,因此使人类文明前进的步伐大大加大,这是使人类文明进步的重要原因。文明的交流并不是一帆风顺的,它时常要遇到各种阻碍、挫折、冲突,这也就是文明发展进程有时不能快捷,反而延缓的重要原因。

——马克垚《世界文明史(上)》

(1)根据材料一并结合所学,概括指出文明交流的主要方式。材料二 1904年在美国圣路易斯举办的世博会给世人留下深刻的记忆。博览会主题展馆有:电气馆,这是当时最引人注目的展馆,爱迪生曾亲自到展馆检查;机械馆,供应世博会的能源,是实业家流连忘返的地方;运输馆,汽车堂皇出入……这次世博会不仅反映了社会生活变化,也体现了第二次工业革命对全球人类共同体面貌的影响,极大促进了世界经济整体化的趋势。

——摘编自人民网

(2)根据材料二并结合所学,从生产力、生产关系和全球化三方面说明第二次工业革命是如何影响“全球人类共同体面貌”的。材料三

A. | B. | C. | D. |

材料一 到 1921 年春天已经很清楚了:我们用“强攻”办法即用最简单、迅速、直接的办法来实行共产主义的生产和分配原则的尝试已告失败。1921 年春天的政治形势向我们表明,在许多问题上,必须退回到国家资本主义的阵地上去,从”强攻”转为”围攻”。……如果我们不能实行退却,即把任务限制在较容易完成的范围,那我们就有灭亡的危险。

——《列宁全集》(第 42 卷)

材料二 罗斯福大胆地采取了一些促使经济通货膨胀的措施,缓解由大萧条引起的饥饿状况。他的解决经济灾难的建议包括阻止银行破产的立法,提供就业机会和农业补贴,给老年人提供社会保障这个大规模的经济和社会改革项目被称为”新政”。它的基本前提:即政府干预经济来保护人们的社会和经济财富是正当的。这标志着美国政府政策的重大改变,开始了社会改革立法的趋势,而这种趋势在大萧条后仍持续很久。

——摘编自(美)杰里·本特利《新全球史:文明的传承与交流》

(1)根据材料一和所学知识,概括指出苏俄新经济政策出台的背景及其特点。

(2)根据材料二,概括罗斯福应对危机的措施。并结合所学知识,指出苏俄和美国两者政策调整的共通之处。

| A.沉重脚步—俄国走向现代化的曲折探索历程 |

| B.八位领袖—苏联社会主义的曲折探索 |

| C.大国兴衰—从两极格局到多极化趋势加强 |

| D.体制弊端—高度集中的体制阻碍苏联发展 |

材料一 1913年4月1日,我们(福特汽车公司)第一次试验了一条生产装配线,我相信这是安装在生产上的第一条流水线。1914年1月,我们宣布并实行了一项利润分成计划:将工人工资由每天最低2.34美元提高到5美元,并将每天工作由9小时缩短到8小时。我们这项计划是想把公司预期利润的一部分提前支付给在公司工作6个月以上的工人。如果预期利润不能实现,那么工人的工资水平将回到从前……我们如果支付高工资,这些钱也要被(工人)花掉,一旦商店的老板、批发商、其他行业的生产厂家和工人更加富裕,那么他们反过来又会刺激我们的销售。

(据亨利·福特《我的生活和事业》)

(1)据材料一,指出福特公司在生产方式上的创新,概括说明福特公司进行工资改革的意图。

材料二 1919年1月,苏俄人民委员会决定实行一种特殊的粮食制度。以往,我国史学界和历史教育界一直称这种制度为“余粮收集制”(或“余粮收集制”。近年,一些史学研究者指出,这个译名是错误的。按俄文本义,应译为“粮食摊派制”(或“摊派粮食制”)。该制度的基本内容是,由中央粮食主管部门,根据国家(包括红军)的需要,确定年度征粮总额后,依次摊派至产粮省、县、乡、村,直到每个农户。地方上用半军事化方式,按国家规定的价格,强制征购农民粮食。

(据《错译的“余粮收集制”与国内史学界对苏联史的误读》)

(2)结合所学知识,指出材料二中这一特殊粮食制度的两种译法反映出的主要差别,并说明该制度对苏俄的影响。

材料三

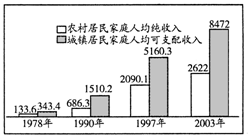

城乡居民家庭人均收入统计表(单位:元)

(据国家统计局数据整理)

(3)据材料三,指出我国城乡居民家庭人均收入发展变化的趋势,并结合所学知识分析其主要原因。

材料一 18世纪到19世纪中期,英国圈地运动进入第二次高潮(见下表)。随着农业技术的进步,集约式耕作使独立经营的连成片的大农场成为迫切的需要。农业产量的增加和粮食上涨,使农场变成牧场的趋势减缓,而农场所需的劳动力比牧场多。同时城市逐渐兴起,工场和工厂的发展,吸收了被逐出土地的农民,这些因素都使圈地运动的阻力大大减小了,最终完成了圈地运动。

18~19世纪英国圈地运动表

| 项目年份 | 1760年以前 | 1761~1796年 | 1797~1820年 |

| 发布圈地法令 | 208项 | 1482项 | 1727项 |

| 圈占农民土地 | 310000英亩 | 1830000英亩 |

——改编自杨民《土地改革与工业化的相互作用》

材料二 20世纪20~30年代,在苏联农业集体化运动中,绝大多数农户加入集体农庄,形成了集体农庄经济制度。农庄是国家直接支配的经济单位,其播种结构、播种面积、单产量、总产量、牧畜种类数量、农艺措施以及农蓄产品的分配等各项指标,都由国家决定。为保证工业化所需资金,国家实行义务交售制,以远低于生产成本的价格收购农庄的产品。1953年斯大林逝世时,农庄义务交售的产品价格与成本之比为:粮食13.2%,土豆7.5%,牛肉5%。与此相对应的是严峻的农业形势;1953年的人均粮食和肉类的产量只有432公斤和30公斤,比革命前1913年的540公斤和31.4公斤还要低。

——吕奔《苏联农业集体化运动研究1939)》

材料三 分田到户、包产到户在那些已经使用机械生产的中国平原地区显然是倒退。因为单干就要废弃机耕,实行畜耕和人耕,而农业现代化的表现就是耕作机械化。但是,人少地多,干部分配不公,农民宁愿出力出汗也愿意分田到户。“从机耕到人耕,确实令人感到可笑,但农民的生产积极性却高涨起来了。他们不惜出力出汗,也要把地种好,为了能畜耕,他们自动地互相换地,然后或一家买牲口,或两三家合买牲口,一时牲口的价值猛涨。”

——摘自任世江《高中历史必修课程专题解析》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括19世纪中期英国完成“圈地运动”的有利因素。

(2)结合材料一、二,与英国相比,苏联在推动农业生产规模化方面有何显著特点?

(3)概述材料三中关于“分田到户、包产到户”的两种观点。

(4)综合上述材料,谈谈你对农村土地开发利用的认识。

材料一 18世纪末,法国开始建立近代工业,但是工业化进程十分缓慢。18世纪末期之前,法国农业人口占到人口总数的80%以上。拿破仑上台之后,宣布保障农村的小土地所用制,但由于忙于战争而将经济的发展置于次要的地位。连年的战争耗费了大量的人力、物力和财力,战后又被迫支付沉重的战争赔款。19世纪,法国的大部分银行不愿贷款给工商业界,而是将资金投向风险较小的政府或收益较大的海外。由于长时间处于战乱状态,一部分资金充裕的资产阶级携带资金出国,导致法国国内资金的流失。同时,大陆封锁政策的长期实施隔断了法国与外部世界的联系,不仅使法国刚刚发展起来的棉纺织工业由于原材料缺乏而中断,而且还使多年苦心经营的海外市场大量丧失。

——摘编自贺建平《简评萨伊学说对西方经济理论发展的贡献及影响》等

材料二 1925年12月,在联共 (布)第十四次代表大会上通过了苏联社会主义工业化的方针,提出了“为苏联社会主义建设胜利而奋斗是我们党的基本任务”的社会主义工业化发展战略。在特定历史条件下,苏联共产党人选择了高速度优先发展重工业的工业化道路。为了高速度地优先发展重工业,苏联建立起了高度集中的工业管理体制、计划管理体制、干部管理制度,等等。只是后来,苏联把工业化经济发展战略方针片面化、固定化、模式化,没有根据变化发展了的形势与条件及时做出调整。苏联在工业化过程中,财力和物力都是不充裕的,但依靠党的坚强领导,通过计划管理,较好地调动了广大劳动群众的生产积极性。用十几年的时间,跑完了西方先进资本主义国家100年才走完的路程。

——摘编自汤德森《苏联国家工业化的伟大实践及其经验教训》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括法国工业化发展道路面临的困境。(2)根据材料二并结合所学知识,指出苏联工业化发展道路与西方国家的不同之处,简要说明材料中体现出的苏联社会主义现代化建设道路出现的问题带给我们的启示。

| A.少数民族农民反抗与农业集体化无关 |

| B.迫于内外形势变化更关注乌西部安全 |

| C.经济发展受世界经济危机的严重拖累 |

| D.农民在工业化进程中付出了巨大代价 |

材料一 我们原来打算直接用无产阶级国家的法令,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配。现实生活证明我们犯了错误。

——《列宁选集》

材料二 列宁指出:“1921年开春以来,我们提出完全不同的、改良主义的办法来代替原先的行动的办法、方案、方法、制度。所谓改良主义的办法,就是……活跃商业、小企业、资本主义,审慎地逐渐地掌握它们,或者说,做到有可能只在使它们活跃起来的范围内对它们实行国家调节。”

(1)根据材料一,分析说明“现实生活证明我们犯了错误”指的是列宁在十月革命后实行的什么经济政策?结合所学的知识说明这一政策在当时实行的主要原因

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“改良主义的办法”与原来的经济政策相比有何新特点?这一“办法”的实施表明在向社会主义过渡问题上,列宁的指导思想又发生了什么变化?