材料安徽红星机电科技股份有限公司的发展历程

| 1964年9月,华东局决定开展安徽省小三线建设。 1965年12月,省机械厅决定,以合肥开关厂为班底厂负责筹建。筹建处设在合肥,规划中是军火工品厂。 1966年3月,开工建设,选址于霍山县诸佛庵。 1970年初,基本建成。 1970年5月,通过国家鉴定委员会鉴定,转为批量生产。代号国营9374厂,红星机械厂,霍山县202信箱。红星厂主要生产各种军火工品,与其他单位配套。 1984年,开发新的民品,射钉紧固、精细化工、紫铜管三个系列。 1985年,民品总产值首次超过军品。 1970至1985年,累计完成工业总产值6295万,实现利税938万。 1985年底,职工1120人,工厂占地面积28万平方米。 1990年,红星厂生产的射钉弹获兵总优质产品奖。 1992年,迁合肥。原址移交当地管理,厂办被改成了村委会办公楼。其他厂房被出租给许多小企业使用。 2009年,工厂正式改制为股份制有限公司,并更名为安徽红星机电科技股份有限公司,隶属于安徽军工集团。 |

——据《安徽红星机械厂厂史》等

根据材料,结合所学知识拟定一个论题并加以论述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

材料 习近平总书记在党的二十大报告中指出:“从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强园、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”党的二十大对中国式现代化的本质要求作出科学概标:坚持中国共产党领导,坚持中国特色社会主义,实现高质量发展,发展全过程人民民主,丰富人民精神世界,实现全体人民共同富裕,促进人与自然和谐共生,推动构建人类命运共同体,创造人类文明新形态。这一概括从领导力量、方向道路、发展方式、民主政治、精神文化、社会公平、生态文明、全球治理、文明境界等方面对推进社会主义现代化建设提出要求,是我们党对我国和世界现代化发展历史经验的深刻总结,是对我国这样一个东方大国如何加快实现现代化在认识上不断深入、战略上不断成熟、实践上不断丰富而形成的思想理论结晶,进一步丰富和发展了现代化理论。

根据材料,结合中国共产党成立以来的历史,围绕“中国式现代化”自拟论题并展开论述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)| A.交通工业化在摸索中前行 | B.三线建设改善了国家工业布局 |

| C.企业经营自主性得到提升 | D.外交关系改善保障了国家建设 |

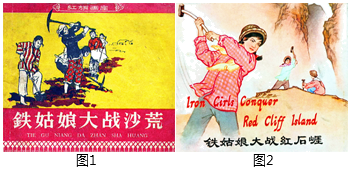

| A.社会主义改造对劳动力需求巨大 | B.人民公社化运动蓬勃发展 |

| C.广大妇女积极投身社会主义建设 | D.传统的性别分工彻底颠覆 |

| A.倡导艰苦奋斗的新风尚 | B.践行社会主义建设总路线 |

| C.开启国防工业建设历程 | D.确立科教兴国的基本国策 |

| A.对经济客观规律的尊重 | B.根据“八字”方针调整工业 |

| C.对三线建设的殷切期望 | D.致力于实现东西部平衡发展 |

| A.平衡地区经济发展 | B.调整国家工业布局 |

| C.完善经济发展链条 | D.应对国际紧张局势 |

| A.经济恢复期间 | B.抗美援朝时期 | C.一五计划期间 | D.三线建设时期 |

材料一 明清时期,黄河夺淮南侵。自明中期以后,下游淤高,河成悬河,黄、淮、运形势日益严峻。为了应对这种局面,明廷开始设立“总理河道”一职,全权负责黄淮事宜,各地文武官员均受其节制,紧急情况下可调动军队参与治河。明代河防所需费用主要是政府负担,但后期随着河工日繁,也自地方民间摊派筹措,河工民夫多出自徭役,按地亩征发民夫。明代总河由朝廷直接委任,视其治河成效决定升迁去留。总河离任前,可以推荐一批熟悉河务、勤勉能干的官员,使之受到封赏或优先补缺升迁。最迟在明末就有了具体的河防失职官员处罚条例,崇祯年间的总河周鼎被流放,依据的就是“故决河条例”。

——摘编自《明清时期黄淮河防管理体系研究》等

材料二 治理淮河工程,是新中国成立后第一个全流域、多目标的水利工程。1950年夏季淮河遭到全流域水灾,党和政府直接领导淮河治理,开始启动淮河根本治理工作。同年,政务院发布《政务院关于治理淮河的决定》,确定了两项重要原则:一方面尽量利用山谷及洼地拦蓄洪水,一方面在照顾中下游的原则下,进行适当的防洪与疏浚。到1957年冬,国家共投入资金13.3亿元。在苏联专家帮助下,中国广大技术人员制定出主动地控制和利用洪水的治淮计划草案。水利部副部长张含英指出,不但要使淮河流域22万平方公里的土地永绝水患,同时还要发展5000万亩的农田灌溉,改善2000公里的航道系统,并建造若干水力发电工程。

——摘编自王瑞芳等《蓄水还是排水:新中国治水思想的新突破——以淮河治理为例》

(1)据材料一,概括明朝为构建黄淮河防管理体系而采取的举措。

(2)对比材料一,指出材料二中新中国治淮手段的不同之处。结合所学知识说明国家治淮成功的时代价值。

10 . 1965—1966年,中共中央西南局总结出工厂与公社结合的新模式,主要内容为“厂社结合,工农并举,两种所有,分别核算,互相支援,等价交换,大庆大寨,共同发展”。当时,总结和推广这一新模式的意图是( )

| A.克服计划经济体制的弊端 | B.消除城乡社会发展的鸿沟 |

| C.促进国民经济结构的调整 | D.探索工农协调发展的路径 |