材料一 新中国成立初期,国防交通的组织、制度和理论建设全面启动和发展,初步形成了我国国防交通体系的框架,为后续的建设发展打下了良好的基础。十一届三中全会以后,军队建设指导思想发生战略转变,从立足于早打、大打、打核战争的临战状态转到和平时期建设轨道上来。同时,随着改革开放的不断深化,国防交通建设围绕提高综合保障能力和快速反应能力,加强了交通战备的全面建设。党的十八大以来,国防和军队改革不断深入,军民融合发展已上升为国家战略,国防交通进入深度融合发展的新阶段,国防交通建设突飞猛进,为加快建设军地一体的战略投送体系奠定了坚实基础。

-摘编自高强、芦青《新中国成立70年来国防交通建设发展历史回顾》

材料二 在国防交通建设过程中,既考虑到平时国家和地方交通建设要求,又考虑战时需要;既满足军队和国防需要,又兼顾经济和社会发展需要。交通建设平战结合、军民融合,是交通本身具有的经济、军事双重性质和任务决定的,也是世界各国普遍采取的做法。实践证明,充分发挥“大交通”优势,贯彻军地协作、资源共享理念是抓好国防交通建设的必由之路。新形势下的国防交通建设发展,就是全面落实依法治国的基本方略,以完善的国防交通法规体系。

-摘编自孟军《新形势下国防交通建设发展研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括新中国成立70年来国防交通建设发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳我国发展国防交通建设的主要成功经验。

材料一:由于牛顿证明了地上的力学也能应用于天上的星球,从而昭示了一种简单而统一的自然规律的存在,整个思想界不禁为之亢备……极富玄想天分的法国人还很自然地由自然界联想到人类社会。既然自然界有一个统一的规律,那么人类社会也决不会例外。孟德斯鸠研究“法”的精神,其主旨也是希图确定支配人类社会的一般规律(规律和法,在包括法文在内的主要西方语言中本来就是同一个词)。启蒙思想家们在牛顿革命的启发、激励下所进行的种种思考,在历史上曾起过非常积极的作用。

——马克垚《世界文明史》(上)

(1)根据材料简要概括牛顿的物理学成就及对法国思想界的影响。

材料二:20世纪初,爱因斯坦发表了具有划时代意义的论文,为物理学的发展作出了重要贡献。为纪念这一奇迹100周年,2004年6月10日,联合国大会召开第58次会议鼓掌通过了2005年为“国际物理年”的决议。

(2)20世纪初,物理学理论有什么新发展?其发展的原因是什么?

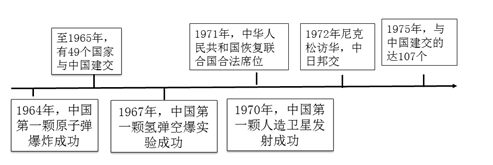

材料三:新中国成立50多年来,经过几代人艰苦卓绝的持续奋斗,我国科技事业取得了令人鼓舞的巨大成就。到2020年,我国科学技术发展的总体目标是取得一批在世界具有重大影响的科学技术成果,进入创新型国家行列,为在本世纪中叶成为世界科技强国奠定基础。

——国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)

(3)建国50多年来我国取得的重大科技成就有哪些?

材料四:2010年1月17日凌晨,西昌卫星发射中心用“长征三号丙”运载火箭,将第三颗北斗导航卫星成功送入太空预定轨道。

(4)结合材料4归纳科技创新对社会发展的重大影响?

| A.中国国际地位的提高为实施科教兴国战略提供了条件 |

| B.中国是世界上第三个掌握载人航天技术的国家 |

| C.“两弹一星”研制成功有利于我国外交的发展 |

| D.世界政治格局已经呈现“一超多强”的局面 |

材料一 我们现在赖以进行现代化建设的物质技术基础,很大一部分是这个期间建设起来的。以一九六六年同一九五六年相比,棉纱、原煤、发电量、原油、钢和机械设备等主要工业产品的产量,都有巨大的增长。一批新兴的工业部门建设了起来。工业布局有了改善……科学技术工作也有比较突出的成果。党在这十年中积累了领导社会主义建设的重要经验。

——摘编自1981年《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

材料二

| 先进典型和模范人物代表 | 主要事迹 |

| 孟泰 | 新中国成立后,孟泰带领群众捡得成千上万个零件,回收各种废旧钢铁物资,建立闻名中国的“孟泰仓库”。一五计划开始后,他带领工友们对生产工艺和设备进行技术改造,完成了60多次重大技术革新。 |

| 王进喜 | 新中国第一批石油钻探工人。1960午,王进喜率领钻井队参加大庆石油大会战。在重重困难面前,全队以“宁可少活20年,拼命也要拿下大油田”的顽强意志和冲天干劲,出色完成了石油会战,摘掉了中国贫油的帽子。 |

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国全面建设社会主义时期在工业、科技方面的成就,并指出其历史作用。

(2)根据材料二、概括新中国建设中先进典型和模范人物代表所体现的时代精神。

材料一 1937年的中国的大后方(含川、滇、黔、陕、甘、湘、桂七省)仅有工厂237家,全面抗战爆发后,国民政府决定开展以国防为中心的经济建设运动,将沿海工业向内地迁移,共计内迁工厂448家,机料7.09万余吨,内迁技工人数1.2万余人。……到了1942年,渝、川、康、湖、桂、滇、黔等西南地区和西北的陕甘地区的工厂数占全国90%以上,尤其渝、川、湖最为密集。

——据陆婷《抗战时期工业内迁与二十世纪六十年代三线建设》

材料二 从1964年开始,我国在西南、西北内地省份为主的三线地区开展了一场以战备为中心的大规模基本建设,它历经“三五”到“五五”三个五年计划,安排了几千个建设项目在三线建设过程中……投入资金近1000亿元。广大建设者们怀着与帝国主义发动侵略战争抢速度的决心,经过长达十几年的艰苦奋斗,三线地区国防工业的主要产品生产能力、技术力量都已超过一二线地区。许多长期不发达的内地和少数民族地区涌现了几十个中小工业城市,社会经济、文化水平得到显著提高。

——摘编自郭德宏等《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要评价抗战时期工业内迁的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国三线建设的特点,并分析三线建设的意义。

6 . 现代化是近代以来中国人民长期追求的目标,主要包括政治民主化、经济工业化、思想理性化等等。阅读材料,完成下列要求。

材料一 1842年签订的《南京条约》,开启了近代中国与列强的不平等关系。近代以来的屈辱历史,促使先进的中国人“开眼看世界”,进而追寻现代化之路。这种追寻在晚清时期经历了“求富自强”“变法自强”“立宪自强”三个阶段的演进。然而,中国早期现代化仅仅是清廷及部分社会精英主导的有限变革,未能实现中国现代化的长远发展。

——摘编自郭若平《从近代历史进程看中国式现代化》

材料二 从“一五”时期起到“四五”时期,我国逐步建成了一批门类比较齐全的基础工业项目,涉及冶金、汽车、机械、煤炭、石油、电力、通信、化工、国防等诸多领域……在铁路、交通运输等基础设施建设方面,也有明显的进展……在毛泽东生前,中国不仅已经能够自行设计和批量生产汽车、飞机、坦克、拖拉机等,而且成功地爆炸了原子弹、氢弹,试制并成功发射了中远程导弹和人造卫星。这些进展,使全世界为之震惊。同时,我们还通过兴修水利、开展农田基本建设、培育推广良种、提倡科学种田,较大幅度地提高了粮食生产水平和抵御自然灾害的能力。

——中共中央党史研究室《中国共产党的九十年》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出晚清现代化三个阶段的具体历史事件,并评价“求富自强”这一阶段的现代化。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括这时期我国社会主义建设的重大成就。

材料一 新技术的发明和应用大大提高了工业劳动生产率,1946年至1970年,资本主义世界工业生产增长了大约4倍。同时,海陆空立体交叉交通运输网络形成,加强了世界各地之间的经济联系。随着高科技的发展,出现了许多新兴产业部门,信息技术产业已被人们从第三产业中独立出来,作为第四产业。科技革命造成的新的技术水平,使一个企业、一个国家很少能单独全面开发新产品,因此必须进行产品零部件开发的国际合作。

——摘编自王春明《科技革命的历史轨迹及对世界经济的影响》

材料二 1953年,以毛泽东为首的党和国家领导人即提出技术革命思想,主张将先进技术应用于工农业生产,并推广到国防建设中,以达到提高人民生活水平和巩固人民政权的双重目的。他们重视工农业领域的生产技术变革,也强调理论科学研究,同时反对用行政力量强制干预学派争论,保证科学技术按照自身的规律去发展。1956年,《1956年至1967年全国科学技术发展远景规划》制定,在计算机、自动化、无线电和核技术等领域提出57项重大课题。同时在企业和农村,群众性的科学实验和技术革新活动广泛开展。

——摘编自刘则渊《论毛泽东的科学技术政策思想》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪以来科技革命对世界经济发展产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国科技政策的特点,并简析其历史意义。

材料一 宋元时期,中国的船只远达大西洋沿岸,指南针正是这些远航水手传到阿拉伯和波斯的。通过他们,中国发明的航海罗盘为欧洲人所熟悉。13世纪初,欧洲开始有航海中使用指南针的记载。

传教士大批来华是在明朝万历年间(1572-1620),他们带来了西方的天文、数学、地理、物理学和机械学知识·······顺治和康熙(1644-1722)对传教士比较信任,西学逐渐大量传入。

——据吴国盛《科学的历程》

材料二 从鸦片战争到1895年,清政府主要引进军事技术和少数相关技术,对西方技术体系一知半解,未发展机器制造等基础技术和基础工业。

——据张柏春《近现代中国科技发展的阶段特征》等

材料三 1955年1月15日,毛泽东在中南海主持召开中共中央书记处扩大会议,讨论发展原子能事业问题。毛泽东强调,为了防御,中国也要搞原子弹。我们不首先进攻别人,但不是消极防御,而是积极防御。研制原子弹,当时总的方针是自力更生为主,争取外援为辅。会议正式决定发展中国原子能工业,研制原子弹。

——《新中国60年发展之路》系列专稿之十一

(1)根据材料一概括宋代到明清时期中国科技的变化,并结合所学知识说明变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清政府引进西方技术的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国决定研制原子弹的原因和条件。

材料一 自秦以来,中国在政治上便形成了中央统一领导的国家体制。在汉武帝“罢黜百家、独尊儒术”后,思想上也逐渐形成了中国传统文化的特质;近代中国在抵御外侮中又形成了万众一心、同仇敌忾的民族性.总之,在几千年历史长河中.中国人民团结一心、同舟共济,建立了统一的多民族国家。形成了守望相助的中华民族大家庭,也形成了集中力量办大事的国家治理特色。

——摘编自陶文昭《充分发挥社会主义制度优势》

材料二 对于刚刚成立的新中国而言,首先面临的是如何破解中国与欧美工业化先发国家差距拉大的“后发劣势”问题。但当时的新中国仍处于农业社会,工业只能生产纱、布、火柴、肥皂、面粉等为数甚少的日用生活消费品;1949年,中国主要工业品原煤、原油、钢的产量分别仅为美国的7.34%、0.05%和0.22%。新中国成立初期要发展工业,却得不到农业、人力资本等方面的支撑。就农业而言,1949年,中国粮食、棉花.油料和糖料的人均产量分别只有208.95公斤.0.82公斤、4.73公斤和5.23公斤。就人力资本而言,1949年中国人口的文盲率高达80%,而小学学龄儿童的入学率、初中阶段的毛入学率分别只有20%和3%,高等院校的在校生只有11.7万人。不仅如此,西方资本主义国家对中国实施的封锁、禁运也阻碍着新中国的发展。但新中国却克服了一切困难,仅用了近30年的时间便实现了对“后发劣势陷阱”的成功突破。

——摘编自郑有贵《实行集中力量办大事对后发劣势的成功破解》

材料三 改革开放以来,我们用短短几十年的时间,走过了西方发达国家几百年走过的工业化历程,从“现代化的迟到国”一跃成为“现代化的视觉中心”,建立起了全世界最完整的现代工业体系,实现了经济总量在世界排名的快速跨越,由1978年的第十一位跃井至2010年起的稳居第二位。随着综合国力的提升,中国日益走近世界舞台的中央。

——摘编自徐曼、何益忠《充分发挥集中力量办大事的制度优势》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出我国“集中力量办大事的国家治理特色”形成的历史基础。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期遭遇发展困境的主要原因,并列举新中国成立至20世纪70年代成功突破“后发劣势陷阱”的重要举措。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简析新中国成立以来“集中力量办大事的制度优势”所产生的重要影响。

材料一 1952年,毛泽东曾说:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一辆飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”

——《毛泽东选集》第五卷

材料二 1953年初,美国将携带核弹头的导弹秘密运到日本的冲绳岛,为向中国发射核导弹做准备。1955年,人民解放军解放浙江的一江山岛和大陈岛时,美国国会授权总统可以对中国使用核武器,美国军方制定了用原子弹攻击中国东南沿海地区的多种方案。

1958年,在苏联的帮助下,中国的核工业全面上马了。但是到1960年8月23日,苏联撤走专家,带走图纸,中国面临的是无数技术盲点和物资的缺乏。在严峻形势的压力下,毛泽东发出自力更生搞出原子弹的口号。期间,美国先后制定了“针锋相对”、“亡命之徒”方案,企图阻止、甚或出动飞机轰炸中国的核试验基地。1964年10月16日,中国的原子弹试验成功。

——江源《中国之路》

材料三 有一位国民党将领,从大陆败退到台湾后,辞职去了南非。那时候的南非还奉行种族隔离政策,黄种人是有色人种,在路上行走必须走便道不准走大马路,在公共汽车上必须坐后排座,前排的座位属于白种人。这天,这位先生乘公共汽车,上车后他习惯地往车后面走。司机很友好地对他说:“这位先生,请您到前排就座。”老先生非常诧异说:“我是中国人。”司机说,“我知道,我看出来了。难道你没看今天的报纸?昨天中国爆炸了原子弹。能造出原子弹的民族是应该受到尊敬的。从今天起,中国人都可以坐前排座。”

——姜敏《海外见闻》

(1)依据材料一、二,概括中国的原子弹从无到有的背景。

(2)综合材料一、二、三并结合所学知识,分析中国原子弹试验成功的影响。