| A.不能适应现代农业的发展要求 | B.是小农经济的理性回归 |

| C.极大地调动农民生产的积极性 | D.背离了土地公有制的性质 |

| A.农村生产力得到解放 | B.重工业作用渐趋弱化 |

| C.对外开放格局的形成 | D.人民生活水平的提高 |

材料一:铁器发生影响的方式人人都很熟恐。比以往工具生产效率更高的铁制农具使农业有可能从起初的黄河发源地向南扩展到森林茂密的长江流域。铁制工具还促进了在大河流域地区兴修大批水利的排水工程、为远距离运揄大批商品而进行的运河开挖以及在西北千干旱地区进行的打井灌溉工程…

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:1978年11月,小岗村迎来发展的“第一春”。一天晚上,当地18位村民私密签下了分田到户、自主生产的“生死契约”。这在当时被认为是带有资本主义性质的举动,可能给他们带来很大的危险。所幸的是,这一改模式后未得到中国改革开放事业“总设计邓小平的高度认可,随之获得中央政府的肯定,并被推向全国。小岗村也因此被誉为中国农村改革的发源地。“分田到户”刺激了“大锅饭”时代农民被压抑的生产积极性,随之而来的是上个世纪80年代中国农村发展的黄金期,农民收入一度超过城市居民。

——2008-10-15《中国国土资源报》

(1)根据材料一结合汉代史实,说明铁器使用带来的影响。分析汉代推动铁器铸造的有利条件有哪些?

(2)结合所学知识,分析农村经济体制改革首先出现在小岗村的原因,阅读材料二并结合所学,指出家庭联产承包责任制的积极意义。

| A.家庭联产承包责任制自上而下推行 | B.体制创新推动现代农业发展 |

| C.乡镇企业的兴起推动农村产权改革 | D.市场经济促进产业结构调整 |

| A.成为复原底层历史全貌的直接依据 | B.客观上使包产到户的范围悄然扩大 |

| C.推动了农村的乡镇企业“异军突起” | D.说明在突破发展中深化改革成为当务之急 |

年份 | 农村的消费 | 非农村的消费 | 城乡比率 |

1952 | 62 | 148 | 2.39 |

1965 | 100 | 237 | 2. 37 |

1978 | 132 | 383 | 2. 90 |

1982 | 212 | 500 | 2. 36 |

1986 | 353 | 865 | 2. 46 |

——资料来源《中国经济年鉴(1982)》、国家统计局《中国统计摘要(1987)》

| A.改革开放使得城乡消费增长速度更快 | B.农村人口迁入城市推动城市消费增长 |

| C.城乡收入差距始终处于相对平衡状态 | D.城乡居民消费水平基本达到小康要求 |

| A.农村的改革富有成效 | B.国民经济结构臻于平衡 |

| C.城市化进程趋于缓慢 | D.计划经济体制仍有活力 |

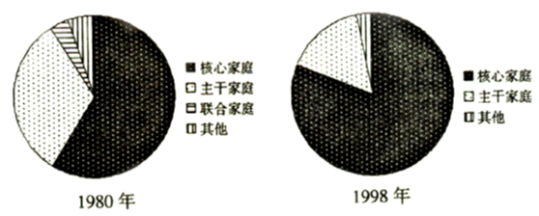

材料一 下岬村家庭结构变迁示意图

材料二 上世纪60、70年代,下岬村人从集体公社分得生活必需品,人们很少买新衣服,消费被压缩到最低限度。80年代以来,下岬村在衣食住行方面出现了翻天覆地地变化。1983年至1990年,共建了102所新房,同时还扩建了121所房子,村民的“彩礼”也由自行车、缝纫机、手表、收音机等老“四大件”转变为电视机、录音机、洗衣机、摩托车等新“四大件”。

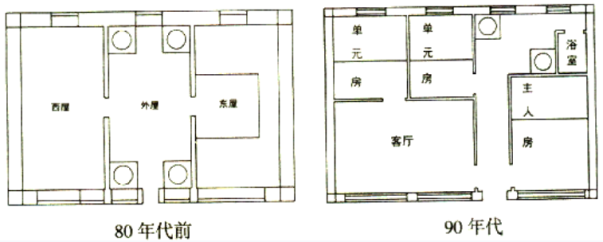

材料三 从下列两图可见,下岬村的居住格局也出现了变化:住宅空间日益私密,房间的称呼日趋现代,并且增添了新的设施。

请回答:

(1)材料一反映了下岬村的家庭结构出现了什么样的变化?

(2)从材料二来看,下岬村人的生活水平经历了怎样的转变?简述造成这一转变的体制性原因及其过程。

(3)为什么农村的住宅格局与城市日益趋同?

| A.需要加快国企改革步伐 | B.经济体制改革陷瓶颈期 |

| C.发展乡镇企业的必要性 | D.需要大力推动城市化进程 |

| A.不利于社会秩序的稳定 | B.仍需要进一步解放思想 |

| C.中心环节是扩大自主权 | D.必须得到社会大众认可 |