材料一 新中国的建立使农村社会初步建立起了以国家力量为主导的农村基层治理体制。借由土地改革运动,废除了我国几千年来的封建土地所有制,建立起了农民土地所有制。就此实现了对我国农村的社会主义改造,标志着农村民主制度的建立。

——摘编自狄煜《基于ISM的我国农村基层治理体制变迁影响因素研》

材料二 在人民公社体制下,农村的社会管理没能解决农村社会的发展问题,甚至束缚了社会生产力的发展,因而其变革也系势所必然。20世纪70年代末80年代初,农村在政治领域和经济领域进行的双重农村改革不仅直接促成了高度集权的人民公社体系的全面解体,而且由此导致了农村基层社会管理体系的重建。

——摘编自戴利朝《20世纪以来农村基层社会管理体制的演变历程》

材料三 在以《中华人民共和国村民委员会组织法》为主体的农村基层治理法律体系下,我国农村基层治理由政策主导逐渐转向法律法规导向。2002年相继出台《土地承包法》与《农业法》修正案,而后《个人所得税法》(2008)对于农业税的免除、《保险法》(2008)对于农业保险的增加都进一步体现了经济法对于农村基层治理法律体系完善的介入。

——摘编自张慧瑶《新中国成立七十年(1949-2019)农村基层治理法制化研究》

(1)根据材料一,指出新中国成立初期农村治理体制有何特点?结合所学知识,分析其初步确立的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪70年代末80年代初,我国农村基层社会管理体系重建的原因和表现。

(3)根据材料三,指出20世纪90年代以来,我国农村基层治理体制有何变化?结合所学知识,分析其意义。

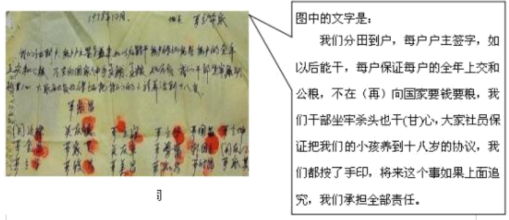

材料一1978年以前的小岗村,只有20户人家100多口人,是全县有名的贫困村,每年秋后家家户户都外出要饭。1978年生产队队员签订了第一份包干合同,分田到户,1979年就实现了粮产量13万斤,超过了之前5年的总和。

——据凤阳县委政策研究室《“一剂必不可少的补药”》(1979年2月)整理

材料二 华西村于1961年建村,该村距离上海150公里,当时是周边最穷困的一个村。首任生产队党支部书记吴仁宝带领全村人创建了一家小五金厂,归生产队集体所有。进入80年代后,当政府开始推行家庭联产承包责任制时,华西村则另辟蹊径将全村600多亩土地交给30人集中经营,其它人全部进入村办的各类企业从事工业生产,全村的经济总量迅速增长。80年代后期,在全国范围内出现了一股“苏南模式姓资还是姓社?”的大辩论,使华西村的发展进入了瓶颈期。几十年来,在村党委的统一带领下,华西村办了几十家工厂,成立了14家集团公司,华西村加大在高科技领域的投入和研发,并拓展国外业务,他们在莫桑比克沙漠有开发矿业的投入,在美国斯坦福有对手机芯片的研发,华西村在高科技研发领域已经作为中国乡村的模范。

——盛伊蕊《浅谈乡村振兴背景下乡村经济发展模式》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析小岗村村民签订包干合同所反映的时代背景。

(2)根据材料二,分析华西村能顺利度过80年代后期的“瓶颈期”的原因,指出华西村发展道路不同于小岗村的特点。

材料一 中国传统农业在原始社会时期便已产生,并延续至今。它诞生的根本原因在于人与自然的选择,即自然环境影响较大,农产品商品率始终保持在较低水平。农业经营往往以一家一户为单位,集中式的大规模农业生产较为少见。传统农业知识与技术的延续往往依靠的是代际传承,这造成传统农业知识体系更新缓慢,相关知识与技术强调归纳与总结。

——摘编自韩贤克《中国传统农业与农业文明的发展探索》

(1)根据材料一,概括中国传统农业的特点。结合所学,列举元明时期农业“相关知识与技术强调归纳与总结”的代表性著作。材料二 1946年5月,随着国民党破坏和平的企图日益明显,中共中央讨论通过《中共中央关于土地问题的指示》(史称“五四指示”)。这一指示改变了抗战以来我党推行的“减租减息”政策,强调用和平的手段解决农民的土地问题。然而,随着形势的不断变化,“五四指示”的局限性、不彻底性的缺陷显露出来,主要原因是没有无条件废除封建地主的土地所有权,提出的方式均为“有偿”,没有放手发动群众。土地改革运动在各个解放区进行也是不平衡的,有些地方的土地分配不合理。针对这一情况,1947年夏,中共中央工作委员会召开全国土地会议,彻底解决了这一问题。

——摘编自周锦涛《刘少奇与解放战争期间的土地问题》

(2)根据材料二并结合所学,简析全国土地会议召开的历史背景,指出这次会议“彻底解决了这一问题”通过的文件及其影响。材料三 新中国成立70年来,中国共产党适时调整和完善土地政策,大致可分为四个阶段:从初期的“农民个体所有,家庭自主经营”到农业合作化时期的“劳动群众集体所有,集体统一经营”,从改革开放初期的“两权分离”到新时代的“三权分置”。这些变革适应了农村生产力发展的要求,维护了广大农民的利益,符合现代农业的发展方向,确保了农村社会的稳定。

——摘编自刘雅静《新中国成立以来农村土地政策的演进及基本经验》

(3)根据材料三并结合所学,概括现代农业的发展方向。综合材料二、三并结合所学,概述中国共产党土地政策调整的经验。材料1984年的干部招聘

1984年,是不平凡的一年,也是我永远不会忘记,并值得纪念的一年。这一年,县委作出了重大决定,史无前例地面向社会公开招聘不脱产乡镇干部(一边劳动一边工作,只挣国家钱、不吃国家粮的干部),以提高乡镇干部的素质,充实乡镇基层工作力量,解决乡镇干部青黄不接的问题。根据《招聘不脱产工作人员合同书》,招聘干部实行三年一聘用,最多只能聘用三次共九年,聘用期满后各自回家种田。县委这一决定,不仅超预期实现了目标,而且还改变了141名农村青年的人生。我有幸成了其中的一员。

我们这批招聘干部,在当时是有明显优势和特点的:

其一,每个人都没有任何关系和背景,全凭自己的实力,经自愿报名、集中考试、组织考察、层层筛选后招聘的。

其二,清一色农民子弟,既熟悉农村生活环境,又经历艰难困苦,有吃苦耐劳的精神,坚韧不拔的毅力,敢于担当的品质和懂得感恩的情怀。

其三,全是高中毕业生(那时乡镇干部多是小学、初中文化,高中文化程度的很少),有的还是复读了几年,并经过一次或多次高考,虽然都是高考落榜生,但文化基础雄厚,知识水平较高,接受新事物快,适应社会能力强。

其四,年龄都在二十岁左右,身强力壮,风华正茂。

——摘编自熊东阳《我们是“84招聘人”》

结合材料,围绕“1984年干部招聘”写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)材料一建国后,以20世纪30年代形成的前苏联金融模式为改革方向,政府采取了一系列适合当时中国国情的改革,通过接管官僚资本银行、改造民族资本金融业、取缔外国在华银行的特权等措施,逐步形成了社会主义金融体系的基本框架。

—摘编自崔鸿《建国以来我国金融监管制度思想演进研究》

材料二从20世纪90年代中期开始,为了使农村人口摆脱贫困,我国农村的金融改革发展就没有停止过。如1996年,将农业银行和农村信用社的经营分开,农村信用社成为独立的银行形式;1999年,农村信用社通过承接中国银行的贷款,有效推动了向农村居民开放小额贷款;2003年6月,《深化农村信用社改革试点方案》颁布施行;2006年底,村镇银行和小额信贷等诸多有利于农村金融体制发展的金融机构建立,翻开了我国农村金融发展的新篇章。

—摘编自李金美《湖南农村金融扶贫问题研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国成立初期建立金融体系的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括我国农村金融改革的特点,并分析其意义。

材料一 新中国成立初期,伴随着国家政权和国家制度的重构,明确农村地区的土地产权关系成为逐步理顺农村工作的前提。同时,党和人民政府通过废除保甲制度、颁布《婚姻法》等治理举措,崩解了农村社会原有的“政权、族权、神权、夫权”的旧政治权威。1950年,政务院颁布了《乡(行政村)人民代表会议组织通则》和《乡(行政村)人民政府组织通则》。村政府与乡政府并立为基层政权。

——摘编自丁云《新中国成立以来农村基层党建与基层治理的发展变迁》

材料二 1958年,《关于在农村建立人民公社问题的决议》,按此决议,原有的几十甚至上百个经济条件、贫富水平不均的合作社合并为一个农村人民公社,将一切生产资料上交给人民公社,统一分配。人民公社不仅要管生产、管政权,还要管社员生活,形成一种“政社合一”模式。直至土地承包到户之后,农民才开始从高度集体化的治理体制中脱嵌出来,家户重新成为独立的经营单位。农村社会重归分散,“政社合一”模式已经失去了其存在的经济基础,1983年,全新的乡镇基层政权体系逐步建立起来。同时,伴随农村经济活力的充分调动,多元利益主体纷纷出现,村委会成为群众自治组织,也是整合农村社会的组织。

——摘编自祝传佳《新中国成立70年农村基层治理模式变迁研究》

完成下列要求

(1)据材料一指出建国初期,党和政府重构乡村秩序的主要措施,并结合所学分析其影响。

(2)据材料二概括20世纪50年代末以来我国农村基层治理体制的演变。并结合所学,分析不同阶段的治理体制产生的主要背景。

材料一 英国实现城市化仅用七、八十年的时间,城市化率便在世界上名列前茅。一批以纺织工业为主的城市在城市化过程中起了先锋作用,但传统老城因为与工业革命疏远而发展缓慢,东部和西部的一些工业城镇有的几乎处于停滞状态。到1860年,其他国家的高科技人员开始涌入英国。但是,随着英国城市迅速的发展逐渐超出社会资源的承受力,导致“城市病”问题日益突显。富人区的富丽堂皇、幽雅舒适和贫民区的拥挤不堪、臭气熏天形成鲜明的对照。大部分城市的生活垃圾到处倾倒,污水随处泼洒。对于工人居住区来说,猩红热、伤寒和霍乱经常发生,危及成千上万人的生命。

——改编自陈爱君《第一次工业革命与英国城市化》等

材料二 20世纪80年代,苏州太仓市的农民采用“离土不离乡、进厂不进城”的方式,走出了一条以乡镇企业为龙头的农村工业化、就地城镇化的道路,即“苏南模式”。1996年,太仓市的乡镇企业又打破了“集体经营”“行政推动”等传统框架,逐渐形成股份合作制企业、外商投资企业、私营个体企业“三足鼎立”之势。乡镇企业转制后所有制结构调整基本到位,促进了多种经济的共同发展,带来投资主体的多元化。为了解决乡镇企业分散布局的现状,太仓市有意识地在小城镇开辟一批工业小区,搞好配套基础性设施建设。

——改编自孟秀红《长江三角洲地区小城镇发展的动力机制研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简析英国城市化进程的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括苏南乡镇经济发展的趋势及其背景。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简述关于现代中国城市发展的启示。

材料一 19世纪末,霍华德设想的城市包括城市和乡村两个部分。城市四周被农业用地所围绕;城市居民经常就近得到新鲜农产品的供应。……在土地上进行建设、聚居而获得的增值仍归集体所有。城市的规模必须加以限制,使每户居民都能极为方便地接近乡村自然空间法国建筑师加尼埃从大工业的发展需要出发,把“工业城市”的要素进行了明确的功能划分。从18世纪开始,法国里昂逐渐成为工业城市,20世纪30年代以后,里昂郊区的卫星城镇大规模发展,逐渐与市区连为一体。里昂老城是法国乃至欧洲的文化与艺术中心,城市生活居住区沿罗讷河和索恩河呈南北长条形而建,疗养及医疗中心位于北边上坡的向阳面,东部是广袤的田野。工业区分布在市郊,南部是大型核电站,保障城市的能源供应,东南部是汽车工业基地。备区间均有绿化带隔离。里昂作为交通枢纽,是欧洲物流的主要仓储和中转基地,火车站设于工业区附近,城市设快速干道和供飞机起飞的实验性场地。

——摘编自《世界现代化历程·西欧卷》

材料二 1949—1978年,我国的城市化率仅从12.5%提高到17.9%,平均年增长0.2%,这种缓慢的城市化主要是严格的户口登记条例限制了人口迁移流动。80年代起,我国城市化进入了“中国特色城镇化模式”,伴随乡镇建设和农业现代化的发展,农村劳动力“离土不离乡”“进厂不进城”的非农转移就业模式产生了“人口就地城镇化模式”。90年代以来,我国东南沿海诸多地区户籍人口的自然增长率逐渐转变为负值,这些地区常住人口规模的增长主要来源于迁移流动人口的贡献。大量外出农村劳动力进入城镇地区,加速了城市化进程。

——摘编自《人口流动对城市化进程的影响》

(1)根据材料-并结合所学知识,概括“田园城市”和“工业城市”理念提出的背景。并说明这两种城市的各自特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别说明改革开放前后制约和促进中国城镇化发展进程的历史因素。

材料一 汉代田租实行“三十税一”,即其土地收益的三十分之一缴纳谷物。此外,还向农民以货币形式在收口贼、算赋等人头税。曾统时期实行租调刻,规定“其故田祖亩四升(谷物)”户调“户出编二区,绵二斤而己,……无令强民有所隐藏,而弱民兼赋也”。在实际操作中,户调按户评定家资,依据家资多拿分成九等进行征枚。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二 为了解决纠历年来征粮中“上层轻下层重”及不劳而获与勤劳所得同样负担的现象。l944年,陕廿宁边区政府在延安、赤水、请边三县试行农业统一累进税。它规定以农业收益与土地财产为农业统一累进税的税本。同时,分别依据各地区不同的经济情况及人民生活水平,规定不同的起征点与起征率。在登记土地中,庆阳县解决了250件土地纠纷,请边县一个区两个乡解决了116件纠纷,是安县在这次登记中,地权得到了整理与确定。对农副业,凡属政府奖励发展的,如纺织、运盐收入等,一律免征。

——摘编自陈锋《中国财政经济史论稿》

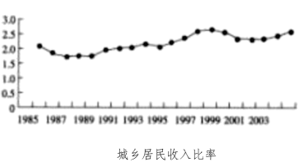

材料三

2003年,全国全面推开了农村税费改革试点工作。2004年,中央决定农业税税率总体降低1个百分点。2005年,中央决定在国家扶贫开发工作重点县实行免征农业税试点。2006年1月1日起全面取消农业税。

——据《中国统计年鉴》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代与曹魏时期农业税的异同,并说明曹魏时期农业税变化的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出陕甘宁边区农业统一累进税的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述我国取消农业税的背景。

10 . 材料 1978年底,安徽凤阳小岗村十八位村民实行“大包千”而闻名海内外,进入21世纪该县再次成为新一轮农村改革的聚焦点,“当初分田到户时,土地分割过于细碎影响到农业生产,插秧抛种时,秧苗一不小心就会抛到别人家的地块上。现在大型联合收割机农机手不愿收割太小转不过弯的地块。”2001年,小岗村七户农民自愿将八十亩土地的承包经营权,以每亩每年五百元价格出租给江苏张家港市长江村,建立葡萄示范园。如今,葡萄已成为小岗村的特色主导产业,2008年10月中共十七届三次会议提出加强土地承包经营权流转管理和服务,建立健全土地承包经营权流转市场,按照依法自愿有偿服务,允许农民以转包、出租、互换、转让、殷份合作等形式流转土地承包经营权,发展多种形式的适度规模经营。

(1)根据材料和所学知识,指出1978年小岗村实行“大包干”的影响。

(2)根据材料和所学知识,分析新时期推行农村流转土地承包经营权的背景。