材料一 具有讽刺意味的是,“公有私耕”的传统村社农民反而比具有一盘散沙特征的“小私有者”更难集体化,与斯大林的设想相反,传统村社的自治功能与“集体主义纽带恰恰成了农民拥有的组织资源,使其更能抵制来自外部的强制。从宰杀大半牲畜的消极抗拒,到出现70万农民卷入的“斯大林的农民战争”。

——摘编自卞悟《公社之谜——农村集体化再认识》

材料二 在那些边远山区和贫困落后的地区,长期吃粮靠返销,生产靠贷款,生活靠救济的生产队,群众对集体丧失信心,因而要求包产到户的,应当支持群众的要求。可以包产到户,也可以包干到户,并在一个较长的时间内保持稳定。……就全国而论,在社会主义工业、社会主义商业和集体农业占绝对优势的情况下,在生产队领导下实行包产到户是依存于社会主义经济,而不是脱离社会主义轨道的,没有复辟资本主义的危险,因而并不可怕。

——《中共中央关于进一步加强和完善农业生产责任制几个问题的通知》(1980年)

材料三 一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般地聚起座座金山……一九九二年,又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇,天地间荡起滚滚春潮,征途上扬起浩浩风帆。

——歌曲《春天的故事》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,分析斯大林推行农业集体化的原因及其影响。

(2)据材料二并结合所学知识,我国农村生产关系做了怎样的调整? 这种调整有何作用?

(3)“春天”的内涵是什么? 材料中崛起的“座座城”指的是哪几个城市?(写全得分)面对20世纪90年代以来国际经济的发展趋势,举两例我国采取过的应对措施?

(4)综合上述材料,从经济政策的调整中,你能得到什么启示? (任一点)

材料一 这一时期,由于人口剧增,且大量劳动力从农业生产部门流失等原因,粮食在局部地区经常出现危机。例如北宋仁宗时朝廷每年要从江南等地买米200万石。因此,封建统治者继续倡导重农思想和相应政策,认为“养民之政,务必务农”。“善政之要,惟在养民。养民之政,必先务农。农政既修则衣食足,衣食足则爱肤体,爱肤体则畏刑罚,畏刑罚则寇盗自息,祸乱不兴。是圣人之德发于善政,天下之化起于农亩。”从社会政治角度对粮食问题做进一步的阐述。因此,这就要求“复游散之流,抑工商之侈,去士卒之冗,劝稼穑之勤。”要求当时的“浮其业者”(主要是指脱离粮食生产的游闲之民,也就是依附在社会经济上的巨大负担),回归粮食生产第一线去,以确保粮食生产的恢复和发展,从而为国家的长治久安提供物质保障。

——摘编自吴宾《中国古代粮食安全问题研究》

材料二 短缺是这一时期我国粮食安全政策的逻辑起点,由此出发形成了与我国经济社会特征相适应的经济体制和制度安排,并且这类安排带有明显的共生关系。尽管我国工业、城市优先发展的发展战略并非是城市利益集团压力的结果。但从实际来看,统购统销和压低粮价本质上是一个城市集团收益,而农民集团受损的制度设计。农民作为粮食的生产者很难从粮食中得利,种粮经常处于亏本状态,进而抑制了粮食的扩大再生产,粮食产量在国家的推动下缓慢增长。城市居民作为消费者,可以长期以低价获得粮食这种生活必需品,一方面造成粮食的浪费,另一方面形成了粮食不可上涨的固化思维。这种在事实上形成的利益格局提醒了路径依赖和制度锁定的特征,成为此后粮食安全政策的重要约束条件。

材料三

——以上均摘自周庆元《建国以来党领导粮食安全工作的历史进程与基本经验》

(1)根据材料一、三并结合所学知识,比较北宋、1978年以来解决粮食安全问题的思路异同点。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分别指出两个阶段粮食增长的不同态势并分析其原因。

材料一 1978年以来,邓小平指出,农民最了解农村的实际,他们更能在实践中探索出顺应农村生产力发展的有效方式和手段。国家要给予农民更多的自主权,调动其积极性。“我们现代化建设,必须从中国的实际出发”,农业经济体制改革更要立足于广大农民的实际,通过农业资源的新组合,使农业生产要素优化组合,以达到最大的经济利用效益。邓小平说:“农业问题的出路,最终要由生物工程来解决,要靠尖端技术。对科学技术的重要性要充分认识。”他还多次指示政府相关机构要加强对农业科技人员的培养和激励,只有这样我国农业科技的重大突破才有希望。随着农业的发展和农村生产力水平的提高,大量农民从农业内部转移出来。邓小平强调要“调动基层和农民的积极性,发展多种经营,发展新型的乡镇企业”,不仅要吸纳农村劳动力,还要增加农民收入和推动农村经济格局的多样化。

——摘编自周建峰《邓小平农业经济发展动力观及其启示》

材料二 党的十八大以来,习近平指出要把解决好吃饭问题始终作为治国理政的头等大事,强调要继续坚持农村集体经济的主体地位。国家现代化要“四化同步”:既要有工业化、信息化、城镇化,也要有农业现代化。他认为农村土地所有权、承包权与经营权的分置是“我国农村改革的一个重大创新”,要进一步深化农村土地流转和多形式经营。国家应鼓励农业经营体制机制创新,积极发挥龙头企业、家庭农场等相关组织的作用,完善农业支持保护政策,以互联互动、共建共享为基本准则,"推动形成城乡基本公共服务均等化体制机制”。习近平还提出了深化农业供给侧结构性改革的新理念,并将其作为推动农业现代化改革的主线,强调农业现代化要树立人与自然和谐共生的新理念,走绿色农业发展道路。新时期,习近平进一步推动创新我国农业现代化发展的新理念、新模式。

——摘编自郑吉伟、姚晓红《论习近平对邓小平农业思想的继承与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出邓小平关于农业经济体制改革思想的主要内容及其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出习近平对邓小平农业思想的继承与发展。

材料一 1978年,安徽省遇到百年不遇的大旱,水库干涸,河水断流,农田龟裂,人畜缺水。为了抗旱救灾,安徽省政府鼓励农民生产自救,开荒种粮,谁种谁收。在这种政策推动下,1979年春,凤阳县梨园公社小岗生产队的18户农民秘密协议,把生产队土地划分到户、包干经营。经营一年后,粮食不仅没有减产,反而获得空前大丰收。1979年的粮食产量相当于1966--1970年产量的总和。油料产量超过合作化以来二十多年的总和。这个自农业合作化以来从未向国家交过一斤公粮的生产队,第一次向国家交了公粮,归还了历年所欠的贷款。

——摘编自《安徽地方史》

材料二 改革开放胆子大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯。深圳的重要经验就是敢闯。没有一点闯的精神,没有一点“冒”的精神,没有一股气呀、劲呀,就走不出一条好路,走不出一条新路,就干不出新的事业。

——摘编自邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话》

材料三 “今天的西藏,青山常在、绿水长流、空气常新,仍然是世界上环境质量最好的地区之…70年来,西藏产业从无到有,形成了关联度强的高原生物、旅游文化、清洁能源等产业,建成了包含20多个门类的现代工业体系。”齐扎拉介绍。“如今,雪域高原换了人间。从和平解放前没有一条公路,到如今铁路、航空、公路四通八达;从仅有一座125千瓦的小水电站,到2018年全区电力总装机容量达到333万千瓦:粮食产量由1959年的18.29万吨增加到2018年的104.9万吨……西藏各项事业取得了历史性成就、发生了历史性变革,一个崭新的西藏正展现在世人面前。党的十八大以来,西藏经济发展速度保持在全国前列。2018年,西藏地区生产总值已达到1477.63亿元,按可比价格计算,比1959年增长了191倍……有信心在2020年与全国一道进入全面小康社会。”吴英杰展望。

——摘编自新中国成立70周年新闻发布会《加强民族团结建设美丽西藏》

(1)从材料一中概括安徽省小岗村生产队率先做了什么。有什么积极意义。

(2)阅读材料二,结合所学知识,指出1992年前后,为继续“走出一条好路”党政府采取了什么措施。根据材料三,如何分析改革开放对西藏经济产生的影响。

材料一 20世纪二三十年代,中国兴起过一场乡村建设运动,以中华平民教育会、山东乡村建设研究院、金陵大学等为代表的一些教育和学术团体,为实现所谓“民族再造”或“民族自救”,到农村从事以兴办教育、改良农业、流通金融和移风易俗等为主要内容的乡村建设实验。他们认为中国农村的基本问题是农民“愚”“穷”“弱”“私”,是西方近代文化的输入引起的中国传统文化的失落或崩溃。因此,只需要在维护现存社会制度和秩序的前提下进行一点一滴的社会改良。

——摘编自郑大华《关于民国乡村建设运动的几个问题》

材料二 1983年中央废除了“政社合一”的人民公社体制,实行政社分开,建立乡、镇政府,确立了“乡政村治”二元基层治理体制新模式,建立了村民自治制度;逐步取消了农产品统购派购制度,鼓励农民面向市场,发展商品经济。进入21世纪,国家加大了对“三农”的扶持力度,粮食直补、农资综合直补等制度,开创了直接补贴农民的先河。2006年,中国农村结束了2600多年“皇粮国税”的历史,在全国范围内推进农村义务教育经费保障机制改革。我国社会保障体系建设正向着统筹城乡的方向发展,“全民低保”进入攻坚阶段。

——摘编自张岂之主编《中国历史新编——中华人民共和国史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪二三十年代乡村建设运动的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪七八十年代以来农村改革的意义,并说明取得成效的原因。

材料一:毛泽东在文家市主持召开前委会议,否定了“取浏阳直攻长沙”的主张……从进攻大城市转到向农村进军,这是中国人民革命发展史上具有决定意义的新起点。

——中共中央党史研究编《中国共产党的九十年》

材料二:1953年就要到来的时候……我国社会生活中又出现和积累了一些新的矛盾……在农村,主要是土改以后农民分散落后的个体经济难以满足城市和工业对粮食和农产品原料的不断增长的需要。……在城市,工人阶级和国营经济同资产阶级之间限制和反限制的斗争已经经历几大回合……使党不能不考虑加紧和扩大农村的互助合作运动和城市限制资本的措施。

——《中共中央党史研究室编中国共产党七十年》

材料三:40年前,安徽省小岗村迎来发展的“第一春”。村民严金昌与当地18位村民秘密签下了分田到户、自主生产的“生死契约”。契约中写道:“我们分田到户,每户户主签字盖章。如此后能干,每户保证完成全年上缴的公粮,不再向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部坐牢杀头也甘心。”……改革模式后来得到中国改革开放“总设计师”邓小平的高度认可,随之获得中央政府的肯定,并被推向全国。

——摘编自《中国国土资源报》

材料四:改革开放以来,中国共产党人把马克思主义基本原理同中国改革开放的具体实际结合起来,团结带领人民进行建设中国特色社会主义新的伟大实践,使中国踏步赶上了时代,实现了中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃。这一伟大飞跃以铁一般的事实证明,只有中国特色社会主义才能发展中国!

——纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话

(1)根据材料一和所学知识,毛泽东否定“取浏阳直攻长沙”的原因是什么?“向农村进军”建立的第一个革命根据地是什么?

(2)根据材料二和所学知识,概括指出在20世纪50年代,我国为解决“一些新的矛盾”所采取的措施,并分析该措施的实质。

(3)材料三中提到的“改革模式”,其经营方式是怎样的?这种改革模式对我国农村发展有何影响?

(4)材料四中的“伟大飞跃”指的是什么?从这一“飞跃”中,你能得到哪些认识?

材料一 下表为中国历代粮食亩产和人均占有原粮情况

| 朝代 | 战国晚期 | 秦汉时期 | 魏晋南北朝 | 唐朝 | 宋朝 | 元朝 | 明朝 | 清朝中前期(鸦片战争前) |

| 亩产(市斤/亩) | 216 | 264 | 281 | 334 | 309 | 338 | 343 | 367 |

| 人均占有原粮(市斤) | 921 | 963 | 1124 | 1256 | 1159 | / | 1118 | 628 |

——摘编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

材料二 改革开放以来,随着农村改革的深化,农业综合生产能力不断提升,农业经济快速发展。粮食总产量由1978年的30477万吨增加到2012年的61223万吨,农林牧渔业总产值由1978年的1397亿元上升到2012年的86342亿元。党的十八大以来,农业机械化程度持续提高,主要农产品产量稳定增长,其中谷物、肉类、花生、茶叶、水果等产量持续位居世界第一。回首70年,我国粮食总产量由1949年的11318万吨提高到2018年的65789万吨,农业机械总动力由1952年的18万千瓦提高至2018年的10亿千瓦,全国耕地灌溉面积由1952年的1996万公顷扩大到2018年的6810万公顷,有力保障了国家粮食安全。

——摘编自国家统计局《沧桑巨变七十载民族复兴铸辉煌》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国历代粮食生产情况的变化并简析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来我国农业综合生产能力不断提升的主要原因。

材料一 宋代农村经济较以前相比虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥也没有水利灌溉工程。“耕种灭裂(草率、粗略),种而不莳(移栽),俗名漫撒”。荆湖南路的西岸地区,“每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种其间,盖史谓刀耕火种也”。在许多地区,“百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九”。另外,宋政府财政吃紧,急于敛财,往往拿商人开刀,特别是活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象。

——摘编自全晰纲《中国古代乡里制度研究》

材料二 1933年5月,国民政府成立了“农村复兴委员会”,开始进行农业建设运动。在农村复兴委员会大力倡导下,国民政府裁废苛捐杂税5200多种,但由于财政吃紧,执行不力,面对灾荒,政府用“灾民之壮者”修路、垦殖、生产,并十分重视灾后并发症的防治,以期弥补传统救灾方式的短效和低效。1934年行政院设计《农村合作社章程》,推动农民之间的合作。这场运动是我国农业现代化建设的初步探索,但受多方面因素的制约,收效甚微。

——摘编自王军《南京国民政府农业建设研究》

材料三 (20世纪)80年代中国农村的改革,是在农民的探索与地方开明领导人的支持与相互推动中开始的,粮食等农产品的爆炸式增长,坚定了决策者的信心,最终形成全国性政策。

——据萧冬连《从计划到市场:突破如何成为可能》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代农村经济发展的特点。

(2)结合材料二和所学知识,分析国民政府农业措施“收效甚微”的原因。

(3)阅读材料三,结合所学知识,指出20世纪80年代中共中央支持农村改革的措施及对农村体制的影响。

材料一 土地是中国古代人民赖以繁衍生息的最重要资源。在公元前二千多年前,已有对“九州”各地的土地调查;春秋中叶以后,鲁、楚等国先后进行过田赋和土地调查……明代中叶以后的鱼鳞图册成为征派赋役和地籍管理的主要依据。纵观二千多年封建土地所有制的发展演变,地主土地所有制在整个封建社会历史中占据着支配地位。自井田制瓦解以来,在随后的发展中,中国地主土地私有制从秦汉时的不完全、不自由的状态,到唐宋时的相对完全、相对自由,再到明清时的土地市场发达和土地买卖交易活跃,中小地主和土地私有制在宽松环境中得到充分发展。古代的井田制,土地所有权属于国家,百姓在井田上灌溉耕种,所有权与使用权相分离。土地私有制产生后,地主以收取地租为条件,把土地租给农民耕种,相分离的所有权与使用权随之进入了封建剥削制度联系的历史时期。

——摘编自郭雪剑《中国古代土地制度演变的特点和规律》

材料二 家庭联产承包责任制,作为一种新的农地制度在具体的实施过程中,经历了两大历史时期和四个阶段。第一阶段,即1978~1985年,家庭联产承包责任制在全国农村推广。第二阶段,即1986~1991年,1986年6月25日全国人大常委会通过《中华人民共和国土地管理法》,以法律的形式确立了家庭联产承包责任制。第三阶段,1992年~1998年,1992年邓小平同志南巡讲话……1979~1984年,农业总产值增长了355.4%,平均每年递增7.9%,短短六年时间,就实现了粮食增产1亿吨。从某种意义上说,家庭联产承包责任制是我国农民发扬社会主义民主、自主精神的产物,是农民的伟大创造。而村民自治是农村经济体制改革的必然要求,又是进一步推动农村改革的制度保证。同时,家庭联产承包责任制的推行,使农村中的一些能人,“村庄精英”在新制度下“八仙过海、各显神通”,或跑运输,或搞建筑,或从事特色家禽养殖,出现了农业劳动者阶层,农民工人阶层,个体劳动者与私营企业主阶层,农村社会行政人员阶层等,从而进一步促进了农村社会结构的分化。

——摘编自陶林《土地制度变迁视角下的家庭联产承包责任制》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代土地制度演变的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出现代中国家庭联产承包责任制的显著特征,并说明其影响。

(3)根据材料一、二并结合相关知识,谈谈古今中国土地制度演变给我们带来的启示。

材料一 这一时期,由于人口剧增,且大量劳动力从农业生产部门流失等原因,粮食在局部地区经常出现危机。例如北宋仁宗时朝廷每年要从江南等地买米200万石。因此,封建统治者继续倡导重农思想和相应政策,认为“养民之政,务必务农”。“善政之要,惟在养民。养民之政,必先务农。农政既修则衣食足,衣食足则爱肤体,爱肤体则畏刑罚,畏刑罚则寇盗自息,祸乱不兴。是圣人之德发于善政,天下之化起于农亩。”从社会政治角度对粮食问题做进一步的阐述。因此,这就要求“复游散之流,抑工商之侈,去士卒之冗,劝稼穑之勤。”要求当时的“浮其业者”(主要是指脱离粮食生产的游闲之民,也就是依附在社会经济上的巨大负担),回归粮食生产第一线去,以确保粮食生产的恢复和发展,从而为国家的长治久安提供物质保障。

——摘编自吴宾《中国古代粮食安全问题研究》

材料二 短缺是这一时期我国粮食安全政策的逻辑起点,由此出发形成了与我国经济社会特征相适应的经济体制和制度安排,并且这类安排带有明显的共生关系。尽管我国工业、城市优先发展的发展战略并非是城市利益集团压力的结果。但从实际来看,统购统销和压低粮价本质上是一个城市集团收益,而农民集团受损的制度设计。农民作为粮食的生产者很难从粮食中得利,种粮经常处于亏本状态,进而抑制了粮食的扩大再生产,粮食产量在国家的推动下缓慢增长。城市居民作为消费者,可以长期以低价获得粮食这种生活必需品,一方面造成粮食的浪费,另一方面形成了粮食不可上涨的固化思维。这种在事实上形成的利益格局提醒了路径依赖和制度锁定的特征,成为此后粮食安全政策的重要约束条件。

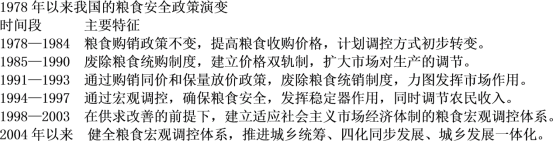

材料三 1978年以来我国的粮食安全政策演变

时间段 主要特征

1978-1984 粮食购销政策不变,提高粮食收购价格,计划调控方式初步转变。

1985-1990 废除粮食统购制度,建立价格双轨制,扩大市场对生产的调节。

1991-1993 通过购销同价和保量放价政策,废除粮食统销制度,力图发挥市场作用。

1994-1997 通过宏观调控,确保粮食安全,发挥稳定器作用,同时调节农民收入。

1998-2003 在供求改善的前提下,建立适应社会主义市场经济体制的粮食宏观调控体系。

2004年以来 健全粮食宏观调控体系,推进城乡统筹、四化同步发展、城乡发展一体化。

——以上均摘自周庆元《建国以来党领导粮食安全工作的历史进程与基本经验》

(1)根据材料一、三并结合所学知识,比较北宋、1978年以来解决粮食安全问题的思路异同点。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分别指出两个阶段粮食增长的不同态势并分析其原因。