1 . 图表蕴含着丰富的历史信息,反映着社会的变迁。阅读下列材料,回答问题。

材料一清末民初中央经济管理机构变革概况

| 机构 | 概况 |

| 商部 | 清承明制,六部的户部、工部主管财经。1903年,清仿西政改制,增设商部,制商法,鼓励实业。 |

| 农工商部 | 1906年,工部并入商部,改为农工商部,颁布了一批章程。另设邮传部,主管交通,户部改为度支部,仍管财政。 |

| 实业部 | 1912年1月,南京临时政府设财政、实业、交通三部。由于存在时间短,除颁布一些政策法令外,具体业务还未开展。 |

| 农商部 | 1912年3月,北京政府将实业部细分为农林、工商两部。1912年12月,又合并为农商部。期间广采西法,初步形成近代中国资本主义经济法规体系。 |

——据虞和平《中国现代化历程》

(1)根据材料一概括清末民初中央经济管理机构变革反映出的社会经济特点,并结合所学知识分析上述变革对中国的影响。

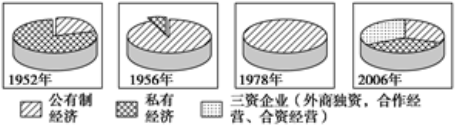

材料二新中国不同时期国民经济成分比例示意图

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立后经济体制的两次深刻变化及其变化的主要原因。

(3)上述两个材料反映出中国近现代经济变动有何发展趋势?

材料一 1889年,两广总督张之洞从英国预购炼铁机炉。有人提醒,先要确定煤铁质地才能配置合适的机炉,张之洞认为不必“先觅煤、铁而后购机炉”。张之洞调任湖广总督,购得大冶铁矿,开始筹建汉阳铁厂,由于找不到合适的煤,耗费六年时间和巨资,仍未能炼出合格的钢铁。盛宣怀接手后,招商股银200万两,并开办萍乡煤矿,但由于原来定购的机炉不适用,依然未能炼出好钢,只得贷款改装设备,才获得成功。通过克服种种困难,汉阳铁厂成为中国第一家大型的近代化钢铁企业,1949年后收归国有。

——摘编自《中国近代工业史资料 》

材料二 工业化的速度首先决定于重工业的发展,因此我们必须以发展重工业为大规模建设的重点。在“边打,边稳,边建”的方针下,就要求我们集中力量而不是分散力量去进行基本建设,要求我们以有限的资金和建设力量,首先保证重工业和国防工业的基本建设,特别是确保那些对国家起决定作用的,能迅速增强国家工业基础与国防力量的主要工程的完成。我们必须在五年内基本上完成鞍钢等大工业基地的建设,并开始新的工业基地的建设,以此来发展我国的五金、燃料、机械、电力工业与国防工业,使1957年的工业生产比1952年提高一倍到二倍半。

——摘自《中共中央关于编制1953年计划及五年建设计划纲要的指示》

材料三 1978年的中国企业是一幅怎样的景象?也许我们从外国人眼中能看得更真切一点。美国记者马修斯在中国工厂观察记中写道:“当我走进一个车间的时候,有三名女工正在同旁边桌上的另外三名女工聊天。在我逗留的几分钟里,只有一个女工干了活……去年,全厂85%的工人都增加了少量的工资,对很多人来说,是10到20年来第一次增加工资。”一位日本记者发现重庆炼钢厂使用的机械设备全都是20世纪50年代以前的,其中140多年前英国制造的蒸汽式轧钢机竟然还在使用。《读卖新闻》记者写道:“日本的集成电路工厂干净得一点灰尘也没有,相比之下,上海这家工厂简直像马路工厂。上海内燃机研究所的31名技师,平均年龄是56岁。”

——摘编自吴晓波《激荡三十年(中国企业1878-2008)》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉阳铁厂现代化艰难曲折发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳我国1953年计划的特点,概括其主要成就及意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出我国国有企业改革的必要性和主要目标。

3 . 材料一 中国的近代工业发端于19世纪40年代,从1843年上海出现第一家现代企业开始,到1949年新中国成立,虽然经历了100多年,但是现代工业十分薄弱。外国资本在中国投资工业,主要是为了掠夺中国的资源和榨取廉价劳动力。因此,外国资本的投资集中在采矿业和轻纺工业,而钢铁工业和机械制造业得不到发展。

——陈向东《毛泽东五十年代在天津调查研究的实践与思想》

材料二 有学者认为,从1953年起的第一个五年计划时期,新中国在国民经济恢复的基础上开始步入了工业化的初创阶段,从而在中国现代化发展史上揭开了新的一页。其突出的特点是实施以重工业为中心的工业化战略,依靠国家的整体力量启动工业化进程,以国营经济为主体,以此推进中国现代化的进程。

——石建国、武力《建国初期中国工业化道路与发展战略问题研究述评》

材料三 1979—1981年我国农轻重在国民经济中所占百分比的变化

| 年份 | 农业(%) | 工业 | |

| 轻工业(%) | 重工业(%) | ||

| 1979年 | 26.6 | 32.1 | 41.3 |

| 1980年 | 27.2 | 34.3 | 38.5 |

| 1981年 | 28.8 | 36.7 | 34.5 |

(1)根据材料一,概括中国近代工业发展的特点.(2)结合材料二和所学知识,分析建国初期确立“以重工业为中心”工业化道路的原因。

(3)根据材料三,概括1979年后国民经济比例发展的趋向,并结合所学知识说明此趋向所产生的主要影响。