材料一 古之取士皆本于学校,故道德一于上,习俗成于下,其人才皆足以有为于世。自先王之泽竭,教养之法无所本,士虽有美材而无学校师友以成就之,此议者之所患也。今欲追复古制以革其弊……以俟(等待)朝廷兴建学校。

——王安石《临川集》

材料二 天皇在巡视地方、视察学校的过程中,天皇的侍讲、宫廷官僚元田永孚于1879年发表了一篇题为《教学大旨》的文章,公开主张教育的根本精神以讲授仁义忠孝的道德为第一。……1882年,元田永孚根据天皇之命,编写了充满忠孝仁义的《幼学纲要》,发给全国小学学习。1886年,日本内阁制订了《帝国大学令》《小学校令》《中学校令》《师范学校令》等4个比较完整的教育法令,进一步改革了教育制度。概括这些法令的内容,就是要从小学到大学,向学生系统地灌输国家主义和天皇主义,培养为天皇制国家效力的思想。

——《日本帝国主义的兴亡》

材料三 迈向近代化的过程中,清政府曾试图对教育体制进行改革。1903年——1906年,在京师大学堂设立进士馆,通过融入西学对即将入仕的新进士进行再教育,并提供机会赴日游学,在近代教育史上占有重要地位。

进士馆学科程度及每星期教授时刻表(第二学年)

| 学科 | 程度(内容) | 每星期钟点 |

| 史学 | 泰西近时政治史日本明治变法史 | 2 |

| 地理 | 外国地理 | 2 |

| 格致 | 化学大要 | 2 |

| 法学 | 商法各国刑法各国诉讼法警察学监狱学 | 5 |

| 交涉 | 国事交涉民事交涉 | 3 |

| 理财 | 银行论货币论公债论统计学 | 3 |

| 商政 | 商业理财学商事规则附海陆运输及邮政电信规则 | 3 |

| 兵政 | 军制学附海军陆军学校制度战术学 | 4 |

| 合计 | 24 |

注:以上各科目外,尚有东文、西文、算学及体操,均作为随意科目,愿习与否均听其便。

材料四

(1)根据材料一并结合所学知识,分析王安石教育改革的原因,概括其教育改革措施的特征。

(2)根据材料二概括日本教育改革的特点。并结合所学知识,指出教育改革对日本社会发展产生了怎样的积极影响?

(3)根据材料三概括进士馆课程设置的特点,结合所学知识分析如此设置课程的背景

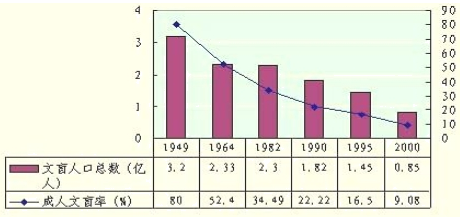

(4)材料四反映了中华人民共和国教育状况。教育发展与国家的推动密不可分。概括图表中所体现的信息并分析其原因。

(5)结合以上材料,请你提炼其中蕴含的主题并进行简要评述。

材料一 元佑六年(1091年)御史中丞赵君锡奏日:比岁以来,物力凋敝,甚于熙宁、元丰之间,至人心复思青苗之法行而不可得!岂非诸路钱货在官者,大抵数千贯常壅滞不发?旧法(指青苗法)虽未尽善,逐年犹有钱货千百万贯流布民间;籴粜(dí tiào)之法虽善而不行,则民间钱货无从而得,所以艰难困匮反甚于前,不足怪也!……当今钱重物轻之际,行之尤切!

——摘自李焘《续资治通鉴长编》卷462

材料二 在无数次胜仗的催生及工业革命的助推下,英镑要迫切成为国际货币体系中的主导,把世界经济推向英镑时代。l816年,英国通过了《金本位制度法案》,在法律上承认了把黄金作为货币的本位来发行纸币,规定了每英镑的含金量;1821年,英国正式启用金本位制。……19世纪下半叶,以英镑为中心的国际贸易和投资体系覆盖全球,90%的国际支付以英镑进行。以英镑为中心的国际货币金融体系的建立,使英国在世界各地的经济“侵略”变得更加便捷。

——摘编自宋泓均、高强《货币变局:下一秒,谁将改变世界》

材料三 从欧共体到欧盟,欧洲在经济联合走向政治联合的道路上曲折前行。1993年欧洲内部统一市场问世,商品、资本、劳务和人员可自由流动,但实际上依然受到货币、财税、劳工、社会政策等不统一的影响。在全球化和地区化的强大压力下,德法等欧洲12个主权国家舍弃本国货币,让渡发行货币的主权,共用欧元。欧元的使用,使欧洲内部市场真正统一起来,推动欧盟内部改革;改变了民众的心理和传统习惯,为加快欧洲的一体化建设奠定了坚实的群众基础。欧元提高了欧洲在全球的地位,国际货币金融格局发生重大变化,美元的霸主地位受到挑战,推动世界政治格局向多极化方向发展。

——摘编自裘元伦《欧元启动及其含义》

(1)根据材料一,概括指出赵君锡主张恢复青苗法的理由。结合所学知识,对青苗法作出简要评价。

(2)根据材料二,归纳英国得以建立以英镑为中心的国际货币金融体系的原因。并结合所学知识,分析这一货币金融体系对世界市场体系形成的影响。

(3)根据材料三,概述欧元诞生的历史背景,并指出它对欧洲产生的积极作用。

(4)综合以上材料,就社会发展与货币金融的关系谈谈你的认识。

3 . 【历史——选修1:历史上重大改革回眸】

材料南宋后期,国势衰微,军费的开支十分庞大,朝廷为了应急,“变法增造金银关子”,以加印纸币的方式掠夺百姓的财富,导致物价飞涨,民生维艰。当时的民众都很期待出现一位中流砥柱式的贤臣,能够稳定住局面。真德秀是最被民众看好的官员,京城因此有民谚曰:“若欲百物贱,直待真直院”,表达了临安百姓对真德秀主政、平抑物价的殷殷期待。不久,真德秀被宋理宗任命为参知政事(副宰相),让他领导改革。然而,真德秀主政以后,却无视外间物价高昂的现实,没有把民生问题作为首要事务,以解民众之急,而是大力尊崇道学,以倡导“正心诚意”为第一要义,认为道学就是解决一切问题的根本。他的这一套虚而不实的理论,民众当然不会买账,大失所望的京城百姓,遂在之前的民谚后面加了两句:“吃了西湖水,打作一锅面”,讽刺真德秀身居高位,却分不清什么是当世的要务,做事不切实际,脑子就像一锅煮烂了的面,混乱不堪。

——摘编自《南宋真德秀改革》

(1)依据材料,概括真德秀改革的背景。

(2)依据材料并结合所学知识,分析真德秀改革被讽为“一锅面”的原因及启示。

材料:熙宁四年(1071年)在王安石主持下制定“贡举新制”,诸科考试中只保留进士科,罢明经诸科,另设明法科。进士科举考试中不再考诗赋、帖经、墨义,而以考试经义、论、时务策为主,为了给变法大造舆论,王安石主持训释《诗经》《尚书》《周礼》,编成《三经新义》,作为经义考试的依据,又是太学中的基本教材。同年,扩大整顿了京师太学,增加学额,实行三舍法。将学生分为上舍内舍外舍三等。初入学为外舍生,学额200人;又卒业经考试升为上舍生,学额100人。上舍中的“学行卓然尤异者”。经保鉴、考察可以不参加科举考试直接授官。后来又在京师陆续设武学、律学、医学等,培养各类专门人才。

——詹子庆《中国古代史》

(1)根据材料并结合所学知识概括王安石实行教育改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识概括王安石实行教育改革的意义。

材料一 北魏孝文帝变法,尚文明,魏国以治,此变而得者也。商鞅变法,废孝弟(悌)仁义,秦先强而后促;王安石变法,专务剥民,宋因以致乱。此变而失者也。商、王之失,在残酷剥民,非不可变也,法非其法也。

——张之洞《劝学篇·变法第七》

材料二 长期以来,人们对戊戌变法更为熟悉和注意,某种意义上,这主要还是因为戊戌变法的仁人志士的悲壮故事,更能满足人们精神上的和道德审美上的需求……戊戌变法相比,长达十年以上的清末新政,无论就这一改革所导致的社会动员的广度和深度而言,还是就新政各项政策措施在社会和地方各层面产生的消极的和积极的后果而言,它都提供了更为丰富的信息。新政运动在教育、军事、财政、法制、路矿、实业、地方自治和立宪政治各方面的广泛展开,引起了从革命派、激进立宪派、温和派到保守派和儒家的原教旨派相当激烈的反应和政策思想冲突。从当朝权贵到地方督抚,从留学生到破落的塾师,从农民、士绅、商人到洋场买办,纷纷在海内外各种报刊上发表不同的言论,彼此针锋相对。各种不同的利益集团和社会阶层,也都积极调动各自拥有的社会资源来影响决策。

——摘编自萧功秦《清末新政与中国现代化研究》

材料三 1950年至1952年间,新中国发生第一次土地改革。其政策出发点为废除封建剥削的土地所有制实行农民土地所有制。1953年至1956年间的农业合作化时期的土地改革,农民土地所有制由私有制转变为土地公有制。1979年之后的家庭联产承包责任制是在土地公有制的基础上,把土地包给各家各户使用,农民对土地只有使用权,不具有所有权。

——摘编自甄爱军《近代中国历次士改》

(1)张之洞对北魏孝文帝改革、商鞅变法和王安石变法得与失的评价是否客观,请以对王安石变法的评价为例,简要说明理由。

要求:①先就张之洞对三次变法(或改革)得失的论述作出评价。②就王安石变法,从背景、措施、影响等角度进行说明。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清末“新政”与戊戌变法的不同之处,并简评清末“新政”。

(3)依据材料三指出历次改革的共同点,并谈谈从中得到的启示。

材料一 北宋学校教育在兵连祸结中早已破坏殆尽,朝廷此时又无力兴学设教。要解决人才匮乏问题,政府必须广泛开设学校,改变官学衰败局面。北宋在农业、手工业、商业方面取得了前无古人的巨大成就,也要求教育既培养精通儒学的文官,又要求培养各种职业所需要的实用型人才。灿烂而丰富的文化成就为教育提供了丰富资源和养料,而汉唐以来的官学教育基本上都是满门经文的太学教育,这与蓬勃发展的宋代社会不相匹配。

材料二 北宋太学内容改革改变了汉唐以来满门经文的单一格局,形成了以儒家经典为主兼及文史、治事等内容的新格局。北宋太学采用宋代著名教育家胡瑗在苏州、湖州讲学时的“苏湖教法”,使学生由索然无味到耳目一新。北宋太学改革后要求教师必须具备良好的道德品质、广博的文化知识。唐代太学限招五品以下子弟入学,而北宋太学只要是八品以下子弟及庶人之俊异者就可以入学,较广泛地向中小官僚和一般平民子弟敞开了求学的大门。

——以上材料摘编自周路宽《北宋太学教育改革研究》

完成下列要求:

(1)根据材料一,概括北宋太学教育改革的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳北宋太学教育改革涉及的主要方面并分析其影响。

7 . 材料 北宋王安石变法的内容是多方面的,教育改革是其重要内容之一。教育改革中,王安石在太学实行“三合法”,规定初入学的为外舍生,不限名额;外舍生经过考试升为内舍生,名额200人;内舍生经过考试升为上舍生,名额100人。上舍生学行优秀者,或授官,或可直接参加省试、殿试。王安石为“一道德”,颁行《三经新义》作为学校的统一教材,此书由王安石对《诗》《书》《周礼》三部儒家经典重新加以注释而成,故名《三经新义》。在科举改革方面,王安石为改变当时士人“闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习”的现状,废除明经诸科,只以进士科取士;规定应试举人不再考诗赋、贴经、墨义,而考经义和策论,经义则以《三经新义》作为考试标准。王安石在教育方面的变革达到了预期的效果。

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出北宋王安石教育改革的背景及特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简要分析北宋王安石教育改革的积极作用。

材料一 今则西戎已叛,屡丧边兵;此虏愈强,且增岁币。国用殚竭,民力空虚,徭役日繁,率敛日重。官吏猥滥,不思澄汰;人民疾苦,未尝省察。百姓无告,朝廷不与为主,不使叛而为寇,复何为哉? ——人教版《历史上重大改革回眸》

(1)据材料一概括王安石变法的背景

材料二 故免役之法成,则农时不夺而民均矣。

—— 王安石《论五事札子》

材料三 王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤“啰,啰,啰,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。妾本以桑麻为业,……今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。

——《京本通俗小说·拗相公》

(2)根据材料二、三,评价王安石的免役法。

材料四 引用小人自安石始……盖安石之法犹出于所学,章子厚(惇)之法将托安石以报私怨耳,至蔡京则又托绍述以奉人主(徽宗)之侈心耳,愈变愈下,所以致中原之祸也。

——(南宋)吕中《宋大事记讲义》卷一

材料五 若乃于三代下求完人,唯公庶足以当之矣……以不世出之杰,而蒙天下之诟,易世而未之湔者,在泰西则有克林威尔,而在吾国则荆公(注:王安石)。

—— 梁启超《王安石传》

(3)材料四、五对王安石变法的评价有何不同?梁启超为何这样评价王安石变法?

9 . 政府在经济发展中发挥着重要作用。阅读下列材料,回答问题。

材料一:使商无得籴(买米),农无得粜(卖米)。商无得籴,则多岁不加乐;多岁不加乐,则饥岁无裕利;无裕利则商怯,商怯则欲农。商欲农,则草必垦矣。重关市之赋,则农恶商,商有疑惰之心。农恶商,商疑惰,则草必垦矣。

——节选自《商君书·垦令》

材料二:由于北宋政府的低效“给社会发展留下了某些空隙”,当时商品经济的发展相对自主且拥有更大的活动空间。加之农业上“田制不立”、“不抑兼并”的土地制度,这时的小自耕农的破产使国家的税基渐渐流失,影响了国家财政收入和社会安定。王安石变法实际上就是王安石“通过变法度,加强政府对经济的干预力量,消除可能与‘人主争利’的兼并势力”的具体实践。

——摘编自李昕、胥仕之《由市场失灵到政府失灵——以王安石变法为例》

(l)材料一反映了商鞅怎样的经济思想及为此主张政府应采取哪些措施?并结合所学知识,分析指出这一经济思想的实行有何意义。

(2)根据材料二,概括王安石变法“加强政府对经济干预”的社会经济背景及根本目的。并结合所学知识,试举一变法措施说明王安石是如何体现“加强政府对经济干预”的,并说明所起到的作用。

10 . 【历史——选考一:历史上重大改革回眸】

材料

自安史之乱以来,地方势力不断扩张。在穆宗时期,当时不申户口的州镇在原来15道71州上的基础上,又增加了6道97州,“郡邑官吏,皆自署置,户版不籍于天府,税赋不入于朝廷”的现象普遍存在。中央要保证茶税征收的顺利进行,就离不开地方力量的支持。至开成元年(公元836年"宰相李石将山泽之利归于州县,由各州刺史任选官吏主管。据《册府元龟》载:“常州自开成元年七月二十六日敕以茶务委州县至年终所收以溢额五千六百六十九贯,比类盐场铁院正额原数加数倍以上,因此请求增加正额。”此后,各州县则以山泽之利归州县之便利,自植茶树以牟利。“举天下不过七万余缗,不能当一县之茶税。”

——据王晓燕,赵晓芳《唐代茶法考述》等整理

(1)根据材料并结合所学知识,概括李石改革茶税的背景。

(2)根据材料,指出李石改革茶税的措施,并结合所学知识分析其影响。