材料一 西汉前期,盐铁商人“冶铸鬻盐,财或累万金。”有的商人把甲地特产向乙地缺货地区运输销售,又把乙地多余产品转到有需求的甲地,获得巨额利益;还有些商人通过囤积居奇而致富。他们与地方诸侯互动频繁。

汉武帝时,桑弘羊掌管天下盐铁,在地方增设盐铁官,扩大官营盐铁的规模;规定相距较远的地方,官府以各自的特产作为贡赋,相互转输;在京师设置平准机构,政府垄断天下货物,“贵即卖之,贱则买之”。《史记》记载:“如此,富商大贾无所牟大利,则反本,而万物不得腾踊(涨价)……民不益赋而天下用饶。”

材料二 宋神宗熙宁元年八月,司马光与王安石争论理财之道。

王安石认为,国用不足是未得善理财之人。

司马光说:“善理财者,不过头会箕敛(形容赋税繁重苛刻),以尽民财。”

王安石对曰:“善理财者,不加赋而国用足。”

司马光反驳:“此乃桑弘羊欺汉武帝之言,司马迁书之以讥武帝之不明耳。天地所生货财百物,止有此数,不在民间则在公家。桑弘羊能致国用之饶,不取于民,将焉取之?”

(1)阅读材料一,概述桑弘羊改革要解决的社会问题。

(2)依据材料二,指出司马光反对王安石的理由;结合两则材料,列举王安石变法中继承桑弘羊的改革措施,并分析其作用。

材料一 《考工记》多被认为是春秋末期战国初期齐国政府制定的指导、监督和考核官府手工业、工匠劳动制度的书籍。该书开宗明义“国有六职,百工与居一焉……坐而论道,谓之王公;作而行之,谓之士大夫;审曲面执,以饬五材,以辨民器,谓之百工;通四方之珍异以资之,谓之商旅;饬力以长地财,谓之农夫;治丝麻以成之,谓之妇功。”于此同时,墨家、农家等设学收徒传授技艺,在《管子》《荀子》等书中关于职业技能传授也有着“少而习焉,其心安焉,不见异物而迁焉。是故其父兄之教不肃而成,其子弟之学不劳而能”“工匠之子莫不继事,而都国之民安习其服”的记载。

(1)指出《考工记》中的经济思想与商鞅经济思想的不同。概括在当时职业技能传授的主要方式及其原因。

材料二 唐以前和唐朝的都城为了确保安全,加强防卫警戒,采用封闭式结构。四周由“城”和“郭”等多重墙垣组成骨架,封闭整个城市。城郭以内,宫殿、官署、食库、贵族官僚的府第也都筑有墙垣,甚至作为居民聚居区的“坊”和作为商业区的“市”,也建有围墙,设置警卫。唐宋之际,都城的封团结构发生了变化。北宋东京出现沿街的各种商店酒楼;有不少商业繁荣的街道分布在交通要道。这是都城制度的重大变革,居民生活方式也发生重大变化。这与城市经济的发展和城市市民阶层的活跃有关系,也与手工业和商人地位的提高和行会组织的出现和发展有关系。

——杨宽《中国古代都城制度史研究》

(2)根据材料二,说明唐宋城市呈现的不同特点,分析变化的原因。

消费观念的变革是与一定社会生产力和文化的发展水平相适应的。回答下列问题。

材料三 两宋时期两浙(江苏及浙江地区)之富为国之所恃,当地皆以奢侈为美为荣,浙东经济思想就是这一特定时期、特定地域文化的产物。南宋时期的陈亮在评价王安石变法时言道“①青苗之政,惟恐富民之不困也;②均输之法,惟恐商人之不折也”。他成为浙东经济思想永康学派代表人物。

(3)在陈亮对王安石变法的评价中任选其一,结合相关的变法内容,对上述材料给予解读。要求:提取和运用信息充分;解释和分析准确、符合逻辑。

材料一史书记载,自北魏建元至北魏孝文帝执政前近一百年间,北魏境内各族人民起义多达八十余次,这些起义沉重地打击了北魏统治。据记载,北魏统治者对外战争,把掳掠来的无数人口和财物分赏给参战的人员,把大量的“生口”变成了奴隶,进一步扩大了奴隶制——人教网北魏贵族集团在歧视与迫害其他民族的同时,对各族人民的经济剥削也异常残酷……从北魏统一到孝文帝改革前,仅五十多年里,农民起义就达七八十次之多。

——《历史学习》

材料二“冬,十月,丁未,诏遣使者循行州郡,与牧守均给天下之田:诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人二十亩……”“(对实行两年轮耕的)所授之田率倍之,三易之田再倍之……(人多地少的地方)乐还者听避空荒……卖者坐如律。”

——《魏书》

材料三宋仁宗(1049~1053)年间,各级官员达到两万多人,比三十多年前的真宗景德年间增加了一倍;仁宗后期,“募天下骁雄横滑以为兵,几至百万”,比北宋建国之初增加了五倍。在仁宗1050年前后,当时的两税收入为:钱四百九十三万贯,绢帛三百七十六万匹,粮一千八百零七万石,国家总支出为:钱三千三百一十七万贯,绢帛七百二十五万匹,粮三千零四十七万石。当时“养兵之费,在天下十居七八”。

——历史风云网

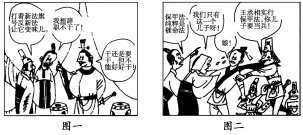

材料四关于王安石变法的漫画

(1)材料一反映了北魏孝文帝改革前面临着什么突出的社会问题?

(2)材料三反映了当时北宋面临的突出社会问题是什么?

(3)结合材料二、四,简要指出这两次改革一成一败的原因分别是什么?

材料 我国古代官制中,有“致仕”的说法,是指官员在年老或多病时,把职务归还给帝王,以摆脱政务颐养晚年。据考证“致仕”做法始于商代,《尚书》中就有辅佐商汤的伊尹年老告退致仕的记载。但这种做法在当时并不普遍。延至西周,国家官制才趋完善,对“致仕”退休才有明确的规定,如《礼记·曲礼》记载:“大夫七十而致事(仕)”。这样,官员到了70岁高龄而告老还乡,作为西周礼制的一项内容确定下来,并且为后来各朝各代所沿用,致仕告老退休的官员因曾为国家出过力,退休后朝廷都有一套赏赐和供养的规定。如汉代官员退休时,朝廷给予一次性的重赏,此外还给原俸的三分之一,直到去世。唐代对退休大臣不但赏赐从优,而且明文规定:“五品以上致仕者,各给半禄”,有突出贡献的,经皇帝恩准,可得全禄。京官六品以下,外官五品以下,退休时各给一份承业田以养老。到了宋代、明代,退休官员的俸禄更有提高。自商周以来的致仕退休制度为各朝统治者所沿用,这一方面是鼓励在职官员效忠朝廷恪尽职守,为其解除后顾之忧;另一方面也为鼓励年老有病的官员让出位子使贤明之人接替职位以提高效率。

——王伟《略论中国古代社会保障思想和措施》

(1)根据材料概括中国古代“致仕制度”的特点。

(2)根据材料并结合所学知识分析中国古代致仕制度的影响。

5 . 改革是历史发展的鲜明主题,改革就是推陈出新、除旧布新,从而推动社会的进步和历史的发展。但改革的道路总是坎坷曲折的。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一史书记载,自北魏建元至北魏孝文帝执政前近一百年间,北魏境内各族人民起义多达八十余次,这些起义沉重地打击了北魏统治。据记载,北魏统治者对外战争,把掳掠来的无数人口和财物分赏给参战的人员,把大量的“生口”变成了奴隶,进一步扩大了奴隶制。

——人教网

北魏贵族集团在歧视与迫害其他民族的同时,对各族人民的经济剥削也异常残酷……从北魏统一到孝文帝改革前,仅五十多年里,农民起义就达七八十次之多。

——《历史学习》

材料二“冬,十月,丁未,诏遣使者循行州郡,与牧守均给天下之田:诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人二十亩……”“(对实行两年轮耕的)所授之田率倍之,三易之田再倍之……(人多地少的地方)乐还者听避空荒……卖者坐如律。”

——《魏书》

材料三宋仁宗(1049~1053)年间,各级官员达到两万多人,比三十多年前的真宗景德年间增加了一倍;仁宗后期,“募天下骁雄横滑以为兵,几至百万”,比北宋建国之初增加了五倍。在仁宗1050年前后,当时的两税收入为:钱四百九十三万贯,绢帛三百七十六万匹,粮一千八百零七万石,国家总支出为:钱三千三百一十七万贯,绢帛七百二十五万匹,粮三千零四十七万石。当时“养兵之费,在天下十居七八”。

——历史风云网

材料四关于王安石变法的漫画

(1)材料一反映了北魏孝文帝改革前面临着什么突出的社会问题?

(2)据材料二概括指出北魏孝文帝鼓励农耕的措施。

(3)材料三反映了当时北宋面临的突出社会问题是什么?

(4)结合材料二、四,简要指出这两次改革一成一败的原因分别是什么?

材料一 改革是一幕幕散发着时代气息的活剧,也是一幅丰富多彩的画卷。历史上的重大改革,都是在时代呼唤下的伟大社会实践活动。阅读材料,回答问题:材料一:《商君书》记录了商鞅与其他法家的思想,其中《去强》一篇中说:欲使国家富强,必须详细了解国内成年男女、年老和弱小者、官员和士兵、以游说谋生者及从事工商业者等的数量。据《史记·商君列传》记载,商鞅变法的重点内容之一就是对户籍制度进行了整顿:“令民为什伍,而相牧司连坐,不告奸者腰斩……民有二男以上不分异者,倍其赋。”——摘编自游相录《秦户籍制度探究》 材料二:雅典贵族统治的改变是从梭伦之时开始的。梭伦以整个城邦公社的利益为重,主张不偏不倚的立场。他既痛恨贵族的顽劣,也不愿引发平民的暴动,主张以改革的方式解决平民备受压迫的各类问题。——《西方文明简史》 材料三:王安石的最大弊病,还在仅看重死的法制,而忽视了活的人事。依照当时情况,非先澄清吏治,不足以宽养民力。非宽养民力,不足以厚培国本。非厚培国本,不足以遽希武功。……在国内新政措施全无头绪的当日,却同时引起边衅,对外便开疆用武。因此更是加意聚敛,而忽略了为国家的百年长计。 ——钱穆《国史大纲》

(1)依据材料一和所学知识,概括商鞅变法整顿户籍制度的目的和措施。

(2)根据材料二指出梭伦改革的指导思想。结合所学知识,从民主政治的角度说明梭伦“改变了雅典的贵族统治”。(3)根据材料三,概括钱穆先生从哪些方面指出了王安石变法存在的不足?

7 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一:张萌麟在《中国史纲》中指出,“当战国开场的前后,秦在‘七雄’中算是最不雄的一国……直至孝公变法时,秦人还不脱狄之俗。”

《史记》记载:“(商鞅变法)行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。”

材料二:“盖免役之法……则使之家至户到,均平如一,举天下之役,人人用募,释天下之农,归于畎亩,苟不得其人而行,则五等必不平,而募役必不均矣。……得其人缓而行之,则为大利;非其人急而行之,则为大害。故免役之法成,则农时不夺,而民力均矣。”

——《临川先生文集·上五事札子》

材料三:臣(司马光)向上曾言:“教阅保甲,公私劳费,而无所用之;敛免役钱,宽富而困贫,以养浮浪之人。使民失业,穷愁无告;……此皆所害者大,所及者众,宜先变更。借令皇帝陛下独揽权纲,犹当早发号令,以解生民之急。”

——《续资治通鉴长篇》卷356

(1)指出“战国开场”时秦的“国情”。结合所学知识,商鞅变法哪些措施措施使秦民大悦“家给人足”?

(2)材料二、三争论的是什么问题?各自的理由是什么?

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出商鞅变法和王安石变法一成一败的主要原因是什么?

材料 隋中央政府必须处理的一个问题:在有关政策事务和行政表现方面,它如何与派往各地方政府任职三年的官员保持密切的联系。为了解决这一问题,隋建立了朝集使制。各州派代表出席御前的专门集会。在京师时,他们住在城东南的专区。集会在每年阴历二月、七月和十月的十五日举行。隋代的朝集使一般是刺史和其他高级官员,他们除了带贡品以外,还应带参加科举考试的士子来到京师。每个地方单位的官员的表现要经过考察,然后被召见。

一次,隋帝对集会的地方代表讲话,并向他们推举某县令为模范,因为他的施政被评为京师附近地区的佼佼者。隋帝的讲话内容如下:“房恭懿志存体国,爱养我民,此乃上天宗庙之所祐。朕若置之不赏,上天宗庙必当责我。卿等宜师范之。”据记载,隋帝于是提升他为州刺史。

——摘编自费正清《剑桥中国隋唐史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括隋代设立朝集使制的目的及其特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析隋代朝集使制的作用。

材料一:《商君书》记录了商鞅与其他法家的思想,其中《去强》一篇中说:欲使国家富强,必须详细了解国内成年男女、年老和弱小者、官员和士兵、以游说谋生者及从事工商业者等的数量。据《史记·商君列传》记载,商鞅变法的重点内容之一就是对户籍制度进行了整顿:“令民为什伍,而相牧司连坐,不告奸者腰斩……民有二男以上不分异者,倍其赋。”

——摘编自游相录《秦户籍制度探究》

材料二:雅典贵族统治的改变是从梭伦之时开始的。梭伦以整个城邦公社的利益为重,主张不偏不倚的立场。他既痛恨贵族的顽劣,也不愿引发平民的暴动,主张以改革的方式解决平民备受压迫的各类问题。

——《西方文明简史》

材料三:王安石的最大弊病,还在仅看重死的法制,而忽视了活的人事。依照当时情况,非先澄清吏治,不足以宽养民力。非宽养民力,不足以厚培国本。非厚培国本,不足以遽希武功。……在国内新政措施全无头绪的当日,却同时引起边衅,对外便开疆用武。因此更是加意聚敛,而忽略了为国家的百年长计。

——钱穆《国史大纲》

(1)依据材料一和所学知识,概括商鞅变法整顿户籍制度的目的和措施。

(2)根据材料二指出梭伦改革的指导思想。结合所学知识,从民主政治的角度说明梭伦“改变了雅典的贵族统治”。

(3)根据材料三,概括钱穆先生从哪些方面指出了王安石变法存在的不足?

材料一 《商君书》记录了商鞅与其他法家的思想,其中《去强》一篇中说:欲使国家富强,必须详细了解国内成年男女、年老和弱小者、官员和士兵、以游说谋生者及从事工商业者等的数量。据《史记·商君列传》记载,商鞅变法的重点内容之一就是对户籍制度进行了整顿:“令民为什伍,而相牧司连坐,不告奸者腰斩……民有二男以上不分异者,倍其赋。”

材料二 雅典贵族统治的改变是从梭伦之时开始的。梭伦以整个城邦公社的利益为重,主张不偏不倚的立场。他既痛恨贵族的顽劣,也不愿引发平民的暴动,主张以改革的方式解决平民备受压迫的各类问题。

材料三 王安石的最大弊病,还在仅看重死的法制,而忽视了活的人事。依照当时情况,非先澄清吏治,不足以宽养民力。非宽养民力,不足以厚培国本。非厚培国本,不足以遽希武功。……在国内新政措施全无头绪的当日,却同时引起边衅,对外便开疆用武。因此更是加意聚敛,而忽略了为国家的百年长计。

(1)依据材料和所学知识,概括商鞅变法整顿户籍制度的目的和措施。

(2)根据材料一指出梭伦改革的指导思想。结合所学知识,从民主政治的角度说明梭伦“改变了雅典的贵族统治”。

(3)根据材料二,概括钱穆先生从哪些方面指出了王安石变法存在的不足?