| A.外交日益半殖民地化 | B.近代外交观念逐渐确立 |

| C.列强完全控制清政府 | D.近代民主国家意识觉醒 |

材料一 自今以来,香港岛割与英国……大皇帝恩准英国人民带同所属家眷,寄居大清沿海 之广州、福州、厦门、宁波、上海等五处港口,贸易通商无碍。

——中英《南京条约》(1842 年 8 月 29 日)

材料二 日本获得军费赔偿白银二亿两……日本臣民得在中国通商口岸城邑任便从事各项 工艺制造,又得将各项机器任便装运进口,只交所定进口税。

——中日《马关条约》(1895 年 4 月 17 日)

材料三 大清国国家应允将大沽炮台及有碍京师至海通道之各炮台,一律削平……由诸国分 应主办……留兵驻守,以保京师至海通道无断绝之虞。……各省督抚文武大吏暨有司各官, 于所属境内,均有保平安之责,如复滋伤害诸国人民之事,或再有违约之行,必须立即弹压 惩办。

——《辛丑条约》(1901 年 9 月 7 日)

(1)依据材料一、二并结合所学知识,指出两个条约内容的异同。

(2)依据材料二、三并结合所学知识,归纳《马关条约》《辛丑条约》签订后,给中国带 来的危害。综合上述材料,概括列强侵华呈现的发展趋势?

| A.重在防范西方对华经济侵略 |

| B.执行传统的抚夷外交政策 |

| C.对西方各国给予同等待遇 |

| D.近代国家主权意识淡薄 |

| A.《南京条约》 |

| B.《虎门条约》 |

| C.《马关条约》 |

| D.《辛丑条约》 |

| A.人们已经开始接受平等的外交理念 |

| B.林则徐能够决定战争的最终胜负 |

| C.是基于中英两国实力对比的认识 |

| D.当时人没能正确认清战争失败的根源 |

材料一 道光元年(1821年),阮元奏审办伤毙民妇之夷船水手折:

今咪利坚国夷人,佛兰西吐爹喇咖啡了,因民妇郭梁氏买果争闹,用瓦坛掷伤落水身死,已据供认明确,照例拟绞,情罪相符。……于本年十月初三日,将该凶佛兰西吐爹喇咖啡了照例绞决,以彰国宪,并夷人买取食物,向系官给买办,今民妇郭梁氏,私将蕉、橙卖给夷人,殊属不合。业已被伤身死,应毋庸议。

臣复谕饬洋商(注:行商)伍敦元等,传谕该大班,当知天朝法度尊严,该夷人既赴内地贸易,自应安静守法。该大班及船主等,务须时时戒饬船内水艄人等,毋许滋事逞凶。设已酿成事端,该大班即应查明肇衅生事之人,立时指名交出,听候地方官查审究办,切勿袒庇诿延,自取重咎,以仰副天朝恩溥怀柔之至意。

材料二 鸦片战争时,琦善派人探听了一些英国的情况,并据此写了一份奏折上报朝廷,言道:

该国王已物故四年,并无子嗣,仅存一女,年未及笄,即为今之国王。该国有大族二十余家,皆其国之权臣,议事另有公所。只须伊等自行商榷,不受约束,揣其词意。或前此粤省烧毁之烟,其中即有各该权臣之物。……是固蛮夷之国,犬羊之性,初未知礼义廉耻,又安知君臣上下?且系年轻弱女,尚待择配,则国非其国,意本不在保兹疆土,而其国权奸之属,只知谋取私利,更不暇计其公家,……故求索不专在通市。

——选自《琦善奏探询英国各情形折》

问题:

(1)材料一反映了当时清政府对外交往的哪些特点。此类案件若发生在19世纪50年代,处理结果会有什么不同,并说明理由。

(2)根据材料二,琦善获得了哪些情报?你如何看待琦善的这份奏折。

| A.开始出现向西方学习的新思潮 |

| B.近代民族资本主义工业开始产生 |

| C.中国割地赔款、丧权辱国 |

| D.开启了制度变革的探索历程 |

| A.鸦片战争 | B.第二次鸦片战争 |

| C.甲午中日战争 | D.八国联军侵华 |

| A.中国传统观念受到冲击 | B.清朝主动顺应世界潮流 |

| C.中西方文化的逐步融合 | D.救亡图存成为时代主题 |

材料一 由于中国人闭关自守、骄傲自满,三次灾难性的战争使他们受到了巨大的刺激:第一次是1840—1842年同英国的战争,第二次是1856—1858年同英、法的战争,第三次是1895年同日本的战争。在这些战争中所遭到的耻辱性失败,追使中国人打开大门,结束他们对西方的屈尊态度,重新评价自己的传统文明。其结果是入侵和反入侵的连锁反应:它产生了一个新中国,产生了至今震撼着远东和全球的影响。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

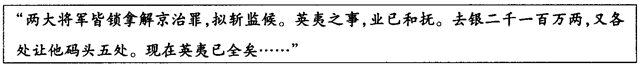

材料二 列强的步步紧逼使曾经统一富强的中国山河破碎,我们看到了中华儿女的英勇、血性,然而反动卖国的清政府却签订了这样的条约内容“严禁中国人参加反帝斗争……拆除北京至大沽口沿线炮台……”

——摘编自胡绳《从鸦片战争到五四运动》

材料三

| 抗争与探索 (代表事件) | 代表人物 | 主张 |

| A | 奕䜣、曾国藩、李鸿章 | 师夷长技以自强,“剿发逆,勤远略” |

| B | 孙中山、黄兴 | “驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权” |

| C | 蔡元培、鲁迅、刘半农 | 拥护“德先生”“赛先生”,反对旧伦理、旧宗教 |

材料四 近百年中华民族根本只有一个问题,那就是:中国人能近代化吗?能赶上西洋人吗?能利用科学和机械吗?能废除我们的家族和家乡观念而组织一个近代的民族国家吗?能的话,我们民族的前途是光明的;不能的话,我们这个民族是没有前途的。

——摘编自蒋廷黻《中国近代史新编》总论

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出清政府在“三次灾难性的战争”后被迫签订的不平等条约名称。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析材料中条约内容的特点,并简述该条约对中国社会性质的影响。

(3)根据材料一所示表格,在A、B、C处填上相应的内容。并结合材料三和材料四、任选A、B、C中的一个事件进行评价。(要求:明确写出所选事件名称后再进行评价)。