材料一 下表示意明清时期中央政府的海洋政策演变情况

| 时间 | 政府政令 |

| 洪武十四年 | “沿海军民官司纵令私相交易者,悉治以罪。” |

| 永乐三年 | 泉州、宁波、广州等三处市舶司更名为“来远”“安远”“怀远”。 |

| 永乐 | “不许军民人等私通外境,私自下海贩鬻番货,依律治罪。” |

| 顺治十八年 | “沿海居民分别内迁三十至五十里,设界防守,严禁逾越。” |

| 乾隆二十四年 | 关闭江、浙、闽三海关,由粤海关行商垄断对外商贸易事务。 |

材料二 鸦片战争的失败,对中国的外交政策产生了深远的影响,这种外交并不是我们现在社会中处于平等关系下的与别国的外交关系,而是清政府的被迫外交,中国的国门是被迫打开的,是在一次次战败后签订的一个个不平等条约中,开始了这种屈辱的外交之路。在这个过程中,伴随着对华夷思想的反思,国家意识的萌发,中国近代外交思想在突破传统的基础上开始了艰难的探索。从“夷务”到“洋务”词语的变化,洋务运动中洋务运动时期的“外须和戎”,从对外实行羁縻政策到“以夷制夷”政策的确定,无一不体现了传统外交思想发生了巨大的改变。

——摘自张静《鸦片战争对中国传统观念的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清对外政策的发展趋向,并分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括鸦片战争后中国对外关系的一系列变化。

材料一 明清时期的大商人认为土地是不忧水火,不惧盗贼,百年常新的恒产,因此,他们将大量资本投资于土地。这些大商人为谋得厚利还不惜重金结交官府,取得经营特权。两淮的盐商,云南的铜商等从事的都是最有利可图的行业,只要取得了封建的经营特权,其他商人就无法插手。厚利也吸引着商业资本转化为高利贷资本,高利贷的利率极高,河南地方放债,八折出借,滚算月利,不到一年,利过于本。清朝还可以出钱买官,称为“捐班”。大商人为了改换门庭提高身价,不惜重金买官。而且当官后也是有利可图的,“一任清知府,十万雪花银。”

——摘编自吴量恺《明清时期城市经济的繁荣和商业贸易的发展》

材料二 19世纪50年代后,上海出口货值常占全国出口总值的一半左右,进口贸易亦呈现同步增长的趋势。在进口洋货中,70%由上海转销内地。内地运来的土货,大部分也是转销外洋的。与此同时,为外贸服务和为出口农副产品服务的加工厂陆续出现。20世纪以后,大量工厂生产的国货开始分销内地。据统计,近代上海商业计有204个行业,23个大类,还有面粉、纱布、证券、杂粮油饼等交易所。就是同一行业内部,也有分类。上海的各种商店经营各地土产,“统办全球货物”,永安百货力争做到“凡是名牌产品,只有顾客叫得出,在公司里几乎都可以买得到”。

——摘编自陈立仪、潘君祥《试论上海近代商业的特点及其发展原因》

材料三 1950年朝鲜战争爆发后,资本主义国家加紧了对中国大陆的封锁禁运。1950年8月,周恩来指出,“对外贸易要加强计划性,避免盲目的出口和进口,要减少对美贸易,逐步摆脱美国的影响”,“对外贸易的目的是为了发展生产”。得益于高度集中的计划经济体制,这一时期的对外贸易政策执行良好,中苏两国签订了《中苏贸易协定》,对苏贸易在中国整体外贸中的占比也由1950年的29.8%上升至1955年的57%。由于中苏贸易的快速发展,中国的对外贸易总量稳步提升,在建国初的十年间扩大了3倍以上。

——摘编自余振、王净宇《中国对外贸易发展70年的回顾与展望》

(1)根据材料一,指出明清大商人资本的投资流向,并结合所学,说明上述投资流向形成的主要原因。(2)根据材料二,概述近代上海商业经济繁荣的表现,并结合所学,分析上海商业的繁荣对近代中国经济的影响。

(3)根据材料三,概括新中国初期对外贸易的特点,并结合所学,简析这一时期对外贸易发展的历史背景。

材料一 英国政府在香港推行亚当·斯密“自由放任”的经济哲学思想,实施“积极不干预主义”政策。这使得……与中国内地交通联系不方便的香港,只有在经济上实行开放,才能够弥补资源稀缺、劳动力不足等方面的劣势。香港不仅拥有世界天然良港——维多利亚港,还是北美、欧洲等地的经济贸易活动进入中国的重要门户,也占据着亚洲航运和贸易的中心地位。香港时差的特殊性,使其弥补了欧、美两大金融市场开市和收市时间上的间隙,从而保证国际金融交易每天24小时的不间断运转,这为其发展成为国际上重要的金融中心提供了重要的有利条件。同时,中国政府对香港的一贯支持的政策也不容忽视。

——摘编自高成华《香港经济制度变迁对经济发展影响研究》

材料二 1990年经国务院批准设立的上海外高桥保税区是我国当时经济规模最大、启动最早、业务功能最齐全的保税区。随后,党中央、国务院在新形势下对政府职能转变、管理模式创新、促进贸易和投资便利化进行主动探索。2013年,我国正式成立上海自由贸易区,希望将其建设成为具有国际水准的投资贸易便利、监管高效便捷、法治环境规范的自贸区,为我国全面深化改革和扩大开放提供可复制、可推广的经验,从而服务全国、促进各地区的发展。

——摘编自王德恒《中国(上海)自由贸易试验区建设研究》

(1)根据材料一概括近代香港自由港形成的原因,并结合所学知识分析其影响。(2)根据材料并结合所学知识,分析上海自由贸易区和近代香港自由港的不同。

材料一 读图1、图2及相关注解。

1997年7月1日,位于南京下关的静海寺内悬挂起一尊大铜钟。钟的主体高1.842米……每年8月29日,社会各界人士都要组织一次盛大的撞钟仪式,重温历史,警钟长鸣。(如下图1)

——《光明日报》

2014年11月1日十二届全国人大常委会第十一次会议经表决通过了全国人大常委会关于设立国家宪法日的决定,设立每年12月4日为国家宪法日。

——新华网

(1)结合材料一和所学知识说明,南京静海寺的大铜钟为什么高1.842米?根据图5相关信息说明为什么要把宪法日定为12月4日?

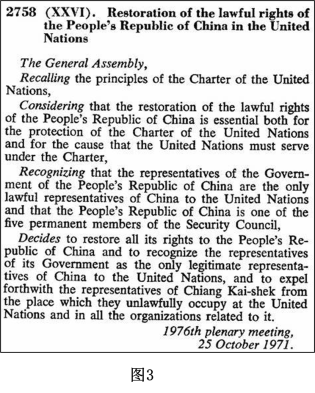

材料二 图3是联合国大会2758号决议。

(2)根据图片信息及所学知识写出该决议的内容及其通过的重大意义。

材料三 有人把祖国的统一简洁地概括为一二三(即:一国两制;花开两朵;三缺一。如图4)

(3)观察图4中的三张图片,并结合所学知识,简洁地写出三张图片之间的关系。

(4)关于抗日战争,有“14年抗战”说,也有“8年抗战”说。其实这两种说法都有其合理之处。试结合相关史实分别对这两种说法作出合理的解释。

材料一 如何应对英军入侵?当时清朝内部实际存在两种态度:一种以军机大臣穆彰阿与琦善为代表,认为英军船坚炮利,清军不是对手,主张妥协(当时曰“抚”)了结;另一种以林则徐为代表,主张与侵略者作坚决斗争。当英军兵临天津海口时,身为直隶总督的琦善,心知天津防备薄弱,害怕承担失败责任,竭力主张妥协。英军军舰只有5艘,白河口又有拦江沙封堵,大型军舰无法驶入内河,而且秋冬将届,北方即将封冻,援军和运输船皆难于北上。因此,只得将计就计,同意南下。道光帝见英军退去,如释重负,赞扬琦善“片言只语,远胜十万之师”。对于林则徐和邓廷桢,则先是申斥,随后革职查办。

——摘编自章开沅、朱英《中国近现代史》

材料二 战争的失败,琦善或须负一部分的责任,但是说他战前不设备,战中节节后退,不但与事实相反,且与人情相反。英人Davis甚至说琦善的军备已尽人事天时的可能。时人及以后的历史当然不信中国反不能与“岛夷”敌,他们说中国所以败全由宣宗(道光帝)罢免林则徐而用琦善。……实则林文忠(林则徐)的被罢是他的终身大幸事,而中国国运的大不幸。林不去,则必战,战则必败,败则他的声名或将与叶名琛相等。但林败则中国会速和,速和则损失可减少,是中国的维新或可提早二十年。鸦片战争以后,中国毫无革新运动,主要原因在时人不明失败的理由。

——蒋廷黻《中国近代史》

(1)据材料一、指出琦善主张妥协的理由,概括英军撤离天津的原因。(2)材料二中“中国的维新”指什么?结合所学知识,简析“林文忠的被罢是他的终身大幸事,而中国国运的大不幸”。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈如何科学评价历史人物。

材料一 春秋战国时期法家对法律就有较为深刻的认识。《管子》曰:“尺寸也,绳墨也,规矩也,衡石也,斗斛也,角量也,谓之法。”汉武帝确立儒学为正统并“定于一尊”“以经注律”“引经解律”等应时而起,大行其道。魏晋时期规范汉以来反映“以经注律”成果的律条内容并试图使之法典化。《唐律疏议》完成了“一准乎礼”“得古今之平”并被封建后世奉为“楷模”。明清时期以注释律条为主要内容的律学成果,则大大提高了法典的司法实用性,提高了司法效率。

——摘编自李俊《论中国古代法学发展的特点与影响》

材料二 鸦片战争后的中国社会大动荡,阶级关系和阶级矛盾错综复杂,外患环生,内乱叠起,法律也发生了明显变化。变化的主要特征是历史悠久的中华法系开始解体及西方法律的输入。特别是20世纪后,先进的中国人认为法律有利于活跃人们的思想、开阔视野。近代著名法学家沈家本在考订中国古代法律制度和浩繁的法学文献的同时,积极引进资产阶级法律,有力地推进了法学研究和立法工作,这种努力与空前的民族、政治、社会危机交织在一起,也推动了中国法律的现代化。

——摘编自袁敏殊《西方法律、法学的输入与中国法制的近代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代法律演变的特点,并说明原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代法律的特色及其作用。

材料一 “上海·印记”大事年表

| 时间 | 事件 |

| 1863年 | 轮船招商局设立,是近代中国第一家轮船运输企业 |

| 1865年 | 江南制造总局建立,是当时规模最大的近代军事企业 |

| 1895年 | 康有为发起成立上海强学会,“专为中国自强而立” |

| 1896年 | 黄遵宪和梁启超等创办《时务报》 |

| 1903年 | 章士钊担任《苏报》主笔,大力宣传邹容的《革命军》 |

| 1911年 | 同盟会联络光复会和上海商团响应武昌起义,获得胜利 |

| 1915年 | 陈独秀在上海创办《青年杂志》 |

| 1916年 | 陈独秀在《青年杂志》发表《吾人最后之觉悟》 |

材料二 上海是全国最大之转运码头,内地货之运往外洋及沿海各埠者,或外洋货物之运往内地者,多以上海为转口地点。一批新型的中国商人,在通商口岸同外国侨民的交往中,学到了西方经营企业的方式。资本日益充实,组织日益完善,业务日益发达,己执全国金融之牛耳。劳工的出身地极不统一、上海附近和安徽省等地外出觅生者最多,而技术工人及汽缸工则多为广东或宁波人,他们成为上海近代工业早期技术工人的骨干。

——摘编自肖照青《上海在近代中国中心城市地位的确立及其历史因素研究》

(1)上海见证了近代中国向西方学习的历程,请结合材料一加以说明。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括上海成为近代中国中心城市的条件。

材料某学者在研究两宋时期的经济与社会知识内容时,拟定了如下目录(部分):

“碌碌有为”的宋人

第一章 北民南迁的耕耘——农业

……

第二章 百工巧匠的智慧——手工业

……

第三章 熙来攘往的贾客——商业贸易

第一节 互市贸易的商旅——榷场贸易

第二节 海丝之路的船舶——海外贸易

第四章 璀璨群星的宋城——城市经济

…………

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出书籍(章节)目录的作用。(2)根据材料并结合所学知识,为《千年未有之大变局——晚清历史》一书拟定章节目录。 (要求:至少编写三章,每一章需要有两节,合乎逻辑。)

材料一 明隆庆以后,政府改变以往的朝贡贸易体制,每年在广州举办春夏两季交易会,主要输出如粮食、糖、花生、生丝、棉纱、瓷器等中国商品,以增加财政收入,广州成为东方著名的国际贸易中心。但嘉靖《问刑条例》律令仍然以严刑峻法惩治违禁下番者。从1757年始,清政府为了更好地管理对外贸易,限定仅在广州进行进出口贸易,实行十三行贸易体制。

鸦片战争后,十三行通商体制结束,五口通商,买办兴起,外国商人在广州投资开设洋商行,在不同程度上控制了广州的外贸。在这一时期,广州外贸出入口商品品种不再受禁令限制,广州港进口商品分为洋货进口和国内其他口岸进口的商品,进口商品有鸦片、洋布、洋棉等机器生产品,出口商品主要是农副产品原料和手工业产品。近代以来,广州贸易额仍在缓慢增长,但已经被上海反超,其占全国贸易额比重逐年减少。

——摘编自李庆新《广州“交易会”及其制度改革(1567—1644)》等

材料二 1957年4月15日,第一届中国出口商品交易会在广州举行。此后每年的春季和秋季,在广州各举行一届中国出商品交易会。1999年春第85届广交会,有4家民营企业首次参加,2005年秋第98届有4619家民营企业参展,所占比例达到36.57%,首次超过国有企业成为广交会第一火参展主体。早期广交会主要是中国的出口产品,以农副产品和初级产品为主。自2007年4月第101届起,广交会由中国出口商品交易会更名为中国进出口商品交易会,增加了进口展区。党的十八大以来,出口产品逐步过渡到智能化、信息化、高端化、品牌化,还举办网上交易会。2023年第133届广交会有226个国家和地区的采购商报名参会,全球47家工商机构组团参会。对于“一带一路”国家的企业来说,广交会不仅是他们进入中国市场的窗口,更是与来自全球210个国家和地区的买家进行交易的平台。

——摘编自胡光霁《1956—1965年中国出口商品交易会若干问题研究》等

(1)根据材料一,分别指出鸦片战争前后广州对外贸易的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放以来广州对外贸易的发展趋势,并简析其影响。

(3)综合以上材料,说明其对中国对外贸易发展的启示。

上海史专家熊月之曾概括了本土想象对上海的看法:在经济层面,上海是“富人的天堂,穷人的地狱”;在殖民层面,上海是“外国人的天堂,中国人的地狱”;在道德层面,“上海既是罪恶的渊薮,同时也是文明的渊薮”。

——摘编自熊月之《历史上的上海形象散论》

根据上述材料,结合中国近代史,选择“本土想象”的某个层面或全部内容,提出自己的观点,并加以论述。(要求:观点具体明确,可以对现有观点进行论证,修改,质疑或提出新的观点;史论结合,论据充分,表达清晰)