材料一:从新中国成立到改革开放前,是我国工业化建设的第一个时期。这一时期经历了国民经济的恢复、“一化三改”、三线建设等阶段,取得了伟大成就。我国不仅确立了社会主义经济制度,还逐步建立起独立的、较完整的工业体系和国民经济体系,为改革开放后的快速工业化奠定了基础。

——摘编自黄群慧《新中国70年工业化进程的历史性成就与经验》

材料二:从工业化建设第一个时期的伟大成就中可以发现:(1)我国依据当时国内经济、政治条件及国际形势变化,实施“一化三改”,工业化建设与社会主义改造并举。(2)我国开展大规模的三线建设,既发展沿海工业,也推进中西部的工业发展,工业化建设注重平衡工业布局。(3)我国重视工业发展中农业的基础地位,将农业现代化摆在四个现代化目标的首位,工业化建设注重协调工业与农业的关系。

——摘编自徐坤《新中国七十年工业化进程中的“中国智慧”》

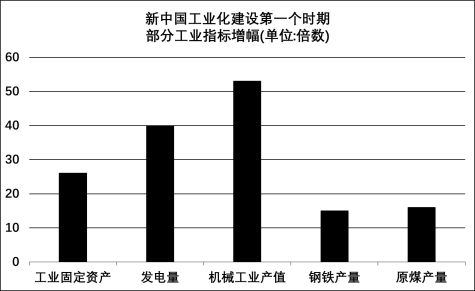

材料三:

——据中共中央党史研究室《中国共产党九十年》于整理

请回答:

(1)据材料一、二并结合所学知识,概括“一化三改”实施的有利条件及其所确立的经济制度。

(2)从史料证据关联历史结论的视角,说明材料三与材料一、二所说“伟大成就”之间的关系。

(3)综合上述材料,概括新中国工业化建设所彰显的“中国智慧”。

材料 1950年的淮河水灾立即引起中共中央的高度重视。根据毛泽东根治淮河的指示,党和政府开始启动淮河治理工作。10月,周恩来主持制定了《政务院关于治理淮河的决定》,正式将“蓄泄兼筹”作为新中国治理淮河的指导方针。为了统一治淮工程的领导,中央人民政府筹组治淮委员会,负责规划和领导淮河流域的水利工作。11月,第一期治淮工程正式开始。润河集分水闸是控制整个淮河干流洪水的关键,其所需要的钢铁闸门及机件,由上海140余家工厂制造并在一个半月内赶制完成。治淮工程遍及河南、皖北、苏北的48个县,来自全国各地参加建设的工程技术人员在1万人以上。这些工程在当年的抗洪排水中就发挥了一定作用。1951年11月,治淮第二期工程开工后,河南、安徽、江苏三地政府调集大量民工投入到淮河各处工地。治淮民工普遍开展了劳动竞赛运动,并在竞赛中改进施工方法和提高劳动效率。1952年7月,治淮工程基本完成。这些工程拦蓄的洪水灌溉了大量农田,使淮河流域连续获得丰收,淮河干支流的航运事业的发展也加强了物资交流。

——摘编自王瑞芳《从点到面:新中国成立初期的淮河治理》

(1)根据材料,概括新中国成功治理淮河的因素。

(2)根据材料并结合所学知识,分析新中国成功治理淮河的意义。

材料一 晚清国内公债筹募概况(节选)

| 公债名称 | 时间与用途 | 筹募额定数 | 实际额度 | 具体承销情况 |

| 西征借款 | 1878年西征善后及新疆建设 | 350万两 | 认购150万两 | 成立乾泰公司借款 |

| 昭信股票 | 1898年战争赔款 | 1亿两 | 认购2000万两 | 户部通过银行、钱庄筹款 |

| 湖南公债 | 1910年地方财政 | 120万两 | 转外债 | 外资银行承销 |

| 爱国公债 | 1911年镇压辛亥革命 | 3000万元 | 不足1200万元 | 资政院委托大清银行办理,实为向亲贵及官员摊派 |

——摘编自刘杰《辛亥鼎革与财政举债:晚清民初“爱国公债”的发行与偿还》

材料二 1949年12月,中央人民政府委员会决定来年发行第一期人民胜利折实公债,总额为1亿分,华东区分担45%,上海市分担华东区的66.6%。上海市组建了公债推销委员会,深入宣传,“购买公债不但还本,而且付息……是争取人民解放战争最后胜利的重要保证”。《解放日报》为公债开设了答疑专栏。工商界巨擘带头认购,群团组织还推动了公债认购竞赛,最终圆满完成目标。

——摘编自孔祥成、牛茹琪《从首笔国债发行看新中国初期中共的城市社会动员能力》

(1)依据材料一并结合所学知识,归纳晚清公债发行的特点,并分析其影响。(2)依据材料二并结合所学知识,分析新中国发行人民胜利折实公债圆满成功的原因。

材料一 墨西哥是拉丁美洲经济发展速度较快的国家之一。1917年制定的宪法明确规定:“只有墨西哥人……和墨西哥公司有权购置墨西哥的土地、水域及其附近的土地。”国家在任何时候都有权“为了公共利益”而限制私有财产。从30年代起,石油、电力、主要矿业以及大部分钢铁工业都属于国营企业。50年代,墨西哥政府提出“稳定发展”战略,实行耐用消费品和部分生产资料的“进口替代”,禁止进口本国已能生产的工业品,而对技术设备则征收很低的关税,甚至免税。1962到1970年,墨西哥的GDP年增长率达到7.6%。直到60年代末,本国企业仍只能满足生产资料需求的30%。

——摘编自陈芝芸《战后墨西哥的经济发展战略》

材料二 新中国初期,在农村地区普遍建立供销合作社。作为国营贸易公司在基层的中介代理人,供销合作社在城乡经济交流工作中发挥着巨大作用。供销合作社一方面承担各类粮农土产的收购任务,另一方面将各类工业品输送到乡村地区,尤其是作为生产资料的各类产品下乡。同时,中央还与苏联、波兰、捷克斯洛伐克等社会主义阵营国家分别签订贸易协定,推销我国农土特产,进口必要的国家建设生产资料。至1952年,“中国与苏联为首的社会主义国家的贸易总额已占到中国大陆对外贸易总额的81.3%”。

——摘编自曹东勃、叶子辉《新中国初期重构经济循环的新时代启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括二战前墨西哥经济发展战略的特点,并指出20世纪五六十年代墨西哥经济发展战略的重点及其结果。

(2)根据材料二归纳新中国初期重构经济循环的举措,并简析这些举措的历史意义。

材料一 新中国成立初期,伴随着国家政权和国家制度的重构,明确农村地区的土地产权关系成为逐步理顺农村工作的前提。同时,党和人民政府通过废除保甲制度、颁布《婚姻法》等治理举措,崩解了农村社会原有的“政权、族权、神权、夫权”的旧政治权威。1950年,政务院颁布了《乡(行政村)人民代表会议组织通则》和《乡(行政村)人民政府组织通则》。村政府与乡政府并立为基层政权。

——摘编自丁云《新中国成立以来农村基层党建与基层治理的发展变迁》

材料二 1958年,《关于在农村建立人民公社问题的决议》,按此决议,原有的几十甚至上百个经济条件、贫富水平不均的合作社合并为一个农村人民公社,将一切生产资料上交给人民公社,统一分配。人民公社不仅要管生产、管政权,还要管社员生活,形成一种“政社合一”模式。直至土地承包到户之后,农民才开始从高度集体化的治理体制中脱嵌出来,家户重新成为独立的经营单位。农村社会重归分散,“政社合一”模式已经失去了其存在的经济基础,1983年,全新的乡镇基层政权体系逐步建立起来。同时,伴随农村经济活力的充分调动,多元利益主体纷纷出现,村委会成为群众自治组织,也是整合农村社会的组织。

——摘编自祝传佳《新中国成立70年农村基层治理模式变迁研究》

完成下列要求

(1)据材料一指出建国初期,党和政府重构乡村秩序的主要措施,并结合所学分析其影响。

(2)据材料二概括20世纪50年代末以来我国农村基层治理体制的演变。并结合所学,分析不同阶段的治理体制产生的主要背景。

材料一 英国从11世纪“城市兴起”至18世纪工业革命的7个世纪间,劳动力转移进程缓慢,城市化和工业化成果不及工业革命后一个世纪的成就。在封建农奴制下,农奴没有人身自由、迁徙权利和婚姻自由,也没有择业权利,农奴大部分时间须为领主服劳役以及在自己份地上进行农业劳动,不能自由从事庄园手工业等其他生产活动。大多数农奴基本上被固定在份地或领主自营地上从事农业生产。尽管英国中世纪也出现城市兴起,不过当时的城市人口和从事非农产业的人员在相当一段时期内并未完全脱离农业生产,许多市民仍然在城市边耕种一小块地,还要向领主交纳继承税和承担一定的劳役。可见,这是一种低水平的城市化,同低水平的农业生产力相适应的。在工业革命以前,土地在人们心目中不仅是一种生活生产资料,还具有某种社会和文化的象征意义,每一块土地都记载着家族的历史,印有家族的名字。拥有土地是社会地位的象征,符合封建农本社会正统观念。

——摘编自谷延方《前工业化时期英国农村劳动力转移和城市化的制约因素》

材料二 统计资料表明,新中国成立头3年间,有300余万农民进城就业,占同期城市就业人数的30%。1957年至1960年粮食产量下降了24.4%。于是,1960年年底,中央不得不提出“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,缩短基本建设战线,实行企业的关停并转,精减大批城镇职工返回农村,实行“逆向转移”。从1979年到1997年的18年中,我国农村剩余劳动力转移出现了一个新的高潮,并在主要以乡镇企业发展为主渠道的这次转移过程中,呈现出自发转移的特征。2002年中共中央2号文件进一步提出:对进城农民要公平对待,合理引导,完善管理,搞好服务。并要求各地认真清理对农民进城务工的不合理限制和乱收费,逐步形成城乡统一的劳动力市场。健全进城务工劳动力的劳动合同管理,维护他们的合法权益。

——摘编自兰荣禄《新中国农村剩余劳动力转移的历史轨迹与现实走向》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括影响11-18世纪英国农村劳动力转移的因素。(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国成立以来农村剩余劳动力转移的特征及作用。

材料一 用图像学研究方法分析美术作品时,要经历三个层次,第一层次为“前图像志描述”,即观者眼中直接看到的事物;第二层次“图像志分析”,即注重人物和故事的识别,需要确认图像中的内容与主题,并将其中的象征物加以阐释与简单联系;第三层次“图像学阐述”,则需要辨认出艺术家在作品中传达的深意,深入了解某个特定时代的文化、历史、政治、经济等因素,挖掘艺术家表达的更深层次内涵。

—摘编自《潘诺夫斯基图像学研究》

材料二 新中国经典美术作品节选

图:李琦《农民和拖拉机》(年画)1950年创作。1950年5月,政务院在中南海举办农机展览会; 1951年,国家开始推广新农具。

图:邓澍《和平签名》(年画)1950年创作。1950 年3月至11月,中国各界积极响应“斯德哥尔摩世界拥护和平大会”运动。

一选自中国美术馆、中央美术学院官网

根据材料一中的图像学研究方法,从以上两幅美术作品中任选一幅进行探究。

(要求:对画作由浅入深进行描述、分析、阐述,并得出一个结论;注重历史信息的运用,分析逻辑严密,表达条理清晰。)

材料一 18世纪后期开始的英国工业化运动给城市带来了沉重的社会问题。大量农村人口迅速涌入城市,导致城市原有的基础设施不堪重负,巨大的住房压力使工人聚居地沦为城市贫民窟。生活垃圾在城市街道上随处可见,大量排放的烟尘及有害气体严重污染了空气,不断损害着居民的身体健康。经济危机动辄导致数十万人失业,越来越多的工人挣扎在贫困线以下,生存条件不断恶化。同时,新兴的城市街道狭窄,建筑物品质低劣而且杂乱无章,缺乏整体环境方面的考虑,城市社会问题使政府面临着巨大的压力。19世纪中后期英国政府在社会分配和公共服务方面进行了一系列干预,使早期的城市社会问题得到了初步治理。

——摘编自李明超《工业化时期英国的城市社会问题及初步治理》

材料二 新中国成立初期,中共领导人提出了系统的城市管理思想,成功地实现了从乡村到城市的战略转变。以毛泽东为核心的党中央认为,城市工作的中心环节是迅速恢复和发展城市生产,努力把消费型城市变成生产型城市。产业工人是先进生产力的代表,工人阶级是实现城市管理的最基本的力量。中国是一个农业大国,农村工作做不好,城市工作就不可能有稳定的基础。毛泽东同志指出:“城乡必须兼顾,必须使城市工作和乡村工作,使工人和农民,使工业和农业,紧密地联系起来。决不可以丢掉乡村,仅顾城市。”在中央的指导下,城乡兼顾与城乡互助成为当时城市管理的重要思想。同时,在各大城市,政府还出面邀请若干人组成各界代表会,代表会成为政府联系群众、依靠群众办事的一种较好的组织形式。在党的城市思想的指导下,中国共产党快速恢复和发展了城市生产,巩固了新生的人民政权,中共经受住了执政的最初考验。

——摘编自莫岳云《建国初期中国共产党的城市管理思想》

(1)根据材料一,概括工业化时期英国的城市问题。

(2)根据材料二,指出新中国成立初期中共领导人的城市管理思想及其意义。

(3)根据材料并结合所学知识,简述从近代以来中外城市治理中得到的历史启示。