材料一 18世纪末,法国开始建立近代工业,但是工业化进程十分缓慢。18世纪末期之前,法国农业人口占到人口总数的80%以上。拿破仑上台之后,宣布保障农村的小土地所用制,但由于忙于战争而将经济的发展置于次要的地位。连年的战争耗费了大量的人力、物力和财力,战后又被迫支付沉重的战争赔款。19世纪,法国的大部分银行不愿贷款给工商业界,而是将资金投向风险较小的政府或收益较大的海外。由于长时间处于战乱状态,一部分资金充裕的资产阶级携带资金出国,导致法国国内资金的流失。同时,大陆封锁政策的长期实施隔断了,去国与外部世界的联系,不仅使法国刚刚发展起来的棉纺织工业由于原材料缺乏而中断,而且还使多年苦心经营的海外市场大量丧失。

——摘编自贺建平《简评萨伊学说对西方经济理论发展的贡献及影响》等

材料二 与苏联一样,新中国选择了一条重工业优先的工业化战略。造成这一局面的原因是多方面的,而其中最根本的是中国的重工业基础过于薄弱,这一事实所可能造成的不利影响破连年的战乱和外敌的入侵不断放大。旧中国工业生产所表现出来的轻型化结构非常明显,1933年在中国的工业资本中,制造生活资料的资本所占比重为92%,1946年下降至88%,其中纺织业占35%、食品业占15%。也就是说,在工业部门内部,轻工业始终占据绝对优势,重工业的发展极其缓慢。不仅如此,中国经济还缺乏独立性,20世纪30年代一些重要的经济部门包括钢铁、电力、航运等,都受到了外国资本的干预和控制。

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史(1949—2012)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括法国工业化发展道路面临的困境。(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国选择苏联模式的工业化战略的原因。

材料一 中国近代以前,东北地区开发较晚,城市化进程缓慢。从 1904 年开始,清政府鼓励移民开发东北,实施移民优惠垦荒政策,大规模移民进入东北,民国时期更是形成规模。随着大量移民的迁入以及近代交通业、近代工业的发展和港口的兴建,东北地区相继兴起一大批新城镇,九一八事变前,东北地区城市体系初其雏彤。九一八事变后,日本加大对东北的开发和巨额资金投入,客观上促进了东北城市迅速发展,但东北城市的发展是以经济的被掠夺为代价的。19世纪末至20世纪中叶,在内外多种因素综合作用下,东北地区的城市出现了飞跃式的发展。到 1941年,东北大都市有沈阳、哈尔滨、长春等16处,小都市172处,另外还有一些小城镇,共计 312 处城镇。

——摘编自荆葱兰、张恩强《近代东北城市化进程中的关内移民》

材料二 新中国成立之后,由于东北雄厚的基础,“一五”期间,国家建设了以156项工程为核心的近千个工业项目。苏联援建的156个项目,有1/3放在了东北。从投资额来看,东北占44.3%,接近一半。东北地区成为了共和国重点布局地区,也就是成为了我国工业发展的龙头、东北地区工业化和城市化进程迅速发展并走在了国家前列。

——摘编自姜妮伶《中国东北地区城市化发展研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中国近代东北城市化进程的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立初期东北地区工业化和城市化进程走在国家前列的原因。

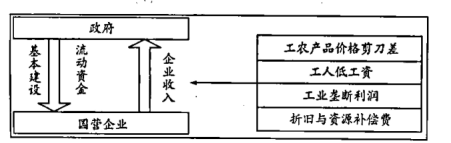

材料:1950-1951年,新中国政府在旧中国工商税种的基础上建起以14种工商税收为主的税收制度。1959年,在国营企业试点税收与利润合并缴纳。到1973年为止,国营企业事实上只征收工商税。此时期,构建出的是一个新的财政类型,可称为“现代家财型财政”(下图)。

1983年,国务院决定在全国试行国营企业“利改税”,即将国营企业向国家上缴利润的制度改为缴纳企业所得税。1987年开始,政府与企业间广泛实行承包制,以企业相对固定的财政上缴(利、税),由此带来现代家财型财政的现实终结,国营企业领导人越来越多地学会像一个企业家那样去利用市场机会,其他各种经济成分的企业也获得了成长的缝隙和空间。在1994年集中进行的税制改革和2004年后逐渐开展的税制改革基础上,来源于大众财产或收入的规范性税收,真正成为主要财政收入来源。经历如此种种变革后,税收型财政成型,中国成为税收国家。

——摘编自江国华、韩玉亭《中国财政史十六讲》

(1)根据材料并结合所学知识,说明现代家财型财政制度对新中国的积极作用。(2)根据材料并结合所学知识,概括指出改革开放后中国税制变革的特点。

材料一 从一九五三年以来,我国市场上出现了若干种日用消费品供不应求的现象。……为适应当时的需要,中央人民政府在一九五三年十二月,对粮食实行了计划收购(即统购)和计划供应(即统销);……随后对食用植物油、棉花、棉布实行计划收购和计划供应。……它们关系到全国人民生活中最重要的吃饭和穿衣的问题,也关系到我国城乡经济生活的许多方面。……只有采用这种办法,才能保证我国人民生活日益增长的需要,才能制止投机活动,保证市场物价的稳定,才能使发展国民经济的第一个五年计划得以顺利地进行。

——陈云:《关于计划收购和计划供应》(1954年9月23日)

材料二 理顺物价,改革才能加快步伐。物价问题是历史遗留下来的。过去,物价都由国家规定,……这种违反价值规律的做法,一方面使农民生产积极性调动不起来,另一方面使国家背了一个很大的包袱,每年用于物价补贴的开支达几百亿元。这样,国家财政收入真正投入经济建设的就不多了,用来发展教育、科学、文化事业的就更少了。所以,不解决物价问题就不能放下包袱,轻装前进。最近我们决定放开肉、蛋、菜、糖四种副食品价格,先走一步。

——邓小平:《理顺物价,加速改革》(1988年5月19日)

材料三 1978年中共十一届三中全会后,国家大幅度提高农副产品收购价格,缩小农副产品的统购范围和降低征购指标,开放城乡农副产品集贸市场。……1985年1月,中共中央一号文件《关于进一步活跃农村经济的十项政策》规定,国家对粮食、棉花等农产品实行合同定购和市场收购。农村粮食供给制随之取消。1993年2月,国务院发布《关于加速粮食流通体制改革的通知》,推动建立国家宏观调控下的自由市场购销体制,各地相继取消了城镇口粮定量供应制度。至此,长期以来实行的票证制度退出历史舞台。

——摘编自董辅礽主编《中华人民共和国经济史》

(1)结合材料一、概括指出我国制定“统购统销”政策的历史背景。(2)结合材料三、分析1978年后“统购统销”变化的原因。

(3)结合材料一、二、三、简要评析“统购统销”政策。

材料一 1937年4月,新华书店诞生于延安清凉山万佛洞的简陋石窑中。当时的物质条件很差,印刷生产力落后,但出版物的内容却精益求精,定价低廉,绝不唯利是图。而书店招收新人员时,首先要上“为人民服务”这一课。抗日战争时期,新华书店付出了重大牺牲,比如胶东新华书店在1939年的反“扫荡”战斗中,牺牲和负伤70多人;晋绥新华书店三次被日伪军烧毁,在群众支持下一次次重建起来。而后世所称的“新华精神”由此奠基。随着解放战争的节节胜利,中共中央和中国人民解放军确定了这样一条原则——每解放一座城市就要立刻着手办理四件事:开办银行、开办邮局、开办供销社和开办新华书店。据1949年9月的统计,全国已有新华书店735处,职工8100人。

材料二 1949年9月,毛泽东在中国人民政治协商会议第一届全体会议的开幕词中指出:“随着经济建设高潮的到来,不可避免地将要出现一个文化建设的高潮。”为了专业化发展,新华书店的出版、发行、印刷业务分开,新华书店成为专门从事发行的企业,发行工作有了很大的进展,《新民主主义论》等政治类书籍大量出版并在新解放区广泛传播;大力发行扫盲课本,还向农村发行《三里湾》《小二黑结婚》《庄农杂志》等通俗读物。1951年,新华书店发行有关抗美援朝的书刊1亿册,向中国人民志愿军捐献“新华书店职工号”飞机一架,高射炮一门。一五计划期间,平均每年新建新华书店门市部400处,在少数民族地区的每个县(旗)都建立了新华书店。

——摘编自郑士德、郑北星《中国书业史》

(1)根据材料一、概述“新华精神”的具体表现。(2)根据材料二概括建国初期新华书店发展的特点,并结合所学分析新华书店发展的意义。

材料 1950年2月,美国要求英国禁运战略物资至新中国;3月,美国宣布所谓《战略物资管制办法》,按照这个办法,被管制的物资共计有660余种,包括机器、交通工具、金属制品和化学原料等,这些物资如果要出口,必须经过严格审查并具备出口许可证,同时美国还要求所有接受“马歇尔计划”供应的国家禁运战略物资至中国;4月,美国再次要求这些国家禁运战略物资,并威胁要对那些不执行禁运的国家削减贷款;6月,美国又颁布法令,规定煤油、橡胶、椰油、铜、钻石、铅、银等11种货品,不得输往中国内地和澳门地区。

中央人民政府财政经济委员会全面分析形势以后认为,中国国家大、东西通路很多,帝国主义不可能把我们完全封锁住,而且帝国主义各国之间有矛盾,各国商人要赚钱,对于利润丰厚的生意,即使我们不做,他们还要做。因此,突破封锁是完全可能的。为了打开销路,中央人民政府财政经济委员会主任陈云指出,有些东西可以让外商代销一下,并且准备赔些钱。为什么要赔钱呢?因为出口货物的价格决定于国外市场,而不决定于国内的生产成本。

——摘编自董志凯《应对封锁禁运——新中国历史一幕》等

(1)根据材料并结合所学知识,分析中华人民共和国成立初期美国对我国实施禁运的原因并概括其特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析新中国为打破美国禁运而采取的措施。

材料一 1952年,教育部对高等院校和科研机构进行了调整。经过调整,高等学校由1953年的181所发展到1957年的229所,增长26.5%;1957年在校学生44.1万人,比1952年增长1.3倍。1957年全国科研机构共有580多个,研究人员2.8万人,比1952年增长2倍多。

——摘编自1957年《光明日报》

材料二 1951年1月,教育部要求各地深入开展反帝教育,同时允许不反动的传教士留在中国,并协同各地拟定全面接收外国学校的方案。到1951年底,全国所有教会大学都已由政府接办,其中大部分改为公立,部分改为政府补助、人民办理的私立学校,其行政、财政及财产所有权均由国人掌握。对于外侨子女学校,适当增添了中文、史地和政治常识等课程。之后,“教育工作必须由党来领导”“教育必须与生产劳动相结合”逐步成为国家明确规定的方针。

——据毛礼锐、沈灌群《中国教育通史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期国家对高等院校和科研机构进行调整的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立初期维护教育主权的特点。

材料一 1951年2月,中共中央政治局扩大会议决定自1953 年起实施第一个五年计划。历时五年,反复论证,数易其稿,编制出一个比较符合当时国情和社会发展要求的五年计划,也是中国共产党第一次编制全国性的大规模建设计划。在中央集中精力编制全国五年计划的同时,在国家计委的指导下,各个地区和各个部门也开展了地方和部门五年计划的编制工作。它在编制过程中由于坚持了实事求是的原则,比较好地解决了我国经济建设中经济发展速度与经济效益、经济发展与工业布局、自力更生与争取外援、优先发展重工业与全面安排等方面的关系。

——摘编自董志凯,武力主编《中华人民共和国经济史(1953-1957)》

材料二 到1957年,我国工业总产值占工农业总产值的56.7%而居于主导地位,社会主义工业在工业总产值中的占比增长到71.6%。从1952 年到1957年,钢铁等主要工业产品产量、各种机械设备都成倍增长,新兴的工业部门建立起来,提高了国民经济的技术装备水平。1957年全国工业工程技术人员比1952年增长2倍,我国独立设计制造产品的能力有了提高。生产资料的生产在工业总产值中的比重由1952年的39.7%提高到1957年的52.8%,机器制造工业在工业总产值的比重由1952年的5.2%提高到1957年的9.5%。

——摘编自代红侠、徐家林《一五计划的实施及其启示》

(1)根据材料一,概括中国“一五”计划编制的特点。(2)根据材料二,概述中国“一五”计划时期取得的巨大成就。

(3)根据材料并结合所学知识,说明“一五”计划的当代价值。

材料一 远在唐朝以前,我国侨胞的足迹已到达东南亚,其中绝大部分是福建籍同胞,他们由闰南泉州港乘帆船抵达。公元六世纪的文献上已有泉州与海外交往的记载。宋元时代,泉州港与东南亚、伊朗、阿拉伯、东非和日本等上百个国家和地区友好往来。侨胞身居异城,但心向祖国,关心家乡人民的生活,经常把他们认为最重要的经济植物的种苗和栽培技术带回国内。

——摘编自李芳洲《华侨在植物引种方面的贡献》

材料二 新中国成立后的华侨引种是过去华侨引种文化传统的自然延续,同时新中国的成立也极大鼓舞了海外华侨的爱国热情,广大侨胞传承引种文化的心情更加迫切。在朝鲜战争爆发以及冷战禁运背景下,为中国引进优质战略、经济作物以及种植技术成为20世纪50年代华侨引种工作的重中之重。1951年8月31日,政务院第100次政务会议做出《关于扩大培植橡胶树的决定》,指出:“为保证国防及工业建设的需要,必须争取橡胶自给”。11月,华南垦殖局成立,广东省人民政府主席叶剑英担任局长并主抓橡胶引种和种植工作,种源除了征集自之前华侨在海南创办的橡胶园外,还广泛联系东南亚华侨引进最新的橡胶良种和技术。在国家政策的鼓励下,被誉为“华侨橡胶王”的雷贤钟冒着生命危险把100多斤优质胶籽、300多株芽接桩和200多米芽条带回国并试种成功,周恩来称赞其“比带金子回国更宝贵”。

——摘编自张行明艳林《新中国华侨植物引种历史的考察》

材料三 我国幅员辽阔,自然条件复杂,世界各地大多数物种都能在我国生存,且找到合适的栖息地,所以中国遭受外来物种的入侵几率非常高。在中国,外来入侵生物分布范围极其广泛,除了青藏高原等少数人迹罕至的偏远保护区外,全国34个省市区都有外来入侵物种。在我国,从森林、水城、湿地、草地荒漠、戈壁等自然生态区域到农业区域、城市居民区等随处可见到入侵生物,其中以水生生态系统最为严重。

——摘编自范秀琴《中国外来物种入侵的现状、对策及新的研究方向》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代华侨植物引种的特点。(2)根据材料二和相关知识,分析建国初期华侨橡胶引种的背景及其意义。

材料一 实现经济上赶超资本主义发达国家,是20世纪社会主义国家普遍实行的经济发展战略。第二次世界大战以后,新产生的绝大多数社会主义国家,都是第二次世界大战的被侵略、被压迫者,都是由民族、民主革命转变到社会主义革命的。同时,世界两大阵营的对立和战争威胁,使得这些社会主义国家工业化任务也更加迫切。社会主义只有在经济发展上表现出超过资本主义的优越性和速度,才有可能存在和发展。这是战后社会主义国家赶超型发展战略形成的根本原因。这种发展观可以把苏联的工业化理论作为代表。它作为20世纪20年代末到50年代初苏联的主流理论和指导思想,不仅对苏联,也对其他社会主义国家产生了深远影响。

——摘编自武力著《中国共产党与当代中国经济发展研究》

材料二 经过国民经济的恢复和近一年的酝酿,1953年9月,新中国正式形成过渡时期总路线,即“从中华人民共和国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造”。同年,第一个五年计划启动,重工业的发展被摆在了突出而重要的位置上。重工业优先的工业化战略的确立与迅速推进,直接影响和决定了中国在随后几十年中的经济运行方式和发展轨迹。

——摘编自郑有贵主编《中华人民共和国经济史(1949—2012)》

根据材料一、二并结合所学知识,简述新中国初期社会主义工业化建设的特点。