材料一 “盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地”。

材料二 “是故重新疆者,所以保蒙古,保蒙古者,所以卫京师。西北臂指相联,形势完整,自无隙可乘。若新疆不固,则蒙部不安,匪特陕、甘、山西各边时虞侵轶,防不胜防,即直北关山,亦将无晏眠之日。”

材料三 1949年中华人民共和国成立,开启了中国民族政策发展历史的新篇章。新中国将历史遗留下的歧视或侮辱少数民族的称谓、地名等分别予以禁止、更改、封存和收管。通过派慰问团,组织参观团和访问团,团结少数民族上层人士等形式消除历史遗留下来的民族隔阂。1952年,颁布《中华人民共和国民族区域自治法纲要》,对民族自治地方的组成、类型、区域界线、行政地名、名称等问题都作了具体规定,从此民族区域自治制度在我国全面推行。改革开放后,全国人大颁布有关法律,增加一些帮助少数民族地区发展、尊重少数民族风俗习惯的内容。1990年,新设少数民族教育补助专款,主要用于少数民族基础教育。1992年,我国实行沿边开放战略,国务院将内蒙古、广西,云南、新疆等省的部分地区列为沿边开放城市。

——摘编自王铁志《新中国民族政策发展微历史轨迹制时代特点》

(1)阅读材料一,结合所学,指出唐朝与元朝对上述周边地区治理的不同。(2)根据材料二,概括指出左宗棠的主要观点。结合所学,指出近代时期清政府经略新疆的重大举措。

(3)民族区域自治制度是处理中央与地方关系的有效形式。根据材料三并结合所学,请你阐述如何理解民族区域自治制度符合中国国情利于国家发展?

| A.区域自治 | B.民族平等 | C.共同繁荣 | D.守望相助 |

| A.推进了人民民主制度的发展 | B.完善了基层民主自治制度 |

| C.体现了社会主义制度优越性 | D.使妇女社会地位普遍提高 |

材料一 1906年初,清政府宣布预备立宪,但第一次中央官制改革有名无实。其后设置资政院,然而权力相继由满族内阁与皇族内阁掌控,载洵等人“殖其私财,卖官鬻缺”。各省请愿者虽云集京师,但“政府始终冥顽如故,最后竟以军警驱逐请愿代表回籍”立宪运动最终失败。

——摘编自谷钟秀《中华民国开国史》

材料二 1946年《中华民国宪法》制定之后,各方争议甚大。中国民主同盟认为,“此次宪法所依据的宪草乃国民党片面提出的草案”,违背了政治协商会议的决议程序与精神。孙科等国民党高官认为,该法“思想上有矛盾,因之在制度上欠和谐”,不能体现典型的时代性格。其他国会代表认为中国共产党和民盟都未参会,“由此产生之宪法,安能期其有效?”该宪法最终沦为国民党专制统治的装饰品。

——摘编自汪朝光《中华民国史(1945—1947)》

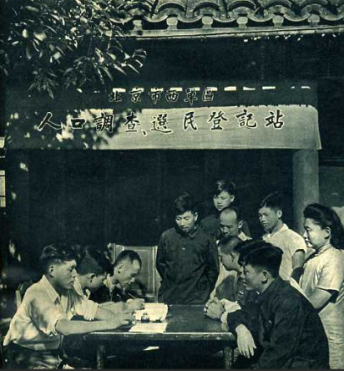

材料三 在制定1954年《中华人民共和国宪法》时,毛泽东亲自主持起草工作。除了全国各级人大596万多代表的讨论外,还进行了近三个月的全民讨论,参与人数达1.5亿,形成了138万条修改和补充意见。该宪法的制定是科学立法、民主立法的典范,为其后历次宪法的修改确立了基本依据。

——摘编自董成美《制定我国1954年宪法若干历史情况的回忆》

(1)根据材料一,归纳清末预备立宪失败的原因。(2)根据材料二,分析《中华民国宪法》立法过程中存在的问题。

(3)根据上述材料并结合所学,谈谈对社会主义民主优越性的认识。

| A.五四宪法充分反映人民意志 | B.社会主义政治制度趋于成熟 |

| C.基层群众自治得以全面落实 | D.多党合作制度具有明显优势 |

材料一 古代中国始终将政治安全放于首位,倡导忠君爱国理念,维护政权稳定。古人认为“治国之道,必先富民,民富则易治也,民贫则难治也”,历代都十分重视对农业经济的维护。同时将“富国强兵”作为政治安全的保障,注重提升军事实力。统治者一再强调居安思危,要“安不忘危,治不忘乱,虽知今日无事,亦须思其终始”。汉唐时期的和亲政策,保证了与匈奴、吐蕃等民族的和平交往,明代郑和下西洋为中国周边环境和平起到巨大作用。受“大一统”思想的影响,古代中国与周边国家也逐渐形成了比较稳定的东方封贡体制和宗藩观念。

——摘编自赵明畅《总体国家安全观与中国古代国家安全思想》等

材料二 鸦片战争后,晚清国家已岌岌可危,文祥等人认为影响国家安危的原因在于中国“在内无深知洋务之大臣,在外无究心抚驭之疆吏”,主张“驭外之端”为保证国家安全的第一要务。甲午战争之败与庚子事变,虽然逼出了清末新政,但清朝主要政体并无改变。皇权无法彻底放弃专制而建立近现代国家安全体系,传统的“国家安全”已摇摇欲坠。1912年初,清帝国“安全体系”彻底崩溃。

——摘编自张永攀《从先秦“王畿”到近代民族国家》

材料三 国家安全是国家生存和发展的基础,指的是国家利益、特别是重大国家利益免受威胁或危害的状态。随着时代的变迁,国家安全的内涵不断丰富,其构成也随之拓展。传统的国家安全除不言而喻的政治安全外,主要是指军事安全。随着冷战的结束,经济安全地位上升,因而有人把国家安全表迷为政治安全、军事安全和经济安全的有机结合,称之为综合安全。此外,还有科技安全、文化安全、生态安全、社会安全等。

——摘编自马维野《国家安全·国家利益·新国家安全观》

(1)根据材料一,概括中国古代国家安全思想的特征,并分析其产生原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国国家安全观的主要变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,列举新中国成立初期党和政府为维护国家安全所作出的努力,并简要阐述其意义。

7 . 有学者在研究中得出以下认识:新民主主义的纲领+社会主义的因素+政党共识+政治平衡=某一文献。该文献是( )

| A.《中华民国临时约法》 | B.《中华人民共和国土地改革法》 |

| C.《中华人民共和国宪法》 | D.《中国人民政治协商会议共同纲领》 |

| A.实现了国家治理的现代化 | B.体现了社会主义民主的特点 |

| C.践行了依法治国的治国方略 | D.激发了人民群众的参政热情 |

| A.把握民族工作存在的特殊性 | B.保障少数民族的合法权益 |

| C.创建民族区域自治制度构想 | D.实现平等团结的民族关系 |

| A.巩固了社会主义制度 | B.建立起基层群众自治制度 |

| C.践行人民民主的原则 | D.由全国人民代表大会决定 |