| A.新经济政策已阻碍了经济的发展 | B.采用经济手段来提高生产的效率 |

| C.尝试利用商品货币关系调节市场 | D.建立了高度集中的计划经济体制 |

| A.推动东欧国家经济迅速复苏 | B.遏制马歇尔计划向东欧国家施援 |

| C.加强与社会主义国家的联系 | D.确立以计划经济主导的世界市场 |

材料一 马克思和他的战友们计划在这里创办一份大型报刊,站在无产者一翼来宣传革命主张,团结工人阶级。马克思这个计划是他还在巴黎时就已经酝酿了。为了标明报纸同当年著名的《莱茵报》的承继关系,把它定名为“新莱茵报”,又为了表示它同时也是代表当前资产阶级革命民主派的利益,加上了副标题:“民主派机关报”。

——摘编自张光明、罗传芳《马克思传》

材料二 列宁从瑞士返回彼得格勒后,起草了著名的“四月提纲",明确地提出了从资产阶级革命过渡到社会主义革命的方针。这年7月,资产阶级临时政府制造了流血事件,下令通缉列宁。10月20日,列宁秘密回到彼得格勒领导起义。第二天,他就制定了武装起义的计划。11月6日晚上,彼得格勒武装起义开始了。列宁来到布尔什维克党领导的革命军事委员会所在地——斯莫尔尼宫,亲自领导起义。11月7日,伟大的十月革命取得胜利。第二天,列宁在全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会上,宣布了由他起草的《和平法令》和《土地法令》。

——摘编自梦梵《中外名人成长故事》

材料三 在1929年至1932年期间,苏联工业增长了一倍多,而美国工业下降了42%,英国下降了12%,德国下降了89%,整个资本主义世界下降了88%。1931年,全世界机器出口的1/3销往苏联,1932年,在苏联工作的外国专家近两千人,技术人员一万多人。苏联这一时期的工业年平均增长速度则近20%,在工业发展方面,的确像斯大林所要求的那样跑过了资本主义国家50年至100年的路程。

——摘编自王守海、王金存、林水源《世界社会主义经济的理论与实践》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述“新莱茵报”创办的政治与思想背景,并写出马克思与恩格斯在此前理论合作的三部作品。

(2)根据材料二,归纳列宁为十月革命所作的贡献,并结合所学知识分析十月革命对俄国的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明1929-1933年西方与苏联经济发展境况产生显著差异的直接原因,并分析上述差异对20世纪30年代苏联社会主义建设的影响。

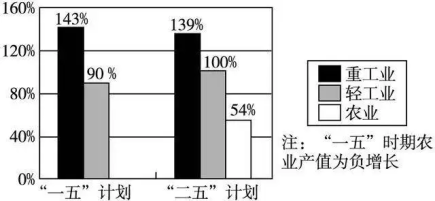

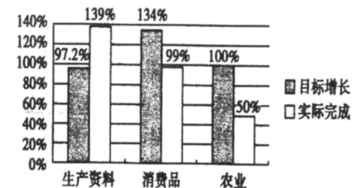

| A.反映了苏联调整经济结构的愿望 | B.实现了国民经济的协调均衡发展 |

| C.农业和轻工业呈现出负增长趋势 | D.开始确立优先发展重工业的方针 |

| A.旨在巩固社会主义阵营 | B.无意改变国家发展模式 |

| C.抨击西方民主制的虚伪 | D.意在扩大苏联的影响力 |

在经济发展的早期,政府主导型的发展模式有其优势,特别是在推动基础设施和大规模制造业的发展方面,政府弥补了私人部门弱小的不足。但是,随着经济发展水平的提高,私人部门逐渐壮大,而基础设施也基本完善,同时,人们随着生活水平的提高,对公共用品的需求也日益提高,这时,就要求政府转变职能,从生产领域中逐步退出,而将更多的财政支出用于提供公共用品,...在经济发展和市场发育的过程中,必须通过弱化地方政府干预和法制化、民主化进程来保证民众的利益和可持续发展的目标得以实现。

——陆铭等著《中国的大国经济发展道路》

围绕材料,运用中外现代史的史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:观点明确、史论结合、史实准确)

材料 在第二个五年计划的1937年,苏联的工业产量比战前的1913年几乎增长5倍,工业产值在工农业总产值中的比重,由1913年的42%上升到77%。从1932年到1940年,工人的数量增加了数百万,但是用于住房的总授资却在1929年之后有所下降。在1928年到19410年之间,工业上的实际收入也下降了43%,甚至还出现了严格的法律,限制工人的迁徙自由。随着快速工业化的进程,农业集体化也以同样的连度开展起来。斯大林的计划遭到了农民的强烈反对,他们采取囤积粮食和杀掉牲口等方式加以抵制。1933-1940年间粮食平均年产量还赶不上1913年的水平。

——摘编自杰克逊·皮尔福格尔《世界历史》

(1)根据材料并结合所学知识,简要评价苏联的社会主义建设。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对苏联社会主义建设中民生问题的认识。

| A.放弃优先发展重工业的战略 | B.试图实现国民经济协调发展 |

| C.实现了经济结构的优化调整 | D.农业和轻工业呈现衰退趋势 |

| A.强调苏联恢复战时共产主义政策的紧迫性 |

| B.强调不均衡发展工农业的正确性 |

| C.指出推行社会主义农业集体化的必要性 |

| D.说明加快社会主义工业化建设的正确 |

| A.列宁 | B.斯大林 | C.赫鲁晓夫 | D.戈尔巴乔夫 |