材料一 《罗马监护法》对妇女经济事务进行终身监督……如果她们出现在其他诸如法庭等一般仅有男性出席的公共生活领域,就会引起在座男性的惊奇和不满……墓碑、罗马文学作品以及纪念性铭文都宣扬理想的妇女行为,这包括贞洁、节制和娴于织毛活之类的女红。

——《剑桥插图罗马史》

材料二 汉代开始了儒家对妇女贞节观念的建立过程,但在现实的庶民生活中其实仍保有相当的弹性与空间。宋代贞节观念虽然经程朱的奖励而加重,当时社会,影响尚小。明代在书籍方面,有徐皇后的《内训》,解缙的《古今列女传》。在法律方面,洪武年间,明太祖朱元璋下达这么一个诏令,“民间寡妇,30以前夫亡守志,50以后不改节者,旌表门闾,免本家差役。”又命令地方官员制定规章制度,表现突出的赐祠祀,一般的树牌坊,用以奖励贞节……一部二十四史中,明史中的节妇烈女最多。

——摘自费丝言《由典范到规范》

材料三 一般来说,其主要影响就是迫使女性走出家庭,进入新的工薪经济……工厂和有薪工作成为抚养孩子和家务劳动之外的又一选择……而后建立的公共学校也使妇女们受益匪浅。在那里,她们可以接受与男子们相同的教育。到20世纪初期,妇女已经赢得了选举的权利。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四 陈独秀、李大钊、鲁迅响亮的提出了破除三纲五常,反对男尊女年的主张,要求女子参政,大学开放学禁,男女职业平等,社交公开,婚姻自由。

李大钊在《再论问题与主义》一文中说:“妇女地位是由社会的‘经济构造’决定的,压迫妇女的不是男子,而是‘有产阶级专断的社会制度’,妇女要解放,只有推翻这种社会的‘经济构造’。”……他在《战后之妇女问题》一文中进一步指出:妇女运动只有成为整个无产阶级革命事业中的一部分才能得到胜利。

——摘自罗业心《五四运动与中国政治现代化》

(1)根据材料一,简要说明古罗马对妇女有哪些限制。

(2)根据材料二,指出明代妇女贞节观的发展特点,结合所学知识简析其时代背景。

(3)根据材料三和所学知识,从政治、经济、思想文化方面简述近代西方妇女地位改变的原因。概括材料四关于妇女解放的核心主张。

(4)综合上述材料,概括妇女地位变化总趋势。促成这种趋势的基本因素是什么?

材料一 晚清人视“博物院”为“新物云集”之地,主要是展示器械枪炮、科学发明、水火电气等对困强御辱“有用”的东西,譬如京师同文馆下属的教学辅助设施——科学博物馆。甲午战后,日本明治维新的显著成果给中国知识阶层沉重警示,博物馆被赋予开启民智的历史使命.1905年,张謇创办我国第一个公共博物馆——南通博物苑.他认为,文物收藏的目的是“留存往迹,启发未来”。民国建立后,基于“文化之成就,本乎历史之,传承,而历史之精神,端在文物之观感”宗旨开设的国立历史博物馆和故宫博物院相继成立,藏品多来自清廷内府,以历史古物为主,参观人数众多

——摘编自李飞由“集新”到“集旧”:《中国近代博物馆的一个演进趋向》

材料二 文艺复兴以来,欧洲人开始了探索海外世界的热潮,将从全世界搜罗、掠夺的奇珍异宝带到了欧洲。大量私人收藏的发展,为博物馆的藏品积累做了准备。17世纪开始,在人人平等的思想影响之下,许多皇室和贵族的收藏品开始对部分公众开放参观.1683年,牛津大学通过接收英国贵族阿什莫林捐赠的各种器物和动、植矿物标本建立了阿什英林博物馆,这是世界上第一间永久向公众和学者开放的博物馆,并成为牛津大学的科学研究中心。

——摘编自池永梅《公共博物馆在欧洲的起源》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国博物馆的发展趋势并简析原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析博物馆的文化功能。

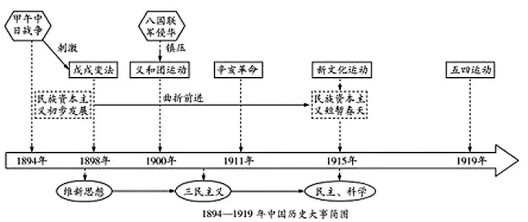

材料

(1)如图能够反映中国近代历史的多种发展趋势,指出其中一种趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,对这一趋势予以阐述。(要求:表述清晰,史论结合。)

材料一 在中国的古代社会,教育从未从政治中分离出来。古代的教育家们都始终强调教育与政治的密切关系,忽视教育与生产力的密切关系。中国的学校教育始终把“明人伦”的道德教育放在核心地位。而其他教育都是为道德教育服务的,可有可无。古代的中国,到了西周时代就有一套完整、系统的官学制度,经过秦、汉的发展,到了唐、宋,一套严密的官、私学制度就发展成熟了。春秋时期,由于官学衰落,私学发展,教育作为一门科学也出现了与政治分离的趋势;秦汉以后教育对政治的依赖关系愈益加强,到了明清时代,学校教育只为科举服务,完全丧失了其独立性。

在西方的古代社会,由于国家对教育的控制和干涉不同,学校教育从教育目标、教育内容、教育手段和学校行政管理逐渐呈现多元化和自由化局面。教育按照自身的规律发展成为一门独立的科学,从而很好地与社会生产力结合起来,为推动社会的前进服务。西方比较重视德、智、体、美和谐发展,因而学校的课程设置既有人文科学知识,又有自然科学知识;既有体育,又有美育。古代西方教育制度随着国家和民族的更替,教育的发展多次中断,多次另起炉灶。

材料二 19世纪60年代,为了实行对内镇压人民革命、对外御侮图强,清朝统治阶级中一些实力派人士积极主张向西方学习,推行所谓“自强”、“求富”的洋务运动。在教育方面,他们主张学习西方的科学技术,兴办“西学”,以培养科技人才。他们开办了外语、船政、机器、军事等学堂;并派遣留学生到欧美各国学习。这称之为“新教育”。……军事学堂除开设一些近代军事学科外,并设有体育课程,称为体操课。由此看来,洋务派的军队和学堂教育是近代西方体育输入我国的开端,在一定意义上讲,洋务运动对近代体育在中国的传播起到了积极作用。……作为承载中国教育近代化任务的洋务教育,在发展中表现为实践上的沉重滞缓和指导思想上的本土化取向,这既给在华教会学校留下插足发展的空间,同时也设置了障碍。

——上述材料编摘自百度“中西方古代教育差异”

(1)根据材料一概括古代社会中国与西方教育的不同特点。

(2)根据材料二并结合所学的知识,概括指出洋务教育的新内容,并分析中国近代教育兴起的原因。

材料一 明代中后期,随着商品经济的发展……影响到了城市风气的转变,即由淳朴转为奢靡……“象(像)这种社会风气从俭而奢的记载,封建上下秩序的颠倒,并不是个别现象,而是十五、六世纪以后南北各地所普遍存在的”。既承认这一“社会风气的变化,出现一股活泼、开朗、新鲜的时代气息”,又指出“消费和积累的不平衡”对扩大再生产的负面影响。……商贾地主奢侈腐化、经济发达的地区尤为突出。……明清江南城市的高消费以奢侈品消费为大宗,与乡村的低消费形成强烈的反差。……这“正是新的社会经济的发展反映到上层建筑和意识形态的变化”,其中明代人陆楫的“崇奢黜俭”主张,就是其典型的代表……陆氏关于奢侈不足以贫天下,而“其地俭,反不易为生”的主张

——摘编自钞晓鸿《明代社会风习研究的开拓者傅衣凌先生--再论近二十年来关于明清“奢靡”风习的研究》

材料二 18世纪以降,英国社会各阶层对物质财富的追求与对各类奢侈品的狂热消费,突破了等级与阶层分野,奢侈消费经济兴起。……旅居英国的荷兰医生伯纳德・曼德维尔在《蜜蜂的寓言》中提出了“私人恶德即为公众利益”的惊人论断,认为奢侈消费刺激贸易发展,促进经济繁荣,公开为奢侈传统进行辩解。英国思想界甚至掀起了“奢侈大讨论”,预示着奢侈消费正在经历“去道德化”趋势。亚当·斯密也站在政治经济学立场为奢侈消费和商业辩护…英国作家丹尼尔・笛福在《商业计划》中这样描写英国社会:“人口众多,国家富裕,物质产品丰富多样,人们的生活更加奢侈、爱慕虚荣,每个人都出手阔气。”

——摘编自曹瑞臣《18世纪英国消费社会的兴起》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明代人陆楫的奢侈消费观点,说明其积极意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括18世纪英国奢侈消费经济兴起的原因。

(3)根据材料一、材料二并结合所学知识,简析中国明朝中后期和18世纪英国奢侈消费风尚在推动社会转型方面的差异。

| A.兰开夏郡的男女比例严重失调 | B.工业革命造成了劳动力匮竭 |

| C.工业革命提高了妇女政治地位 | D.机器生产推动妇女身份改变 |

材料一 古代中国人和古代希腊人都认识到竞争现象的存在,并有深入思考。他们都认为,好的竞争能促进社会和谐与进步;坏的竞争则会造成冲突和杀戮,导致社会的崩溃。在中国,以儒家为代表的思想家提出了符合“礼”“义”标准的“君子之争”和只顾谋求一己之私利的“小人之争”。古希腊人认为,战争这样的竞争是坏的竞争,而各种和平的竞赛活动则是好的竞争。古希腊发展出体育赛会制度,在古代中国则有作为“射礼”的竞赛活动。这些竞赛活动都带有仪式表演和道德教化的功能。古代中国通过比赛来学习礼仪和培育“君子”,古希腊的竞赛活动则承担着培育合格公民的责任。

——摘编自王大庆《试比较古代希腊与古代中国的竞争观念》

材料二 在维多利亚(英国女王,1837~1901年在位)初期,随着限制粮食进口的《谷物法》的废除,自由贸易的发展速度大为迅速。当时英国作为世界工厂,出口产品具有压倒性的竞争优势,棉纺织品、金属制品,甚至煤的产量和质量都是他国无法与之相抗衡的,即使是粮食此时也已能经受竞争的考验。因此,英国积极推行自由贸易政策,用取消贸易限制的办法来扩大国外市场。1849年,英国废除实行了两百多年的《航海条例》,不再坚持用英国船只运送货物。减免了两百多种货物的进口税。1860年以后,英国与法国、比利时、意大利、德意志关税同盟、普鲁士、奥地利等订立了互减关税的条约,而且这些条约都有最惠国待遇的规定,即给予某一国的优惠待遇,同样也给予其他国家。

——摘编自高岱《英国通史纲要》

材料三 梁启超把竞争分为国家竞争和国民竞争。二者区别在于国家间的竞争是君主号令民众同别国竞争,民众本身处于从属地位,而国民竞争是每个人为其性命财产而竞争,强调国民的主体地位。梁启超认为,经济上的竞争比其他领域的竞争更重要。他借适者生存的进化观来说明发展工商业的必要性,“今后之天下,既自政治界之争,而移于平准(交易和经济)界之争;则我辈欲图优胜,宜急起以竞于此。”

(1)依据材料一,比较古代中国和古代希腊“竞争”观念的相似之处。

(2)依据材料二,结合所学,说明英国贸易政策的变化,并分析变化的原因和影响。

(3)依据材料三,评述梁启超关于“竞争”的观点。

材料一 近代转型期,英国的家庭结构以父母与未婚子女组成的核心家庭为主,子女的“立身期”在亲子关系中占有相当大的时间比例。据本阿莫斯研究,中下层家庭子女在外当仆佣学徒的“立身期”年龄大约在15〜24岁之间;又据斯通估计,他们离家时的年龄一般在10〜17岁之间。因此,尽管个人情况互有差异,但从整体上看,当时英国青少年中的大多数在核心家庭结构中与父母一起生活的时间较短。一旦成婚,子女多另择新居,与父母的关系已超出核心家庭范围。

——摘编自陈勇《近代早期英国家庭关系研究的新取向》

材料二 ……随之而来的,是以家族为中心的社会的法律支持也崩溃了。旧的司法制度设立的目的,是为了维护以血缘为主的社会结构,它承认家长的特殊地位;男女不平等……它认同儒家教诲,认为父子应互相庇护,逃脱司法审判。这些反映封建社会关系的准则,显然与快速变化的时代是不协调的。在晚清和早期民国时代的新法典中,已承认个人不可剥夺的权利、男女平等、妇女的财产继承权等,家族社会的古老的司法基础瓦解了。

——摘编自【美】徐中约《中国近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代英国家庭关系的特点及其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中英两国家庭关系的不同点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,说明近代中英两国家庭关系存在差异的原因。

材料一 秦朝的朝议制度一般由丞相、御史大夫和诸卿参与,汉代的廷议由皇帝临时召开,人员不固定,时间不固定,所议仅供皇帝参考,还只是一种习惯性的做法,而不是一种法定的程序。魏晋南北朝时期逐步形成了中书草诏,门下审署下达的制度,但还是作为皇帝秘书咨询机关来进行活动。明代朝议制度的参加者进一步扩大,人数增加,是决策过程中一个法定的不可缺少的程序,皇帝虽然成为决策和行政的最高负责人,但其决策都是建立在集体讨论、决议的基础之上。

——摘编自吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

材料二 虽然英、法、美议会制的阶级本质一致,三国形成了各具特点的不同形式。这些区别中最重要的是英国议会是最高国家权力机关,法美议会则只是最高立法机关。而且在资本主义议会的运行过程中,各国统治阶级都随着历史条件当时变化而相应地予以发展、完善,使资本主义议会制从不发达状态走向发达状态。此外,英、法、美三国的议会制度,还为不同的资产阶级国家提供了不同的模式。随着资产阶级在许多国家相继取得政权,议会制度在资产阶级各国普遍建立起来了,资本主义议会制得到了进一步的发展。

——摘编自周叶中《代议制度比较研究》

(1)据材料一和所学知识说明中国古代朝议制度演变的特点及原因。

(2)据材料二和所学知识说明英、法、美三国形成不同代议制度的原因和影响。

(3)综合上述材料,说明对人类政治文明发展的认识。

材料一 为了维护家庭的稳定与和谐,古代思想家们提出了父慈子孝、夫义妻顺、兄友弟悌等家庭伦理道德规范。中国传统家庭伦理以父慈子孝作为调节父子关系的基本行为规范,从根本上服从于“父为子纲”。它片面强调“子孝”,否定子女的独立人格,维护了传统家庭中的不平等的尊卑制度。夫权逐渐强化,男尊女卑、夫主妻从等伦理也随之被强化。人一出生便被包围在层层的家庭关系中,个人是血缘链条上的一个环节,上以继宗庙,下以续万世。传统的政治以伦理为本位,伦理以血缘为原型,最终的原理是家庭血缘的情理上升为国家政治的法则。

——摘编自王苏《试析传统家庭伦理的内容及其特征》

材料二 工业革命首先给妇女走出家庭提供了特别机遇。在英国工业革命时期,妇女们开始大量被现代经济部门雇佣,获得一定经济权利,并在实际的工业生产中成为一支不可或缺的力量。妇女经济的独立为其独立精神意识的形成奠定了基础。对妇女而言,社会工作取代了其往日生活中家庭的基础性作用。改变了家庭的首要地位。从而动摇了妇女家庭观念的基础,使家庭观念发生了根本性变化。包括夫妻趋于平等现象以及夫妻平等感的产生;妇女婚姻观的变化——已摆脱由婚姻获得生存的命运,她们的自立使之可能甚至必然获得其婚姻的自由;生育观的变化——冲出了教会所代表的中世纪生育观束缚,表现出新形势下的新观念,即要求并习惯于避孕和节育。妇女们从内心不愿再作原先传统社会家庭中男人们的家庭奴仆,也不愿再在家庭男权权威的专横下懵懵懂懂地虚度一生。从此,女权意识开始萌发,妇女也有了在家庭中和男子平起平坐的愿望。

——摘编自黄雪蓉《工业革命时期英国妇女家庭观念在工业社会转型中的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代家庭伦理的主要特征,并说明其成因。

(2)根据材料二,概括工业革命后英国妇女家庭观念变化的表现,并结合所学知识指出这一变化带来的影响。