从材料中提取相关信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

| A.适合实行君主立宪制 | B.缺乏革命的社会条件 |

| C.政治体制革新较缓慢 | D.旧文明制约社会发展 |

| A.中日文化同根同源 | B.中国现代文明源自日本 |

| C.文化移植是中国文化现代代化的主要方式 | D.中国的现代化进程相较于日本有所滞后 |

材料现代化时代开始之初,好像是这样认为:除了欧洲国家及其属地之外,要想现代化,即依靠科学技术实现大转变,把一个以农为主、人均收入低微的社会变为工业化、城市化的社会,那么,这个国家将是中国。实际上,从成熟和发展的任何标准来看,中国的文明至少有2000年的历史,即便不是世界上首屈一指的,也是居于领先地位中的一个。它幅员辽阔,人口众多,举世无双。在历史上,中国人善于融化别的民族,吸收其思想。但是,当现代化模式开始在世界上出现的时候,中国不仅没有跻身于先进行列里,而且隔一个世纪之后,也没有任何迹象表明它是一个成功的后来者。

———摘编自[美]吉尔伯特.罗兹曼《中国的现代化》

(1)根据材料,概括作者有关中国的主要观点。

(2)结合所学知识,对材料中作者的任一观点加以评析。(任意一点或整体,赞成或反对,持论有据,论证充分,表述清晰)

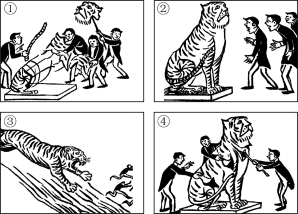

| A.③①②④ | B.②④①③ | C.③②④① | D.③④②① |

现代化启动的历史背景与方式

| 西欧 | 东亚 | |

| 传统结构 | 封建庄园与自治城市并立 | 专制王权与小农经济牢固结合 |

| 内部条件 | 资本主义因素增长,从内部引起旧制度转变,引发渐进性的社会变革 | 内部资本主义因素微弱,外来挑战造成民族危机和社会危机,使旧制度逐渐解体 |

| 外部条件 | 开辟海外市场,通过殖民扩张进行资源掠夺、资本积累、移民 | 被西方殖民主义边缘化或半边缘化,利用外资和外国技术 |

| 主流模式 | 自主型市场经济,从轻工业到重工业的工业化道路,自下而上推动政治变革或革命 | 非自主型的中央统制经济或混合经济,自上而下,强制性的赶超型工业化战略 |

——摘编自罗荣渠《现代化新论》

从材料中提出一个论题,结合所学知识,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

| A.历史演变的主要线索 | B.历史进步的基本趋势 |

| C.历史过程的因果关联 | D.历史变化的循环往复 |

材料一 1536年,英国颁布《亨利济贫法》,但直到19世纪,英国贫困问题持续恶化。政府虽然坚持自由主义的治理思想,但在促进就业、为工人尤其是童工提供受教育等方面进行立法,乡绅和工商业公司等也发挥了重要作用。

——摘编自王学增《转型时期英国社会贫困及其治理》

材料二 南京国民政府曾大力发展农村合作社和农会,希望借此对贫苦农民发放农业货款,以缓解他们的生产生活困境。但是,贷款基本被处于乡村权力中心的士绅、地主、富农等截留,经办的金融机构也将货款倾向于富裕群体。

——摘编自曾耀荣《近代乡村社会的贫困与南京国民政府的农业贷款》

材料三 实现共同富裕是马克思主义的本质立场。新中国始终重视反贫困工作,并实现了从“帮扶物质”到“扶志扶智”、从“漫灌”到“滴灌”、从“零散”到“体制”等多方面转变,近年更利用“互联网+”创新了工作。民族地区经历了从比学赶帮到对口支援、合作的过程。中西部地区也探索出了合理协调扶贫开发和保护环境的路径。这些巨大成就和显著经验,也为全球减贫事业贡献了中国智慧。

——摘编自谭清华《中国贫困治理七十年—扶贫政策创新视域》

(1)根据材料、二并结合所学知识,概括近代英、中两国在贫困救助上的异同。

(2)根据材料三并结合所学知识,简析新中国治理贫困的主要特点和意义。

材料 人民从事物质生产劳动,发明新的劳动工具,生产满足人类社会生存和发展需要的各类物品,创造出一个“人化的自然”;人民在社会生产和交往中,建立起多种类型的社会关系和制度体系,构建起愈益完善和复杂的人类社会,推进社会形态和历史面貌的更新变革;人民进行精神生产,发展科学文化,是社会精神财富的创造者;人民投身社会革命,成为改革创新的主体力量,是社会历史进步的推动者。人民创造历史,并不否认个人特别是杰出人物在历史中的重要作用。个人的历史作用,必须和人民的历史主体作用统一起来理解把握。杰出人物只有满足人民利益、顺应人民愿望、得到人民支持,才能成就丰功伟业、彪炳史册。他们的历史贡献,归根到底要从人民创造历史的总动力中得到说明。

——摘编自颜晓峰著《人民是历史的创造者》

阅读上述材料,结合中国历史的相关史实,评析材料中的观点(某一观点或整体观点)。(要求:观点明晰且正确,史实准确,逻辑清晰,史论结合。)

材料一 15~16世纪,欧洲的文艺复兴和宗教改革运动,使人们逐渐摆脱了教会的束缚和控制,推动了欧洲向近代化社会的转变;18世纪的启蒙思想使人们进一步摆脱了封建专制和宗教愚昧的束缚,成为资产阶级革命的思想武器;英法美等国通过资产阶级革命,确立了资产阶级的统治,为资本主义的发展开辟了道路;18世纪中期起,工业革命迅速扩展,大机器生产方式确立,欧美国家相继实现工业化。

19世纪60年代起,洋务派开展了洋务运动,没有使中国走上富强之路;19世纪末20世纪初,中国先后爆发了学习西方政治制度的维新变法运动和辛亥革命,结束了专制制度,但真正的民主共和没有实现;北洋军阀统治时期,爆发了要求民主与科学的新文化运动,解放了人们的思想。

材料二 作为一个后发外生型的近代化国家,中国是从19世纪开始进入农业文明向现代工业文明转型的现代化过程的,西方世界的霸权威胁与文明示范是一个不可或缺的关键性启动要素,然而也应该看到,现代化的变迁不仅是一个简单的“冲击-反映”的过程,对于中国来说,它既是古老的历史在新世纪的骤然断裂,又是这一历史在以往的传统中静悄悄的绵延。只是到了19世纪、20世纪,当西方的示范展示另一种迥然不同的发展道路时,中国才对自身历史的内部挑战产生了一种多少是变化了的回应方式,太平天国的“平均主义”,洋务运动的“中体西用”,戊戌变法的“大同书”等等中都可以找到根据,这种回应方式离不开中国的历史传统。这样,中国历史的内部要素与西方文明示范效应叠加在一起,共同制约着中国现代化的反映类型与历史走向。

——陈达凯主编的《中国现代化史》

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,指出中西近代化过程中的两种不同模式。概括中西方近代化在本质和手段上的相同之处。

(2)依据材料二并结合中国近代前期的历史演变,说明“中国历史的内部要素与西方文明示范效应叠加在一起,共同制约着中国现代化的反映类型与历史走向”。