材料一 中西方重要传统节日(部分)

| 中国 | 西方 | ||

| 节日及起源 | 习俗 | 节日及起源 | 习俗 |

| 春节(农业节气) | 趁农闲祭神祈年、祭祖、纳福、迎春、家族团圆、拜年、贴春联、蒸年糕、吃团圆饭、吃饺子、吃汤圆 | 圣诞节(纪念耶稣诞生) | 教堂礼拜、集会、唱颂歌、举办舞会、街道狂欢、吃烤火鸡 |

| 清明节(农业节气) | 祭祖扫墓、吃青团、吃馓子 | 情人节(纪念基督教殉难者瓦伦丁) | 送情人鲜花、巧克力 |

| 端午节(农业节气;纪念屈原) | 赛龙舟、吃粽子、吃绿豆糕、喝雄黄酒 | 狂欢节(天主教封斋前欢宴喜饮) | 举办化妆舞会、彩车游行 |

| 七夕节(农业节气;牛郎织女神话) | 观天河、祈五谷 | 复活节(纪念耶稣复活) | 制作节日彩蛋、举办大规模化妆游行、喜剧表演、吃烤羊 |

| 中秋节(农业节气;嫦娥奔月神话) | 祭祀月神祈求丰收、阖家团圆、吃月饼 | 万圣节(纪念教会所有圣人) | 挂南瓜灯、穿奇装异服、举行盛大化妆舞会 |

| 重阳节(农业节气) | 敬老、插茱萸、登高、吃重阳糕、喝菊花酒 | 感恩节(感谢上帝) | 举行集体活动、吃烤火鸡、吃玉米饼 |

材料二 中西传统文化的差异性使世界绚丽多姿,中西节日作为民族文化的载体,都发挥着传承文化的积极作用。近年来,中国人,尤其是年青一代越来越重视“洋节”,圣诞节、母亲节、父亲节、情人节、愚人节成为年青人的时尚,他们热衷于那种自由、无拘无束、充满个性色彩的氛围。在中国年青人逐步淡化春节的同时,国外对春节的好感和兴趣却日益浓厚。现在世界各地正越来越接纳中国的春节。在美国,总统每年都要向全美华人表示节日祝福。在纽约州甚至把春节(正月初一)定为全州的法定节日。

——摘编自石琳《中西传统节日文化的差异与空间拓展》冯建民、许丽红《从传统节日看中西文化差异与交融》

(1)依据材料一,概括中西方传统节日的各自特点,并结合所学分析原因。

(2)依据材料二,谈谈你对中西方传统节日的看法。

材料一 一些资料显示,16世纪以前世界上最重要的300项发明和发现中,我国占173项,远远超过同时代的欧洲。我国发展历史上长期处于世界领先地位,我国思想文化、社会制度、经济发展、科学技术以及其他许多方面对周边发挥了重要辐射和引领作用。

——摘自习近平《深入理解新发展理念》

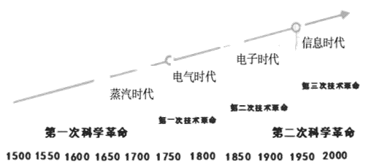

材料二 近代以来的科学革命与技术革命:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析16世纪以前中国科技领先世界的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国古代科技与西方近代科技特点的不同。列举两项第二次科学革命的代表性成果。概括近代以来科学革命和技术革命相互关系的发展趋势。

材料一 历史上华夏农耕文明由于长期处在与周边游牧文明的比较环境中,以致形成了一种华夏“中心”的文化优越意识。但同时中国自古也有以儒家“天下一家”、“和而不同”理念为基本内容的“超国家主义”的思想传统。清末民初的读书人意识到,中国并不代表天下,也不在世界的中心。20世纪初中国思想界兴起世界主义论,杨度认为“中国今日所遇之国为文明国,中国今日所处之世界为野蛮之世界”,对此胡适主张“世界者,乃世界人之世界,不当由欧美两洲人独私有之。亚洲诸国为世界一部分,不宜歧视之”,而孙中山则主张“受屈民族,必先要把我们民族自由平等的地位恢复起来之后,才配得来讲世界主义。中国如果强盛起来,还要对于世界负一个大责任”。

——摘编自《新世界主义:破解民族精神的时代困境》

材料二 20世纪下半叶以来,世界主义在西方愈受关注,其基本观点是所有人对人类的忠诚并不一定非把自己局限于某个特定的民族国家,人们忠于自己的祖国,并不妨碍对外国人持友好的态度,可以通过交往和对话达到不同民族和文化之间的相互沟通和理解,这不会抹去人们的民族身份。例如,作为欧洲人,人们具有民族性,而作为超越欧洲的国际上的人,人们更具有欧洲性。个人、政府、国际组织毫无疑问都应该为世界城邦的建立负有责任。

——据【法】雅克·德里达《论“世界主义”与宽容》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国近代世界主义与古代世界主义的不同并分析原因。

(2)根据材料一、二,概括近代以来中西方世界主义的共同内涵,并结合所学知识简析世界主义思潮对二战后世界发展的意义。

材料一殖民地时期,美国存在多种形式的土地所有制,但主要是小规模农户经营。独立战争以后,以个体经营为主的家庭农场开始得到较大的发展。总统杰斐逊将公有土地分成大块,以较低的价格出售,推动农户建立家庭农场。南北战争时期,政府把土地作为报酬赠给了参战的士兵,加上大规模的西进运动,农场数目大为增加,从1860年的204.4万个增至1914年的644.7万个。

——摘编自刘志雄等《美国农场变迁及其给我们的启示》

材料二近代中国的农业公司产生于19世纪末,展开于20世纪初的新政时期,兴盛于民国时期。据统计,近代中国的农场仅有几百个,其所拥有的耕地在全国耕地中所占的比例极低。近代中国的农业公司和农场以出售产品、牟取利益为生产目的,虽然总体上具有资本主义经营的性质,但在具体经营手段中不乏沿用封建主义的方法,其中最突出的是租佃制度,且机械化程度极低,多采用畜力和半机械化农具。虽然近代中国的农场较为落后,但其可利用现有较多的农业改良知识和信息,以及相对充足的资金,引进、采用乃至推广先进的耕作技术,推动传统农业的转型。

——摘编自虞和平《中国现代化历程》(第二卷

(1)根据材料一,分析近代美国农场形成并发展的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与近代美国农场相比近代中国农场的不同之处,并谈谈中国传统农业实现转型的途径。

材料一 中国自古以来就意识到教育的重要性,传统文化中把教师与“天地君亲”并列。教师不仅要“授业”、“解惑”,更加要传“道”,不仅教人做事,更要教人做人,教师是文化和信仰的传承者。相较于西方文化,中国教师则身兼教师(teacher)和牧师(priest)的双重角色和双重担当,使命更为崇高而沉重。

——郭齐家《中国教育思想史》

材料二 西方的宗教本身就承担了部分道德教育的责任,因此教育的重点是在法律、民主制度的保护下由教师教授学生自然科学技术知识,追求真理的过程。古希腊时期,各行各业有专门知识和技巧的人也扮演着教师的角色。中世纪后西欧的僧侣获得了教育的统治地位。教育渗透着宗教神学的性质。

——滕大春《外国教育通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中西文化中教师角色的不同。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中西文化中教师角色差异的原因。

材料一 中华传统文化在春秋战国时期表现为“以民本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣的私学文化”;秦汉以后“定型为以儒学为正宗,兼纳百家、释道的帝国文化”……而在商品经济有充分发育的基础上得以繁衍的市民文化,在清中叶以前的整个中国社会都相当细弱。

——冯天瑜等著《中华文化史》

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,说明儒家思想成为正统“帝国文化”的原因。

(2)仔细观察上述两幅图片,然后比较图甲和图乙,提取有关西周时期和古代希腊时期的两项共同之处的信息,并分析出其共同之处的含义。

(3)洋务新政的兴起是近代中国历史发展的一次重要转折。它虽然没有使资本主义的意识形态、生产方式成为中国社会的主流,但却为此后辛亥革命的爆发提供了基础。请问为什么说辛亥革命为中国近代的政治建设制造了一次难得的机遇?

材料 传统的汉文文献认为中国人种起源于中原地区,然后向周边扩散。明代中西交通后,一度认为西方文明来源于中国。19世纪末,随着中西交往的加深,“中国人种起源”作为一个特殊的“问题”出现。1894 年,法国人拉克伯里在其出版的《早期中国文明的西方起源》中,列举了中国和古巴比伦在天文历法、语言文字、科技发明和政治制度方面近百种相似之处,断定中国文明是从古巴比伦东迁而来,即“西来说”。中国的一些学者,如刘师培、章太炎、丁谦、黄节等人都曾著文介绍这一学说,从中国古籍中搜罗证据,为之证明。由此,西来说成为当时影响最大的学说,被较多的中国人所接受。到了20世纪20年代,西来说受到了越来越多的怀疑。缪凤林分析了当时认可中国人种西来说的原因:“中土学者,于此新来之说,复不能审思明辨……甚且并巴比伦史亦不知研究,徒拾彼等所说之一二以相矜夸。”但这些怀疑缺乏有说服力的证据……这种向西方寻求民族自信心的民族溯源,随着中国民族主义的高涨和民族意识的高扬,以及大量考古发现的出现,终至抛弃。

——据刘超《危机与认同:中国民族溯源研究》

根据材料指出19世纪末至20世纪20年代中国知识界对中国人种“西来说”态度的变化并结合所学知识加以评析。

材料一 宋代书院的课程内容(书院,是实施藏书、教学与研究三结合的高等教育机构)

| 类别 | 四书五经 | 儒学大师的著作、讲义 | 历史典籍、诗词 | 实用技术 | 学规和学风 |

| 内容 | 《大学》《中庸》《论语》《孟子》;《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》 | 周敦颐《太极图说》《通书》,程颢《明道学案语录》,程颐《伊川语录》张载《正蒙《西铭》,朱熹《四书章句集注)《朱子语类》《小学集注》《近思录》《传习录),陆九洲《语录》 | 《左传》《公羊传》《谷梁传》《史记》《汉书》《战国策》等;《诗经》《楚辞)等及学者讲学留下的诗赋 | 分斋教学,设立“经义”和“治世"两斋 | 学规及立教之目、为学之要、修身之要、处事之要、楼物之要 |

——郭明玉宋丹《宋代书院与欧洲中世纪大学课程内容的比较研究》

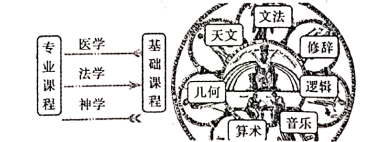

材料二 西欧12、13世纪的大学课程设置

——依据徐磊《宋代书院与欧洲中世纪大学之比较》等相关资料整理编制

(1)依据材料,比较宋代书院课程内容设置与西欧12、13世纪大学课程内容设置的不同之处。

(2)依据材料并结合所学知识,分析形成上述不同之处的原因。

(3)依据材料并结合所学知识,分析这些不同之处对各自国家或地区长远发展的影响。

材料一 宋代南方的农产品大量运输到北方,北方的面食也得以进入南方,实现了食物上的“大一统”。与广大农民因生活所迫被动食素不同,士人认为食素可以心性淡泊、身体洁净,可使“肠胃清虚,无渣无秽,是可以养神也”,他们多往“禅制素食”。在士人中间,形成了一股素食之风,素菜成为一个独立的菜系,流行于市肆上,专门经营素食的店肆也有很多。素食还被制成各种肉菜的味道,使得更多的平民百姓得以享受美味。

——摘编自张雅丽《唐宋时期素食习俗研究》等

材料二19世纪前期,英国环境恶化、卫生状况糟糕、食品掺假等社会问题突出。1847年,英国素食者协会成立,在协会的指导下一股素食主义风潮兴起,形成了声势浩大的社会运动。协会的会员主要是工人阶级。协会的分会主要分布于北部和东南部的城市。针对工人阶级贫穷、时间匮乏,营养不良的特点,协会制作了一些宣传素食廉价、快捷、有益于健康的小册子等。协会还不断翻新素食的做法,发明了很多新的菜式,人们蔬菜消费的比例大为提升。至“19世纪晚期素食者餐厅与咖啡馆遍布了整个英国”。

——摘编自王钰峰《19世纪英国素食主义运动研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代士人素食之风兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪英国素食主义风潮的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,简析宋代士人素食之风和19世纪英国素食主义风潮的共同影响。

材料 在19世纪维多利亚时代的英国,妇女被排斥在政治生活和更广阔的就业领域之外,在家庭中处于从属、依附性地位,直到20世纪早期,英国社会仍将妻子等同于家的概念,妇女的社会属性几乎丧失殆尽。一战爆发后,妇女作为一个整体在战争中实现了广泛就业,就业人数从战前的493万上升到1918年7月的619万,战时妇女的工资水平也明显提高。随着战争中大量男子被招募入伍,妇女成了家中的顶梁柱,她们一度代替了男性在家庭中的角色。妇女从繁杂的家务劳动中摆脱出来,“身影频频出现在各大城市的公共领域”,社会生活日益丰富。通过参与社会生活,自由支配个人事务,妇女的自我意识及婚姻自主权利大大增强,对自身的地位和价值有了重新认识。

——摘编自郭婷婷等《第一次世界大战与英国妇女家庭地位的嬗变》

(1)根据材料并结合所学知识,概括一战时期英国妇女家庭地位提高的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析一战对英国妇女家庭地位提高的影响。