| A.《浅议西周分封制》 | B.《谈北宋“重文轻武”的特点与影响》 |

| C.《元朝行省制影响》 | D.《论清代丞相与军机大臣的权力制衡》 |

材料一 下图示意玉米在世界的传播路线。

材料二 据载,到16世纪末欧洲人已用玉米面、小麦粉,还有其他谷类的粉混合烤制面包。在威尼斯的乌迪内地区有1586年以来持续不断的玉米价格记录。17世纪玉米种植在威尼斯已十分重要,并向伦巴第、维罗纳方向延展。玉米在意大利基本用作人们的食物,玉米粥、通心粉和玉米饼在意大利中北部是日常饮食,而且常常是穷人的主食。农民、贫民食用玉米,出售小麦。因为随着玉米单产和总产的增长,18世纪欧洲的小麦价格已是玉米的两倍。其影响如同18世纪下半叶的英国旅行家贝尔所说的那样,“在17世纪,尤其是在18世纪,由于玉米充当了(欧洲)农民的主食,小麦就能提供大宗的商品粮”。

——摘编自张箭《美洲玉米初传欧洲论略》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美洲作物玉米在世界传播的特点并分析其成因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析玉米种植对欧洲的影响。

材料一:近代以来全球国际人口迁移

| 时间 | 1500~1850年 | 1850~1945年 | 1945~2000年 |

| 主要移出地 | 欧洲、非洲 | 欧洲、亚洲 | 亚洲、非洲、拉丁美洲 |

| 主要移入地 | 美洲 | 美洲 | 西欧、北美洲、大洋洲 |

| 人口迁移数量 | 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4~5倍 | 1846~1924年欧洲移出4800万,1834~1941年亚洲移出1200~3700万 | 1960年迁移人口为325万,1974年为947.5万,1985~1990年年增长率为2.59% |

——据邬沧萍《世界人口》等编制

材料二:中国的海外移民历史悠久,大致从1567~1840年是一个承前启后的时期,移民数量有所增加,1801~1850年中国海外移民数达32万人。近代中国海外移民的总数为1500万人左右,其中90%移往东南亚,移民与祖国保持着密切联系,1862~1949年,华侨投资国内企业有25510家,投资总额约63271万元。新中国成立后,大陆地区很少向外移民。70年代以后,出现了一个新的移民潮。到2008年,移民人数达1000万以上,主要集中于发达国家。

——摘编自曹树基《中国移民史》(第六卷)等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来全球国际人口迁移的基本趋势。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出16世纪以来中国海外移民的特点及形成的主要原因。

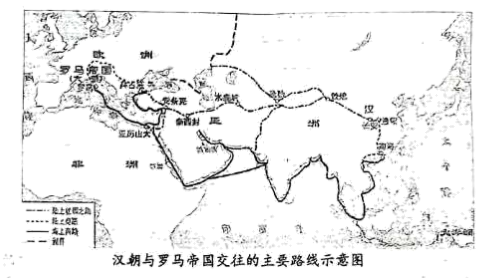

古典时代(公元前500—公元500年)之前,远距离贸易存在很大的风险。在古典时代,两方面的发展降低了旅行的风险,刺激了远距离贸易。首先,统治者出于军事和管理国家的目的,大力投资修建道路和桥梁,客观上促进了国内贸易的发展。其次,古典社会建立起来的庞大帝国往往彼此相连。当这些帝国彼此之间没有直接的对抗和冲突时,整个欧亚大陆和北非的广大地区就会出现一派和平的气息。远距离商贸的成本降低了,商品经营的规模急剧扩大。

——摘编自杰里·本特利等《新全球史》

(1)依据材料,概括古代远距离贸易发展的条件。“哥伦布交流”指的是16到18世纪间,发生在美洲、欧洲、亚洲和非洲间的动植物、微生物的交流和人口的迁移。下表为“哥伦布交流”的大事年表(部分)。

| 1492年 | 哥伦布到达新大陆 |

| 16世纪初 | 马和牛被引进到新大陆 |

| 1510年 | 西班牙的殖民地开始进口奴隶劳动力 |

| 1535年 | 法国人带来的流感病毒使圣劳伦斯河谷的印第安人灭绝 |

| 1555年 | 中国出现最早的玉米种植记录 |

| 16世纪70年代 | 巴西成为主要的奴隶输入地 |

| 16世纪90年代 | 爱尔兰、西班牙、法国等地开始种植马铃薯 |

| 约1700年 | 欧洲人渗透地区的美洲土著人口下降60%-90% |

——整理自菲利普·费尔南德兹-阿迈斯托《世界:一部历史》

(2)依据材料和所学,分析“哥伦布交流”带来的影响。

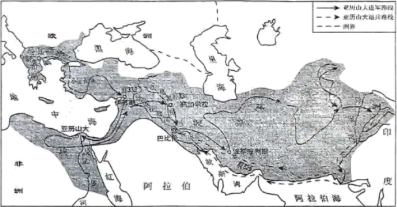

从公元前334年亚历山大东侵到公元前30年罗马帝国最后吞并埃及,这300多年在地中海东部地区的历史上被称之为“希腊化时代”。希腊化时代的文化是希腊文化与东方文化相互交流融会的结晶。虽然它承袭希腊的传统,但与古典时期的希腊文化不同。如果说希腊古典文化是一种城邦文化,那么希腊化文化则是一种走向帝国的、多民族的文化。其基本特征是希腊一体化和地方多元性相结合,文化中心也从雅典移到了埃及的亚历山大。

——摘编自齐涛《世界通史教程:古代卷》

(1)依据亚历山大帝国形势图,指出亚历山大帝国沟通了哪些古代文明?结合材料说明“希腊化时代”的文化特点。材料二:阿拉伯文化的成就(部分)

领域 | 成就 | 影响 |

数学 | 传播印度的数字符号 | 传入欧洲,至今仍被称为“阿拉伯数字”:各国通用 |

伊本·穆萨《积分和方程计算法》 | 把代数学发展成为独立科学 | |

天文 | 白塔尼《萨比天文历表》 | 传入欧洲后,对欧洲天文学产生很大影响 |

医学 | 伊本·西纳《医典》 | 是一部医学百科全书,传入欧洲后被翻译成拉丁语,长期用作医学的标准教科书 |

文学 | 《一千零一夜》 | 吸收各地民间故事,译成多国语言 |

材料三:阿拉伯国家成立之初,统治者一方面积极网罗各种人才为其服务,一方面组织力量大力翻译和研究古代希腊、波斯和印度的文化典籍与著作。阿拉伯帝国建立后,阿拉伯商人的足迹踏遍了亚、非、欧三洲。在文化上,阿拉伯在东西方之间充当了科学文化交流的桥梁。

(2)依据材料,概括阿拉伯文化成就的特点。结合所学,分析阿拉伯文化繁荣的原因。材料一 西罗马帝国溃败之后,西欧教育在相当长的时间内由处于万流归宗的教会所垄断。但随着中世纪城市的崛起和工商业的发展,全新的世俗文化正在孕育。随着11、12世纪城市化运动的兴起,原有的教会学校已经无法满足现有的教育需求,新的教育机构悄然而生。从12世纪起,世俗学校在城市中兴起。

——摘编自石广盛《欧洲中世纪大学研究》

(1)依据材料并结合所学,概括欧洲中世纪大学兴起的原因材料二 西欧中世纪大学前期以教会办学为主,后期以城市世俗办学为主。11、12世纪,学者模仿行会的建制成立了“教师与学生的共同体”,由教师或学生组成的自治团体来管理大学。中世纪大学既培养毕业生适应社会的要求.同时它也是理论多于实践、抽象多于具体的。到了13、14世纪,中世纪大学已遍布欧洲各地。到文艺复兴之初,欧洲的大学已达80所。近代欧美的大学多受其影响,有的则是从中世纪大学发展而来的。

——摘编自方勇《论11—15世纪欧洲大学的兴起》

(2)依据材料并结合所学,分析欧洲中世纪大学如何推动社会进步。材料 从戊戌维新运动在江淮大地兴起到辛亥革命胜利,安徽政论报刊都发挥了重要的舆论宣传作用。

甲午中日战争后,《皖报》以“开风气,拓见闻,联官民,达中外”为创办宗旨,大体上以发表政论、普及新学和传播新闻为主。

辛亥革命前夕,《安徽俗话报》发表了陈独秀的《亡国篇》《说国家》,矛头直指封建君主专制,“原来是一国人所公有的国,并不是皇帝一人所私有的国”。《安徽白话报》在《演说》栏目中讽刺象征清王朝专制统治的辫子为“猪尾巴”,并强烈谴责帝国主义列强侵夺中国主权的行径。

辛亥革命后,《安徽公报》主要刊载法令、法律等官方文件,如《临时大总统令》《中华民国临时约法》等。同年出版的《均报》还树立了革命旗帜。

此后,随着袁世凯实行舆论控制,这些带有革命色彩的进步报刊纷纷停办。但是,报刊浸润宣传的民主共和观念已经深入人心,最终汇成推翻洪宪帝制的革命浪潮。

——摘编自王玉洁《辛亥革命前后安徽政论报刊舆论宣传转向》

根据材料并结合所学知识,对甲午中日战争至辛亥革命胜利期间安徽政论报刊发展的过程及其结果进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)材料一 到了夏商周三代,黄河流域的居民不断吸收周围的东夷、南蛮、西戎、北狄等族的成分,逐渐形成华夏民族。相传周文王的伯父太伯、仲雍与当地的民族结合,形成兼有商、周和当地特点的吴文化,吴和越开发了东南地区。秦人和西戎诸族共同开发了西北地区。楚地的华夏族和许多少数民族相交融,共同开发了长江中游地区。最后秦灭六国,统一了中国,这个统一的过程也可视为多民族交融的过程。到了汉朝,华夏族进一步吸收其他民族的成分,扩大为人口近6000万的民族,后来遂称汉族。

——摘编自袁行霈、严文明主编《中华文明史》

材料二 少数民族文明程度的提高,大多是在儒家思想的影响下实现的。与华夏文明认同,是中国古代各民族实现历史进步的基本路径,而周边少数民族与华夏文明认同的结果,便是逐渐成为统一多民族国家的成员。

材料三

《元晖墓志铭》拓片(局部)

公讳晖,字景袭,河南洛阳人。昭成皇帝(北魏高祖拓跋什翼犍)之六世孙……温源恭俭之性,得之自然;忠孝笃敬之诚,因心而厚。幼涉经史,长爱儒术……太和(北魏孝文帝年号)中始自国子生辟司徒参军事,转尚书郎太子洗马……入为尚书右仆射,寻迁左光禄大夫尚书仆射……春秋五十五、以神龟二年九月庚午遘疾薨於位(因病去世)。

——摘编自《元晖墓志铭》

(1)依据材料一、概括华夏族形成与发展的特点。

(2)依据材料二、结合史实,说明华夏文化在中国统一多民族国家历史进程中的作用。

(3)依据材料内容,具体说明《元晖墓志铭》可以印证哪些史实?

材料一 19世纪末,德国学者李希霍芬把古代中国与中亚、印度间以丝绸贸易为媒介的这条交通道路命名为“丝绸之路”。后来中国学者对此历史概念做了如下解释:

丝绸之路:以古代中国长安(今西安)为起点、经甘肃、新疆到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。因中国西运的货物以丝绸制品影响最大,故得名。通过丝绸之路,古代亚欧国家和人民互通有无,友好往来。

——摘编自李方《新疆历史古籍提要》等

材料二 3世纪,中国书籍传到日本。《旧唐书》记载“开元初又遣使来朝”“所得锡赉(指钱币)”则“尽市文籍”,遣唐使的使命不尽相同,但购书一直是其主要任务。随着宋明之际民间贸易往来的增加,大量中文图书输往日本。

——摘编自黄镇伟《中国编辑出版史》

材料三 开放·交流·合作

| ①开元初,栗田(日本使臣)复朝,请从诸儒受经……其副朝臣仲满慕华不肯去,易姓名曰朝衡,历左补阙、仪王友(官职名称),多所该识(掌握众多学识),久乃还。 ——《新唐书》 | ② 榆林窟壁画 《玄奘西行求法》 | ③ 在印度尼西亚打捞的一艘唐代商船中,发现的带阿拉伯人像的长沙窑瓷器。 |

(2)指出材料三中①②③的史料类型。并依据上述史料,概括唐代对外交流的特点。

材料一 1756年,伏尔泰发表《风俗论》,将中国列为最古老的民族,并盛赞中国的高度文明与繁盛,得到欧洲启蒙哲人的广泛认同。魁奈则说道: “中国人不区分道德和政治,在他们看来,良好的生活技艺即是良好的统治技术,所以伦理学和政治学合二为一。”雷诺多发现“哲学家在中国比在世界上任何国家都更有权力”,所以中国的政治具有一种“哲学王”色彩……这种“开明专制”可以避免政治的混乱和动荡,使政治制度更加稳定可靠。伏尔泰声称,中国的政府官员只有经过几次严格的考试才能被录用,很难想象有比它更好的政府。经过传教士与启蒙思想家的传播, “以学识孕育政府”成为法国社会的新理念。1791年,法国传统的封建等级制逐渐发展为专家治国的官僚政治。

——摘编自张慧《 “中学西渐”推动近代法国政治变革》

材料二 中世纪以来,特别是自全球史开始以来,东西方力量对比和国际格局的变化说明“西方中心论”其实是缺乏历史支撑的,好像“皇帝的新衣”。如果从更远的世界大历史来看, “西方中心论”更像是一个“新事物”,甚至是偶然现象。以历史事实说话,无异于是对“西方中心论”的釜底抽薪。

——摘编自李兴《世界史“西方中心论”破解与“三大体系”构建初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括18世纪法国“中学西渐”的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,驳斥“西方中心论”。