材料一 明太祖初一海内,仍元制,设中书省,综理机务。行之一纪,革中书省,归其政于六部,遂设四辅官。又仿宋制,置殿阁大学士,而其官不备,其人亦无所表见。燮理无闻,何关政本,视前代宰执,迥乎异矣。成祖简翰林官直文渊阁,参预机务,有历升至大学士者。其时章疏直达御前,多出宸断。儒臣入直,备顾问而已。

——摘编自张廷玉《明史》卷一〇九

材料二 阁臣至仁宣,以部院职、兼公狐衔地位骤显。也以票拟之预政形式,在明最高行政权力运行过程中之裁决权、执行权间构成一个中介程序。仁宣以来,阁臣多进士资格,翰林起身,识达大体,谙熟政令。且综理庶务,少搀杂各部门本位之偏狭,平章政事,更能拿出较为公允贴切之意见,其缓冲君主个人意志与国家机构职能之对立,调整国家机器合理运行之作用是显而易见的。

——摘编自姜德成《明代内阁制浅议》

(1)据材料一,指出明朝前期对传统中央官制创新的主要史实。与材料一相比,材料二中阁臣权力有何变化?

(2)据材料二,指出明中期阁臣对政治建设的积极作用;并分析其原因。

材料一 19世纪中期,英国出口贸易中工业制造品占89%。同期的进口贸易中,原材料占61%,食品占33%。英国的贸易伙伴,除了欧洲国家外,主要是美洲国家及其殖民地。英国的出口工业商品,从日常消费品到各种机械设备,几乎无所不包。由于英国商业信息灵通,往往可以以最便宜的价格购买到美洲和东欧的小麦和玉米、澳大利亚和阿根廷的肉类、中美洲的热带物产、马来西亚的锡、南美洲的铁等。英国的国民经济已经完全是一个外向型的经济。

——摘编自王斯德《世界通史(第二版)》

材料二 1870﹣1992年主要资本主义国家每位就业人员年均工作时间(单位:小时)

年份 | 英国 | 德国 | 美国 | 日本 |

1870年 | 2984 | 2941 | 2964 | 2945 |

1913年 | 2624 | 2584 | 2605 | 2588 |

1950年 | 1958 | 2316 | 1867 | 2166 |

1973年 | 1688 | 1804 | 1717 | 2042 |

1992年 | 1491 | 1563 | 1589 | 1876 |

——摘自麦格劳《现代资本主义:三次工业革命的成功者》

(1)依据材料一,结合所学,说明19世纪中期“英国的国民经济已经完全是一个外向型的经济”的原因。(2)阅读材料二,指出19世纪中后期至20世纪末主要资本主义国家就业人员年均工作时间的变化趋势,概述其变化的原因。

1900年,马应彪吸纳12位股东共计2.5万元,在香港创立先施百货公司,自己以大股东身份担任司理。他采用“不二价”(明码实价)销售模式,并想效仿英国商店雇佣女售货员的方式,但女性抛头露面站柜台有违传统,无人应聘,其妻亲自上柜台售货。

1912年和1917年,马应彪先后在广州和上海也建立了先施百货公司,除了购物场所,还设有照相馆、餐厅、电影院等。百货公司营业盛况空前,消费者络绎不绝。

——摘编自桢淳《华侨在中国最早创办的百货公司》等

依据材料指出先施百货公司的创新之处。结合所学分析先施百货公司逐步发展的社会背景。材料一 中国古代重视国家礼仪,政府对各种礼仪的内容都有统一要求,抑制了仪法多元各行其是的现象,《史记》记载西汉初年朝廷上“群臣饮酒争功”,刘邦命叔孙通制订了朝拜礼仪,后来进行岁首大典时,“诸侍坐殿上皆伏抑首,以尊卑次起上寿(敬酒)”,刘邦称“吾乃今日知为皇帝之贵也”。在中国影响下,古代东亚地区事实上也形成了一个“礼文化圈”。

——摘编自胡新生《礼制的特性与中国文化的礼制印记》等

材料二 《天津条约》签订后,英法等国要求按条约规定及国际惯例,派使节觐见清帝呈递国书,但此后十几年清廷一直阻止使节觐见。1873年,外国驻华公使向清廷发出照会,要求觐见同治帝。随后围绕礼仪问题几经交涉,最终商定公使以鞠躬礼觐见。以下是描述觐见的两则笔记:

(2)材料二两则笔记记述的场景是否可信?请说明理由。

材料一

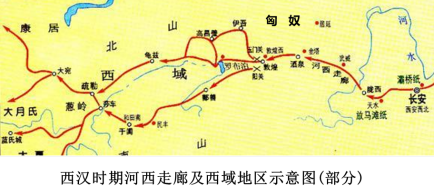

| 汉武帝时期“骠骑将军击破匈奴右地……初置酒泉郡,后稍发徙民充实之,分置武威、张掖、敦煌,列四郡、据两关(即玉门关、阳关)焉”。玉门关坐落在地势较高的疏勒河南岸高地上,登城举目,四野无垠。彼时疏勒河水水势浩大向西流入罗布泊,沿河流形成了一条东西交通的道路,东达敦煌,西通楼兰。凡是西汉政府出兵西域或者接受西域诸国投降等与军事有关的事务,都经由玉门关出入;而一般西汉使节出使西域或西域使者进入西汉则经过阳关。西汉时期四郡两关都处于河西走廊的绿洲之中,适宜屯垦生产。 ——整理自魏迎春、郑炳林《西汉时期的玉门关及其性质》等 |

| 明中期以后,明政府继续修缮长城工事,遂使“戎马无南牧之儆,边氓无杀戮之残”。明蒙双方在长城沿线开设贡市、马市。昔日满目萧条的边塞重地张家口呈现“南京罗缎铺,苏杭纲缎铺,……临清布帛铺……各行交易,铺沿长四、五里许”的繁华景象。蒙古地区也“耕具有牛有犁,其种子有麦有谷有豆有黍”。塞外还屹立起一座归化新城(今呼和浩特市),“垦田万顷,连村数百”,“城郭宫室布满丰州川”。“蒙人入塞”与“汉人出塞”现象普遍,汉人带去了制铁、制瓦等技术。汉族“边人大都五分类夷,五分有京师气习”,蒙古族人渐习华风,历主贡市的三娘子平日爱穿大红彩缎妆汉服,“每于佛前忏悔,求再生当居中华”。明朝长城沿线曾出现“物阜民安,商贾辐辏,无异于中原”的景象。 ———摘编自曹大为《长城:凝聚中华民族的历史丰碑》 |

(1)依据材料一,概括玉门关作为军事关隘的有利条件,并结合所学,指出西汉政府“设四郡据两关”的历史作用。

(2)依据材料二,结合所学,分析明中期以后长城沿线民族互动的影响。

材料一 给事中(门下省谏官)之职,凡制敕有不便于时者,得封奏之;刑狱有未合于理者,得驳正之。天下冤滞无告者,得与御史纠理之;有司选补不当者,得与侍中裁退之。

——白居易《郑覃可给事中制》

材料二 唐代谏官进谏,有专用之纸,时称“谏纸”,且有“月给谏纸”的制度。唐肃宗《令谏官言事制》云:“谏官令每月一上封事,指陈时政得失。若不举职事,当别有处分。”

——摘编自傅绍良《唐诗中的“谏纸”“谏书”“谏草”与唐代谏议规范》

材料三 明万历十六年(1588年)某次经筵后,皇帝与内阁首辅申时行有一场讨论,其大致内容如下:

皇帝:魏征此人如何?

首辅:魏征事唐太宗,能犯颜谏诤,贤臣也。

皇帝:魏征早年追随李密,又追随李建成,后来又侍奉唐太宗,忘君事仇之人,非贤也。

首辅:魏征所著《谏太宗十思疏》,至今也被视为正直之言,不可因人废言。

皇帝:唐太宗弑兄屠弟、逼父退位,岂为贤德之君?

首辅:纳谏一事为帝王盛美,故后世贤之。

皇帝:魏征大节已亏,纵有善言,亦是虚饰,何足采择。

最终,皇帝决定经筵罢《贞观政要》。

——摘编自樊树志《重写晚明史》等

注:经筵是大臣定期为皇帝讲授经史的活动,以“培养君德,成就帝业”。

《贞观政要》记录了唐太宗求谏纳谏、任贤使能等德政,是明代经筵的重要内容。

(1)依据材料一、二并结合所学,概括唐代谏官制度的特点和作用。(2)阅读材料三、结合所学,评述万历皇帝与内阁首辅的讨论。

材料一 讲史小说大约兴起于北宋,在元明时期进入鼎盛。作者借用“讲史” 形式创作小说,以抒发对现实的情感和理想。《三国演义》就是典型的讲史小说。

——摘编自朱维铮《走出中世纪》

材料二

| 《三国演义》相关回目 | 涉及历史事件 | |

| 第四十九回 第五十回 | 七星坛诸葛祭风三江口周瑜纵火 诸葛亮智算华容关云长义释曹操 | 赤壁之战 |

| 第七十七回 玉泉山关公显圣洛阳城曹操感神 | 关羽兵败被杀 | |

| 第七十八回 治风疾神医身死传遗命奸雄数终 | 曹操去世 | |

| 第八十回 第八十二回 | 曹丕废帝篡炎刘汉王正位续大统 孙权降魏受九锡先主征吴赏六军 | 魏蜀吴建立 |

材料三 关羽本为三国时期蜀汉的武将。进入宋代以后,他不仅受到国家祭祀,宋徽宗还赐以“义勇武安王”的神号,作为保佑宋代军事行动的武神崇拜。

关羽的故乡解州(今山西运城)是重要的盐产地,元明清时期来此的商人都会拜访关帝庙以祈求旅途安全、生意兴隆。在元代杂剧《关云长大破蚩尤》中,关羽被塑造为山西盐商的守护神。

明朝万历年间发生蒙古王公和西南土司的叛乱,平叛期间皇帝敕封关羽为“关圣帝君”。清朝乾隆帝对《三国志》中关羽“壮(勇猛)缪(名实不符)侯”的谥号不满,下令“关帝之谥,改为忠义”,在全国遍立关帝庙。

——摘编自田海《关羽:由凡入神的历史与想象》等

(1)依据材料一、二,概括讲史小说的特点,并结合材料二内容举例说明。(2)阅读以上材料并结合所学,分析“关羽崇拜”逐步扩大的历史原因。

材料一 甘地认为,英国用廉价的大工业纺织品打碎了印度的手工纺织业,从饥饿的农民和手工业者手中抢走了最后一碗饭。工业文明导致了损人利己的疯狂行为,使人精神堕落。甘地发起了手工纺织运动,提出“纺车轮的每一次转动,都在纺着和平、善良和仁爱”“可以为印度半饥饿的半失业的妇女找到工作……并且用这种棉纱来织布给印度人民穿”。

——摘编自彭树智《甘地的农村经济思想及其道德观》等

材料二 20世纪20年代,中国对甘地的报道多是翻译外国文章,对甘地以赞同、景仰为主。

1930年,非暴力不合作运动第二阶段开始,中国一些国际问题专家和旅居印度的学者,撰写大量文章,指出不合作运动中上层只顾自己利益,不同教徒存在矛盾,反英力量分散,无力抵御英国镇压。中国共产党领导的中华全国总工会发表文章,呼吁印度无产阶级夺取革命领导权,只有“破碎‘非武力抵抗’和改良欺骗,革命才能更扩大的发展”。

九一八事变后,民众将不抵抗比同于甘地的非暴力。有报刊指出“中国的不抵抗主义仿效甘地非武力抵抗何其相像”。西安事变时,西北军打出“我们要做中兴的少康(夏朝君主),不做亡国的甘地”的标语。

1938年,中国报纸报道了甘地捐助中国救护车的消息,称其“为国际社会向中国表示同情之新例证”。1939年,国民党《中央日报》发表《甘地同情我抗战》,报道甘地呼吁印度全国向“为世界主持正义而战之中国人民加以救济”,共产党《新中华报》发表《可贵的同情——甘地向印人呼吁援助中国人民》一文。

——摘编自唐文权《甘地两次不合作运动在当年中国的反响》等

(1)依据材料一并结合所学,简析甘地发起手工纺织运动的目的。(2)阅读材料二、解读20世纪30年代甘地在中国的形象变迁。

19世纪,法国历史学家开始重点关注“民族”,米什莱和拉维斯是民族历史研究的两座高峰。

米什莱被誉为“法国历史学之父”。在其编著的《法国史》中提出,法国人从百年战争中开始具有国籍意识,到大革命与特权阶级的对抗中,完成了法兰西民族的整合,以此教育人民建构法兰西民族的自我认同。他始终认为法兰西在世界历史上扮演着无可替代的角色,是引领世界走向自由,通往繁荣之路的灯塔。他的观点成为19世纪上半叶法国历史学的主流。

普法战争战败后法国割地赔款,知识分子的民族优越感被击碎。第三共和国的史学家拉维斯主编27卷的《法国史》,提出历史上布列塔尼人、普罗旺斯人……各地人民都是法国人,尊崇共同的祖先、共有的英雄人物。他高度赞扬共和国,对国歌、国庆日、纪念仪式等各种“被发明的传统”进行历史性阐释,传播共和主义精神,将殖民扩张视为开化落后地区、传播先进文明的特殊使命。以此“向法国青年人说明,为什么他们应当为组成一个民族国家而自豪”。拉维斯被19世纪末法国史坛誉为“整个法兰西民族的历史教师”。

——摘编自王玮、吕一民《拉维斯与19世纪晚期法国历史知识的生产与传播》等

围绕“历史书写与民族认同”,评析19世纪法国历史学的发展。材料一 明清时期的大商人认为土地是不忧水火,不惧盗贼,百年常新的恒产,因此,他们将大量资本投资于土地。这些大商人为谋得厚利还不惜重金结交官府,取得经营特权。两淮的盐商,云南的铜商等从事的都是最有利可图的行业,只要取得了封建的经营特权,其他商人就无法插手。厚利也吸引着商业资本转化为高利贷资本,高利贷的利率极高,河南地方放债,八折出借,滚算月利,不到一年,利过于本。清朝还可以出钱买官,称为“捐班”。大商人为了改换门庭提高身价,不惜重金买官。而且当官后也是有利可图的,“一任清知府,十万雪花银。”

——摘编自吴量恺《明清时期城市经济的繁荣和商业贸易的发展》

材料二 19世纪50年代后,上海出口货值常占全国出口总值的一半左右,进口贸易亦呈现同步增长的趋势。在进口洋货中,70%由上海转销内地。内地运来的土货,大部分也是转销外洋的。与此同时,为外贸服务和为出口农副产品服务的加工厂陆续出现。20世纪以后,大量工厂生产的国货开始分销内地。据统计,近代上海商业计有204个行业,23个大类,还有面粉、纱布、证券、杂粮油饼等交易所。就是同一行业内部,也有分类。上海的各种商店经营各地土产,“统办全球货物”,永安百货力争做到“凡是名牌产品,只有顾客叫得出,在公司里几乎都可以买得到”。

——摘编自陈立仪、潘君祥《试论上海近代商业的特点及其发展原因》

材料三 1950年朝鲜战争爆发后,资本主义国家加紧了对中国大陆的封锁禁运。1950年8月,周恩来指出,“对外贸易要加强计划性,避免盲目的出口和进口,要减少对美贸易,逐步摆脱美国的影响”,“对外贸易的目的是为了发展生产”。得益于高度集中的计划经济体制,这一时期的对外贸易政策执行良好,中苏两国签订了《中苏贸易协定》,对苏贸易在中国整体外贸中的占比也由1950年的29.8%上升至1955年的57%。由于中苏贸易的快速发展,中国的对外贸易总量稳步提升,在建国初的十年间扩大了3倍以上。

——摘编自余振、王净宇《中国对外贸易发展70年的回顾与展望》

(1)根据材料一,指出明清大商人资本的投资流向,并结合所学,说明上述投资流向形成的主要原因。(2)根据材料二,概述近代上海商业经济繁荣的表现,并结合所学,分析上海商业的繁荣对近代中国经济的影响。

(3)根据材料三,概括新中国初期对外贸易的特点,并结合所学,简析这一时期对外贸易发展的历史背景。