材料一 东晋谢灵运承袭祖父的爵位——康乐县公,在会稽经营家族庄园。他在《山居赋》中记载,“田连冈而盈畴,岭枕水而通阡……蔚蔚丰秫,苾苾香粳(稻米)”“兼有陵陆,麻、麦、粟、菽”,可做到“供粒食与浆饮”。庄园中由佃客(依附民)为之生产蚕桑麻纻,甚至还提到“六月采蜜”“亦酝山清”(酿酒)。

——摘编自王仲荦《魏晋南北朝史》

材料二 宋代,“富者有资可以买田”,并“招募浮客(佃户),分耕其中”。政府规定“客户起移,更不取主人凭由,须每田收田毕日,商量去住,各取稳便”。一些田庄设存放借贷佃户财物的解库,“佃户乏时,举债于主人而后偿之”“秀州居民韦十二者,于其庄居豢豕数百,散市杭、秀间”。

——摘编自崔永盛《唐宋庄园和庄园经济研究》等

(1)依据材料一概括谢氏庄园的特点。(2)阅读材料二、提取信息,结合所学,分析宋代庄园发展折射出的时代特征。

材料一 《左传》《历史》的问世,分别标志着中国和希腊古典史学的诞生。古希腊史学的诞生继承了神话的探索精神、传说的英雄史观、史诗的叙事技巧,和雄辩术的论辩风格。《历史》正是以上诸因素发展、融合的产物。

中国史学最直接的来源是档案文献,以年月为经进行编纂。而西方史学著作则采用叙事体,这正好说明史诗与雄辩术是其直接来源,而档案文献的影响则微不足道。

——何方耀《中西史学起源比较初探》

(1)依据材料,比较中国史学和古希腊史学的不同点。

材料二 中唐杜佑著《通典》,分食货、选举等九门,每门之下分若干子目,子目下又有细目。《通典》记载历代典章制度的历史演变,其记事上起黄帝,下迄唐玄宗天宝末年,有的记载距成书上奏只相隔数年。《通典》中除记载历代“群士议论得失”外,也包括作者的许多评论。杜佑在自序中明确表示:“实采群言,征诸人事,将施有政。”

——摘编自白寿彝《中国史学史》

(2)《通典》开中国典章制度史之先河,依据材料概括其编纂特点和目的。

材料三 五四以后,中国史学发生了巨大的变化。

梁启超激烈地抨击旧史学,提出“史界革命”的主张。他借鉴西方史学理论与方法撰写了《中国历史研究法》及“补编”。

1920年起,李大钊在北京大学等高等学校开设“唯物史观研究”“史学思想史”等课程,并发表了《唯物史观在现代史学上的价值》等论文。

1923年,顾颉刚提出“古史层累地造成的”观点,认为关于古史的传说是后人编造的,而且是不断地扩大编造。

胡适的史学方法是“十字箴言”,即“大胆的假设,小心的求证”。“大胆假设”是在“真实可靠的学问知识”的基础上,运用归纳法提出来的。“求证”的过程,是要求以客观事实为证据,通过实验对假设加以证明。

——摘编自白寿彝《中国史学史》

(3)依据材料三,简述该时期中国史学变化的表现,并结合所学分析变化的背景。

北宋咸平二年,潭州太守李允主持了书院最大一次扩建,还请得国子监的《义疏》《史记》等典籍,正式建立藏书楼于讲堂之后。宋真宗大中祥符年间,因办学成绩卓著,风闻天下,皇帝召见了书院山长周式,并赐予御笔亲书的“岳麓书院”匾额。书院还“塑先师十哲之像,画七十二贤(七十二贤是孔子门下德才出众的学生,十哲指其中最优秀的十位学生)”,并供祀本学派大师以及忠臣学者……这里走出了王夫之、曾国藩等一大批风流人物。后人称赞说:“使里人有必葺之志,学者无将落之忧。谁谓潇湘?兹为洙泗。谁谓荆蛮?兹为邹鲁(洙泗、邹鲁都代指孔孟故乡)。”

——摘编自朱汉民《岳麓书院》

材料二:1908年,商务印书馆出版《女子国文教科书》,是中国最早的专门为女子教育而编订的教材之一。其第六册目录如下:

材料三:中世纪的学校是培养修士和神父的地方,各种年龄的年青人和一位教师坐在一起,能学多少学多少。15、16世纪,欧洲学校教育开始按年龄和程度分班,每班有各自的教师,学生定期升级。拉丁文仍是主课,又增加了希腊文、历史和道德哲学。学习拉丁文(以及希腊文)是为了能够阅读抒情诗、演说、信札、历史以及哲学论文等古代著作,而这些著作为每一代受教育的精英提供实用的教训,他们或成为未来的大臣、外交官,甚至成为统治者本人。经过改革的教会认为,每一个个体都必须会阅读并靠自己的能力来理解经文。此时几乎欧洲每个地区都有了自己的大学。在许多捐赠奖学金的推动下,英国的文法学校(相当于中等教育),法国的专科学校在城市中纷纷建立。一些私立学校成为向工匠和商人传授必要技能的地方。有的学校为穷孩子保留了房间,并向他们提供简单的就业机会,以解决学费问题……牛津大学学生中约半数是“平民”。其中一些人获得了国王授予的不能继承的贵族头衔,从而有了较高的社会地位。

——摘编自(美)帕尔默《欧洲崛起:现代世界的入口》等

(1)阅读材料一,概括岳麓书院建设过程中的特点。谈谈岳麓书院对中国古代文化发展的影响?

(2)阅读材料二,概括这本女子教材的特点,并结合所学分析其形成的原因。

(3)阅读材料三,结合时代背景,从社会进步与近代教育发展的角度,对材料三加以解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料一 《论水道》是一部关于罗马水务的专著,作者弗仑提努斯(35年左右—103年或104年)在担任罗马水利总监期间,撰写了该书。书中各条水道的输水量、水管的规格、水务相关的法令法规等信息都源于官方档案,前辈学者的文献也是资料来源之一。在使用前人的记载时,他认真分析和比较,提出较为正确的解释。他测量出每条水道的实际流量和供水量,纠正原有官方档案存在的错误。据弗仑提努斯记载,公共用水免费,私人用水要缴纳水费……维修水道时,如果从个人的地产上取用了物资,则由最诚信的人对其进行估价,国家予以补偿。

——摘编自张尧娉《弗仑提努斯<论水道>及其史料价值》

材料二

| 第一阶段 | 对古罗马水道的研究始于15、16世纪。中世纪罗马城破败不堪,供水短缺。1453年,教宗尼古拉斯五世修复了古代的维戈水道。为配合重建工程,学者们研究水道,其兴趣主要在于文本研究,把古典作家对水道的叙述收集起来,并未对罗马城的水道遗迹进行考察与研究。(当代学者)泰勒评价道:“通病是不加批判地使用文献……易于相信传闻和未经证实的记载” |

| 第二阶段 | 19世纪后半期,伴随着城市考古学的繁荣,古罗马水道研究出现了第一个高潮。1870年,意大利国王建立罗马古建筑发掘与保护的总监部,1875年,创建考古学院,考古发掘得到系统化的整合。兰西阿尼将罗马城发掘出的输水管上的铭文进行汇总,尽可能多地获得水道的信息;托马斯·阿什比通过寻找从罗马城水道中清理出来的沉淀物,追溯水道的路线。……拿破仑征服浪潮中兴起的民族主义思潮,促使许多国家将罗马文化当作建立民族认同的文化基础,对本国罗马行省水道遗址给予特别关注 |

——摘编自张尧娉《古罗马水道研究的历史考察》

(1)依据材料一,从可信度和研究价值两个方面论述《论水道》的史料价值。

(2)阅读材料二,任选一个阶段,概括古罗马水道研究的特点,并结合所学分析其背景。

材料一

末作(工商业)文巧(华而不实)禁则民无所游食,民无所游食则必农,民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富。国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。……舍本而事末作,则田荒而国贫矣。

——《管子•治国》

(1)概括材料一体现的经济主张及其理由。

材料二

“其余坊巷市井,买卖关扑,酒楼歌馆,直至四鼓方静,而五鼓朝马将动,其有趁卖早市者,复起开张。无论四时皆然。”

——(宋)耐得翁《都城纪胜》

(2)依据材料二,概括宋代城市发展呈现出的特点,并结合所学知识,说明宋代城市的发展对宋代文学产生了怎样的影响?

材料三

海上(松江地区)官、民、军、灶,垦田几二百万亩;大半种棉,当不止百万亩。……壤地广袤,不过百里而遥,农亩之入,非能有加于他郡邑也。所繇共百万之赋,三百年而尚存视息者,全赖此一机一杼而已。非独松也,苏、杭、常、镇之币帛,嘉、湖之丝纩,皆恃此女红末业,以上供赋税,下给俯仰。若求诸田亩之收,则必不可办。

——明代徐光启《农政全书》卷-五《蚕桑广类•木棉》

(3)据材料三,指出明代江南地区经济结构的主要特点。

五代末期,曾做过商人的后周世宗允许在开封汴河(注:指大运河中段。《清明上河图》描绘的就是东京汴河上舟楫连樯的景象)两岸建立商店。宋太祖继承了这一政策……“诏开封府,令京城夜市自三鼓已来,不得禁止”……形成了许多商业街与新型的娱乐行业,令商人、卖艺者及其客人成为城市的最重要部分……加上40万的军队和官员,全城人口约100万,是当时世界上最大的城市。

——《中国城市及其文明的演变》

(1)根据材料指出北宋东京城的特点,并结合所学分析其原因。

17世纪,伦敦就已经做好了充当世界资本主义首都角色的准备。

——彼得·伯克

作为主导世界的帝国,英国开启了广阔的原材料 资源和欧洲以外的新的市场。用卡尔·马克思的话说,“资本主义生产纪元的黎明”与大英帝国的加强同时发生。帝国从冒险中获得的资本——棉花、烟草、奴隶——为岛国跳跃式地冲向工业发展的新边疆提供了必要的资金保障。

——费尔南·布罗代尔

(2)请根据材料和所学知识,概括伦敦被誉为“世界资本主义之都”的原因。

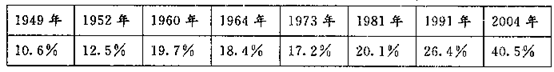

中国城市化比率(城市人口占总人口的比例)变化表

(3)指出新中国城市化快速发展两个阶段的起止时间,并分析各自的原因。

材料一 古代饮食中的礼制思想,通过先秦古籍的记载得以体现:

天子举(丰盛的饮食)以大牢(牛羊猪),诸侯举以特牛,卿举以少牢(羊),大夫举以特牲(猪),士食鱼炙,庶人食菜。上下有序,则民不慢。

——摘自《国语》

夫礼之初,始诸饮食……犹若可以致敬其鬼神。

父母在,朝夕恒食(先饮食),子妇佐饺(后饮食)。孝子之养老也……以其饮食忠养之。

——《礼记》

凡食之道:大充(指过饱),伤而形不臧;大撮(指过饥),骨枯而血冱(匮乏)。充撮之间,此谓和成。

——《管子》

(1)概括先秦时期饮食礼仪的特点,简析这种礼仪形成的社会原因。

材料二 欧洲礼仪的产生经历了从“courtoisie”(宫廷礼仪)到“civilite”(礼仪)弄到“civilization”(文明)的演变。“宫廷礼仪”最初是指欧洲封建君主的宫廷行为方式,16世纪泛指骑士贵族的举止方式。16世纪中叶后,随着骑士贵族的没落和新贵族的兴起,“礼貌”逐步取代了“宫廷礼仪”,成为上流社会举止的普遍性要求。这迎合了新教教会的变革,得到了教会的支持并不断传播。

18世纪中叶开始,随着中产阶级的崛起,等级社会日趋衰落。法国大革命使欧洲社会政治中心由宫廷转移至市民社会,越来越多的市民阶层与贵族一样成为上流社会的一分子。“礼貌”也经历了一个市民化的过程,被更具有普遍意义的“文明”所取代。个人行为方式也朝着理性节制的方向发展。

——摘编自杨素萍《欧洲国家礼仪教育的变革及动因探究》

(2)阅读材料二,概括欧洲礼仪的变化,并结合所学分析其背景。

材料三 1859年美国驻华公使华若翰欲赴京觐见皇帝,与清政府交换《天津条约》。咸丰皇帝要求行跪拜礼,想以之形成礼仪惯例,华若翰表示不能接受跪拜礼。双方经多次交涉未果,最后只好罢议,公使不必面见皇帝而直接换约。1873年同治皇帝亲政后,西方驻华公使以公使团的名义再次要求觐见皇帝,双方围绕跪拜礼又进行了尖锐的交涉。清政府最终被迫改为鞠躬礼。

1912年元旦,中华民国临时政府发布文告,废止跪拜等旧礼;8月,又规定公务活动中施脱帽鞠躬礼。

1949年,外交部邀请苏联和东欧国家驻华大使,对中国外交官培训礼仪。1951年外交部制定的《对外宾交际须知》规定:宴会请柬须提前一周发出,宴会人数避13(西方忌讳);谈话不过分恭维,也不过分谦虚……1955年外交部礼宾司成立。1990年起全国人大先后制定了国旗法、国徽法、国歌法等,对外交活动中国旗、国徽、国歌的使用做出明确规定。

——摘编自王开玺《试论中国跪拜礼仪的废除》等

(3)阅读材料三,对晚清以来的外交礼仪进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料一 城市商业繁荣是罗马帝国兴盛的基石。奥古斯都统治时期,商人得到了帝国政府的承认、保护和部分特权,如降低关税和简化税种,从而促进社会经济稳定发展。他派远征军深入阿拉伯半岛南部,为商人占取重要港口,外贸商队均有官方的武装部队保护。商人自由往来各地,而且在政府主导下为城市修建了城墙。

汉武帝时期开通了丝绸之路,长安城专设机构供外来商人使用和居住。为了解决财政问题,他推行新的经济政策,对国内商人课以重税,使“商贾中家以上大率破”。商人被定为贱民,不得进入仕途。此后,商业发展的空间已极小。

(1)阅读材料一,概括奥古斯都统治时期与汉武帝时期商业发展的异同点。

材料二 1924年孙中山谈到人口增殖问题时指出:“中国人口总是不加多,外国人口总是日日加多……他们便用多数来征服少数,一定要并吞中国。”

1949年毛泽东指出:“中国人口众多是一件极大的好事……我国各项事业刚刚起步,人力是现实生产力,人多力量大。”从1949年至1980年,中国净增人口4.3亿。

邓小平强调人口过多给经济、社会带来负效应。1982年,中央将计划生育定为国策,提倡“一对失妇只生一个孩子”。2015年,我国60周岁及以上人口占总人口比重16.6%,远超国际标准,故此政府全面实施“二孩”政策。

(2)阅读材料二,概括中国近现代人口主张及政策的特点,结合所学分析这些主张及政策提出的依据。

材料三 1931年,西方经济学界关于政府在经济发展中的地位问题展开争论。一派认为,政府在国家经济发展中应居于主导地位,通过制定政策推动各项现代化事业的发展;另一派认为,应该让私人企业居于主导地位,才能避免政府干预企业的发展及公共资源的浪费,推动国家经济良性发展。

(3)概述这一争论在西方出现的时代背景。你如何看待上述争论中的观点?运用中外历史发展进程中的重要史实加以论述。

要求:观点明确,史实充分,史论结合,逻辑清晰

9 . 新中国的经济体制随时代的发展不断调整。阅读材料,结合所学回答问题。

材料一到1957年,中央各部直接管理的工业企业,从1953年的2800多个增加到9300多个,中央下达给工业企业的指标有:总产值、主要产品产量、职工总数、工资总额、劳动生产率、利润等12个指标。企业利润和拆旧基金全部上缴国家,纳入国家预算,企业全部费用由国家拨款解决。

——摘自《中国近现代经济史》

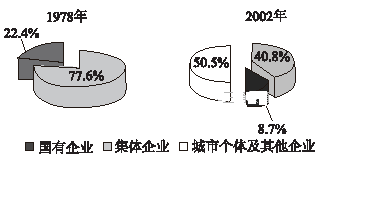

材料二全国工业总产值的所有制结构图

材料三全年全国农村居民人均纯收入2936元,扣除物价上涨因素,实际增长6.8%,是1997年以来增长最快的一年。城镇居民人均可支配收入9422元,实际增长7.7%……年末农村绝对贫困人口为2610万人,比上年末减少290万人。按年人均纯收入669—924元的标准,年末农村低收入人口为4977万人,比上年末减少640万人。

——国家统计局《中华人民共和国2004年国民经济和社会发展统计公报》

请回答:

(1)材料一反映了我国经济体制的突出特点是什么?概括这种体制产生的历史背景。

(2)材料二反映了城市经济体制改革过程中的什么现象?它表明所有制转变的方向是什么?

(3)概括2004年中国经济增长的特点并分析推动经济快速增长的根本因素。

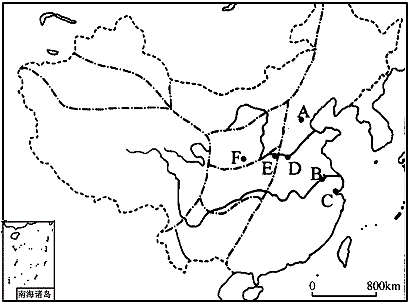

(1)如图中我国六大古都位于第二级阶梯上的是 。古都位置变化的总体方向是 。

(2)作为北京的中学生,请你回答来京旅游者提出的下列问题

①现在的北京基本是在明清北京城的基础上发展起来的。明成祖朱棣为什么迁都北京?明清时期北京的城市布局有什么特点?

②北京既是闻名世界的古都,也是具有光荣革命历史的城市。请你举出新民主主义革命时期,发生在北京的具有历史进步意义的三个重大历史事件,并概述其历史意义。