| A.顾恺之《洛神赋图》 | B.吴道子《送子天王图》 |

| C.郭守敬《授时历》 | D.沈括《梦溪笔谈》 |

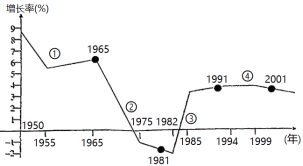

| A.阶段①一国家对经济干预的减少 |

| B.阶段②一出现“滞胀”、物价下跌 |

| C.阶段③一国家大规模增加福利支出 |

| D.阶段④一一处国进入“新经济”"时代 |

甘肃嘉峪关出土的魏晋画像砖

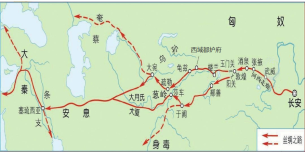

| A.精耕细作的传统农业 | B.享誉世界的制瓷业 |

| C.官府控制的对外贸易 | D.整齐划一的坊市制 |

|

|

| |

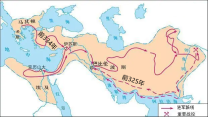

| A.中华文化的吸引力 | B.中外经济文化交流 |

| C.帝国的扩张与崛起 | D.文明的碰撞与交流 |

材料一

图一周初形势图

图二春秋争霸形势图

材料二

材料三 春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的繁荣局面。

——《中国历史》

(1)图一主要体现了我国古代的什么政治制度?图二反映出当时社会出现了什么现象?这一现象的出现产生了什么历史影响?

(2)依据材料二中图三和图四说明当时我国农业生产领域出现了什么新现象?这导致了社会上什么新兴阶级的出现?

(3)材料三中的百家争鸣和材料一、二之间有什么内在联系?

(1)图一中反映的这部法典维护了哪一阶级的利益?在世界历史上有何地位?

(2)根据图二所反映的等级制度,把持着神权的等级是什么?

(3)图三这一美丽的景观应该是出现在哪一大河流域?该景观所处的古代国家使用的文字是什么?

(4)上面三幅图片其反映的实质有什么共同之处?

材料一 14世纪西欧资本主义刚刚萌芽,资产阶级势单力薄,他们与王权相结合,与封建领主作斗争,使王朝国家能在一定程度上向着民族国家方向迈进。随着资本主义的发展,资产阶级羽翼日渐丰满,这个王朝国家再也不能代表他们的利益和要求。于是,资产阶级便以全民族的名义展开了对封建专制君主的批判,要求自由、平等、人权,用这些新的政治原则和政治观念来构建新的民族国家。所以,在英法这些资产阶级力量较为强大的国家,经过革命,近代民族主义均表现出强烈的政治意义,并摧毁了旧的王朝国家,构建起了统一的民族国家。这种近代民族国家是一种现代化程度较高的原生型的民族国家。

——摘编自李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

材料二 辛亥革命推翻了专制王朝的统治,促进了民族国家的构建,当时中国面临着国家统一和民族独立的两大使命。五四运动爆发后,“中国”和“中华民族”概念得到进一步的宣传,激起每个国人的国家认同与民族意识。“中华民族”概念既借鉴了西方民族主义思想,又保留了中国民族融合、共存统一的传统;既为中国主权和领土完整的维护提供了思想基础,也为各族人民团结一致、投身国家建设提供了情感基础。随着传统专制体系的瓦解以及民族危机的加剧,救亡图存的民族主义思潮逐步演变为主流思潮,领土认同、国民认同等也逐渐成为近代中国国家认同图式的基本内涵。

——摘编自金素端《近代中国国家和民族认同图式的历史审视》

(1)概括材料中体现的近代西欧与中国在民族国家构建过程中的异同。

(2)简析“中华民族”概念对中国历史的意义。

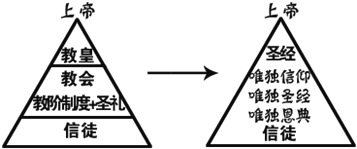

| A.教皇和教会完全失去作用 | B.新教认为世俗权力高于教权 |

| C.新教主张“信仰即可得救” | D.信徒地位没有发生任何变化 |

| A.西域风情与中土文化的交汇 | B.文人意趣与市井风情的杂糅 |

| C.艺术审美与史料价值的统一 | D.现实主义与浪漫主义的融合 |

材料一 宋代手工业发达,特别是煤炭的大量使用,导致空气污染。宋代生齿日繁,对土地、林木资源难免出现过度开发之趋势,这也造成了一定程度的水土流失与生态破坏。宋代设有专门的环境保护部门——虞部,聘请通晓农林知识者担任“农师”,为民众种植作物、林木提供技术指导。朝廷还制订一系列涉及生态保护的法令,如宋太祖曾下诏,“令民二月至九月无得采捕虫鱼,弹射飞鸟,有司岁申明之”。宋政府对绿化尤其重视,宋真宗大中祥符二年朝廷任命谢德权领护汴河,在京师河段“植树数千万(株),以固堤岸”,促进了汴京沿河商业环境的改善。

——摘编自吴钩《宋:现代的拂晓时辰》

材料二 英国是典型的“先污染,后治理”的国家……企业生产和利润的最大化成为支配企业的法则。如何解决生产越多环境污染越严重的难题,英国人在立法上对企业的社会责任进行规定,使企业成为环境保护的主体。议会的立法行动也促使了政府从指导思想上由原来被动的自由放任转变为在法律的前提下积极主动地干预。……1848年英国颁布了《公共卫生法》,1878年通过了《公共卫生条例》,至此英国基本上建立起了完整的水资源污染防治的法律体系。……在英国环境治理过程中,起着重要作用的还有包括工人阶级在内的社会各个群体的不懈努力,最终所有的努力使人们重新获得享有良好环境的权利。

——摘编自李宏图《英国工业革命时期的环境污染和治理》

(1)根据材料一、二并结合时代背景,分别概括古代中国宋朝和近代英国出现环境问题的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国宋朝与近代英国在环境保护措施方面的相同之处。