材料 从秦汉至晚清二千多年间,中国政治、经济、文化、社会等领域各有大致不变的方面,但就总的趋势而言,这些方面又并非没有变化。例如,男耕女织的小农经济维持不变,但土地私有日益发展,农业生产水平不断提高。这些变化是平和的、渐进的和累积的,从变化迅速的现时代或短时段的眼光看,社会不免呈“停滞”或“缓进”之象,但它的内部实在又酝酿并产生了相当的变化。

——改编自何怀宏《选举社会及其终结》

结合所学知识,就中国古代历史某一方面的“变与不变”加以阐述。(要求:自拟标题,史论结合,论证充分,逻辑严密,阐述时不能抄写材料所举事例。)| A.发展模式受社会性质的影响 | B.扩展方向受地理条件的限制 |

| C.具备了早期世界帝国的特征 | D.呈现出多元一体的发展趋势 |

| A.世界经济发展不平衡加剧 | B.逆全球化趋势逐渐增强 |

| C.大国维护和践行多边主义 | D.国际力量对比发生变化 |

| A.区域间长途贩运和大额贸易有所发展 | B.传统的男耕女织的自然经济开始解体 |

| C.棉纺织业家庭自给性副业性质的改变 | D.棉纺业的区域间差异呈日益缩小趋势 |

甲午战争中,中国被日本打败,国人的华夏中心主义心态解体。甲午战争后,西方资产阶级思想文化包括近代民族主义思想也大量输入。19世纪末20世纪初,我国现代意义上的民族主义思潮形成,并呈现出多元化的趋势。当时,“排满”思潮即小民族主义高涨,“排满维新”“排满革命”相继成为民族主义的基本口号。但随着帝国主义侵略的加深,“合族”反帝的大民族主义成为主流。民族主义完成了由“辛亥型”到“全民性反抗强权”的“五四型”的转型。与此相联系,在近代各类民族主义中,政治民族主义最具代表性和影响力,它以国家政权、政治主权为认同符号,将建立民族国家视为中心内容。革命派、改良派都表达了这一思想。20世纪初政治民族主义的第一次高潮较多地与反清、解决内政问题联系在一起,而民国时期出现的政治民族主义第二波高潮、第三波高潮则主要是与反帝、与抗击外国殖民侵略相结合。

—摘编自俞祖华《近代中国民族主义的类型、格局及主导价值》

(1)据材料并结合所学知识,分析中国现代民族主义思潮形成于19世纪末20世纪初的主要背景。(2)据材料并结合所学知识,列举近代先进国人践行政治民族主义的重大事件,并分析中国现代民族主义的主要内涵。

材料 反思世界文明史,从文明早期到现当代,人类文明始终在两个层面上表现出多样性,一是不同文明体之间的差异性、多样性,一是同一文明体内部构成要素、构成领域的差异性、多样性。正是这双重的多样性,推动着文明的不断进步,也使人们不断遭遇新的问题和冲突。可以说,“文明”与“多样”具有共生性,多样性是文明的内在本质性特性,是文明得以发展的内在结构性动力,也是导致各类文明冲突的一个重要原因。在历史长河中,文明在总体上是以文明群、多极文明的方式存在和发展的,正如城市是以城市群的方式,人是以人群、社会的方式发展一样。

——摘编自陈患《文明多样性:历史趋势与伦理自觉》

从材料中提炼一个论题,并结合所学相关知识加以阐释。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰,层次清楚)| A.城市职能格局的演变 | B.市镇空间的相对独立 |

| C.政府放松商业的控制 | D.农产品的商品化趋势 |

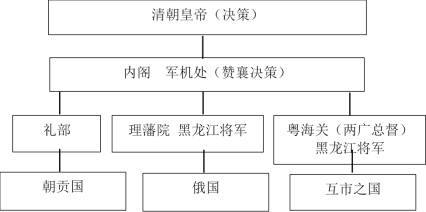

| A.清朝外交管理权下移的趋势 |

| B.清朝外交近代化发展的趋势 |

| C.天朝上国观念下的分类管理 |

| D.闭关锁国外交在政治上体现 |

| 北魏 | 推出“脱夷统华”理论。 |

| 后唐、后晋、后汉 | 沙陀人以“政治正统”观念进行正统建构。 |

| 契丹人 | 提出“北极之下为中国”“大辽中国”的说法。 |

| 金朝 | 宣称“我本中国”。 |

| A.统一是中国历史发展的趋势 | B.古代大一统思想的发展演进 |

| C.民族交融促进了国家的统一 | D.统一多民族国家疆域的扩大 |

| A.推动了鲜卑族封建化的进程 | B.得到北魏各阶层的广泛支持 |

| C.加速了北方的民族交融趋势 | D.有利于农民摆脱豪强的控制 |