材料一 《资治通鉴》在探讨历史盛衰上体现出史学求通的思想,由于时代的特点,司马光总结历史盛衰经验,除关心秦何以亡,汉何以兴,隋何以亡,唐何以兴这些问题外,侧重探讨如何用封建纲常礼教维护封建统治秩序。司马光关于历史过程的王道、霸道的观点是保守的、倒退的历史运动观。《资治通鉴》选择史料的标准:一是求实,这是考异法要解决的问题;二是鉴盛衰,法善戒恶,这是政治、伦理道德的标准。司马光考史是为修史服务的,《通鉴》有很高的史料价值和历史文学价值。《通鉴》在史学史上有深远的影响。

——摘编自吴怀祺《的价值和司马光的历史观》

材料二 九一八事变后,政府为唤醒国民爱国精神,通令各大学开设中国通史课程。傅斯年等提出了“书生何以报国?”的问题。钱穆为了讲好通史课,先后编写了几种讲义,又编选了一部《参考资料》,后编成《国史读本》,此外,尚有“通史随笔”五六册,汇集备课时所需史料,到西南后又续有补充,为《国史大纲》之祖本。《国史大纲》成书后,钱穆写成《引论》一篇,在昆明《中央日报》上发表,正面阐述了钱氏“新史学”的基本内涵,批评了当时流行的各种史学观念。他强调,一国历史与文化实是民族赖以存在之基础,“国史”应成为一种国家和国民的教育。

——摘编自冯峰《钱穆研究三题》

(1)根据材料并结合所学知识,分析《资治通鉴》的史学特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析钱穆撰写《国史大纲》的历史背景及意义。

(3)根据材料并结合所学知识,概括优秀史学著作的共性价值。

| A.实物与文献可相互印证 | B.实物史料比文献史料更加可靠 |

| C.西汉政府重视史学研究 | D.实物史料是史学研究必要条件 |

材料一中国古代档案立法的思想根源是儒家和法家思想。历代统治者的统治思想骨子里都是儒家仁、义、礼、信的封建伦理纲常,体现在文书档案工作中就是浓厚的封建等级思想渗透到文书档案工作的各个方面,自然地体现在文书档案立法的各项内容和规定之中。从文书的文种、格式、抬头、避讳制度、用印到档案管理人员的选拔、任用,及档案的利用范围等,便可得知是如此的等级森严。从秦代到清代,历朝历代统治者都进行了档案立法活动,都意识到用法律手段来维护封建专制的重要性。档案立法包含于国家刑法典或行政法典,零星地分散在王朝立法的不同条款之中。古代档案立法总是和国家封建立法紧密相连的,秦律严苛,则秦代档案立法同样以严刑酷法著称;宋律细琐,则宋代档案立法也表现为事无巨细皆有法。

——摘编自杜道运《中国古代档案管理思想研究》

材料二近代以来,以罗振玉、王国维等为代表的史学家们从史料管理的角度出发,研究档案史料的范围、功能、搜集、辨伪、校勘、整理、利用,并提出了许多新思想、新观点、新视野。他们把档案的视野从“官方”记载逐步拓宽到实物、雕刻、歌谣、民俗等。近代有识之士纷纷研究搜集、整理、编纂档案史料的科学方法,促进了近代档案学的发展。近代时期的档案法制体系包括三个等级结构∶一是中央政府级档案法规;二是各级地方政府级档案法规;三是各类档案管理机构制定的规章制度。近代已经具备完备的档案立法体系,呈现出多样性、丰富性、时代性的特点,民主法治、集中统一是这一时期档案法治思想的立法基础,为我国档案法制建设提供了思想源头。

——摘编自张盼《试论近代档案思想的历史贡献》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代档案管理的主要特点,并分析其作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国近代档案思想发展的主要因素。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈中国古代与近代档案思想给我们的启示。

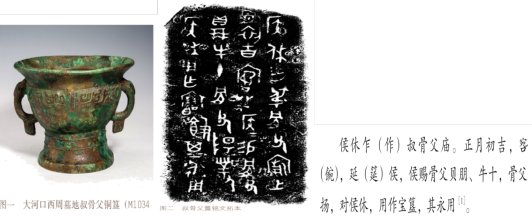

①青铜铸造技艺高度发展 ②小篆是主要的书写文字

③可以作为印证宗法制度和礼乐制度的史料 ④“工商食官”局面被打破

| A.①② | B.③④ | C.①③ | D.②④ |

| A.两种说法互相矛盾,都不可信 | B.后者有两则史料记载,更为可信 |

| C.商灭夏时得到诸侯归附与支持 | D.后者体现了儒家正统地位的影响 |

| A.孙兴祖是明代人,生平因历史久远无可考 |

| B.《明史》是正史,是研究孙兴祖的可靠史料 |

| C.考古发现的诏书是研究孙兴祖生平的信史 |

| D.《明史》和考古证实一定存在两个孙兴祖 |

司马迁运用的皇家图书主要有:其一,六经(即《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》)。其二,上古典籍,如《国语》《司马兵法》《孙子》等。其三,秦汉图书律令。秦朝焚毁了官藏图书,而民间藏书却不能尽毁。司马迁整理了这些材料,譬如在《世家》中时常出现的第一人称“我”的情况,就是司马迁运用诸侯史记的明证。

《史记》中共收录乐府诗赋15条,儿童歌谣8条,俚语俗谚38条,共计61条。乐府诗赋如《高祖本纪》中的《大风歌》;儿童歌谣如《淮南民歌》;俚语俗谚如《孙子吴起列传》中:“能行之者,未必能言,能言之者,未必能行。”

司马迁20岁南游江淮,后又奉命出使巴蜀等地,足迹遍布大江南北,对许多地方风土人情的描写都来源于自己的感受。他的调查,包括战国故事、汉初故事、古战场形势、人物遗事等。

司马迁与许多重要的历史人物或其后代有直接接触,并从与他们的交往中获得了很多信息。如《项羽本纪赞》:“吾闻之周生曰:“舜目盖重瞳子'(即一个眼睛里有两个瞳孔),又闻项羽亦重瞳子。”

——吕昕娱《试析司马迁<史记>与希罗多德<历史>的史料来源》

(1)司马迁编写《史记》参考了哪些类型的史料?根据上述材料举例说明。

(2)从上述材料中可以看出司马迁具有史学家的哪些优秀精神品质?

| A.“书同文”取得了显著效益 | B.全国信息交流主要依靠文书传递 |

| C.“车同轨”发挥出巨大作用 | D.中央集权国家治理中文书的价值 |

| A.表明理学的格物致知盛行 | B.总结了历代的经验教训 |

| C.利于发挥史学的经世价值 | D.旨在推广新型文学体裁 |

| A.否定了宗教改革的进步性 |

| B.肯定了新教伦理的时代价值 |

| C.模糊了中古与近代的界限 |

| D.阐明了启蒙思想的理论基础 |