材料一、有天地开辟以来未有之奇愤,凡有心知血气,莫不冲冠发上指者,则今日之以广运万里地球中第一大国而受制于小夷也。……惟皇上振刷纪纲,一转移间耳,此无待于夷者也。至于军旅之事,船坚炮利不如夷,有进无退不如夷。

——冯桂芬《校邠庐抗议制洋器议》

材料二、为了在王权承认的“合法性”范围内偷运西学之果,康有为在变法的整个过程中不得不始终小心翼翼地从“奉天承运”“圣人之作”的传统象征系统内拾取古已有之的变化之道。……尽管康有为之变法理论似乎处处引经据典,旁征博引,无敢逾越古典圣贤所订准绳,但言行举止中却不时透露出叛逆色彩。

——许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》

材料三、陈独秀的启蒙运动是一场比孙中山更加彻底的革命,陈独秀是要把欧洲两千多年发展起来的自由、民主和科学应用于中国,彻底改变几千年以来中国人民处于奴隶地位的旧伦理、旧道德、旧政治、旧思想,建立起人民本来就是主人地位的新伦理、新道德、新政治、新思想。

——余孚《重新启蒙:五四运动九十周年反思》

材料四、自1840年以来,各时代思想特征虽十分不同,流派分立,各具理说,个别概念之琐屑,复不可胜计,而最基本之原始动力则是完全一致的。

——王尔敏《中国近代思想史论》

请回答:

(1)与传统的“华夷观”相比,材料一的作者是如何认识西方的?

(2)据材料二,概括康有为变法思想的基本特点。康有为的“叛逆色彩”在其思想主张上有何具体体现?

(3)据材料三并结合所学知识,你如何理解“陈独秀的启蒙运动是一场比孙中山更加彻底的革命”?

(4)综合上述材料,指出材料四中近代中国新思潮不断涌现的“最基本之原始动力”。

材料一 西太平洋贸易圈又可以称为东亚贸易圈,是古代世界的另一个贸易圈,它始终是以中国为中心。这个贸易圈包括中国、日本、朝鲜、南洋地区和印度支那地区。西太平洋贸易圈的贸易量比起地中海贸易圈来说要逊色得多,但是在人类历史上却起到了地中海贸易圈无法起到的作用。地中海贸易圈在罗马帝国崩溃以后,基本形成了南岸与北岸的对峙局面,最终形成了伊斯兰文明与基督教文明隔地中海对峙的局面,即使再大的贸易量也不能减少这种对峙。而西太平洋贸易圈则含有很大一部分朝贡贸易。在西太平洋地区,中国是文明和实力的核心,贸易都是围绕中国展开的。中国通过与周边国家的商业贸易和朝贡贸易,促进了中国文化的传播,同时也促进了东亚各国的友好交流,最终为东亚朝贡体系和汉字文化圈(东亚文化圈)的建立做出了巨大的贡献。

——摘编自[英]罗杰・E・巴克豪《西方经济学史》

材料二 朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的估问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国不仅从中原王朝获取巨大的经济利益,而且学习到先进的中原文化,并获得安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。正是这种持续的相互需要,才使得朝贡体系能够维系千年之久……进入近代,在西方商业资本的冲击下,朝贡体系在19世纪后期最终解体.当代中国政府,自党的十八大以来,以构建人类命运共同体为目标,积极开展主场外交,深度参与全球治理,频频提出中国方案,这既是对建国以来和平外交思想的继承,也是基于对当今世界大势的准确把握而具有极强的现实针对性。既反映了中国国家利益的追求,也契合了世界各国人民对和平发展的共同诉求,在这一理念的指引下,中国政府承担起越来越大的国际责任,发挥着越来越大的国际作用。

——引自《浅谈朝贡体系》《人类命运共同体下的中国外交创新》有删减

(1)根据材料一并结合所学知识,简要指出西太平洋贸易圈与地中海贸易圈二者的差异。

(2)根据材料二概括朝贡体系的特点。结合材料和所学知识,分析这一体系走向解体的原因。并谈谈你对人类命运共同体理念“具有极强的现实针对性”的理解。

材料一 棉花种植,最早出现在公元前5—4千年的印度河流域文明中。在棉花传入中国之前,中国只有可供充填枕楺的木棉,没有可以织布的棉花。一般认为棉花是从南北两路向中原传布的。南路最早出现棉花的地区是海南和澜沧江流域,之后传到闽、粤、川等地区;北路始于西北地区。宋元之际,棉花从南北两路传布到长江和黄河流域广大地区。到13世纪,北路棉花已传到陕西渭水流域。唐宋以后,人们越来越看出棉花作为絮衬和纺织原料的优越性。《农书》说棉花是“比之桑蚕,无采养之劳,有必收之效。免绩缉之功,得御寒之益,可谓不麻而布,不茧而絮”,“又兼代毡毯之用,以补衣褐之费”。元以后的历代统治者都极力征收棉花棉布,出版植棉技术书籍,劝民植棉。到了明代,棉花已超过丝、麻、毛,成为主要的纺织原料,“榨布寸土皆有”,“织机十室必有”。

——摘编自于峻极《棉花加工工业发展历史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国历史上种植利用棉花的特点。

材料二 鸦片战争前,中国的棉花和棉布不仅自给,还输出到欧洲、美洲、日本和东南亚地区。美国商人到中国来贩运货物,以土布为主,不仅销到美国,还转销到中、南美洲乃至西欧。19世纪初30年间,从广州运出的土布平均每年在100万匹以上,最多的一年(1819年)曾经达到330多万匹。英国也曾经大量销用中国土布。而两次鸦片战争后,“中国进口洋布每年约1500万匹,值银3000万两,岁进口之纱,至位银1350万两”。1871—1873年洋纱进口3.7万公担,到1909—1911年增长到132万公担。从1894年至1913年的20年中,土布生产中使用洋纱的比重已经高达73%(包括国内生产的机纱)。“民间之买洋布洋棉者,十室而九。由是江浙之棉布,不复畅销。商人多不贩运;而闽产之土布土棉,遂因之壅滞,不能出口。”

——据方显廷《中国之棉纺织业》等整理

(2)根据材料二并结合所学知识,评述鸦片战争前后中国棉纺织业的变化。

材料一中国明中叶以来出现的新思潮和欧洲的“文艺复兴”运动,在根本精神上,有十分相似之点。这就是“人”的觉醒,“人”的解放,“人”的主体意识的高扬。李贽以“心本体”的学说为基础,将本质上非圣疑道的内容和体现历史新趋向的要求,理直气壮地运载进“心本体”所谓的“心”中,运载到“良知”之中,开始了从“圣心”到“俗心”的转化,打开了由“圣”转“俗”的通道,即由“禁欲”转为“顺情”由“圣贤”境界转为“俗世”境界,由旧时代迈向新时代,并且走出了相当远的路段。

——摘编自《从“神”到“人”与从“圣”到“凡——中西近代启蒙思想文化运动差异一论》

材料二法国启蒙思想家马布利认为:“自然界并没有创造国王、统治者、庶民和奴隶,人生下来是完全平等的。”新文化运动的先驱陈独秀认为,专制制度是中国万恶之源,中国欲求生存,“必弃数千年相传之官僚的、专制的个人政治,而易以自由的、自治的国民政治”。法国启蒙运动的开路先锋梅叶大声疾呼:“世上穷人们受各种迷信及偶像崇拜欺骗的时间已经够久了……该是打开穷人的眼界,向他们说明全部真相的时候了。”新文化运动的领导者指出,对于孔教“不可不有彻底之觉悟,猛勇之决心;否则,不塞不流,不止不行”。卢梭的“人民主权”体现了民主的思想,《百科全书》更是一台以科学和民主为主题的“战斗机器”。法国的启蒙运动开启了法国资产阶级革命,而中国的初期新文化运动不能开启资产阶级革命,也不可能直接开启社会主义革命,但为马克思主义的传播创造了有利条件。

——摘编自《十八世纪法国启蒙运动与中国“五四”前新文化运动的比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国明清之际的新思潮与西方文艺复兴时期的新思潮有何共同特点,分析指出两者的本质区别及出现这种差异的经济根源。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出法国启蒙运动与中国新文化运动在内容上的相似之处,并分析“中国的前期新文化运动不能开启资产阶级革命”的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈应该如何认识中西方思想文化的发展。

材料一 在复古与创新的大潮中,艺术与科学在以各自的方式表达着对自然界的热爱。近代科学一定程度上正是在这种复兴古代和热爱自然的双重作用下发现了世界与人。

——王荣江《西方科学与人文精神发展的历史关系及其启示》

材料二 启蒙运动的中心是法国。在这里,杰出的思想家被统称为哲学家,他们高举起理性的旗帜。……这些哲学家不仅仅是传统意义上的哲学家,他们更多地致力于启迪民众而不是与学者对话;他们写作的大多是历史、小说、戏剧、讽刺文学和有关宗教、道德和政治问题的小册子,而不是正规的哲学论文。

——摘编自【关】杰里本特利《新全球史:文明的传承与交流》

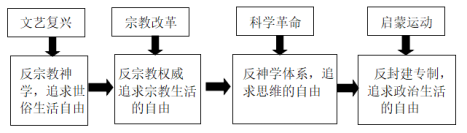

材料三 如图是近代欧洲的四次思想解放运动关系示意图

(1)根据材料一并结合所学知识,指出材料一所涉及思想解放运动的名称,并分析其积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,写出法国启蒙运动的两个代表人物并简述启蒙思想家对未来社会提出的基本政治思想。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括近代欧洲思想解放运动的特点?

材料一 中国古代城市最早源于距今6000多年的仰韶文化时期,正式形成于西周。《周礼·冬官·考工记》中“匠人营国”的建都模式通常被称为“周礼·王城”。春秋战国之际,随着生产力水平提高,农业和手工业进一步发展。这一时期中国古代城市发展也出现了一个高峰,城市数量增多,规模扩大,各诸侯国的国都基本上成为当时的商业中心,城与市的结合更紧密。由汉代至清代,中国的城市基本就是中央集权式的行政体系的载体,主要的城市都是地方官府和士人集中的地方,又是科举与官学等教化机构所在,城市发展的规模和繁荣度与其政治地位的高低成正比。

——薛凤旋《中国城市及其文明的演变》

材料二 近代以来进入工业时代,经济中心城市优先增长。中国城市发生分化,部分城市衰落,而另部分城市因被迫开放成为通商口岸脱颖而出,如上海、天津、武汉、广州、重庆等沿江、沿海的中等城市相继发展成为百万人口以上的特大城市。

——何一民《试析近代中国大城市崛起的主要条件》

材料三 新中国成立初期,中国城市出现了有关民生的企业,城市设施、服务,以至城市房产的快速国有化过程。翻身作了主人的工人和市民以饱满的热情积极投入到国家的建设洪流之中。

——薛凤旋《中国城市及其文明的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代城市发展特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出和中国古代城市发展相比近代城市发展的不同,并分析其原因。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,说明与中国近代城市相比,新中国初期城市发展有何变化,并简析其意义。

材料:明代驿递是官方的主要交通制度,从北京到各省的交通要道都设有驿站,负责供应来往官员的吃、住、夫役、和车马等交通工具。这些负担分摊给就近的劳动人民。明初驿站有严格规定,非有军务和国家大事,不得发给勘合(印信)乘驿。这些章程到明后期已经名存实亡,兵部和各省抚按随意填发印信送人情,一张印信使用终身,或是辗转相赠。官员住在驿站,百般需索,捕人掠盗骚扰不已成为酷虐的暴政。张居正于万历三年(公元1575)颁发通令,任何官员非军国大事一概不准领取通行的印信,同时又大力削减驿站的供应,违章擅用驿站官员,严加惩治,概不手软。纵子驰驿的甘肃巡抚侯东莱,太原府的官员,太仆寺的大僚等都因此被纠劾,受到惩罚。从此以后官员们乘舟车、住客店与一般旅行一样,自行负担旅费,多年积弊被扫除了,“小民欢呼歌诵”。

——摘编自《中国古代改革家》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明朝张居正驿递改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析明朝张居正驿递改革的意义。

材料一 西汉承袭了秦的户籍制度,与此同时又采用了编户以及乡亭制等有力措施把农民固着在土地上,以使土地得以充分有效的利用,从而保证国家有充足的赋税收入。汉政府表彰累世同居,法律禁止父母健在的情况下子孙分门立户,魏晋时期,政府颁布了“户律”,实行编户齐民,将户籍管理法律化。宋朝实行都保制,王安石变法时期又实行保甲制度强化对社会的控制。宋朝有最为典型的特权户籍"官户”,它可享受荫补(即做官的资格),减免某些税收,差役免除和减免刑法等特权。元代以后,工匠被编入专门的户籍叫“匠户”。明代以户帖制与黄册制登记户口,将户口、土地和赋税三者合一。在管理上,明朝实行里甲制,严格限制人口的流动,邻里之间,相互监视,相互举报,处在政府的严密控制之下。清朝康熙之后,随着“摊丁入亩”政策的推行,赋税和户口之间的关系被土地所取代,户籍申报编制的经济意义降低。随着保甲制度在全国范围的广泛建立,乾隆三十七年,取消五年一次的户口编审制度,代之以通过“岁计”了解各地户口增减情况,淡化了户籍的赋税功能,而强化了政治控制功能。

——江立华《我国古代的户籍制度及其特点》

材料二 新中国成立以来,我国户籍制度经历了从建立到强化再到改革的演变的历程。户籍制度内涵不断扩大,功能不断异化。“为土地改户籍”、城市户籍含金量不减反增等现象成为制约农村人口迁入城市的重要因素。人口城镇化是现代化的重要标志,作为人口城镇化的重要制度障碍,户籍制度改革迫在眉睫。成都市从2003年以来,先后进行5次改革,改革力度大,备受社会各界关注。其改革是采取先改内容再改形式,通过降低入户门槛及其他相关的配套制度改革,顺利实现了二元户籍制度向一元户籍制度的转变,极大的推动了域内人口城镇化进程。成都户籍制度的改革在较大程度上还原了户籍本原功能,是一元户籍制度改革的创新典范。

——徐茂《人口城镇化视野下的成都户籍制度改革研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出中国古代户籍制度的特点并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析成都市户籍制度改革的背景及意义。

材料 文翁(前187一前110)庐江舒地人。汉景帝后期,担任蜀郡守,“仁爱好教化”,见蜀地僻陋有蛮夷风,文翁就打算诱导教化。于是就选出张叔等十多个聪敏有才华郡县小官吏,亲自告诫勉励,遣送(他们)到京城,就学于太学中的博士,有的学习法规法令。减少郡守府中开支,购买蜀刀、蜀布等蜀地特产物品,委托考使送给太学中的博士。“蜀生皆成就还归,文翁以为右职,用次察举,官有至郡守刺史者”。又修起学宫于成都市中,招下县子弟以为学官弟子,免除他们的摇役,把学问高的学宫弟子用来增补郡县官员的空缺,因此,蜀地的民风得到极大的教化,蜀地到京城求学的人数和齐鲁之地的一样多。到汉武帝时,命令全国的郡县都设立学宫。

——据《汉书》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括文翁治蜀的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括指出文翁办教育的特点及对当时社会发展的贡献。

10 . 近代以来,中华民族在屈辱和抗争中不断走向觉醒和团结。阅读下列材料,回答问题。

材料一

唤起吾国四千年之大梦,实自甲午一役始也。吾国之大患,由国家视其民为奴隶,积之既久,民之自视亦如奴隶焉。……吾国之人视国事若于己无与焉,虽经国耻、历国难,而漠然不以动其心者,非其性然也,势使然也。且其地太辽阔,而道路不通,彼此隔绝,异省之民,罕有交通之事,其相视若异国焉。……故非受巨创负深痛,固不足以震动之。

——梁启超《戊戌政变记》(1898年)

材料二

1924年11月,孙中山在日本的演说《中国内乱之原因》中说:“说到和平统一,是我在数年前发起的主张。不过那些军阀都不赞成,所以总是不能实行这种主张。这次我到北方去,能够做成和平统一,也未可知。不过要以后真是和平统一,还是要军阀绝种;要军阀绝种,便要打破串通军阀来作恶的帝国主义。”……孙中山始终把武装斗争视为达到国家统一应采取的主要方式。为实现国家统一,孙中山一生都在不断与各派势力作斗争。在坚持武力统一的同时,孙中山从未放弃过和平统一的努力。

——摘编自王建《论孙中山的国家统一思想》

材料三

《义勇军进行曲》问世后,“中华民族到了最危险的时候”的悲愤歌声,便很快就传遍了长城内外、大江南北……甚至在世界上每一个角落,只要有中国人的地方,无论他是那一个民族的中国人,都会有人唱它。……(1937年)9月22日,国民党中央通讯社发布了《中共中央为公布国共合作宣言》,该《宣言》强调国共合作对伟大的中华民族的前途有着极为“重大的意义”。

——郑大华《中国近代民族主义与中华民族自我意识的觉醒》

(1)据材料一,指出国人对国事“漠然”的原因。

(2)根据材料二,概括孙中山的“国家统一”思想,并结合所学知识说明孙中山为完成国家统一所做的努力。

(3)据材料三,指出民族团结在抗战时期呈现的新特点。有学者认为,“抗日战争的胜利是中华民族复兴的枢纽”。结合所学知识,加以说明。

(4)综合上述材料,归纳推动中华民族觉醒和团结的主要因素。