材料一 陆上丝绸之路开始将中医带至更远的中亚乃至欧洲大陆,但还只是零星的,松散的,规模不大,不成体系,但一部分药材作为重要商品也非常受欢迎。 当阿拉伯人经由海路来到这个东方的富庶之国,大量的药材也随着浩浩荡荡的商队漂洋过海,先是被运往阿拉伯,随后转销欧洲和北非,中医也同这些药材一起,被介绍到商队途经的各地。在这些地方,中医知识为当地医学吸收、借鉴,为当地医学的进一步发展提供了丰富的营养。直至17世纪,西方旅游者、外交官特别是传教士开始大量、系统地翻译中医典籍,中医在欧洲引起了普遍关注。

—于智华《中医》

材料二 与宋元时期政府在疾病救助上相对积极的政策相比,人口更多、瘟疫更为频繁的明清时期变得日渐消极了。瘟疫的救疗在技术上要比饥寒的赈济复杂得多,在当时的社会医疗条件下,官方实际上难以全面担负起复杂的疫病防治责任。与之相反,日渐兴起的民间社会力量,特别是其中的乡贤,开展了形式多样的疫病救疗活动,对维护瘟疫中民众的生命财产安全起到了重要的作用。清代江南平均每年有2.44县次发生瘟疫,但在《清实录》中却鲜有反映。 疫情无法“上达天听”,匿灾不报、粉饰太平是一种普遍的现象。

——摘编自余新忠《明清以来的疫病应对与历史省思》

材料三 1895年,德国人伦琴发现了X射线,几乎在同时被应用到医学领域,可视化诊断方式开始进入到医生们的视野。

1916年《博医会报》(由美国基督教长老会传教士在华创办)上,马士敦医生以“中国缠足之恶”为题,对中国的缠脚风俗进行了报道,并利用X线技术对缠足产生的危害作了说明。

《科学画报》1933年在上海创刊,蔡元培、竺可桢、吴有训、茅以升等都曾是该杂志的撰稿人。经统计,1933年至1949年,《科学画报》中有关X射线知识的文章就有数十篇。

1937年,柯达公司在《中华医学杂志》上投放了X光机系列广告。其中一则广告写道:“在病家未得放射线照相检验之利益前,殊少拒加手术或治疗者。盖经放射线摄影后,其精确之结果,即可消除一切疑虑,而病状实情得以格外明了也。”近代以来,中医逐渐边缘化。 民国时期陆续形成了几种不同的对待中医中药的态度,如“废除中医中药”“废医存药”“中西医汇通”“中医科学化”。

——摘编自张大庆、陈琦等著《近代西医技术的引入与传播》

(1)根据材料一,概括古代中医和中药材传播到欧洲的几种途径。(2)据材料二,概括明清时期政府在疾病救助上日渐消极的原因。

(3)根据材料三,分析近代西医在中国传播的原因,并结合所学知识指出西医传入对中国的影响。

材料一 宋代城市,除了专门的酒楼、茶馆、食店(风味饭店)、肉行、饼店、鱼行之外,还有许多流动商贩,产品包括点心、干鲜水果、肉脯等不下百种。东京城商铺林立,一应俱全,尤其是来自海外的香料铺也出现在街头,说明当时市民百姓阶层也开始使用香料了。宋代政府让各类商人组成行会,并按行业登记在册,否则就不能从事该行业的经营。盐、茶等商品具有特殊性,往往会由政府专营。

——摘编自刘永加《唐宋时期如何活跃消费市场》

材料二 20世纪30年代国内外严峻的局势催生了国货运动,国民政府工商部严令各省市总商会,国货商品必须冠以国货字样。官办的《广播周报》专门开辟了无线电问答节目,围绕国货访谈展开讨论。此外,民国时期的报馆、杂志社与出版社等亦聚焦于国货运动,登载了各种有关国货运动的文章、评论、条例与统计报告等。在提倡国货运动的声浪中,多数城市富裕家庭衣食住行的必备品至少部分由洋货变为国货。

改革开放以来,我国进出口商品的相关状况

| 时间 | 中国进出口状况 |

| 1978年 | 我国进出口总额只有355亿元,不足2018年的千分之二。 |

| 1979年 | 中国进口第一批可口可乐,这在当时算得上是奢侈品。此后,惠普、通用、东芝、夏普等品牌陆续进入中国。 |

| 1978年到2017年 | 我国出口总额从168亿元提高到15.3万亿元,增长914倍,年均增速为19.1%。2017年中国“双11”购物节吸引了225个国家和地区的消费者,第1分钟就有超过200个国家和地区的买家涌入,手机、服饰、平板电视、笔记本电脑等产品受到海外消费者的热捧。中国人实现了轻松地“买卖全球”,中国则一步步晋升为“世界工厂”,又逐渐转变为了“世界市场”。 |

——摘编自《人民日报》海外版《中国人买卖遍全球》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代城市消费市场活跃的表现并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪30年代中国近代消费观念的变化,并谈谈你对“中国人买卖遍全球”的认识。

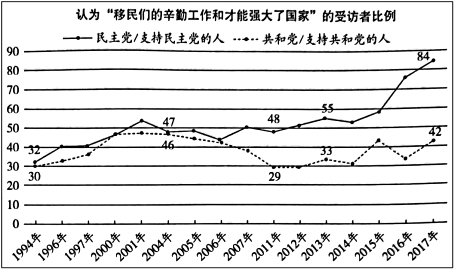

| A.两党利益基本趋于一致 | B.民主党获得更多的支持 |

| C.移民问题成为热点话题 | D.社会认知分化愈加明显 |

| A.社会主义改造的完成 | B.中共八大的召开 |

| C.社会主义工业化实现 | D.改革开放的实行 |

①民国政府鼓励民间兴办实业

②西方列强忙于第一次世界大战

③官僚资本凭借权力聚敛财富

④群众性反帝爱国斗争此起彼伏

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

公共卫生就是组织社会共同努力,改善环境卫生条件,预防控制传染病和其他疾病流行,培养良好卫生习惯和文明生活方式,提供医疗服务,达到预防疾病,促进人民身体健康的目的。

材料一 公共卫生最早是从英国开始的,是18世纪末19世纪初西欧社会“启蒙运动、工业革命的产物”。最初关注的是环境卫生和疫病预防,后来逐步扩展到多个领域,比如卫生行政、环境卫生、劳动卫生、医疗卫生、妇婴卫生、卫生教育等,几乎包罗了所有与民众生命健康有关的问题。大体而言,广义上的公共卫生行政事务包括了上水道、下水道、粪尿处理、道路清扫等环境卫生;医疗设施或对药品进行管理的保健卫生;还包括对卫生的重要性和方法进行教育的卫生教育以及对各种卫生数据进行统计的卫生统计等。狭义的公共卫生则指公共卫生行政、环境卫生、卫生防疫及饮食品卫生等。19世纪前期,英国颁布了第一部《公共卫生法案》,来应对英国日益严重的环境卫生的困扰。从英国开始,公共卫生立法开始成为欧美国家和政府的一项重要事项。

——摘编自王其林《中国近代公共卫生法制研究1905—1937》

材料二 清末新政中建立起卫生行政制度,并初步形成了卫生法律体系,以1911年东北鼠疫治理为契机,以防疫为主的公共卫生开始从无到有、从地方性立法向国家性立法过渡。由于社会转型以及政局动荡的深层因素影响,民国初的中央和地方卫生行政机构并不稳定,曾几度裁撤。即使如此,公共卫生法律的制定与实施仍卓有成效,不仅公共卫生立法的范围进一步扩大,专业化、技术性规范日益成为公共卫生立法的重点。与清末相比,防疫、医师登记、环境、饮食、饮水类等公共卫生法规都形成了体系,更重要的是基本勾画出了民国公共卫生法律制度的概貌。

——摘编自王其林《中国近代公共卫生法制研究1905—1937》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析欧美公共卫生的特点及其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末、民国公共卫生制度建立的背景和意义。

| 项目年份 | 1979年 | 1980年 | 1981年 | 1986年 |

| 军品的国家年订货时指数(以1979年为100) | 100 | 64.04 | 02 | — |

| 民品产值占比指数(以军工企业总产值为100) | >8 | 15 | — | 60 |

该表反映这一时期我国

| A.国内军品采购偏重于从国外进口 |

| B.国防工业从备战状态向和平经济转变 |

| C.民营企业大量参与国内军品生产 |

| D.国内军工企业迅速打开国际军火市场 |

| A.教育革新影响知识结构与职业观 | B.西学东渐逐步推动教育方式改革 |

| C.清末教育体制改革获得巨大成功 | D.学堂选官制是政府选官主要方式 |

| A.工业化建设迫切需求人才 | B.社会对专业人才的需求得到了解决 |

| C.科教兴国战略的全面推行 | D.高等教育实现了与生产劳动相结合 |

对上表数据解读正确的是

| A.农民为工业化付出的代价过大 | B.苏联形成了较齐全的工业体系 |

| C.反映了苏联国民经济比例失调 | D.客观上反映了斯大林模式的作用 |